華夷親善,拿督公作爲化外之神,雖非“正祀”,移民因其神格與後土相似而崇祀。

新發現的龜嶼“百姓爺公”香爐。(馬來西亞學者廖筱紋博士提供)

壞消息傳來!龜嶼拿督公廟于4月17日遭受祝融之災。新聞見報後,內心頗覺感觸,原因是在疫情暴發前,曾充當向導與韓國友人前往遊覽。更吸引我的是島上的福山宮大伯公廟與拿督公廟,兩處與新加坡早年移民和檢疫曆史有連結的古迹。和龜嶼咫尺之距的聖約翰島上,曾建有檢疫站,對移民進行檢疫、隔離。然而英殖民地政府最初在這兩座小島,先營建的是訊號站,導航往來海峽的船只,後來才是我們熟知的檢疫及其他用途。

對于這兩座與移民史有密切關系的島嶼,以及這兩處古迹,我一直對其曆史好奇。疫情前的龜嶼之旅,居然有個意外收獲,在拿督公廟內發現一座帶有銘刻的清代石香爐。解讀香爐上的銘文後,正想重回島上再作田野,以期對解讀有所領悟時,疫情肆虐與封城,使我不得不將此事暫時按下,未想聖祠竟遭此難。

萊佛士先停泊龜嶼海面

龜嶼(原名Pulo Tambakul,今稱Kusu Island)原先只是一座礁石,通過新加坡海峽,必定會經過其周圍的海域。19世紀初,英國東印度公司爲在對華貿易上擺脫荷蘭人的牽絆,遂命萊佛士到馬六甲海峽,尋求一個更爲理想的商站。與天猛公訂約後,萊佛士啓程離開新加坡回返槟榔嶼,途中寫給東印度公司總督秘書一封信,報告他已經開埠新加坡,並且委任法誇爾上校爲駐紮官。另外,他觀察到往來于新加坡海峽及中國的船只,都必須通過聖約翰島(St John Island)附近約半英裏的水域。

萊佛士指示法誇爾先在龜嶼(當時稱作Peak Island)設立一個訊號站,讓往來的船只可以落錠停泊,補充食水。18世紀以來,英國與荷蘭在東印度群島的競爭非常激烈,荷蘭因爲據有爪哇的巴達維亞(雅加達),並以此爲大本營對馬來群島進行物資掠奪、殖民與貿易。同樣的,英國也希望在馬六甲海峽能取得一優良中轉站,我們可以從萊佛士最初選擇新加坡知道其遠見。龜嶼的曆史與新加坡開埠史分不開。

拿督公廟內的碑刻

早年聖約翰島和龜嶼常被混淆。以致後來有一段時間,人們將“新客” (戰前的新移民)被送往聖約翰島檢疫站隔離時,形容爲“禁龜嶼”,原因是兩島咫尺相對。至于島上熟悉的大伯公廟及拿督公廟,究竟創于何年,尚無定論。

火災前的拿督公廟內,供奉三座聖墓。分別是“拿督”阿杜拉曼(Syed Abdul Rahman)和他的母親加利蔔(Naik Raip)與姐姐法蒂瑪(Siti Fatimah)。據1970年《海峽時報年刊》(Strait Times Annual)Goh Tuck Chiang的一篇特寫記述,信徒祭祀“拿督”阿杜拉曼以求健康,祭祀其母祈求得子,祭祀其姐求姻緣。並根據田野所得,推測拿督公廟或創建于1889年。

實際上龜嶼拿督公廟創建的確切年代早已模糊不清,古迹遭受火患後,考證將更加困難。1893年3月7日的《叻報》,在龜嶼進香期時有過一段報道:

附近棋樟山之龜嶼有吉靈神焉。神之迹則頗費詳稽,惟其靈驗異常,凡往祈求,莫不如向斯應。每歲開香兩次,一爲正月十五日,一爲九月十五日。每屆香期,本坡男婦老幼,往回朝聖者絡繹不絕,香火極一時之盛,亦南天罕見之靈神也。

文中所謂的“吉靈神”,應該是今天的“拿督公”。

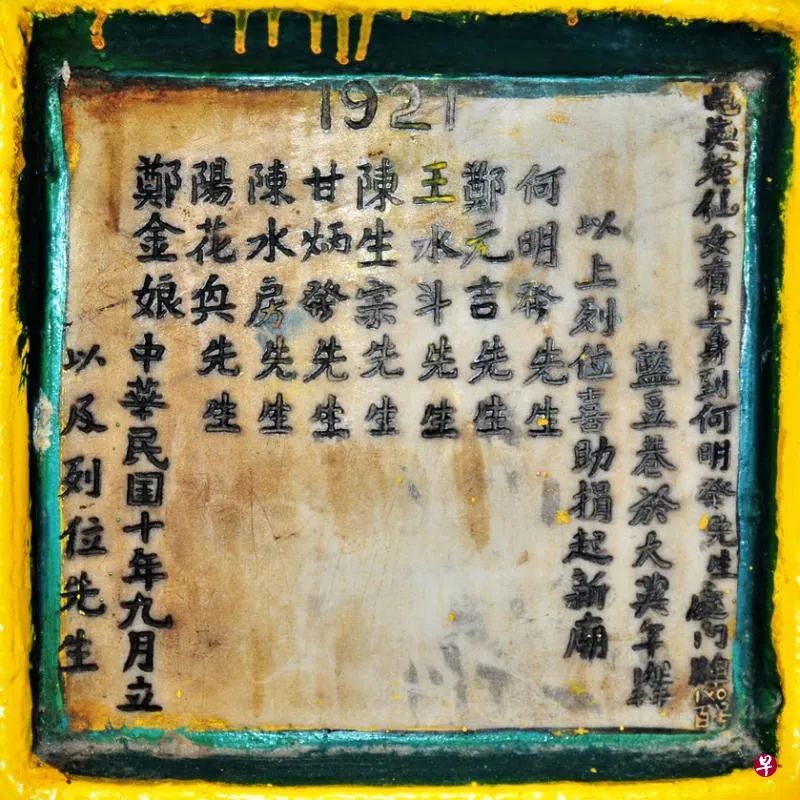

火災前,廟內三根柱子上各鑲有一方1921年款的碑石,分別以中文、英文及爪夷文(Jawi)銘刻紀事。中文碑曰:

龜嶼老仙女有上身到何明發先生處,門牌140號(作蘇州碼寫法)。藍豆巷,大英一千久百一七(作蘇州碼)。以上列位喜助捐起新廟,鄭元吉先生、王水鬥先生、陳生宗先生、甘炳發先生、陳水房先生、陽花興先生、鄭金娘。以及列爲先生。中華民國十年(1921)九月立。

1921年的英文碑石。

紀事銘文透露了一些曆史:

一、在1917年時,居住于本島“藍豆巷”的何明發(據英文銘刻,何明發是僑生“峇峇”),被龜嶼的“老仙女”選爲降乩(被神明附身)的對象。

二、至少有七名信徒在這一年捐錢,于此建築新廟。首位捐獻者王水鬥,其名字亦出現在1927年龜嶼大伯公廟(福山宮)重修的銘刻上,包括先在1925年喜敬一座精美的石質香爐(香爐上刻有龜嶼大伯公廟,乙醜年,王水鬥敬),此次福山宮重修他捐獻250元,捐額名列首位。王水鬥祖籍福建東山縣,經營黃梨業,曆任中華總商會福幫會董。並曾捐贈3000元予後港鬥母宮的創建。

三、銘刻上的“藍豆巷”的確切地點,根據另一碑石上的英譯銘文,注明爲Rangoon Road,即今天的仰光路。而“藍豆巷”的“藍豆”,似乎是“拿督”的同音異寫。究竟仰光路爲何還俗稱爲“藍豆巷”?則需要進一步了解。

新發現的光緒十年香爐

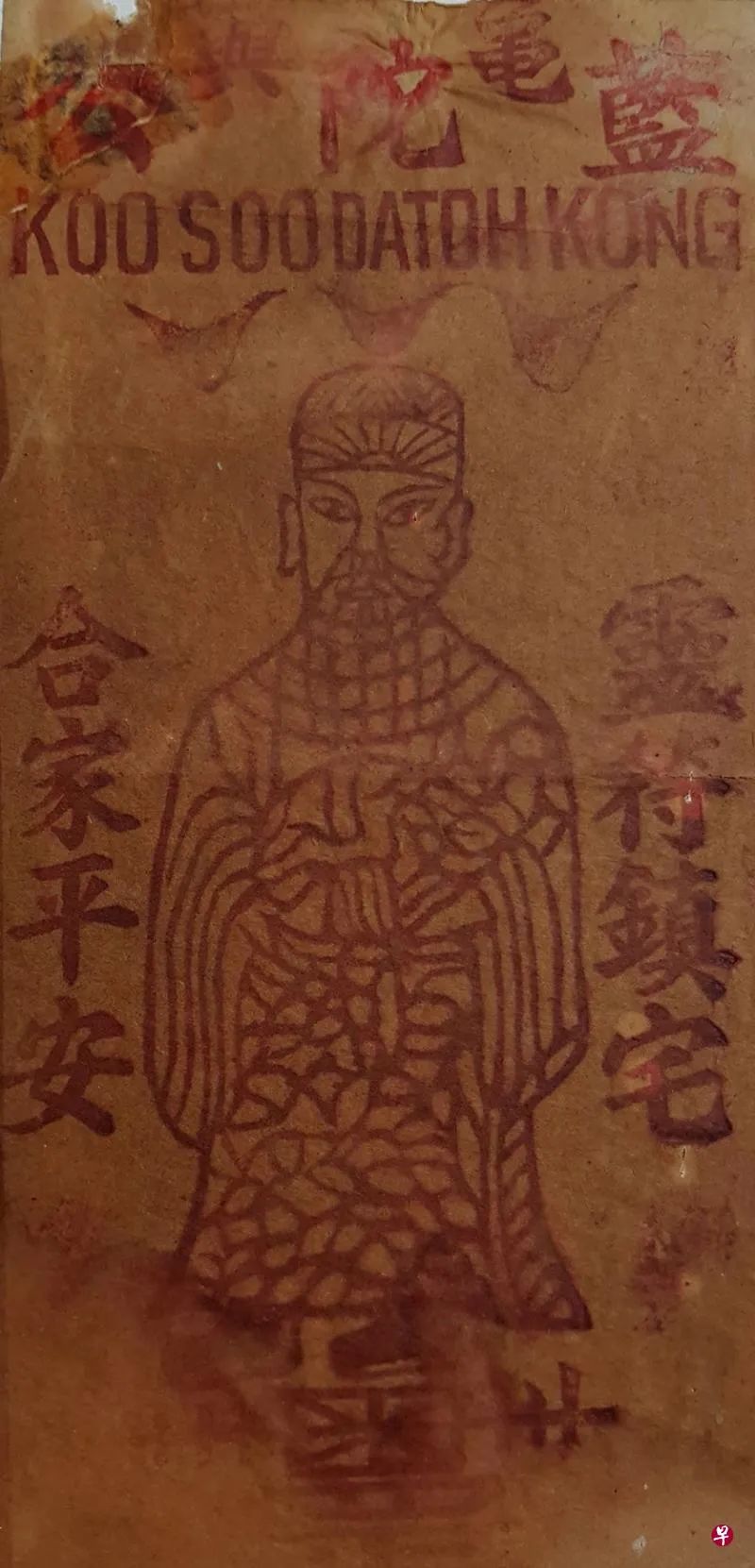

龜嶼拿督公符咒。

就在前年與友人參觀拿督公廟時,發現一座石質鬥形香爐上,镌刻幾行銘文:

龜嶼,百姓爺公,光緒拾年(1884)九月立,怡成號郭氏送。

石香爐被漆上一層厚厚的黃色乳膠漆,字體不易辨認。香爐上的銘文對島上拿督公廟的曆史溯源,不但有所幫助,也爲華人祭祀“拿督公”的概念,提供珍貴的史料。首先是香爐上的“龜嶼”二字,這應該是目前所見銘刻文獻上,最早出現的龜嶼中文地名。雖然知道龜(Ku)嶼(su)是源自閩南語(“嶼”字閩南音作“詩”)。但究竟始于何時?且馬來地名,無烏龜之義。

最令人感興趣的是“百姓爺公”這個名稱。原來百多年前的華人信徒,將廟裏奉祀的神祇稱爲“百姓爺公”。這令人想起奉祀于馬六甲青雲亭護厝內的一尊神明“大衆爺”。“百姓”與“大衆”二詞相近。“大衆爺”崇祀源自閩台地區對無主孤魂或枯骨的祭祀。早年閩地動蕩不安,常有兵災、械鬥或瘟疫等突發事件。對死于非命及客死異鄉的幽魂,人們通常設一小祠廟或祭壇來祭祀與撫慰,有些“大衆爺”則陪祀于地藏王廟內。另外,台灣還有“義民爺”“有應公”“萬善爺”等不同稱法的崇祀,祭祀功能相似。此光緒十年香爐上所镌刻的“百姓爺公”,同樣是上述一類的無主孤魂。至于華人何時開始借用原鄉崇祀的“百姓爺公”之名,代稱本土的馬來聖墓(Dato Keramat),暫無法理清。無論如何,此乃研究龜嶼早年曆史的珍貴銘刻文獻。

拿督尊稱溯源

既然“拿督”一名原自馬來世界,那先從現存馬來文獻著手。翻閱馬來宮廷經典文獻《馬來紀年》,就能看到以“拿督”尊稱的記載。“拿督”(羅馬拼音Dato、Datok、Datoh、Datuk皆同)也譯寫爲“那督”“哪督”等。此名稱在馬六甲王朝時代原是置于官階名稱前的尊號。同時代重要的官階包括首相稱爲“本達哈拉” (Bendahara)、財政大臣“天猛公” (Temenggong)、水師提督“拉沙馬納”(Laksamana或Laxmanna)。據早年英國的馬來亞史學家溫士德(Winstedt)之看法,馬六甲王朝的朝廷典制,是第三任君主確認下來的,且可能是源于古印度化帝國室利佛逝。

《馬來紀年》記載新加坡拉王朝(Singhapura)時,有以“敦”(Tun) 這個尊號冠于王室成員名字之前的。今天“敦”與“拿督”之尊號,依然被馬來西亞蘇丹用來賜封包括華人在內的有功人士。其中以“敦”更爲尊貴,如馬來西亞已故前財政部長及華社領袖敦陳祯祿曾先後被賜予“拿督”和“敦”的尊號。

華人拿督的最早記載

“拿督”一詞最早或見于明代張燮的《東西洋考》,書中記載“大泥,吉蘭丹”(今北大年與吉蘭丹)時曰:

初漳州人張某爲“哪督”(督字原文從口),“哪督”者,大酋之號也。

可見“拿督”是相當于地方頭人或土酋的一個官職。書中記述,明代時北大年于吉蘭丹的華人移民(稱爲流寓者)甚多。因此當地統治者會在華人群體中,設官職來自我管理。這類似于後來荷蘭及英國殖民主義者在東南亞各地的華人社區,施行的“甲必丹”制度。

無獨有偶,吉蘭丹一些華人神主牌文獻上,還能見到“拿督”的封號,只不過是異寫爲“哪督”二字。上世紀80年代,任教于馬來西亞大學的德國籍漢學家傅吾康(Wolfgang Franke)在吉蘭丹抄錄中文銘刻資料時,發現一些神主牌文獻,內牌墨書亦見“哪督”封號。其中一位名爲黃志德(卒于1880年)的漳州人除了被封爲“甲必丹”之外,還被賜予“哪督”封號。有意思的是,其夫人陳氏(卒于1885年)亦诰封爲“哪督娘”。

可見馬來半島的統治者,賜封華人爲“哪督”,委任其輔佐管理地方華人社群的做法,至少從明代中晚期,一直延續至19世紀。到了近代,拿督的尊號已經轉化爲蘇丹每年華誕時,授予有功人士的勳銜。實際上今天的拿督勳銜,較爲類似于清末時捐官所授予的虛銜。然在馬來半島,我們卻能在中文文獻上,見到華人受當地統治者賜予“哪督”一職,來管理當地的華人社群的史料可以追溯到明代晚期。

漢化的“公”與巫化的“大”

融入與在地化是南洋華人移民社會的曆史進程。“拿督公”的“公”字,與“大伯公”的“大”字,即是在尊稱對象轉換過程中,出現的漢化與馬來化(或稱本土化)現象。

由于是尊號,拿督一詞同時被馬來民族轉換爲稱呼神明或敬畏的靈異。馬來民族原本就有稱爲Keramat的聖墓或聖迹崇祀,Keramat源自阿拉伯文,乃聖神之意,馬來世界在伊斯蘭化以後借用此語,有時也稱爲Dato Keramat,轉換具體從何時開始暫無法理清。我們可以在馬來文豪文西阿都拉的自傳(刊于1849年)裏看到這個用法。阿都拉隨友人前往甘蜜園觀看華人私會黨的入會儀式時,將華人祭祀之神明與神壇稱爲“拿督”。

有意思的是,華人將馬來民族的Dato Keramat漢化,在“拿督”(Dato)後加一“公”字以尊稱。然後再繼續轉換爲同音同義,寫法不同的“藍陀公”“哪督公”等,不一而足。早年華人移民崇祀的土地神,在華南原鄉被尊稱爲伯公、福神。然後華人的伯公、福神倒過來被馬來人尊稱爲“拿督伯公”(Dato Pekong),這個名詞還被收錄在早年的馬來詞典裏。華人稱呼“大伯公”的“大”字,應該是把Dato簡化爲to音。早年在德光島上還有座“緞伯公”廟,也是屬于聖迹或英靈崇祀。說明“伯公”前的“大”或“緞”,同是漢化的本土馬來語尊稱。

馬來半島的拿督公崇祀

除了新加坡的龜嶼,早年的拿督公祠廟亦見于馬來半島各地。例如馬六甲州亞羅牙也(Alor Gajah)縣的馬接(Machap)地方,有座“拿督馬接”(Datuk Machap)聖祠,華人稱爲“馬接亭”。亭內一方立于光緒三十三年(1907)的中文碑石《哪啅見造亭宇碑記》,記載聖祠曆史已有200多年。後由馬六甲青雲亭主陳溫源倡議修建亭宇,並捐金50元。部分的新加坡華人還參與捐獻。馬六甲與新加坡的華人峇峇社群,本就是一家。因此甲、新兩地的華人互動極爲頻密。

值得一提的是,馬來西亞北部的吉蘭丹州加臘士河(Sungai Galas),曆史上盛産金砂,華人甚早移民于此,並從事淘金謀生。內陸的話望生縣(Gua Musang)布萊村(俗稱金山)有座著名的觀音廟水月宮,馬來西亞學者廖筱紋博士曾作深度田野調查,並著有《金山作客》一書。她考察後發現,水月宮周圍有三處“拿督公”祭壇,其神格與祭祀功能相當于華人的土地神。土地神又有華、夷之別。每年的觀音誕慶典,一並祭祀慶賀。此處拿督公祭壇的形態亦完全華化。唯金山拿督公的臨時神位,只能安置在水月宮外,說明其神格與管理之“境”有一定的區分。“拿督公”崇祀不單流行于馬來半島及新加坡,亦存在于印度尼西亞一些地區的華人社群中。

拿督公信仰漢化與功能轉換

相信中年以上的人,以前在路邊的大樹下偶見設有小祭壇或神龛。樹幹上纏繞黃顔色的絲綢,橫聯繡有“拿督公”字樣,祭品用槟榔、甘文煙、咖啡及白蠟燭。這即南洋地區常見的拿督公崇祀方式。雖然拿督公的“公”字,帶有人格化的意思,但過去華人崇祀的拿督公祭壇,據梅井(曾松華)編著的《馬來人風俗》中《沒有固定形象的拿督公》記述,至少在上世紀50年代時,尚無人格化形象的拿督公神像出現。前述1921年碑文透露的“老仙女上身”的事迹,說明了拿督公信仰早已經結合道教中的扶乩動作,呈現華人民俗信仰色彩。

如今新馬華人社會,拿督公已進一步人格化,並且衍生出頭戴“宋谷”,身著“紗籠”的老者形象。祭祀神龛則常見對聯曰:

拿管地方興旺,

督理財源廣進。

可見拿督信仰已經深度漢化。更重要的是,拿督公的祭祀功能也從馬來聖墓、山野的土地神、孤靈,轉化爲求取橫財的神明。

拿督崇祀令人想起封建王朝對于民間信仰的“正祀”與“淫祀”的宗教規範。中國曆朝曆代對祭祀有嚴格規定,除了國家規定准許祭祀的神明,和祭拜祖先之外,祭祀未被列入祀典的神鬼,稱爲“淫祀”。這主要是爲了杜絕地方爲了斂財、騙色,利用祭祀作爲工具來顛覆朝政。《禮記》曰:

非其所祭而祭之,名曰淫祀。淫祀無福。

清代诠釋《禮記》的孫希旦對此解釋:

淫祀本以求福,不知淫昏之鬼不能福人,而非禮之祭,明神不歆也。

古代帝王主要是以“賜額”“封號”的方式(如媽祖、關帝等),讓百姓知道,哪位是享祀的正統神明,何者嚴禁祭祀。華夷親善,拿督公作爲化外之神,雖非“正祀”,移民因其神格與後土相似而崇祀。然從現代多元社會發展曆史而言,龜嶼“拿督公”崇祀及其古迹,是值得我們仔細記錄和探討的。

(本文參考學界衆論述成果,並感謝馬來西亞學者廖筱紋博士提供相關圖片及意見。)

相關閱讀:

-

新加坡龜嶼島大火,燒毀三座聖祠!

-

新加坡牛車水=唐人街?No!曆經百年的她絕不簡單……

-

幸免于火卻消失三四十年!200年曆史福建人古廟楹聯從美國回歸新加坡

文:呂世聰

新加坡魚尾文 新加坡《聯合早報》旗下産品 – 帶你了解新加坡原汁原味的風土人情,領略小島深處那些鮮爲人知的文化魅力~ 5053篇原創內容 Official Account

關注新加坡魚尾文視頻號

收看獨家訪談、特約節目

了解本地新聞、疫情資訊

新加坡魚尾文 ,贊 2

新加坡魚尾文推薦搜索關鍵詞列表:冠病疫苗騎行新加坡Omicron

一只愛生活、文藝範的小魚尾獅帶你了解新加坡原汁原味的風土人情領略小島深處那些鮮爲人知的文化魅力~ 新加坡《聯合早報》旗下産品