澎湃新聞記者 劉棟

6月初某天的一個時刻,一只伊蚊無聲無息地降落在黃向京身體某處的皮膚上。

黃向京當時可能正在擺弄陽台上的花草,蚊子被她身上的味道吸引了過來。6月的新加坡,正值雨季,是一年中蚊蟲肆虐最嚴重的時候。

黃向京不太可能記得那次叮咬的更多細節——這實在太普通了。然而這次叮咬卻有不同之處:咬她的不是一只普通的蚊子,而是埃及伊蚊,並且這只伊蚊體內攜帶著導致登革熱的病毒。

在經曆了一周的胃酸倒流、胃口欠佳和不斷咳嗽後,病毒終于在黃向京體內發作了。“那天晚上,我渾身發燙、全身爆出奇癢無比的紅疹,沒有一刻不想抓,手腳關節發腫疼痛,整夜無法入眠,簡直令人崩潰。”黃向京向澎湃新聞(www.thepaper.cn)回憶道。

黃向京前後看了四名醫生,直到最後一位大膽懷疑她患上登革熱(新加坡當地又稱骨痛熱症),血液報告證實了醫生的推測。于是,她成爲新加坡今年上半年近2萬例登革熱病例中的一員。而按照目前的增長速度,今年很有可能成爲新加坡史上登革熱病例最多的一年。

“登革熱”這個詞來自斯瓦希裏語短語“Ka-dinga pepo”,意思是“突然抽筋,猶如惡魔纏身。”在一些地區又被稱爲“斷骨熱、骨痛熱”,因爲患者會感覺骨頭斷裂般疼痛。

登革熱已經存在了至少幾個世紀,在亞洲和加勒比地區最爲常見。根據世界衛生組織的資料,在1970年之前,只有9個國家發生過嚴重的登革熱疫情。自那以後,每年受疫情影響的人口數已經增加了30倍,現在登革熱128個國家流行,僅2019年全球就至少記錄了420萬例登革熱病例。

登革熱傳播範圍的擴大與埃及伊蚊——這種疾病最重要的傳播媒介活動範圍擴張密切相關。隨著全球變暖,越來越多地方開始變得適宜嗜熱的伊蚊生存,伊蚊開始向北,以及更高的海拔擴展。最近的一項研究估計,到2080年,世界60%人口將面臨感染登革熱的風險。

“事實是,氣候變化會導致很多人生病和死亡。”美國喬治城大學全球健康與安全中心的生物學家科林·卡爾森博士在一份研究中表示,“蚊媒疾病將成爲一種重要的(致病)方式。”

這並不是一個隨意得出的論斷。在過去五年中,卡爾森博士和他的同事們一直在研究一個重大的課題——全球氣候變化、生物多樣性喪失和新興傳染病之間的關系。

今年4月,他們的最新研究成果在全球頂級學術期刊《自然》雜志正刊上發表,揭示出的結論令人不安——通過完全重組全球動物病毒網絡,氣候變化正在創造一個新的傳染病流行的危險時代。

糾纏全世界已經三年的新冠疫情大流行可以被視爲這一時代的預演。美國傳染病專家安東尼 · 福奇博士在2020年新冠疫情爆發後的一篇文章中寫道,“我們已經進入了一個大流行的時代,氣候危機正在成爲越來越多的傳染病背後的主要驅動因素。”

氣候變化使得傳染病的爆發更加普遍和危險的時刻已經到來。然而這一重大的變化過程究竟是如何發生的?《自然》研究的發現可以怎樣幫助我們來認識和理解今天和未來不斷出現的新流行病?我們又該如何應對?

整個故事或許還要從叮咬黃向京的那只蚊子說起。

致命殺手

若非不幸感染登革熱,黃向京可能不會對這種疾病有如此深的感觸。

2020年,新冠開始在全球流行,新加坡亦未能幸免。像絕大部分人一樣,黃向京對新冠小心翼翼,卻沒有注意到彼時登革熱病例已經創下該國有史以來的最高紀錄。

在被伊蚊叮咬大約7天後,潛伏在黃向京體內的病毒開始使她出現症狀。“坦白和你說,我是一個精力很充沛的人,但我從來沒有精神這麽差過,渾身乏力,最難受的是全身奇癢卻不能抓,這種感受無法描述,簡直令人抓狂。”發病一個月後,黃向京在電話中向澎湃新聞描述病情時,仍心有余悸。

醫生告誡她,這段時間不可以受傷,因爲她血小板很低,任何受傷出血都會止不住。盡管已萬分小心,有一次一本畫冊不慎砸到了腳,還是把她嚇了個半死,所幸還好只是淤血。

紅疹腫脹一直持續到第八天才開始消退,黃向京才逐漸恢複過來。不過肝功能需要至少兩周才可恢複正常。醫生告誡她要加倍防範蚊子叮咬,假使再次感染登革熱病毒,情況會更糟糕。

令黃向京難以理解的是,新冠發生才兩年多,人類已經有了疫苗和治療藥物,而登革熱症困擾了人類那麽多年,無數人喪生,目前仍沒有可靠疫苗和治療藥物,得了病主要靠自身免疫系統扛過去。

在西方,自16世紀起就有記錄明確的登革熱病例。二戰後,日本和盟軍士兵登革熱出現過大量傷亡。根據世界衛生組織統計,全球129個國家的39億人口有感染登革熱的風險。每年估計有1億人患上登革熱症,7成病例來自亞洲,其中東南亞是疫情最嚴重的地區之一。

黃向京講述了新加坡的一個真實案例:有一位老人家很小心地防範了新冠2年,結果今年因爲一只蚊子叮咬而染上了登革熱不幸過世。由于異常快速增多的登革熱病例,新加坡在今年6月甚至舉辦了首屆亞洲登革熱症峰會,探尋疾病控制策略。

登革熱、瘧疾和寨卡病毒都屬于對人類健康構成重大影響的媒介傳播疾病,這類傳染病是由昆蟲(節肢動物)傳播,占全部傳染病的17%以上,每年導致70多萬人死亡。

在長期從事針對蟲媒病毒傳染病研究的清華大學醫學院教授程功看來,媒介傳播疾病的危害遠遠被人們低估了。

在所有蟲媒中,最“致命的殺手”莫過于蚊子。全世界大約有3500種蚊子,其中可傳播人類病毒和疾病的有80多種:包括攜帶西尼羅河病毒的淡色庫蚊;可以攜帶登革熱和寨卡病毒的白紋伊蚊,其也稱爲亞洲虎蚊;以及最嗜血和嗜熱的埃及伊蚊。

福奇博士對埃及伊蚊的評價是:“世界上最有效的疾病傳播媒介,也是地球上最危險的生物之一,每年造成超過5000萬人感染登革熱、寨卡病毒以及黃熱病和基孔肯雅熱。任何可以有效感染埃及伊蚊的病毒也有可能接觸到數十億人。”

作爲美國疾病控制與預防(CDC)的專家,福奇大概不會忘記CDC最初的成立正是爲了消滅瘧疾——一種主要由蚊蟲傳播的疾病。1946年,爲了徹底消滅瘧疾,美國聯邦政府在南部的亞特蘭大成立了CDC的前身——傳染病中心(Communicable Disease Center)。之所以選擇亞特蘭大而不是首都華盛頓,也是因爲彼時美國南部的瘧疾疫情嚴重,將總部設在南部便于抗擊瘧疾。

程功告訴澎湃新聞,氣候變化和媒介傳染病的關系非常密切,可能會改變某種疾病的發生範圍。以蚊子爲例,氣候變化對蚊子的影響很容易看見,因爲蚊子對溫度變化非常敏感。

“從實驗室數據來看,蚊子在28℃度和37℃下的培養擴張速度是不一樣的,蚊蟲攜帶和傳播病毒能力也是不一樣的。溫度越高,病毒在蚊蟲體內的複制速度越快,因爲節肢動物不是恒溫動物,它是和環境溫度保持一致的,溫度高的時候,蚊蟲一定會更容易攜帶和傳播病毒。”程功說。

程功指出,其次,蚊蟲的種群一定是和溫度成正比的,溫度越高,蚊蟲的種群數量就會越龐大,叮咬的幾率和傳播的效率也越高。僅從這兩點來說,氣溫上升幾乎肯定會導致蚊媒傳染病的暴發流行。

在程功看來,人和野生動物接觸的幾率總體還是比較小的,但是通過蚊蟲這種中間媒介,病毒的擴散範圍就會大大增加了。

“許多人認爲蚊蟲叮咬的傳播效率似乎不是很快,其實蟲媒傳染病R0值(基本繁殖數量))要高于流感。我們可能有經驗,當一個屋子裏有一只蚊子,這個屋子裏所有人身上都可能被咬到。理論上,在一只感染病毒的蚊子的活動半徑範圍內,所有的人都會被它咬一次,換句話說,它可以感染這個範圍內所有的人,過程非常快。”程功補充道。

程功所描述的這種變化事實上已經在發生。全球每年的登革熱病例數在過去50年中已增加了30倍。中美洲的墨西哥城氣溫原先並不適合埃及伊蚊生存,但隨著氣溫升高,伊蚊正在遷入。這意味著登革熱、寨卡病毒和其他疾病肯定會隨之而來。對于有著2000多萬人口的墨西哥城來說,無疑將是一場災難。這種現象也在亞洲地區發生,如在2015年,尼泊爾僅有135例登革熱病例,2019年就已上升到14662例。

更令專家擔心的是,以往大多數非熱帶國家的登革熱病例大多是來自國外的輸入性病例(包括中國)。然而,隨著溫度升高,蚊子活動範圍變大,外界的一些入侵蚊蟲(如亞洲虎紋)正在取代本地的蚊種。這使得它們攜帶的病毒逐漸成爲一種紮根當地、長期傳播的地方病。

美國最大的病毒研究中心之一、加爾維斯頓國家實驗室(Galveston National Lab)科學主任斯科特·韋弗(Scott C. Weaver) 教授向澎湃新聞證實,這種現象已經在美國南部的休斯頓、佛羅裏達州一些城市出現。

“溫度和降雨量的變化將擴大現有的蟲媒傳播疾病的範圍,如埃及伊蚊,增加受登革熱、寨卡和黃熱病病毒等蟲媒病毒感染風險影響的地理區域。”他對澎湃新聞說。

然而,除了蟲媒介傳播的疾病會受到氣候變化的影響外,《自然》的一項研究指出了對人類威脅更大的一個問題。

危險的接觸

大約在2015年的時候,英國疾病生態學家格雷格·阿爾伯裏(Greg Albery )開始思考氣候變化會對傳染病的傳播帶來怎樣的影響。

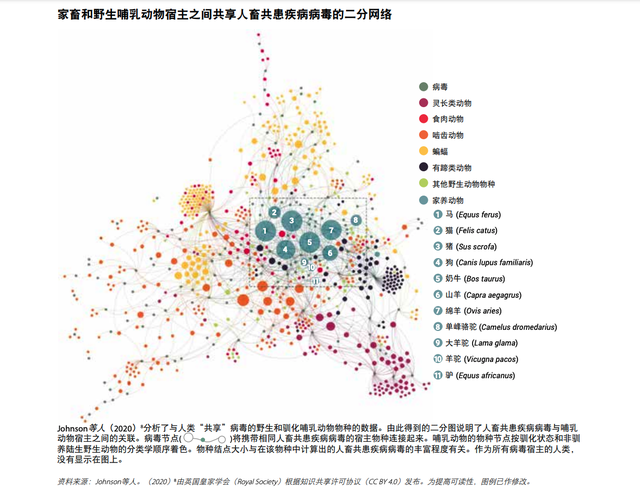

根據世界衛生組織的說法,從脊椎動物(包括哺乳動物和禽類)傳給人類的疾病被稱爲“人畜共患病”(zoonotic disease),此類疾病占所有人類傳染病的三分之二。

根據聯合國下屬的生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台( IPBES )的數據,據估計,哺乳動物和鳥類中目前還存在170萬種“未發現的”病毒——其中多達85萬種可能有能力感染人類。

長期以來,大部分病毒一直“默默”地在動物當中傳播,偶爾會零星“跳躍”傳播到人類,但大多很快消失。如今,這些自然的防禦系統和規律正在逐漸瓦解。

阿爾伯裏和他的美國同事,喬治城大學全球健康與安全中心的生物學家科林·卡爾森 (Colin Carlson)從2019年開始著手通過大規模的數據模型來分析全球3100種哺乳動物過去、現在和未來(到2070年)因爲氣候變化而發生的活動範圍變遷,並預測假使這些範圍重疊,發生病毒“溢出”的可能性。哺乳動物是所有動物中已知攜帶病毒多樣性比例最高的類別,並且其與人類健康的相關性最大。

這項重要研究的成果今年4月發表在《自然》正刊上。“我們發現氣候變化正越來越多地推動哺乳動物物種之間的新相遇,從而增加了新疾病傳播的風險,對人類健康産生 ‘無可置疑的’的影響。”阿爾伯裏在視頻采訪中對澎湃新聞說。

實際上,早在2017年就發表于《科學》雜志上的一項研究就已發現,在全球40000個物種中,由于氣候條件的變化,大約一半已經在遷移。一般來說,物種通過向地球兩極移動來尋求更冷的溫度。陸地動物以每十年平均16公裏的速度向極地移動,而海洋物種以每十年72公裏的速度移動。

阿爾伯裏和科爾森的研究則進一步顯示,未來任何程度的全球變暖都可能導致哺乳動物物種之間首次相遇次數出現前所未有的增加,次數之多以至于會使宿主病毒網絡無法識別。

研究稱,無論未來全球碳排放情景如何,絕大多數哺乳動物物種的潛在活動範圍內將至少和一種其不熟悉的物種的活動範圍重疊。這意味著將發生超過30萬次物種之間的首次相遇,預計將導致至少15000起新病毒的跨物種傳播事件,可能有超過4000種病毒被共享。簡而言之,研究結果表明,到 2070 年,氣候變化可能“很容易成爲跨物種病毒傳播的主要人類驅動因素”。

當兩種或者更多的物種發生新相遇時,就是它們相互 “交換”病毒的機會。 除了交換病原體之外,物種之間的首次相遇也爲病毒的進化和“溢出”提供了平台。最好的例子是野生動物市場——這不僅是動物交換病毒,也是病毒進化或直接傳播給人類的最佳場所。

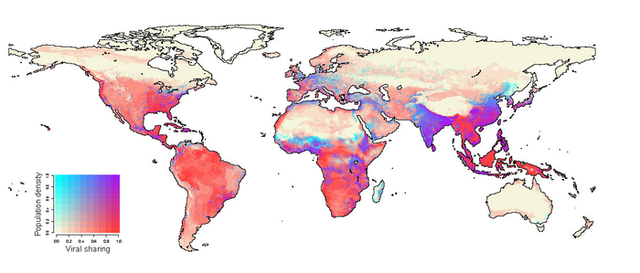

通過繪制這些跨物種傳播事件可能發生的地理位置,阿爾伯裏和卡爾森發現它們很可能集中在非洲和亞洲生物多樣性高和人口稠密的地區,最有可能影響東南亞、東亞和中非部分地區的人類健康。

研究者們還探討了哪些類型的哺乳動物最有可能參與病原體傳播。結果表明,在哺乳動物物種中,蝙蝠最值得關注。其中一個主要原因是蝙蝠是僅有的可以飛行的哺乳動物,這使它們可輕松地遷移到新的地區以應對氣候變化。

美國加爾維斯頓國家實驗室科學主任斯科特·韋弗告訴澎湃新聞,他相信,上述《自然》的研究更正式地證實了許多病毒學家直覺上懷疑的問題:氣候變化將重新分配許多人畜共患病毒宿主的棲息地,促進病毒跨物種傳播的風險。此外,較少多樣性的動物種群集中在較小的區域可能會促進動物流行病的爆發,這將增加流行病蔓延到人類的風險。

不過,韋弗也表示,目前還很難將氣候變化確定爲已知的跨物種轉移的“確鑿證據”,因爲這還涉及到其他幾個重要因素,如森林砍伐和土地利用、城市化、全球商業等方面的其他變化。“我們需要更好地監測病毒及其宿主,以確定預測中的病毒分布變化,然後才能直接確定氣候變化對人類的直接影響。”他說。

耶魯大學生態與進化生物學研究員科恩( Jeremy Cohen)向澎湃新聞進一步解釋,一種原本在動物中傳播的病毒“溢出”(Spillover)傳給人類的情況過去也發生,但現在越來越普遍,原因是:1)人類爲了大規模的農業而聚集了大量密切接觸的動物,使得疾病在牲畜之間迅速傳播,並增加了它變異和傳播給從事牲畜工作的人類的機會;2 )人類因爲商業利益更頻繁地侵犯野生動物生存的地區,加上國際旅行的普及使得增加了疾病傳播到新的地區,並傳染給人類的機會;3)氣候變化正在災難性地摧毀生物多樣性,並使得攜帶病毒的動物(包括昆蟲)活動範圍增加,進一步爲疾病的傳播打開了大門。

生物多樣性對于大自然的平衡至關重要,因爲動植物的自然多樣性賦予每個物種更大的抵禦威脅的彈性,並共同爲自然系統提供了一個微妙平衡的安全網。隨著多樣性的減弱,平衡被打破,剩下的物種更容易受到人類的影響,“溢出”事件就更容易發生。

流行病學上的一個經典案例是亨德拉病毒的故事。該病毒于1994年在澳大利亨德拉爆發疫情時首次被發現。科學家們花了幾個月的時間調查才弄明白發生了什麽:巨型果蝠——澳大利亞人稱它們爲“狐蝠”,一種2000萬年來一直棲息在澳大利亞的常見蝙蝠,隨著它們的自然棲息地——熱帶雨林被道路、伐木和農場所分割,並且由于氣候變化,他們的食物來源變得越來越難稀少,而不得不遷移棲息到牧場的樹上。它們的尿液汙染了草地,其中含有一種以前人類未見過的病毒,它跳到在草地上吃草的馬身上,然後跳到照顧它們的人類身上。人類感染亨德拉病毒的死亡率爲50%至75%。幸運的是,它的傳染性不高。

相似的情況發生在1999年馬來西亞的尼帕——那裏的森林被迅速砍伐,改爲棕榈種植園,這將原來棲息在此處的果蝠趕到了人類養豬場的邊緣。氣候變化改變了果蝠的食物供應,當它們狼吞虎咽地吃水果時,它們把樹枝上的食物碎片連同它們的尿液一起扔進了豬圈,據信至少有一只豬吃了一些。當這頭豬被屠宰並運往市場時,處理豬肉的人感染了病毒並開始傳播,超過100人因此死亡,病死率在40%至75%之間。這個故事後來被改編拍成了電影《傳染病》而廣爲人知。

科學家認爲,目前困擾世界的新冠病毒很有可能也是起源于蝙蝠。劍橋大學和德國波茨坦氣候影響研究所的羅伯特·拜爾(Robert Beyer)博士認爲,氣候變化導致蝙蝠的全球分布發生變化或是病毒“溢出”的原因之一。

他關于蝙蝠的研究某種程度上也印證了阿爾伯裏《自然》研究的結論:對大多數物種而言合適的棲息地需要特定的氣候和環境條件,隨著氣候變化改變了這些條件,物種的地理範圍開始發生變化。這可能會迫使物種從某些地區消失,同時允許它們在其他地區擴張,當物種的地理範圍因氣候變化而發生變化時,它們攜帶的病毒會直接靠近人類,或者可能會跳到入侵棲息地的其他物種身上。

拜爾的研究還指出,氣候變化還會通過更高的溫度增加某些物種的病毒載量,從而增加病毒傳播的機會。更高的氣溫還可以增加病毒對熱的耐受性,這反過來又會增加感染率,因爲人類對抗傳染病的主要防禦系統之一是提高人體體溫。

在對東南亞某地的研究中,拜爾的團隊發現,氣候變化導致該地區在過去 100 年裏從熱帶灌叢地大規模轉變爲熱帶稀樹草原和落葉林地。這爲許多蝙蝠物種創造了合適的棲息環境,導致該地區估計增加了約 40 種蝙蝠物種。鑒于每個蝙蝠物種平均攜帶 2.7 種冠狀病毒,這相當于估計增加了100 種蝙蝠傳播的冠狀病毒。

拜耳還向澎湃新聞指出,“這些新的病毒在動物物種間的傳播帶來了一個大問題,那就是病毒的宿主物種越多,病毒最終傳染給人類的可能性就越大。此外,倘若病毒從一個動物物種跳到另一個物種,它可能會在第二個物種中進一步進化,然後允許病毒跳到第三個物種(如人類)。假使病毒沒有首先在兩個物種之間首次跳躍,第二次跳躍或是不可能的,而這些的始作俑者是氣候變化導致不同物種棲息地的重疊。”

未來的景象

隨著氣候變化加劇,未來出現更多的傳染病的可能性是巨大的。在已知的數量龐大、且可感染人類的不明病毒中,許多種都可能引發比新冠病毒更具破壞性和致命性的疫情。

中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所所長周曉農在評論《自然》的研究工作時對澎湃新聞表示,這項研究拉響了警報,氣候變化對傳染病的影響是切實存在的,在上世紀90年代可能人們還不曾意識到這些。

周曉農進一步指出,病原體“溢出”有兩層概念,一層就是氣候與土地利用變化下的跨物種傳播; 還有一層,是某些局域性傳染病發生了區域性的擴展,出現了新的感染動物與人群。《自然》的研究把兩者都考慮了進去,用比較巧妙的方法,借用氣候變化模型加上土地利用變化的組合將這個複雜問題的各種情況充分展示了出來。事實上,研究者驚訝地發現,這種氣候變化對傳染病傳播模式的變化已經開始了,綠色發展已迫在眉睫。

也有專家指出,現實中實際的風險可能會被許多其他因素所減輕,包括野生物種無法成功適應氣候和土地利用的變化,病毒不相容防止了溢出,或者增加對醫療保健的投資以最快檢測到最初溢出的發生。阿爾伯裏也承認,不同物種新的相遇可能會發生,但並不一定都會轉化爲對人類的風險。

最理想的情況是——科學家們希望在下一個溢出病毒開始感染人類之前就可發現它,並且預防其成爲流行病。

阿爾伯裏承認做到這一點遠比預測難得多。“我們需要采取措施建立衛生基礎設施,以保護動物和人類。至關重要的是,這種強化的基礎設施需要與對野生動物、它們的活動和疾病的積極監測相結合,以確保我們掌握全球變化的脈搏。”他說。

在接受采訪的那天,英國剛剛突破了有史以來最高溫紀錄,達到了40.3℃。阿爾伯裏在其語調中流露出擔憂之情:“在全球升溫的背景下,當越來越極端的天氣頻繁出現,疾病的爆發也會以更多複雜的方式産生聯系。”

責任編輯:胡甄卿 圖片編輯:朱偉輝

校對:栾夢