楊斌

鄭和下西洋的故事,千百年來引發了人們無數的遐想。在中國,甚至在東南亞,相關的小說、演義、故事和傳說層出不窮。1940年代在上海成名的張愛玲,以擅長寫新時代中舊家族青年男女的都市愛情與婚姻而著名;可誰能想到,這樣一位刻畫摩登愛情的作家,曾經想寫一部鄭和的小說。

實際上,南洋——如今的東南亞,也就是鄭和下西洋的必經之地和目的地之一,幾乎從張愛玲開始創作小說之際,便如山頂的白霧,時時萦繞在她的心頭。1961年,張愛玲對在香港的好友宋淇、邝文美伉俪說,我想去東南亞。但張愛玲終究沒有去。事實上,她從來沒有去過東南亞,或者是東南亞這個名稱出現之前的南洋。終其一生,張愛玲沒有到過南洋;可是,在她的筆下,南洋隨時隨處可見,有時南洋人物(華僑)還是其中的主角。身在上海的張愛玲,究竟是爲什麽向往南洋,又是如何想象南洋,敘說南洋的呢?

張愛玲

“希望能有機會去看看”

1961年,身居美國的張愛玲對在香港的好友邝文美說,她想去東南亞看看。

這封寫于1961年9月12日的信說:“想在下月初一個人到香港來,一來是因爲長途編劇不方便,和Stephen當面講比較省力,二來有兩支想寫的故事背景在東南亞,沒見過沒法寫,在香港住個一年光景,希望能有機會去看看。”Stephen就是邝文美的先生宋淇。宋淇夫婦是張愛玲後半生最親密的好友。1992年2月14日,張愛玲在遺囑中說:“我去世後,我將我擁有的所有一切都留給宋淇夫婦。”

那麽,張愛玲想寫的故事是什麽呢?以筆者的理解,應該是鄭和下西洋的故事。宋淇的兒子宋以朗在整理父母和張愛玲的通信時便談到了張愛玲想寫而因種種原因未能完成的作品。他說:“上世紀六零年代,張愛玲曾在信中說,想寫一本關于三保太監鄭和下西洋的書。我父母便給她找了一本有關鄭和的小冊子。到一九六三年,她突然說:‘鄭和故事經考慮後決定放棄,所以那本書你們以後不要寄給我。’但這本小冊子終歸是寄出去了。”宋以朗補充說:“張愛玲構思這種題材,打破了我們一般對她的想象。如果她寫出來,應該會很有意思。但她最後還是放棄了這部書,至少不會用英文寫,她在信中說:‘鄭和小說因爲沒有英美人(至少歐洲人)做主角之一,我認爲美國讀者不會有興趣的,短的曆史小說沒處登,長的又工程浩大,不值一試。’”

從宋以朗介紹的其它張愛玲未完成的作品看,除了鄭和下西洋,幾乎沒有以東南亞爲背景的。可張愛玲說的是兩篇東南亞背景的小說。那麽,另一篇是什麽呢?筆者覺得除了《少帥》之外的另一篇可能是張愛玲以蘇青和她小叔爲背景的故事。1957年,張愛玲給宋淇夫婦的信中說:“我想把蘇青與他小叔的故事搬到目前的香港,寫一個長篇Aroma Port,不過暫時不打算寫。” Aroma Port 直譯過來就是“香港”的意思,可是張愛玲最終也沒有寫。

這是1961年,張愛玲提到了東南亞。十年之後,1971年張愛玲和水晶見面時,依然談起了“南洋的事”,並向水晶詢問各種有趣的當地風俗,這說明她對東南亞一直保持著興趣。水晶回憶道,“此外她又開了一罐糖腌蕃石榴,因爲知道我在南洋呆過,可能喜歡熱帶風味的水果”;“談話的鋒頭一轉,她問起我南洋的事來,問起獵頭族(Dayak)的生活情形。她對于這一種原始民族的風俗,非常有興趣。她聽我談起住在‘長屋’(long house)的達雅人,竹編的地板,從裂縫裏望得見下面凹坑裏,堆積的垃圾、人矢及動物遺糞;以及甘榜Kampong裏逐水而居的馬來人……神情專注,像是稚拙的小孩。她說喜歡閱讀一些記錄性的書籍,用英文說,便是documentaries,像是史前時代的人類史”。

其實,還在1950年代,張愛玲就注意到了東南亞。1955年張愛玲在寫給胡適的信中說:“最初我也就是因爲《秧歌》故事太平淡,不合我國讀者的口味……尤其是東南亞的讀者……所以發奮要用英文寫它”;“還有一本《赤地之戀》,是在《秧歌》以後寫的。因爲要顧到東南亞一般讀者的興味,自己很不滿意”。所謂東南亞的讀者,指的當然是可以閱讀中文的華人華僑;可見,張愛玲在創作時,非常考慮到讀者,尤其是南洋華僑的興趣。

想寫鄭和下西洋的小說,所以張愛玲想到東南亞去看看,可是最終張愛玲放棄了這篇小說,而到過香港和台灣的張愛玲終究沒有機會前去東南亞看看。但南洋卻不時閃現于她的筆下。最著名者,莫過于《紅玫瑰與白玫瑰》以及《傾城之戀》。

“一個‘蕊’字零零落落,索性成了三個字”

這是張愛玲小說《紅玫瑰與白玫瑰》中一個場景:振保看到出身南洋的女主人王嬌蕊寫下了自己名字的時候,不由得噗呲笑了。

在小說中,華僑女生王嬌蕊是紅玫瑰,她皮膚黝黑,身材起伏,敢愛敢恨,不久便和前來租房的振保陷入了熱戀。最終,振保退卻了。振保最終選擇的妻子是“身家清白”的孟煙鹂,也就是白玫瑰,她“細高身量,一直線下去”, 給人的“第一印象是籠統的白”,結婚後漸漸“變成一個很乏味的婦人”。吊詭的是,振保萬萬沒有想到,乏味的妻子卻與裁縫有私。

雖然是小說,可是,當水晶夜訪張愛玲談到《紅玫瑰與白玫瑰》時,“《傳奇》裏的人物和故事,差不多都‘各有其本’的,也就是她所謂的documentaries”;“她很抱歉地說,寫完了這篇故事,覺得很對不起佟振保和白玫瑰,這二人她都見過,而紅玫瑰只是聽說過”。張愛玲又說:“《紅玫瑰與白玫瑰》中男主角是我母親的朋友,事情是他自己講給母親和姑姑聽的,那時我還小,他以爲我不懂,那知道我聽過就全記住了。寫出來後他也看見的,大概很氣——只能怪他自己講。”

紅玫瑰和白玫瑰都有著強烈的象征和隱喻。與中國傳統女性相比,來自南洋的華僑女性受到了東南亞傳統的影響:那就是,東南亞的女性社會地位相對較高,在政治、經濟和家庭中承擔著重要乃至突出的責任,同時也享受著相應的權利。而傳統中國的女性,卻深深地籠罩在父權的桐油大傘下面,既看不到面容,甚至也看不到陽光下的投影。

張愛玲自幼生長在破碎的父權大家庭,一生沒有安全感。她曾經反抗過一事無成沉醉于鴉片的父親,投奔到同樣反抗父權制度的母親那裏;可是她又因爲得不到期望的母愛而焦慮和抱怨。當她自己在傳統的父權制度下掙紮、反抗的時候,她卻無意識地把父權的陰影投射到華僑女生的身上。家學深厚的張愛玲,在上海的聖瑪麗亞女子中學學習,英文很好。作爲中西教育培養出來的文化精英,她常帶著諷刺和嘲弄的口吻來評說南洋(馬來亞)和僑生。

上海市三女中編撰成3本《聖瑪利亞女校》系列叢書及1937年張愛玲畢業照

振保詫異于紅玫瑰把“蕊”寫成了三個字,這恐怕不是空穴來風,而是張愛玲對于華僑同學中文的印象。當年香港跑馬地墓園柴扉式的大門口就挂著一副綠泥黃木的對聯,上面寫著“此日吾軀歸故土,他朝君體亦相同”。這股對聯就是張愛玲所謂的華僑口吻。《紅玫瑰與白玫瑰》中,王士洪評論紅玫瑰的名字時,說:“你們那些華僑,取出名字來,實在欠大方。”張愛玲則諷刺馬來亞文明說:“馬來亞是在蒸悶得野蠻的底子上蓋一層小家氣的文明,像一床太小的花洋布棉被,蓋住了頭,蓋不住腳”;她又嘲弄華僑女同學的口音,說:“她們的話不好懂,馬來亞口音又重,而且開口閉口‘Man’,倒像西印度群島的土著,等于稱對方‘老兄’”;她還調侃其中的一個女同學月女,說:“她的空虛是像一間空關著的,出了黴蟲的白粉小房間,而且是陰天的小旅館——華僑在思想上是無家可歸的,頭腦簡單的人活在一個並不簡單的世界裏,沒有北京,沒有傳統,所以也沒有跳舞。月女她倒是會跳交際舞的,可是她只肯同父親同哥哥跳。”

沒有北京,也就是脫離了帝國權力的管轄;沒有傳統,也就是不曾受到禮教的浸潤;沒有跳舞,也就是沒有經曆西方(現代)的誘惑,保持著原始的自然。非中非西,非傳統非現代,這似乎就是夾在中西之間作爲第三者存在的南洋。因此,對于紅玫瑰的刻畫,張愛玲的筆端明顯采用了從高處鳥瞰的視覺,帶著從北京審視邊緣的口吻。

“他們華僑,中國人的壞處也有,外國人的壞處也有”

張愛玲筆下的“那些華僑”,背井離鄉,抛家棄子,離開了父母之邦,乘船曆經海上的風浪,輾轉抵達了被海洋包圍的東南亞。這些華僑,是作爲大中華邊緣的他者出現,是作爲“我們”的對照而展現。正如《傾城之戀》的主角、來自于馬來亞的華僑範柳原自稱:“我的確不能算一個真正的中國人,直到最近幾年才漸漸的中國化起來。”這樣,華僑和“真正的中國人”是分割並立的,是他者。所以,一點也不奇怪,“他們華僑”這個稱謂反複地在《紅玫瑰與白玫瑰》出現,如以下的一段對話。

士洪笑道:“你不知道他們華僑——”才說了一半,被嬌蕊打了一下道:“又是‘他們華僑!’不許你叫我‘他們!’”士洪繼續說下去道:“他們華僑,中國人的壞處也有,外國人的壞處也有。”

“他們華僑,中國人的壞處也有,外國人的壞處也有。”雖是戲言,何嘗不是大衆的印象呢?從外形上看,華僑又瘦又黑,如張愛玲所言,比中國人黑,比印度人瘦;而華僑女性則身材玲珑,嘴唇飽滿,充滿了和傳統中國審美大不一樣的性感和肉欲;從物質上看,華僑很有錢,正如俗語所說:南洋伯,沒有一千也有八百;所以無論是範柳原還是其他僑商,都是“星洲富豪”;從文化和教育上看,華僑沒有文化,言辭帶有“華僑口吻”;從男女關系上看,華僑比較隨意,所以才有紅玫瑰的兩次與租客有私情;而“馬來亞男孩子最壞了,都會嫖”。

無獨有偶,張愛玲的南洋,和當時許多作家的作品也是吻合的。丁玲成名之作《莎菲女子的日記》裏面的男主人公淩吉士,就是“一個十足的南洋人”,有個做橡膠生意的父親。錢鍾書的《圍城》開頭就花了許多筆墨來描述歐洲學醫回來的混血兒鮑小姐。鮑小姐皮膚“暗而不黑”“只穿绯霞色抹胸,海藍色巾肉短褲,漏空白皮鞋裏露出塗紅的指甲”;她“纖腰一束,正合《天方夜譚》裏阿拉伯詩人所歌頌的美人條件:‘身圍瘦,後部重,站立的時候沉得腰肢酸痛。’長睫毛上一雙欲眠似醉、含笑、帶夢的大眼睛,圓滿的上嘴唇好像鼓著在跟愛人使性子”,這分明是一個活脫脫的紅玫瑰。同樣留學歸國的蘇小姐卻似白玫瑰,她的“皮膚在東方人裏,要算得白,可惜這白色不頂新鮮,帶些幹滯。她去掉了黑眼鏡,眉清目秀,只是嘴唇嫌薄,擦了口紅還不夠豐厚。假使她從帆布躺椅上站起來,會見得身段瘦削,也許輪廓的線條太硬,像方頭鋼筆劃成的”。白皙,單薄,瘦削,硬線條,這難道不是活生生的振保的妻子孟煙鹂麽?

錢鍾書和張愛玲的筆,刀鋒銳利,入肉不知,而後卻讓人感覺到一絲絲的刺痛,痛徹心扉,卻叫不出聲來。錢鍾書寫鮑小姐的混血出身,其實就是張愛玲的“他們華僑”的隱喻:混血的結果便是“中國人的壞處也有,外國人的壞處也有”。他倆還不約而同地突出了華僑女生學醫的背景,更加令人推測,這究竟是當時的實情,還是兩位不露痕迹的嘲諷?

另一方面,豔羨與嘲諷同在。華僑是新興産業的象征,是南洋的橡膠園、錫礦和跨地區商業在上海的展現。提到南洋和華僑,人們不由不帶著一兩絲如有若無的妒忌和豔羨。

“都是我那班同學太闊的緣故”

範柳原自稱“我的確不能算一個真正的中國人”,這是對文化他者——“他們華僑”——作的注解;不過,此處的範柳原還象征了華僑的另一個呈現,那就是新興的海外商機及其帶來的財富。

範柳原“今年三十二歲,父母雙亡”,他的“父親是一個著名的華僑,有不少的産業分布在錫蘭馬來西亞等處”。不僅在南洋的産業和生意代表著財富,連和南洋的商業聯系,也是上海(也就是近代中國)財富的來源,所以紅玫瑰的丈夫王士洪就跟前來租房的老同學振保說:“前些時沒來得及同你說,明兒我就要出門了,有點事要到新加坡去一趟。”在張愛玲的電影劇本《情場如戰場》中也是如此。

正因爲如此,張愛玲曾經感歎,生活並不拮據的她,卻時常有想象中的窘迫。她對姑姑說:“其實我在香港的時候也不至于窘到那樣,都是我那班同學太闊的緣故。”她的僑生同學,包括茹璧,她“是汪精衛的侄女”;當然還有橡膠大王們的子女。張愛玲回憶:“這橡膠大王子女進的學校裏,只有她沒有自來水筆,總是一瓶墨水帶來帶去,非常觸目。” 她又回憶道:“在香港,我們初得到開戰的消息的時候,宿舍裏的一個女同學發起急來,道:‘怎麽辦呢?沒有適當的衣服穿!’”“她是有錢的華僑,對于社交上的不同的場合需要不同的行頭,從水上跳舞會到隆重的晚餐,都有充分的准備,但是她沒想到打仗。”華僑同學的富裕,使得端著墨水瓶去上課的張愛玲感到自己的相對貧困,帶著一絲妒忌的尴尬從那時起就在她過于敏感的內心深處播種發芽,多少年後都沒有消逝。

張愛玲塑造的南洋和華僑可以概括爲上述的方式,但也並非完全如此。看似風流成性的嬌蕊,帶著孩子去看牙醫在公交車上和振保偶遇,面對振保冷笑和諷刺“你碰到的無非是男人”,她並不生氣,反而說了一句頗有哲理的話:“是的,年紀輕,長得好看的時候,大約無論到社會上做什麽事,碰到的總是男人。可是到後來,除了男人之外總還有別的……總還有別的……”

別的是什麽呢?自然是愛。紅玫瑰這段話,揭示了她成長後對于男女關系本質的把握,令人心酸和感動。而華僑女生如蘇雷珈在香港戰火中的表現和成長,也令張愛玲感佩。“蘇雷珈是馬來半島一個偏僻小鎮的西施,瘦小,棕黑皮膚,睡沉沉的眼睛與微微外露的白牙。像一般受過修道院教育的女孩子,她是天真得可恥。她選了醫科,醫科要解剖人體,被解剖的屍體穿衣服不穿?蘇雷珈曾經顧慮到這一層,向人打聽過。這笑話在學校裏早出了名。”可是,在日軍的炸彈下,“蘇雷珈加入防禦工作,在紅十字會分所充當臨時看護”,她和男護士“一起吃苦,擔風險,開玩笑,她漸漸慣了,話也多了,人也幹練了。戰爭對于她是很難得的教育”。

同樣的,馬來亞的自然,一方面象征著野蠻與落後,另一方面,也是現代人渴望的自然與純樸。在《傾城之戀》中,範柳原對流蘇說:“我陪你到馬來亞去。”流蘇問:“做什麽?”範柳原道:“回到自然;我又想把你帶到馬來亞,到原始人的森林裏去。”馬來亞,馬來亞的森林,無疑代表著南洋那種原始自然的狀態,沒有像範柳原裝的假,也沒有流蘇和她周圍家人的耍心眼。

“她只知道星加坡陷落的時候,二嬸坐著難民船到印度去了”

張愛玲關于南洋的書寫,既有張本人的觀念,也不完全等同于張本人的觀念;而張愛玲書寫的南洋和南洋人物的巨大生命力,更加反映了張對南洋印象的廣泛的社會基礎,令人不得不琢磨其知識産生的社會和心理背景。張愛玲前半生最親密的好友炎櫻就是斯裏蘭卡和天津的混血兒,是她兩次婚姻的見證人,她或許帶給了張愛玲一些間接的熱帶知識。而香港大學僑生則是張愛玲南洋構建的一個直接來源。另一個直接能向張愛玲分享南洋印象的無疑就她的母親黃素瓊,張愛玲則稱她爲“二嬸”。所謂“二嬸”,就是張愛玲的母親。因爲張愛玲從小過繼給大伯家,所以反而叫父母爲二叔二嬸。

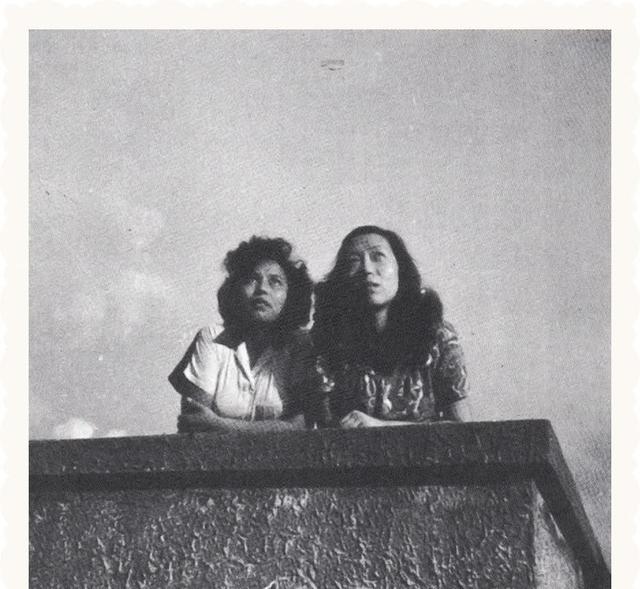

張愛玲與炎櫻

黃素瓊,後來改名叫逸梵(Yvonne)。她裹著小腳,抛夫別子,陪著小姑子留學歐洲。在歐洲,她畫油畫,因而認識徐悲鴻蔣碧薇夫婦;一雙小腳既在阿爾卑斯上滑過雪,也在地中海遊過泳;她幾次路過新加坡,也曾到過爪哇,因爲“她有個爪哇女朋友一定要她去玩,所以彎到東南亞去了一趟”;太平洋戰爭爆發前,她去了新馬,她曾經打算加工新馬的皮毛做生意;她有個男友,“英國商人,比她年青,高個子”,“仿佛聽說在星加坡”;日本入侵時,“勞以德打死了,死在星加坡海灘上”;隨後她坐著難民船去印度,在印度擔任過尼赫魯二個姐姐的秘書;二戰後,她回到了馬來亞,“1948年她在馬來亞的一所僑校教了半年書”。實際上她是在吉隆坡坤成女中教書,和和青年女同事邢廣生結交,不久就去了倫敦。1955至1956年,馬來亞華校視學官王宓文和妻子丁俨來到倫敦,經邢廣生介紹,他們認識了黃素瓊,並有交往。王宓文夫婦的公子王赓武當時在劍橋念博士,曾隨父母一起拜訪過黃素瓊。

黃逸梵

母親的南洋經曆,給張愛玲帶來了豐富多彩的南洋細節。榴蓮糕、咖哩、沙袋、巴裏島的舞蹈、沙籠、柬埔寨的神殿和佛像以及馬來亞的森林,這些時常在張愛玲的筆端湧現。她在《傾城之戀》中寫道:

吃完了飯,柳原舉起玻璃杯來將裏面剩下的茶一飲而盡,高高的擎著那玻璃杯,只管向裏看著。流蘇道:“有什麽可看的,也讓我看看。”柳原道:“你迎著亮瞧瞧,裏頭的景致使我想起馬來的森林。”杯裏的殘茶向一邊傾過來,綠色的茶葉黏在玻璃上,橫斜有致,迎著光,看上去像一棵生生的芭蕉。底下堆積著的茶葉,蟠結錯雜,就像沒膝的蔓草和蓬蒿。

這種栩栩如生的馬來森林的景色,非親見者不能形容。筆者很懷疑這是母親對張愛玲的描述。

張愛玲的南洋印象和想象既有著宏觀的社會背景,也有著個人的聯系。總而言之,那就是近代以來中國對于海外世界,特別是對于隔海相望的南洋的開發。因爲有了下南洋,所以才有了張愛玲筆下的紅玫瑰與範柳原。遺憾的是,張愛玲最終沒有完成鄭和下西洋的小說,給“張粉”留下了無限的遐想。筆者倒以爲,這未必是件壞事。畢竟,對于未曾下過南洋的張愛玲來說,這部小說的曆史感太濃厚了。

責任編輯:彭珊珊

校對:栾夢