作者簡介

張平 (中國社會科學院經濟研究所)

楠玉 (中國社會科學院經濟研究所)

發表于《China Economist》2018年第1期

摘要

1978~2018年中國改革開放40年來,經濟的高速增長成爲了世界經濟增長的奇迹,也重塑了世界經濟增長的格局。40年間,中國成功地從一個封閉的農業國轉變爲全球最大的工業制造國,又從工業化邁入到城市化。2018年中國城市化率預計將達到60%,已經成爲以城市經濟爲主體的現代化國家。2018年中國人均GDP預計將達到9000美元,再過5~8年或將邁入高收入國家行列,成功跨越中等收入陷阱,進入到全面小康後的富裕經濟階段。中國秉承創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念推進中國的現代化建設,努力完成“兩個一百年”的奮鬥目標。

關鍵詞

增長轉型;高質量發展;結構服務化;效率模式重塑

*作者郵箱:[email protected]

本文受國家社科基金重大招標課題“加快經濟結構調整與促進經濟自主協調發展研究”(批准文號12 & ZD084)、“我國經濟結構戰略性調整和增長方式轉變”(批准文號06 & ZD004)資助。

一、中國改革開放40年經濟的高速增長與國際比較

中國經濟40年增長的經驗事實是持續高速增長,並通過高速增長帶動了世界經濟,重塑了世界經濟格局,2016年中國支撐了全球經濟增長的41%的貢獻,國內經濟從高波動、高增長走向了低波動、中高速增長的成熟經濟增長的新常態。

(一)中國經濟高速增長

中國改革開放以來,經濟增長保持了近10%的增速,1978~2002年,前25年GDP平均增長率爲9.7%,期間經曆了中國改革開放的探索期,1978~1984年的“撥亂反正”和農村土地承包制,1985~1988年的鄉鎮企業帶動期,1989~1991年的經濟調整期。1991年鄧小平南方談話迎來了中國全面對外開放的新曆史時期,1994年十四屆三中全會奠定了社會主義市場經濟理論,期間經曆了1997年亞洲金融危機的沖擊,2001年互聯網泡沫破滅沖擊,中國同年12月11日成爲WTO成員。

中國1978年以來的25年增長,奠定了中國改革開放從探索到成熟,中國堅定而又自信地走向了具有中國特色的社會主義市場經濟的道路,改革開放的偉大成績深入人心。2003年中國經濟開始從工業化、對外開放的新起點向著工業化和城市化快速轉變,2011年中國城市化率超過50%,中國經濟從農業人口占優的農業國轉變爲以城市人口占優的現代經濟體。2012年服務業超過工業,成爲經濟發展的新引擎,中國經濟結構服務化進程開啓,中國經濟增長逐步從高速增長轉向中高速增長,2003~2018年預計增長仍能保持9%的增長速度。40年來,中國經濟增長從各個階段上看均爲世界經濟增長的領頭羊。

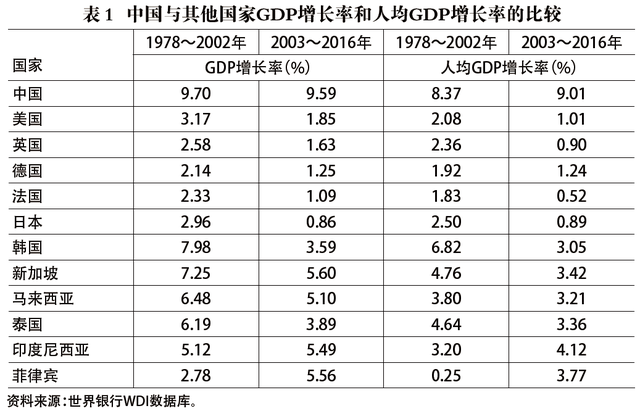

通過國際比較發現,中國經濟增速超過發達國家一倍以上,比新興東亞國家韓國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國和菲律賓等高出30%以上(見表1)。圖1反映了中國與世界各大經濟體增長規模的比較,從總量看中國超過美國仍需時日,但中國經濟增長的斜率遠高于美國,始終保持著世界經濟總量前三的地位,而且具備超越美國的趨勢。2008年全球金融危機後,中國經濟總量超過日本並遙遙領先,成爲名副其實的全球第二大經濟體,而後來的趕超者印度與中國的差距較大,2015年後其增長速度正在超過中國,但印度當前仍屬于中等偏低收入國家,而中國正逐步邁入高收入國家的行列。

(二)中國崛起重塑世界經濟新格局

從世界經濟格局看,從新中國成立到1978年,中國GDP占全球GDP的比重始終在5%以內,而人口卻高過1/5,人均GDP不到全世界平均值的1/4,而出口占世界出口的比重更是不到1%,屬于貧困的、封閉的發展中人口大國。改革開放近40年後,中國人口占全球的比重下降到18.82%,占世界的比重從4.9%提升到了14.84%,與之相應的中國出口占全球出口份額的13.2%,人均GDP接近世界平均水平,成爲全球名副其實的第二大經濟體,世界上開放的中等收入國家,正在完成向高收入經濟體的邁進。以中國爲首的新興市場國家的快速增長已經重塑了世界格局。金融危機後,新興市場經濟體在全球GDP中的份額超過了發達經濟體,在GDP新增量中,中國貢獻超過了30%,金磚國家貢獻了60%,全球經濟呈現出新的增長格局。

中國經濟的崛起始于1978年,中國通過對經濟體制的改革和調整,加快了經濟增長速度,使中國經濟能夠保持穩定、持續、快速增長,自此中國整體發展轉變爲謹慎務實的改革主義。值得強調的是,中國的新經濟政策是依據中國發展實際提出並踐行的,與蘇聯的“轉型”策略大相徑庭,而中國和蘇聯改革時期的增長表現也印證了中國依據本土特征踐行的發展策略更易實現增長的平穩過渡和發展。依據世界銀行WDI數據庫計算,1978~2016年近40年間,中國GDP(以2010年不變美元衡量)增長超過30倍,勞動生産率增長近20倍,人均實際收入增長超過20倍。中國經濟的快速增長主要歸因于效率的提升。農業方面,農民通過獲得生産自主權極大地提高了生産積極性。工業方面,由于高額個人儲蓄和外商直接投資,使中國聚集了大量的物質資本,極大地推動了工業發展和工業規模擴張。2002年中國加入世貿組織之後,更是在很大程度上開放了對外貿易,並帶動了外貿的發展。這些變化都使中國經濟中市場的力量逐漸增強,更容易適應和參與外部競爭,增強了自身的增長韌性。

(三)中國經濟從高波動、高增長向低波動、中高速增長的成熟經濟轉變

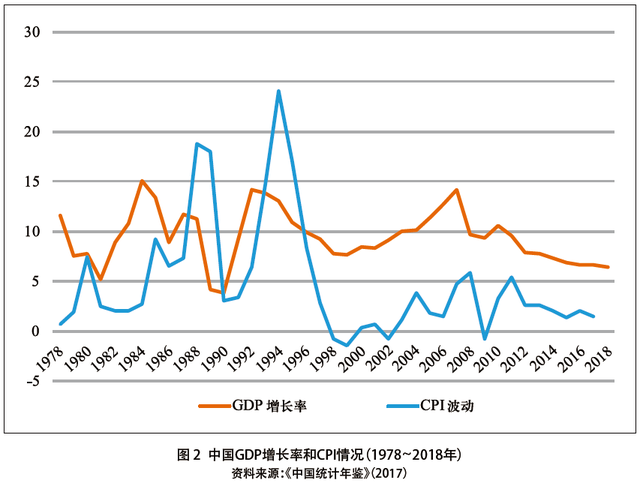

中國經濟改革開放前25年基本情況是高速增長伴隨高波動,經濟增長起伏波動大,而且通貨膨脹是1997年以前最主要的調控目標,1985年通貨膨脹率爲9.3%、1988年爲18.8%、1989年爲18%、1993年爲14.7%、1994年爲24%、1995年爲17.1%,1997年進入平穩狀態,而後1999年到2001年進入通貨緊縮,價格起伏很大。後15年中僅有兩年價格突破5%,而且沒有出現通貨緊縮。用波動方差(各年的數值與均值差的平方)衡量前20年物價波動比後20年波動大十倍。從增長波動看,前20年經濟增長波幅大,1984年經濟增長超過15%,1989年、1990年回落到4%左右,經濟大起大落,並伴隨著通貨膨脹,通過增長的波動方差衡量,前20年比後20年增長波動大2.55倍,後20年經濟增長出現了明顯的波幅收斂趨向。2012年後經濟增長明顯低于原有的8%的調控均值軌迹,增長速度從7.8%持續下滑。中共十九大報告中首次提出,中國經濟已由“高速增長階段”轉向“高質量發展階段”,這意味著政府對增速回落的容忍度在不斷提高。預計2018年經濟增長將維持在6.5%左右,中國經濟從8%~10%的高速增長區間回落到了6%~8%的中高速增長區間。

中國經濟穩定性的加強,直接體現在三個方面:一是市場體系的建立,微觀主體理性選擇和自我風險約束加強;二是成熟的宏觀管理體系得以建立,宏觀管理的經驗加強,更能駕馭複雜的經濟局面;三是改革進入深化階段,體制改革對經濟沖擊程度下降。如1988年價格闖關,1998年後的國企改革,都屬于對經濟體系震動加大,而現有的改革秉承了“漸進式”改革的思路,越來越成熟,而且逐步進入法制的軌道,因此改革沖擊相對較小。中國經濟成熟度不斷提高降低了波動,但開放程度越來越高,外部沖擊的影響會加大,這是中國未來發展需要特別關注和防範的外部沖擊帶來的波動風險。

(四)文獻梳理

國外學者對中國經濟增長問題展開了深入探討。很多學者對1978年改革開放以來的中國經濟增長核算問題進行了研究(Ren,1995;Wang & Yao,2001;Young,2003;Holz,2006; Zheng,Bigsten & Hu,2006;Bosworth & Collins,2008;Perkins & Rawski,2008;Holz,2013a,2013b)。Young(2003)研究指出,改革前20年(1978~1998年)間,中國非農部門TFP增長是溫和的,而勞動力深化包括勞動力從農業部門的向非農業部門的流動是人均生活水平得到極大提高的主要驅動力。直至20世紀90年代,儲蓄和投資的快速增長才使人們關注到資本深化對中國增長的貢獻。隨後,一些學者進一步關注于中國部門間的增長核算問題,研究了部門TFP和部門間資源配置對增長的貢獻。如,Brandt 等(2008)、Brandt和Zhu(2010)、Dekle & 和Vandenbroucke(2010,2012)等文獻嘗試對中國1978年之後的結構轉型和部門核算進行定量分析。Brandt和Zhu(2010)基于三部門動態模型,以考察中國經濟的源泉。其研究發現,農業勞動力再配置和資本深化對增長的影響較小,僅在非農部門中的非國有經濟部分能有效提升TFP,成爲驅動增長的核心動力。中國資本錯配現象也較爲嚴重,國有經濟部分吸收著超過半數的固定投資,資本配置的改善將會在極大程度上拉動增長。Brandt 等(2013)進一步對中國經濟的空間和部門要素楔子進行研究。另有一些學者對中國經濟的改革效率進行了討論。Song等(2011)構造了包含中國經濟轉型特征的增長模型,包括高增長、資本持續回報、制造業部門再配置以及大額貿易盈余等,以考察中國的金融摩擦和融資效率問題。Cheremukhin 等(2015)通過一個兩部門增長模型,對中國1953~2012年經濟增長和結構轉型問題進行了探討。其試圖通過一個統一的分析框架對改革前(1953~1978年)和改革後(1978年至今)兩個階段進行系統討論。其以改革前增長階段爲基准來對1978年改革之後的增長效率進行評估,其研究發現,改革開放後的GDP增長率比如果沿用改革前的增長政策和模式高出了4.2個百分點,同時,農業部門的勞動力也減少了23.9%。

關于中國當前所處的中等偏高收入階段,一些學者對中國可能面臨的增長路徑進行了分析。如,Eichengreen 等(2012)以中國是否會經曆增長減緩從而落入“中等收入陷阱”爲研究出發點,圍繞快速增長經濟體何時或在何種條件下會出現增長減緩展開研究。其研究發現,從人均收入水平來看,增長減緩較容易發生以2005年不變美元衡量的人均收入達到17000美元時,並且預計中國在2015年不久之後即將達到這一水平。同時,從國家的增長特征判斷,增長減緩較容易出現在維持實際彙率低估的國家,同時,較高的老齡人口依存率以及高投資率等特征也較容易使得經濟體面臨增長減緩。Eichengreen 等(2014)進一步研究表明,增長減緩並非只出現在單一時點上,而是在10000~11000和15000~16000兩個收入區間內發生減緩的可能性均較大,多數快速增長經濟體在向高收入階段跨越過程中都曾經曆過兩次增長減緩過程。同時指出,較少出現增長減緩國家的主要特征爲:受過中等和高等教育的人口占比較高、高技能産品出口份額較大等。也就是說,快速增長經濟體在發展到較高階段時,需要重視高質量的技能勞動或人力資本,以及向更高級的價值鏈攀升,形成高附加值的經濟發展形態,這樣才能避免落入“中等收入陷阱”之中。ADB(2012)也強調,正是由于中國高附加值的現代服務業的發展滯後,才使得經濟始終是以低附加值的傳統産業爲主導,而人力資本對轉變當前增長模式起到了至關重要的作用。

國內學者就中國經濟增長問題也進行了詳盡的討論。中國經濟增長前沿課題組從2012年開始關注中國工業化結構性加速和服務化結構性減速問題,提出了進入中等收入階段的結構變革方向是一個最爲重要的研究領域,如果結構性變革導致低效率,降低了全要素貢獻就會出現經濟結構性減速,無法跨越中等收入階段。對中國結構性減速和效率沖擊問題進行了細致的研究和討論(課題組,2013,2014)。張斌(2015)通過國際比較提出了中國經濟結構服務化的轉變。袁富華等(2016)重點就中國經濟轉型時期可能面臨的三方面的不確定性和風險展開研究。實際上一國結構性扭曲是導致外部和內部不穩定的根本因素,因此結構性轉變對于中等收入國家是非常重要的。另外一些學者就中國是否會落入中等收入陷阱問題展開詳細討論。如從風險防範角度,姚枝仲(2015)認爲跨越中等收入陷阱的根本風險是要防範貨幣、債務和銀行危機。張平(2015)指出,中國經濟轉型的根本是改革政府的幹預性體制並防範外部金融沖擊,從而激發創新活力,促進經濟平穩發展。從增長動力和穩定增長角度,張德榮(2013)發現,制度和原創技術進步對中等收入國家尤爲重要;李猛(2013)指出,中國經濟減速90%歸因于全要素生産率的下降,10%緣于資本積累不足。李靜等(2015)分析了經濟減速與穩定的因素,認爲自主創新、人力資本具有促進經濟穩定增長的作用。靳濤和陶新宇(2015)分別從生産要素、結構因素和體制因素三個方面對中國經濟不同階段的增長動力機制進行了實證分析。

中國當前發展階段,越來越多的學者開始關注創新和效率對突破增長陷阱的重要性。蔡昉(2011,2013)強調,中國經濟面臨從二元經濟發展階段向新古典增長階段的轉變,最重要的是要突破人口紅利消失和“劉易斯拐點”到來造成的增長瓶頸,應借助政策調整重新配置資源,著力提升人力資本,促進技術進步和體制改善提高效率,實現向全要素生産率支撐型發展模式轉變。其他一些學者也著重強調了中國當前發展階段人力資本的重要性(姚洋,2013;巫和懋等,2014;張林秀等,2014)。姚樹潔等(2015)認爲,處于中等收入階段的我國面臨著企業博而不精、科研活動述而不作和傳統産業大而不強等問題。課題組(2015)則是突出強調新要素供給對中國突破增長減速的重要影響。研究指出,在物質資本驅動增長動力減弱的背景下,以知識部門爲代表的新要素供給是實現增長跨越的關鍵。袁富華等(2016)在此基礎上,進一步表明,中國要跨過中等收入階段,就應順應服務業要素化趨勢,協調工業與服務業發展,通過制度改革推進以知識要素和人力資本要素積累爲核心的效率模式重塑過程。

二、增長階段的跨越與體制轉型

1978年中國人均收入1僅爲200美元,依據世界銀行2015年最新給出的增長階段劃分標准2,1978年中國屬于低收入國家(人均收入<1045美元),而至2016年中國人均收入已達到8260美元,成功實現了向中等偏高收入階段(4125美元<人均收入<12735美元)的跨越,以現在經濟增長速度推算,預計2023~2025年就能成功突破12735美元進入高收入國家行列,屆時,中國經濟將進入到高收入發展階段。

1 此處的人均收入爲依據圖集法測算的不變價美元衡量的人均G N I水平,主要是爲了與世界銀行給出的增長階段劃分標准的衡量指標一致,保持口徑一致。

2 按世界銀行公布的數據,2015年的最新收入分組(GNI per capita, Atlas method (current US$))標准爲:人均國民總收入低于1045美元爲低收入國家;在1045~4125美元之間爲中等偏低收入家;在4126~12735美元之間爲中等偏高收入國家;高于12736美元爲高收入國家。

3 2013年巴西和阿根廷人均GNI分別爲12730美元和12770美元,跨過高收入門檻,但在2013年之後經濟出現下滑,人均GNI連續下降,2016年分別爲8840美元和11960美元。因此,此處巴西和阿根廷停留在中等偏高收入階段的時間分別應爲大于17年和大于21年。

4 2016年馬來西亞人均GNI爲9850美元。

改革開放近40年來,中國的經濟超高速增長的核心是制度變革,中國經濟體制的變革是在堅持社會主義公有制的前提下,將一個計劃經濟制度轉變成社會主義市場經濟體制,這是一個爲自身開辟發展道路的改革,這一制度變革使中國經濟從改革前經濟瀕于崩潰的邊緣發展到目前經濟總量位居世界第二。

中國的經濟改革選擇了一條漸進式的改革道路。1976年粉碎“四人幫”後開始“撥亂反正”,20世紀70年代末開始改革開放。改革從農村開始,1980年9月中共中央印發《關于進一步加強完善農業生産責任制的幾個問題》,允許農民自願實行家庭承包制,兩年家庭承包制就在全國絕大多數地區普及了,農業經濟氣象萬新。在此基礎上,以農村集體所有制爲主的鄉鎮企業也快速發展起來,國有和集體以外的鄉鎮企業發展探索取得了重大進展。農村改革開始不久,大多數學者和負責經濟工作的領導人都認同把擴大企業經營自主權和提高企業活力放在改革和發展的中心地位,並且當時受到南斯拉夫的“自治企業”制度的影響,有的學者提出了更爲理論化的微觀改革方式,四川開始進行“擴大企業自主權”這一放權讓利的改革,首鋼成爲承包的典型,企業積極性空前,但很快這種做法的局限性就表現出來,出現了宏觀經濟不平衡、不協調的問題。

體制增量改革在農村改革成功的基礎上全面推開。1984年10月20日,中國共産黨召開了第十二屆中央委員會第三次全體會議,會議通過了《中共中央若幹經濟體制改革的決定》,決定“加快以城市爲重點的整個經濟體制的改革的步伐”,“發展社會主義商品經濟”;強調“要建立合理的價格體系”,“價格體系的改革是整個經濟體制改革成敗的關鍵”;提出了“增強企業活力,特別增強全民所有制的大、中型企業的活力,是以城市爲重點的整個經濟體制改革的中心環節”;指出“要積極發展多種經濟形式和多種經營方式”。經濟體制改革開始了“體制外市場化”階段。

1992年至今,中國進入了一個整體協調改革時期。1992年10月中共第十四次全國代表大會確定了建立社會主義市場經濟改革目標,1993年十四屆三中全會的《關于建立社會主義市場經濟體制若幹問題的決定》提出了“整體改革和重點突破相結合”,要求在本世紀末初步建立社會主義市場經濟體制。財政體制上將原來的“行政包幹”改革爲合理劃分中央政府與地方政府(包括省和縣級政府)事權基礎上的“分稅制”;在金融——銀行體系方面建立了在中央政府領導下獨立執行貨幣政策的中央銀行體制;實現現有銀行的商業化經營,並組建政策性銀行承擔原國有銀行的政策性任務,1995年全國人大通過了《銀行法》。

在國有企業改革基礎上提出了“進一步轉換國有企業經營機制,建立適應市場經濟要求,産權清晰、責權明確、政企分開、管理科學的現代企業制度”,據此人大通過了《公司法》。社會主義市場經濟體系逐步建立,並被納入法律管理的框架中。1997年中共十五大又有了曆史性的突破,依據“三個有利于”的原則,提出了三項內容:①縮小國有經濟的範圍,國有資本要逐步從非國民經濟命脈的領域退出;②尋找能夠促進生産力發展的多種公有制實現形式,發展多種形式的公有制;③鼓勵個體私營等非公有經濟的發展,使之成爲社會主義市場經濟的重要組成部分。

中國的漸進式改革道路從所有制結構調整開始,發展非公有制經濟,而後推進“雙軌制”的經濟運行體系的調整,再到財稅聯動的宏觀管理框架改革,最後用更大的精力推進國有企業的改革。進入21世紀特別是黨的十六大以後,則著力完善市場經濟體制,建立健全社會保障體系、完善收入分配調節機制、保護環境等。十九大報告強調,中國社會的主要矛盾是“人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾”,這意味著未來五年經濟建設仍舊是中國政治經濟改革的重點,也是對改革開放以來以經濟建設爲中心的政策基調的延續。其中,十九大報告比以前更加重視再分配的作用,在強調堅決打贏脫貧攻堅戰時,提出確保到2020年中國農村貧困人口實現脫貧,這將成爲解決“不平衡”矛盾的重大勝利。漸進式改革道路可以說是理論和實踐互動的産物,其中增量改革、試點推廣、改革和開放互相推進都具有開拓性,這一過程的理論歸納在國內和國際理論界引起了很多的討論,如國內和國際上關于“大爆炸”與“漸進式改革”的比較研究等。

迄今爲止,中國經濟體制改革過程可劃分爲五個階段:①第一階段:從農村開始的經濟體制改革起步階段(1978年十一屆三中全會至1984年10月十二屆三中全會),主要改革舉措是農村聯産承包責任制。②第二階段:以城市爲重點的整個經濟體制改革的全面展開階段(1984年10月至1992年十四大),改革的中心環節是增進企業活力,改革的關鍵是價格體系的改革。③第三階段:初步建立社會主義市場經濟體制階段(1992年中共十四大至2001年中共十六大),1994年宏觀五項整體配套改革取得突破性進展,1997~1999年進行基本制度改革,調整所有制結構,全面對外開放,2001年加入WTO。④第四階段(2001~2012年)完善社會主義市場經濟體制階段,采取了一系列改革和發展的舉措,2005年7月國家進行了彙率制度的改革,從固定彙率向有管理的浮動彙率進行改革轉型;2006年1月1日,中國完全取消了農業四稅(農業稅、屠宰稅、牧業稅、農林特産稅),在中國延續了千年的農業稅消失,並積極推進農村的社保建設,建立新農合社會保障體系,全面開展節能減排等;2008年全球金融危機爆發,中國從2009年起進入到了一個反全球金融危機期,國家啓動了四萬億的積極財政政策,並配合金融創新,積極爲城市化的基礎設施和城市化建設進行投資,這期間出現各類金融創新與城市化融資有關,房地産價格快速攀升凸顯出城市化階段的新問題。⑤第五階段(2012年至今),中國進入新常態,供給側結構改革積極推進,五大發展理念,即創新、協調、綠色、開放、共享成爲這一發展階段的統領,以全面建設小康爲目標,同時對外開放提出了“一帶一路”倡議,人類命運共同體,並在逆全球化中高舉全球化大旗,推進全球化的平衡發展,在宏觀管理框架下提出了“穩中求進”,這些都是新階段、新起點的系列總結和開創,也是這一階段發展的客觀性表述。

中國經濟增長的主線可以更清晰地總結爲農業國向現代化國家的轉變,即體現出來的是農業——工業化——城市化,圍繞的是農業人口的生産率提高——農村勞動力轉移和工業化——城市化率提高進入現代化的過程。這一發展的主線表現在:第一階段是農村經濟帶動(1978~1991年);第二階段是國際化階段帶動工業化和農村勞動力大轉移階段(1992~2002年);第三階段是城市化的提高,即城市人口比率提高,預計2018年中國城市人口占比將達到59%,服務業成爲了城市經濟的主導性産業,服務業占GDP比重2015年超過了50%,中國經濟結構服務化趨勢特征表明,中國經濟社會從典型的農業國(1978年農村人口占比爲82.1%)跨越工業化,進入到了以城市經濟爲推動力的現代社會國家。

對落後的國家來講,選擇“工業化道路”可能是宿命的選擇。中國從被列強打開國門的那一天,大量的志士就開始提出工業立國思想。工業化顯然是時代的抱負,也是中國增長的認知傳統。對于任何後發國家而言,工業化(最高形式是重化工)都是追求的目標。中國改革開放之前,實行的是高度集中的計劃經濟,在一窮二白的土地上集中資源進行重工業化的實踐,這種增長模式的偏差必然會導致消極後果,這方面的研究反思很多,可以觀察的典型化事實是重工業自我推動導致巨大的周期波動性,居民生活水平得不到提高,經濟結構嚴重畸形,經濟增長在20世紀五六十年代出現過快速發展後,60年代中期到70年代末陷入嚴重停滯,經濟接近崩潰邊緣。傳統的計劃經濟配置資源模式桎梏了經濟增長,改革啓動了新的經濟增長模式。

中國在改革的探索階段也是從微觀的實踐起步的。改革能激活微觀經濟主體的活力,不論企業還是農民,都希望通過“物質刺激”、“承包制”等激勵性工具進行改革。同時,提出了調整産業結構的方針,把改革與調整相協調,經過了改革的起步階段,農村改革的成功將改革引向了深化,所有制結構調整,整體要素配置體系改革觀念也逐步引入。從1988年“巴山輪”開始,中國的學者又將東歐的對傳統社會主義經濟體制反思理論引入,如科爾內的“短缺經濟”概念,更爲重要的是提出了改革的目標模式,即所謂IIB模式,也就是有計劃的市場協調,改革戰略和資源配置模式因市場經濟的概念引入而得到了空前發展。

一切經濟問題的核心在于如何充分而合理地配置資源,提高資源的利用效率。迄今爲止的經濟實踐和經濟資料都表明,市場依然是資源配置最有效的手段。在範圍較大的競爭性部門,市場機制自動引導著資源從效益低的部門流向效益高的部門,實現資源優化配置。就是那些自然壟斷部門和提供重要公共産品的部門,一旦在適用範圍內引入市場機制,其效率也能明顯提高。市場經濟的生命力正在于此。從計劃經濟體制轉向市場經濟體制的必要性和根源正在于此。

中國經濟理論的發展離不開政治智慧的貢獻。鄧小平同志在1979年就明確提出,“社會主義爲什麽不可以搞市場經濟”,“社會主義也可以搞市場經濟”。1984年,黨的十二屆三中全會提出了社會主義經濟是“公有制基礎上的有計劃的商品經濟”的論斷,鄧小平同志高度評價當時的決定是“馬克思主義基本原理和中國社會主義實踐相結合的政治經濟學”。1992年初,鄧小平同志在南方談話中,更加明確地指出,“計劃經濟不等于社會主義,資本主義也有計劃;市場經濟不等于資本主義,社會主義也有市場”,從而爲1992年黨的十四大確定把社會主義市場經濟體制作爲我國經濟改革的目標模式,奠定了堅實的理論基礎。2013年十八屆三中全會再次強調了“市場經濟起決定性作用”,與市場經濟配套的法律體系不斷完善,中國特色的社會主義市場經濟逐步走向成熟。2017年10月中共十九大報告再次強調,要“加快完善社會主義市場經濟體制”,指出經濟體制改革必須以完善産權制度和要素市場化配置爲重點,實現産權有效激勵、要素自由流動、價格反應靈活、競爭公平有序、企業優勝劣汰。

中國已經形成了自己的經濟增長模式,但這一經濟增長模式仍然具有很強的政府幹預進行趕超的性質,要素投入規模效應遞減明顯,全要素生産率貢獻不足,經濟增長模式效率重塑仍是當前重大戰略問題,一方面延長趕超期,另一方面如何按新發展觀理念進行平穩轉型,推進經濟進入到可持續發展的軌道中。

三、中國經濟結構的現代化

按市場方式配置資源的體制改革很快激勵了中國均衡結構的發展,矯正了傳統計劃經濟片面發展重工業造成的嚴重結構畸形,開始了中國的第二次工業化。工業化的主要特征就是隨著人均GDP的增長,居民消費提高,恩格爾系數持續下降引致第一産業持續下降,以制造業爲代表的工業化開始發展,非農就業成爲了社會最主要的就業方式,取代了傳統的農業社會就業方式,經濟社會進入現代化進程。改革開放以來,第一産業産值和就業量占比從28.2%和 70.5%分別下降到了2007年的11.3%和40.8%。2007年農業對中國經濟增長的貢獻僅有3.6%,工業貢獻爲54.1%,服務業貢獻爲42.3%。中國工業化不僅表現在對經濟的貢獻,而且更體現了它強大的生産規模,鋼鐵、煤炭、水泥、化肥、化纖、棉布、耐用消費品等産品産量位居全球第一,而發電量位居全球第二、原油位居全球第六等,近年在電子等高技術行業發展迅速,很多單項的産能也是全球之冠。

2008年全球金融危機爆發,中國2009年果斷采取了反危機措施,加大了基礎設施的投資,城市化高歌猛進,到2011城市化率突破50%,2012年服務業占GDP的比重突破50%。2015年從勞動力就業的行業分布看,農業勞動力只有5%,工業部門中的制造業占比爲27%,建築業占比爲8%;中國服務業占比爲59%,中國經濟結構呈現出城市主導和經濟結構服務化的趨勢。預計2018年城市化率將接近或突破60%,中國未來城市化率逐步進入穩定增長階段,不是靠農村居民快速城市化,而是因城市出生率高、預期壽命長、人口自然增長高于農村,而農村老齡化和死亡率程度高于城市,主導城市化的因素從人口轉移轉向人口自然增長階段,城市化的高速增長期逐步變緩。改革開放近40年,中國成功跨越了三個階段,農業主導到工業化主導,再到城市經濟主導,經濟結構服務化,現代經濟體逐步成熟。

中國的産業結構演進道路也很清晰,工業化長期穩定在高份額,中國第一次工業化主要是以蘇聯援建的158項工業項目爲基礎的優先發展重工業的工業化模式,通過剪刀差獲取農村剩余,城市消費也被極度壓縮用于積累,經濟大起大落,並出現了停滯,重工化工業化道路難以爲繼。改革開放後中國推動了二次工業化,稱爲均衡發展的工業化,並積極鼓勵非公經濟發展,對外開放,中國從一個畸形的工業化體系轉變成全球最大的開放、複雜的制造業體系。隨著城市化率突破50%,經濟結構再次呈現出服務化轉型,2015年服務業比重超過了50%,勞動就業占比達59%。

從國際上的其他經濟體各個階段的服務業發展情況來看,發達國家達到成熟後服務業比重仍然會逐步上升,但相對比較穩定,如偏于制造業的德國、日本穩定在70%,而其他發達經濟體則穩定在80%。東亞制造業國家的該數值比較低,如韓國一直穩定在60%以內。中國服務業也不必追求過快發展,中國金融服務業在服務業中的占比位居全球首位,與中國當前的發展階段已經有所脫離。中國經濟正轉向高質量發展階段,但傳統行業仍是中國經濟增長的引擎,如果不能清理冗余或引入更多的競爭機制,則可能使經濟面臨嚴重的增長放緩風險。同時,中國其他服務業中包含了太多的行政化的服務體系,如科教文衛體等非市場化部分占比很大,因此服務業在一定程度上被低估了,服務業自身結構調整是下一階段重要的改革部分。

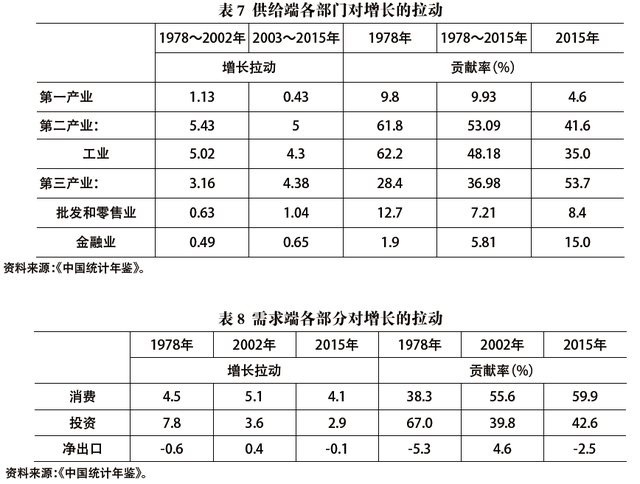

從供給帶動看:①經濟增長的帶動力從第二産業轉向了第三産業,2015年第三産業貢獻了53.7%。②工業增長拉動的百分點在前30年的貢獻都超過了服務業,只有在近10年其貢獻率低于了服務業,但第二産業中的制造業在前25年是決定性的貢獻者,後15年貢獻份額已經逐漸排名至第二位。③服務化趨勢在繼續加強。

從需求結構看中國經濟近40年的變化:①出口貢獻在中國快速發展的1995~2008年起到了決定性的作用,利用了比較優勢,中國經濟增長高速發展,2009年後中國經濟逐步轉向內需,並對全球經濟複蘇起到帶動作用;②中國需求結構逐步均衡,2015年消費貢獻達到59.9%,也校正了改革開放之初的投資貢獻高達67.8%的畸形投資,經濟逐步平穩,需求結構逐步均衡。

工業化帶動了城市化,體現在大量農村剩余勞動力進入現代化部門,工業在城市及城市周圍的全面發展推動了城市開發區、周圍的工業園迅速建立,城市化速度大幅提高,農民身份不斷轉換爲城市人口。隨著工業化增長穩定或下降,城市化率的提高完全是由經濟服務化推動的非農就業比重上升所帶動,未來發展的關鍵仍然是非農就業。工業化帶動了城市化發展,而城市化的發展決定了一個國家經濟結構的現代化,其經濟結構均衡,本質上更表現爲人口資源配置和人的發展。

四、中國經濟增長質量提升與效率模式重塑

中國改革開放近40年來,經濟進入到了中高收入階段,預計到2025年左右將邁進高收入國家行列。中國經濟的增長模式也從後發趕超向中高端協調發展。習近平總書記指出了中國未來30年的規劃目標:從2020年到2035年,中國將“基本實現社會主義現代化”;接下來2035年到2050年,中國對國家財富和權力的追求將取得成果,確立其社會主義現代化強國的地位。經濟增長的理論邏輯和國際經驗表明,一國經濟增長質量提升需要持續的效率改進,即勞動效率改進和全要素生産率貢獻比重的提升,經濟增長按創新、協調、綠色、開放和共享的發展路徑前行,原有的規模擴張、非平衡等趕超的路徑需要向新的發展路徑轉變。

中國經濟進入高質量發展階段必須重視兩個效率的同步提升。只有勞動生産率不斷提高,人民的收入水平才能穩步提升,勞動生産率的增長速度直接決定了工資水平的提升速度,在工業化過程中是依靠“資本密集”來提升勞動生産率,而經濟結構服務化後靠的是“人力資本密集”來實現生産效率提升,勞動生産率的增長反映了人力資本深化程度並決定了一國福利水平。全要素生産率對經濟的貢獻不斷提高,是企業技術進步與配置效率提升的綜合反映。只有全要素增長率超過要素投入帶來的增長時,才能提高全要素生産率的貢獻率,而且全要素生産率的貢獻率被視爲內生增長貢獻水平的測量。放大至一國來看,全要素生産率的貢獻比重提高意味著一個國家經濟增長逐步擺脫要素投入帶來的增長,進入到內生增長的道路,而全要素生産率增長本身才能克服人力、資本深化帶來的規模報酬遞減問題。

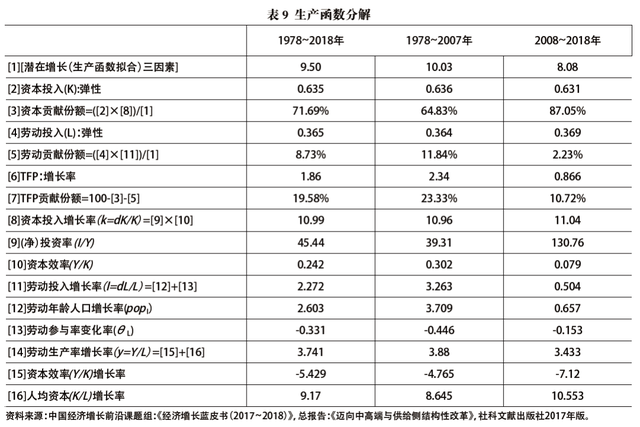

改革開放至今近40年來,資本投入對GDP增長的貢獻,一直維持在70%~80%的水平,綜合考慮資本、勞動力對增長的貢獻之後,效率改進對GDP增長的貢獻大致維持在20%~30%的水平。顯然,這種較低的TFP的貢獻,是中國資本驅動的增長模式的特定現象。①資本存量增長持續加速。表9顯示,在經濟持續超高速增長的1978~2007年間,資本存量平均增長速度爲11%左右,不論與哪個發展階段相似的國家相比,這個資本積累速度都是絕對高的。

2008~2018這個時期,雖然中國的潛在增長速度下降了,但是資本存量的增長速度仍然維持在11%~12%的高水平。②資本邊際收益持續遞減。長期的投資依賴導致資本邊際報酬遞減,而且報酬遞減和低增長的不良循環以及中國資本驅動模式路徑依賴的低效率問題越來越明顯。表9顯示,1978~2007年,資本效率(Y/K,即GDP與當年投資之比)爲0.302,至2008~2018年,僅爲0.079。

用簡單的柯布——道格拉斯生産函數對中國TFP進行計算得出:①1978~2007年中國高峰增長期間,TFP貢獻對經濟增長的貢獻爲23.33%,細算1993年到2007年TFP對經濟增長的貢獻超過了35%(陸明濤等,2016),但到了2008~2018年期間,經濟增長速度下滑的同時,各種計算表明TFP貢獻降低至20%以下,同期主要是靠大規模刺激資本積累的方式來進行,展望未來增長,資本規模遞減特征會越來越嚴重,不改變TFP低貢獻現狀,潛在經濟增長率將會持續下降。

經濟結構轉型升級、制度機制匹配與效率路徑重塑是中國跨越發展的根本所在。中共十九大後推動經濟發展的基本思路也得到進一步完善,重點強調三個方面的內容,即:第一,要推動高質量發展;第二,要著力攻克發展方式、經濟結構、增長動力三大關口;第三,要加快建設現代化的經濟體系,強調質量第一、效率優先。因爲工業化趕超的效率路徑、發展機制和結構轉型到了中等收入階段似乎處于一個非常不確定的過程中,如果沒有好的制度、機制推動轉型升級,未能明確新的效率路徑,經濟增長的跨越是很難完成的,或很緩慢的探索才能實現。

工業化時期,發展經濟學的“結構主義”進行了很多政策的總結,各國也做了很多實踐,歸納起來最重要的就是政府的幹預。在後發國家市場體系尚未建立,政府可以作爲市場參與的超級主體以彌補市場的不完善性,提出了:①工業化“補貼”,利用産業政策、選擇性金融政策、稅收優惠政策等鼓勵制造業發展;②資本積累激勵,國內通過利率管制等各類方法籌集資金,壓低國內勞動報酬,提升資本報酬,從而進行招商引資,並展開區域性競爭,達到國內外籌集資金用于制造業的快速發展;③開放政策,擴大市場規模,彙率政策上通過貶值提高國際競爭力等;④通過引進設備完成技術進步的“幹中學”,推動國內制造業的技術進步和産業升級;⑤將GDP作爲廣泛的激勵相容性指標,推動地方GDP的競爭。工業化的快速推進離不開政府的積極幹預,工業化具有典型的“規模經濟”特征,經濟效率同步提升,經濟結構具有加速增長和提升效率的雙重作用,並足以彌補幹預帶來的成本。

經濟結構進入服務化後隱含了很多不確定性因素,特別是增長、結構與效率同步現象出現了重大的不一致性,而國際經驗更表明經濟結構化後國家增長路徑會出現了嚴重的分化,需要認真理解才能清晰地得出效率路徑轉換的不確定性和轉換的可行路徑。從結構與效率的經驗事實歸納來看:

⑴結構與效率路徑不同步。基于前面的計算,當經濟結構服務化後,服務業比重上升很快,但其效率低于工業部門,因此服務業比重越高則一定會出現整體經濟勞動生産率下降的特征。這一過程不同于工業化,服務化推動的增長不是一個“規模收益與效率遞增”的同步過程,服務業的發展規模效率低于工業化,因此各國經濟結構服務化後,服務業比重越高,增長普遍減速,但增長的效率和質量卻出現了分化,發達國家靠服務提升經濟增長的效率、穩定性,而後發國家效率改進下降,經濟結構更爲扭曲,易受外部沖擊。一個典型的經驗事實是:經濟結構服務化後效率路徑非連續,出現了分化。

⑵ 經濟結構服務化的“成本病”。服務化普遍導致所謂的“鮑莫爾病”,或稱爲“成本病”,即由于服務業效率低,但服務需求旺,相對價格上漲,導致服務價格相對于制造業價格上升,即低效率改進導致的價格上漲,形成了服務成本上升。從廣義上看是成本病更表現爲“城市化成本病”,即城市化高成本推進,但城市化過程沒有提升聚集和創新效率,導致整體社會普遍成本提高。城市成本問題不僅威脅制造業,也同樣威脅服務業的升級。

⑶産業升級不確定。城市化是經濟發展的必然産物,從國際比較看,城市化率突破50%後,服務業比重快速上升,制造業比重下降,都面臨著産業升級的內在要求,即靠低成本的産業要被城市化後帶來的高成本所沖擊淘汰,但也包含了城市聚集和創新外溢帶來的效率提升的機遇,成本與效率賽跑。中國城市化成本增長過快,效率改進下降,這是中國現在已經出現的經驗事實(課題組,2009),高成本的住房、公共服務等導致中國城市化過程中有快速“去工業化”的趨勢,使得服務業從生産性服務業進行效率提升的台階逐步失去,産業結構轉型升級失去了戰略支點,産業升級變得不確定。

⑷“幹中學”轉向“自主創新“的技術進步路徑不確定。“幹中學”的技術進步往往是同質性的技術進步,它首先受到本地與國際技術水平差距的限制,越接近前沿國家的技術水平,其效率越低;其次,它受到需求規模的限制,由于技術同質性特征,很容易導致“規模收益遞減”。進入中等收入階段,隨著與先進技術差距縮小和需求多樣性,幹中學技術進步效率迅速下降,但這並不直接導致自主創新比重的提高。自主創新核心就是自主知識産權能得到“壟斷租金”的激勵,更要獲得資本市場的激勵才能完成自主創新活動。自主創新是異質性的,其創新風險不斷提高,需要更多的人力資本投入和分布式創新活動,需要市場化的“高定價”激勵才能完成。但由于自主創新不確定,公司和政府都願意通過引進的方式走“幹中學”的技術演進道路,消除不確定性,這無可厚非。但是一個僅僅限于“幹中學”技術進步的增長,其持續性受到了限制,而且“幹中學”路徑會導致“過度投資”引進技術和鎖定技術演進路線,壓制本土創新性。自主創新和“幹中學”不是一個技術路徑的簡單好壞的爭論和自動轉換,其機制建設是根本,衡量的最重要因素仍是TFP,如果TFP貢獻持續下降,則認爲技術進步演進出現了挑戰。從國際經驗比較看,從低收入階段躍進到中等收入階段的大多數國家在早期階段TFP上升很快,貢獻率也明顯提高,但進入中等收入階段後TFP下降明顯,說明這一階段的技術路徑已經不是連續性的了,需要路徑的轉換。

⑸消費升級的不確定性。經濟結構服務化過程中,要素服務化質量提高是關鍵,即以人的要素提升爲核心,消費中提高廣義人力資本的消費比重不斷提高,提升人力質量,完成人力資本與結構升級的互動,形成所謂消費的動態效率補償,但這一過程也是不確定的。如果服務業管制過多,消費服務沒能提高人們的廣義人力資本,消費效率不提升,則轉型困難。

經濟結構服務化意味著更複雜的經濟系統協同、分布創新、高質量人力資本良性激勵與循環等的出現,經濟增長中“非競爭性”的新要素需要不斷生産出來,包括制度規則、創意、國民知識參與分享水平、教育、信息網絡等,這些新增長要素質量的不斷提升決定了這一階段服務化能否帶動升級的根本。

中國經濟進入高質量發展階段的增長效率模式,是以服務業結構高級化爲基礎,這種高級化的重要表現之一,就是服務業越來越趨于知識技術密集,它具有兩大特征,一是通過現代服務業提升整體經濟的配置效率,二是人力要素的提升,用人力資本投入生産人力資本的方式服務于人,同時將人力資本不斷提升。換句話說,我們把服務業作爲知識過程和人力資本積累的載體來看待,而非像傳統經濟學理論中把服務業作爲工業部門的分工輔助環節或成本項來看待。這種認識暗含的邏輯是,現代服務業一方面促進了工業更爲高效率,同時現代服務業本身就成爲城市化階段的創新和增長引擎,那麽服務業效率要與工業效率改進同步,否則高效率模式將難以維持。

消費和服務增長的關鍵不在于規模、比重,而在于結構升級,尤其是知識過程作用的發揮。在向發達城市化的增長轉換時期,根據前文,可能的路徑導向有兩條:一條是囿于工業化規模擴張的慣性,服務業的發展以低技能的勞動力再生産爲主,另一條是以知識過程爲支撐的服務業的增長。經濟結構服務化過程中,服務業規模擴張和比重增加是不可避免的趨勢,但是推動這種狀況的動力應該是服務業的結構升級,以及消費結構升級與服務業增長的聯動。消費把時間資本化:諸如教育、休閑娛樂等行業的消費,已經不是傳統理論上所認爲的瞬時完成,與知識産品相關的消費應被看作一個過程——這是現代生産性服務業的新特征。這與知識生産消費的方式有關,“人—人”面對面交流過程中,知識生産者創造、傳播知識,消費者接受、吸收知識,在市場交換的情景中,消費者根據信息流(時間上的信息發送)的新奇性支付費用。在這個過程中,消費者根據心理需求的滿足程度,對不同的知識流給出自願的支付,高水平的知識産生溢價。

消費把空間資本化。消費的迂回性,即經濟服務化時代的網絡化與工業化時代的網絡化最大的不同,在于知識信息網絡化的作用凸顯。因此,發達經濟城市化階段的消費,除實現了時間的資本化外,還實現了空間的資本化,主要是借助于互聯網提高知識密集型服務業的可貿易性、“人—人”面對面交流距離的拉近等。消費的這種空間資本化,一方面有利于知識流和新奇的傳播擴散,提高知識生産率、擴大知識産出;另一方面有利于消費市場分割的細化,使得在信息冗余大量存在的情況下提取定制化服務成爲可能,專用性的知識服務和溢價也因此被抽取出來,從而指出了現代服務業結構升級和效率提升的方向。

知識過程的發生、循環和擴展,本質上是物質生産循環向以人爲載體的知識循環體系的轉換。因此,循環的起點逐步從生産轉向消費,通過知識消費、知識網絡的互動産生高質量的知識消費服務和創新溢價。知識過程如果不能有效地融合到傳統的物質生産循環之中,那麽,服務業升級轉型和以人爲主體的知識服務循環體系也將會失去作用。特別是對于經濟追趕國家而言,服務化進程中的效率模式重塑,消費結構升級將面臨嚴重的制度挑戰,把握不好就會導致轉型失敗,這一轉變路徑具有極高的結構和制度“門檻”。

整體而言,改革開放近40年來,中國經濟正由高速增長階段邁進高質量發展階段,當前正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切需要,也是我國經濟發展的重要戰略目標。因此,我們必須以供給側結構性改革爲主線,推動經濟增長質量提升和效率提升,挖掘新的增長動力,提高全要素生産率,從而構建出市場機制有效、宏觀調控有度、微觀主體有活力的經濟體制,提升整個國家的經濟實力和國際競爭力,爲實現“兩個一百年”的發展目標打下堅實的基礎。

[1] 蔡昉:《“中等收入陷阱”的理論、經驗與針對性》,《經濟學動態》2011年第12期。

[2] 蔡昉:《中國經濟增長如何轉向全要素生産率驅動型》,《中國社會科學》2013年第1期。

[3] 陳佳貴等著:《中國工業化進程報告》,社會科學文獻出版社2007年版。

[4] 國家體改委綜合司編:《中國改革大思路》,沈陽出版社1988年版。

[5] 靳濤、陶新宇:《中國持續經濟增長的階段性動力解析與比較》,《數量經濟技術經濟研究》2015年第11期。

[6] 林毅夫、蔡昉、李周:《中國的奇迹:發展戰略與經濟改革》,上海人民出版社1994年版。

[7] 劉樹成:《經濟周期與宏觀調控》,社會科學文獻出版社2005年版。

[8] 劉樹成主編:《現代經濟辭典》,鳳凰出版社、江蘇人民出版社2004年版。

[9] 李靜、楠玉:《中國經濟增長減緩與穩定增長動力》,《中國人口科學》2015年第3期。

[10] 李猛:《中國經濟減速之源:1952~2011年》,《中國人口科學》2013年第1期。

[11] 陸明濤、袁富華、張平:《經濟增長的結構性沖擊與增長效率:國際比較的啓示》,《世界經濟》2016年第1期。

[12] 錢納裏等:《工業化與各國經濟增長比較》,上海三聯書店、上海人民出版社1989年版。

[13] 王德文、蔡昉:《人口紅利的獲得與喪失》,載《人口轉變的社會經濟後果》,社科文獻出版社2006年版。

[14] 吳敬琏:《當代中國經濟改革》,上海遠東出版社2004年版。

[15] 王夢奎主編:《中國中長期發展的重要問題2006~2020》,中國發展出版社2005年版。

[16] 巫和懋、馮仕亮:《人力資本投資與跨越“中等收入陷阱”》,《當代財經》2014年第8期。

[17] 姚洋:《人力資本積累是長期增長的一個動力》,《北京日報》2013年第11期。

[18] 姚樹潔、韓川:《從技術創新視角看中國如何跨越“中等收入陷阱”》,《西安交通大學學報》(社會科學版)2015年第5期。

[19] 袁富華、張平、劉霞輝、楠玉:《增長跨越:經濟結構服務業、知識過程和效率模式重塑》,《經濟研究》2016年第10期。

[20] 嶽希明等主編:《中國經濟增長速度:研究與論爭》,中信出版社2005年版。

[21] 張德榮:《中等收入陷阱發生機理與中國經濟增長的階段性動力》,《經濟研究》2013年第9期。

[22] 張平:《中等收入陷阱的經驗特征、理論解釋和政策選擇》,《國際經濟評論》2015年第6期。

[23] 張斌:《從制造到服務》,《比較》2015年第5期。

[24] 中國經濟增長與宏觀穩定課題組:《城市化、産業效率與經濟增長》,《經濟研究》2009年第10期。

[25] 中國經濟增長前沿課題組:《經濟增長藍皮書(2017~2018)》,總報告:《邁向中高端與供給側結構性改革》,社科文獻出版社2017年版。

[26] 中國經濟增長前沿課題組:《中國經濟長期增長路徑、效率與潛在增長水平》,《經濟研究》2012年第11期。

[27] 中國經濟增長前沿課題組:《中國經濟轉型的結構性特征、風險與效率提升路徑》,《經濟研究》2013年第10期。

[28] 中國經濟增長前沿課題組:《中國經濟增長的低效率沖擊與減速治理》,《經濟研究》2014年第12期。

[29] 中國經濟增長前沿課題組:《突破經濟增長減速的新要素供給理論、體制與政策選擇》,《經濟研究》2015年第11期。

[30] Asian Development Bank. 2012. Asian Development Outlook 2012 Update: Services and Asia’s Future Growth. Manila: Asian Development Bank.

[31] Bosworth, Barry, and Susan M. Collins. 2008. “Accounting for Growth: Comparing China and India.” Journal of Economic Perspectives.

[32] Brandt, Loren, and Xiaodong Zhu. 2010. “Accouning for China’s Growth.” IZA Discussing Paper No.48764.

[33] Brandt, Loren, Chang-Tai Hsieh, and Xiaodong Zhu. 2008. “Growth and Structural Transformation in China.” In China’s Great Economic Transformation edited by Loren Brandt and Thomas Rawski. Cambridge: Cambridge University Press.

[34] Brandt, Loren, Trevor Tombe, and Xiaodong Zhu. 2013. “Factor Market Distortions across Time, Space and Sectors in China.” Review of Economic Dynamics, 16(1): 39-58.

[35] Cheremukhin, Anton, Golosov Sergei, and Tsyvinski Aleh. 2015. “The Economy of People’s Republic of China from 1953.” CEPR Discussion Paper No. DP10764.

[36] Dekle, Robert and Guillaume Vandenbroucke. 2010. “Whither Chinese Growth? A Sectoral Growth Accounting Approach.” Review of Development Economics, 14(s1): 487-498.

[37] ——. 2012. “A Quantitative Analysis of China’s Structural Transformation.” Journal of Economic Dynamics and Control, 36:119-135.

[38] Eichengreen, B., Park, D., and Shin, K. 2012. “When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China.” Asian Economic Papers, 11: 42-87.

[39] ——. 2014. “Growth Slowdowns Redux.” Japan and the World Economy, 32: 65-84.

[40] Holz, Carsten. 2006. Measuring Chinese Productivity Growth, 1952-2005. Manuscript, Hong Kong University of Science and Technology working paper.

[41] ——. 2013a. “Chinese Statistics: Classification Systems and Data Sources.” Eurasian Geography and Economics, 54(5): 532-571.

[42] ——. 2013b. The Quality of China’s GDP Statistics. Stanford University, SCID Working Paper 487.

[43] Perkins, Dwight, and Thomas G. Rawski. 2008. “Forecasting China’s Growth to 2025.” In China’s Great Economic Transfromation edited by Loren Brandt and Thomas G. Rawski. New York: Cambridge University Press.

[44] Ren, Ruoen. 1995. China’s Economic Performance in International Perspective. Manuscript. Paris: OECD Development Centre.

[45] Song, Zheng Michael, Kjetil Storesletten, and Fabrizio Zilibotti. 2009. “Growing Like China.” The American Economic Review, 101 (1): 196-233.

[46] Wang,Yan, and Yudong Yao. 2001. “Sources of China’s Economic Growth 1952-1999: Incorporating Human Capital Accumulation.” World Bank Policy Research Working Paper 2650.

[47] Young, Alwyn. 2003. “From Gold to Base Metals: Productivity Growth in the People’s Republic of China during the Reform Era.” Journal of Political Economy, 1120-1161.

[48] Zheng, Jinghai, Bigsten, Arne, and Angang Hu. 2006. “Can China’s Growth be Sustained? A Productivity Perspective.” Working Papers in Economics 236, Goteborg University, Department of Economics.

China Economist (中文刊名:《中國經濟學人》)是由中國社會科學院主管、中國社會科學院工業經濟研究所主辦的面向全球發行的中英文學術期刊。China Economist創刊于2006年3月,始終致力于向全球傳遞中國經濟學與管理學最前沿研究進展,搭建中外學者相互交流的學術平台和研究陣地,向全世界宣傳能夠代表中國人民根本利益訴求的研究成果,促進國外讀者更好地了解中國,不斷增強我國的國際影響力和國際話語權。《中國經濟學人》先後被EconLit、EBSCO、ProQuest、SCOPUS等全球主流、權威數據庫及索引系統收錄,入選中國社會科學院中國人文社會科學期刊(AMI),是“代表我國人文社會科學英文刊最高水平”的期刊。

在線投稿系統:http://ceji.cbpt.cnki.net

官方網站:http://www.chinaeconomist.com/