(台灣中央大學中國文學系教授)—王力堅

摘 要:錢塘才媛沈善寶是清道鹹年間女性文壇的領袖之一。沈善寶一生交遊廣泛,不僅廣交各地才媛,還結識了不少男性文人,其中也就包括了與山東壽光安邱李氏結交的情緣。沈善寶與山東壽光安邱李氏交往的影響固然也體現在物質生活方面,但對其文學創作生涯的影響顯然是更爲重要的。沈善寶與山東壽光安邱李氏的情緣,對她的一生具有頗爲重要的意義與作用,不僅使她能得以順利克服其人生道路上的坎坷與險阻,還成爲她在文學創作上走向成功的極大支持與助力。

關鍵詞:錢塘才媛;沈善寶;壽光;安邱;李氏

一、引 言

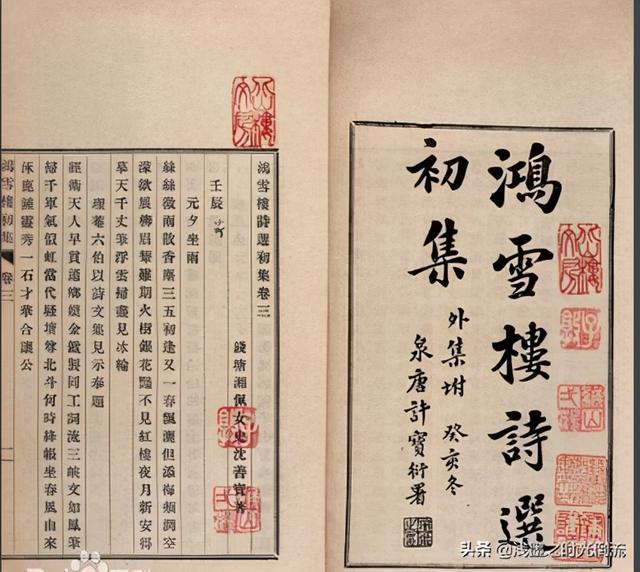

沈善寶,字湘佩,號西湖散人,籍貫浙江錢塘,生于嘉慶十三年(1808),卒于同治元年(1862)。嘉慶二十一年(1816)沈善寶九歲時全家隨父沈學琳(1783-1819)離錢塘赴江西義甯(今修水)。嘉慶二十四年(1819),沈父猝然逝世于江西義甯州判任所,是年沈善寶十二歲。道光三年(1823),奉母返杭。道光十七年(1837),北上入京,次年,歸安徽來安武淩雲(?-1862)。寓京十七年後,于鹹豐四年(1854)隨夫赴晉。同治元年(1862),隨夫自晉朔平府告歸返京就養,同年六月十一日辭世,享年五十五歲。沈氏幼秉家學,工于詩詞,著述甚豐,有《鴻雪樓詩選初集》、《鴻雪樓詞》及《名媛詩話》傳世。沈善寶一生遊走南北,廣結各方才媛,尤其是通過《名媛詩話》的編撰,奠定了她在清道鹹年間(1821-1860)女性文壇上的領袖地位。

作者簡介:王力堅(1955-),男,廣西博白人,新加坡國立大學博士,台灣中央大學中國文學系教授。

沈善寶早年失怙,長年四方奔兢,奉母養家,因此也形成其自主且自信的人生態度、早熟且開闊的思想胸襟、通脫且獨立的性格情懷、娴熟且持重的交際手段,從而致使沈善寶在一生中不僅廣交各地才媛,還結識了不少男性文人,其中也就包括了與山東壽光安邱李氏結交的情緣。這些交往,極大有助于沈善寶在其人生及文學道路上的發展,對其生活的改善、才學的增進,乃至社會聲望及文學地位的確立與肯定亦無疑有不可否認的幫助。

關于山東壽光安邱李氏,據壽光李氏十七世孫李博生創辦的網站“斟灌春秋”介紹,李氏上世祖母(上世祖名孟賢)攜三子于明初從原籍江西豐城北上遷徙山東,長子曰士居安邱、次子曰農居日照、三子曰民隨母居壽光。明清時期,安邱、日照、壽光各支系名賢輩出,活躍于當時的政壇與文壇並且産生較大的影響。[①]

由于種種因緣際會,錢塘才媛沈善寶在清道光年間,與山東壽光及安邱李氏結下了不解情緣;而這一情緣,對她的人生以及文學創作皆産生了深遠的影響。

二、謝庭問字師原父——與壽光李怡堂的情緣

道光八年(1828)夏,山東壽光人李怡堂(1757-1837)訪杭,初識“吐屬風雅,學問淹博”的沈善寶即收爲弟子,返裏後,又致函沈善寶收爲螟蛉女(義女)。除了李怡堂,沈善寶一生中前後還拜識過五個業師與兩個寄父[②],而李怡堂是沈善寶唯一的一位業師兼寄父,也正是沈善寶所結識的山東(壽光安邱)李氏家族的第一人。

李怡堂,名世治,亦作世溎,字堯農,號怡堂。乾隆庚子科舉人,授工部虞衡司員外郎,湖北德安府知府,揀發甘肅候補道,西甯兵備道。因父竹溪公(李鋐)嘉慶十八年(1813)致仕,遂告終養不出。李怡堂精工書法,更工于詩律,有《怡堂散草》、《怡堂六草》等行世。陳毓棡(?-1833)、李湘棻(1798-1866)、李湘茝、張問陶(1764-1814)等爲其《怡堂散草》、《怡堂六草》作評點,張問陶、陳毓棡、李湘茝還爲其《怡堂散草》作跋。

其時李怡堂雖已七十二高齡,卻仍然能“镫窗揚榷,午夜無倦容,每當惬意時掀髯一笑,雙眸炯然,豪邁之情溢于顔色”(陳毓棡《〈怡堂散草〉跋》);李怡堂對沈善寶甚爲賞識,在爲沈善寶《鴻雪樓詩稿》所作序中,便流露了其按耐不住的欣喜之意、關愛之情及贊賞之心。沈善寶對李怡堂也深懷敬仰之心與感佩之情。李怡堂離杭返裏時,沈善寶作詩《山左李怡堂觀察世治來杭過訪,即蒙收爲弟子,賦此志感,即以送別》二首,前首表達對李怡堂的景仰崇敬之情,後首則傾訴了依依惜別之意,並且在末二句提及李怡堂故裏“也園”,似不經意流露欲隨其師返裏求學的心願。或許正因如此,李怡堂返裏(山東壽光)後,又致函沈善寶收爲義女(螟蛉女)並召赴山東壽光。于是,道光八年(1828)冬,沈善寶“不辭客路千重遠,爲感師門一往情”(沈善寶《阻雨》),與長兄笛舟同行,途經吳江、鎮江、清河等地赴山東壽光。李怡堂也因此便成爲沈善寶唯一一位業師兼寄父者:“謝庭問字師原父,伏室傳經父即師。”(沈善寶《李觀察怡堂師以書見召,並命作螟蛉女,感激賦呈》)

寓居壽光時,沈善寶多有詩作,如道光九年(1829)三月初三上巳日,與李怡堂之女李倚香同遊也園,作《上巳與李倚香四姊同遊也園》,同日又作《題怡堂寄父村居雜詠》四首,而李怡堂《怡堂散草》卷一《村居題詞》之三十一又恰是爲“受業女弟子沈善寶湘佩”而作。

道光九年(1829)暮春時節,沈善寶由李怡堂陪同返杭。啓程前離情依依,作《題畫芍藥留別倚香四姊》、《留別也園》等詩留別,詩中顯示了對倚香與也園的眷戀不舍之情。回程途中,所作的《郯城寄倚香姊》亦有如此表現:“道旁垂柳碧毶毶,慣把離情绾再三。憶別也園才十日,雨絲風片已江南。”李怡堂與沈善寶沿途同遊山水、賦詩唱和。經揚州,沈善寶作《侍怡堂寄父遊平山堂》;回抵杭州,亦陪李怡堂到西湖、雲林寺(即靈隱寺)等景區遊玩,作《夏日侍怡堂寄父泛舟湖上》與《遊雲林寺瀑來亭和怡堂寄父作》等詩。

道光十七年(1837),李怡堂逝世,享年八十一歲,沈善寶作詩《恭挽李怡堂寄父》(八首)悼之。詩中訴說師徒之誼及父女之情、推崇李怡堂的文學成就,並通過內文注釋追溯李怡堂在仕途上的功勳政績,以及急流勇退不複東山再起的意願。同年還作《讀怡堂寄父詩集怆然有感》,該詩內文及詩末的自注,在傾訴哀悼情懷之際,更凸顯了李怡堂在文學創作方面對沈善寶的深刻影響。

三、高誼何殊泰岱雲——與安邱李湘棻李湘茝的情緣

沈善寶所結識的山東李氏家族的第二人,應是安邱分支的李湘棻。據《鴻雪樓詩選初集》卷二載錄顯示,沈善寶自道光八年起與李湘棻開始詩函往來唱和。按照《鴻雪樓詩選初集》卷二的排序,沈善寶與李湘棻交往最早的詩《山左李雲舫孝廉湘棻以〈說劍山房詩稿〉寄示奉題》(四首),緊跟在《山左李怡堂觀察世治來杭過訪,即蒙收爲弟子,賦此志感,即以送別》(二首)之後,沈善寶《李雲舫先生在清江見拙集題詩寄贈依韻奉答》(二首)也還排在《李觀察怡堂師以書見召,並命作螟蛉女,感激賦呈》之前。可見,沈善寶應該是與李湘棻未曾見面便先有詩函交往。二人的見面,當是在沈善寶應李怡堂之邀赴山東,途經江蘇清河之時。由上亦或可推測,沈善寶是由于李怡堂的關系而與李湘棻互通信函,赴壽光途中,在清河二人得以見面相識。在那裏,沈善寶還結識了李湘棻的堂兄弟李湘茝,以及李湘棻的母親李太夫人(?-1844)。

李湘棻,字蓮初,號雲舫,又號鹿樵,爲沈善寶義母李太夫人之子,早年失怙,受母教以成才,其早年身世遭遇及志趣與沈善寶頗爲相似。或許正因如此,沈善寶與李湘棻于道光八年開始詩函寄奉唱和並且互爲寄贈詩集。如該年李湘棻寄示其所著《說劍山房詩稿》,沈善寶爲之作詩《山左李雲舫湘棻以〈說劍山房詩稿〉寄示奉題》四首。李湘棻在清河得讀《鴻雪樓詩稿》並題詩寄贈,沈善寶依韻奉答二首《李雲舫先生在清江見拙集題詩寄贈依韻奉答》。沈善寶與李湘棻確實可謂情投意合且惺惺相惜,表現了密友間的遙望景仰,知己間的肝膽相照。從《鴻雪樓詩初集》詩作的排列看,沈善寶自是年起與李湘棻開始詩函往來唱和。沈善寶與李湘棻交往最早的詩《山左李雲舫孝廉湘棻以〈說劍山房詩稿〉寄示奉題》(四首),緊跟在《山左李怡堂觀察世治來杭過訪,即蒙收爲弟子,賦此志感,即以送別》(二首)之後,沈善寶的《李雲舫先生在清江見拙集題詩寄贈依韻奉答》(二首)也還排在《李觀察怡堂師以書見召,並命作螟蛉女,感激賦呈》之前。據此可推理,沈善寶應該是先與李湘棻詩函交往,後赴山東壽光途經清河才與李太夫人相識並獲收爲義女。可見,李太夫人是由于李湘棻的關系才與沈善寶結緣。而獲李太夫人撫之爲女。沈善寶與李湘棻關系更爲密切,二人互敬互重,感情頗爲深摯。

漕運總督李湘棻石像

從《清實錄》與《清史稿》看,李湘棻的仕途可謂大起大落:嘉慶二十三年(1818)戊寅科副榜,道光五年(1825)乙酉科舉人,道光十二年(1832)壬辰科進士,後相繼改翰林院庶吉士,散館二等,改戶部陝西司主事,升廣東司員外郎;道光二十一年(1841),英軍入侵,將軍宗室奕山(1790-1878)奏請,隨營赴廣東剿辦,派充行營翼長,總理七省軍務,軍功獎戴孔雀翎;即選湖北鄖陽知府,道光二十三年(1843),改選甯國府知府;凱旋赴都,擢授太常寺少卿,會同江南河道總督麟慶(1792-1846)、辦理江北淮揚等處防堵事務;署理漕運總督,旋實授兵部侍郎兼都察院右副都禦提督,海防軍務漕運總督,幫同欽差大臣太子少保鎮守廣東將軍宗室耆英(1790-1858),辦理江南通省善後事宜;並于是年九月以三品頂戴,實授漕運總督。道光二十四年(1844)三月丁憂離職,之後被投閑置散,直至鹹豐三年(1853)春方獲以“五品銜前任漕運總督”之稱起用幫辦地方團練;鹹豐四年(1854)三月一度擢授二品銜,然四月因防禦太平軍不力,又懲以降爲三品頂戴,旋即更被革去頂戴,于五月發往軍台效力贖罪;鹹豐五年(1855),賞六品頂戴,遣赴山東日照試開銀礦;鹹豐九年(1859),複賞四品頂戴,協同僧格林沁往山東各海口查辦商貿稅務。

沈善寶關涉李湘棻的數首詩作中,亦大略顯示了李湘棻的宦海沉浮的軌迹,並從中可進一步考察沈善寶與李湘棻的互動關系:

沈善寶入京後,或因寄母李太夫人的關系,仍與李湘棻保持著密切聯系,二人之間不乏寄奉唱和之作。如道光十七年十一月,李湘棻隨戶部左侍郎文慶赴河北灤河,沈善寶作《送雲舫十兄出使灤河》二首,詩中既流露了自己千裏來京托依李府的感恩情懷,亦表述出與李湘棻情同兄妹的密切關系,還將二人的關系重心落實爲文學創作共同志趣。

《送雲舫十兄從軍東粵即用松亭三兄原韻》作于道光二十一年(1841),鴉片戰爭爆發于前一年,是年一月,清廷對英宣戰,李湘棻隨奕山赴廣東剿辦軍務。這是李湘棻仕途崛起的重要階段,該詩句句緊扣時局形勢,末二句(並進一步借助自注)推顯了李湘棻因應時局而作《平夷二十策》,由此可見沈善寶對時局的關注以及對李湘棻文才武略兼備的了解。次年十二月,李湘棻即以署漕運總督兼暫署徐州總兵,宣宗還有“將伊(李湘棻)量才改武之意,又因漕督一時簡署乏人,是以未發耳”(王先謙《東華續錄》道光四十八)。

《寄雲舫十兄》作于道光二十六年(1846)。如前所述,道光二十四年(1844)三月李湘棻因母逝丁憂離職,之後好幾年被投閑置散,爲家事及宦途皆失意的低潮時期。該詩其一著重于以歸隱適性安貧守節來開解李湘棻,並暗示其終究會有東山再起之時;其二除了末二句以“終見恩綸”來鼓舞鬥志,其余篇幅皆圍繞著親情做文章:從別離思親、自己的喪子哀傷到與李湘棻妻曹雲錦夫人的深厚情誼,在在彰顯了沈善寶與李湘棻及其家人的密切關系。

鹹豐四年(1854)沈善寶在《和松亭三兄贈別原韻》詩末注曰:“時聞雲舫十兄被議,爲之扼腕。”由王先謙《東華續錄》(鹹豐三十三至三十七)陳述可知,是年李湘棻“以革任大員猶單銜奏事並未有與賊接戰,迫不可緩之勢,殊屬妄爲”,因此“著降爲三品頂戴”;又只因“具折謝恩”,便被認爲是“負氣狂妄”,再“著革去頂帶”;接著,更由于被袁甲三(1806-1863)奏“統帶兵勇駐紮郝家集”時延誤戰機,宣宗大怒,“著即發往軍台效力贖罪”,即使李湘棻“呈訴冤抑”,也被視爲是“自爲掩飾,居心尤屬巧詐”,被令“迅即起解,毋許逗留”;甚至下達“著准其(李湘棻)留營差遣,如不得力,即行正法”的旨令。至此,李湘棻可真謂陷入其政治生涯最低谷。沈善寶在給友人的唱和詩中爲李湘棻的厄運“扼腕”,寥寥數語,流露出深切關懷之意。

李湘茝,字春畹,生卒年不詳。根據李氏後人提供的資料稱,李湘茝父李于星與李湘棻父李于京同屬安邱支系第十五世,故李湘茝與李湘棻爲堂兄弟(第十六世)。因此,也就與壽光支系第十一世的李怡堂有密切的宗親關系。李湘茝與李湘棻二人皆曾爲李怡堂的《怡堂六草》與《怡堂散草》作評點,李湘茝還爲《怡堂散草》作跋,李湘棻則爲《怡堂散草》校訂。

書信往來

根據相關史料記載:道光五年二月,李湘茝以京察一等圈出,交軍機處記名以道府用;道光六年,爲江南河道道員。從李湘茝爲《怡堂散草》所作跋中可知,道光八年(戊子),李湘茝正任職河庫道于袁江(即清河),李怡堂是年春赴杭州途中,先到此地(夏日抵杭)與李湘茝久別重逢,後者爲其《怡堂散草》作跋。同年冬,沈善寶受寄父李怡堂之邀,與長兄笛舟同行,取道吳江、鎮江、袁江等地赴山東壽光。途經袁江時結識了李湘茝(應與李湘棻同時——見上文),二人互動頗頻密,沈善寶相繼作《清河呈春畹李觀察湘茝》、《和春畹觀察見贈原韻》、《再和春畹觀察原韻即以告別》數詩以呈贈。“觀察”,即爲對道員的尊稱,河庫道亦屬道員之列。沈善寶應該是由于李怡堂的關系才結識了李湘茝。二人初識,沈善寶即作上述詩篇反映其景仰賢才、渴望有所作爲的心境。二人日後亦多有唱和、寄奉之作。如道光十一年(1831),沈善寶在杭州賦詩《寄春畹觀察清江》寄呈李湘茝。道光十二年(1832)秋仲,沈善寶攜弟琴舫赴袁江售賣書畫以助母持家,從袁江返杭時,作《袁江返棹呈春畹觀察》雲:“安得乘槎到鬥牛,離懷渺渺水悠悠。西風吹吟雙蓬鬓。負米無多又放舟。”內容固然是描寫其袁江之行收獲不佳,心情怅惘,但從詩題看,可見其袁江之行亦應該得到任職于此的李湘茝的幫助。

道光十七年(1837)九月,兵部尚書朱士彥(1771-1848)查勘浙江海塘,遂赴南河驗料垛工程,盤查倉庫,以李湘茝在任河庫道多年,所具呈道光八年(1828)以後至十六年(1836)收支冊卷,庫存實數,與冊不符,前後矛盾,著即行革職,留于河工聽候傳質。道光十五年(1835),林則徐(1785-1850)奏稱李湘茝“明練樸誠、辦事細致”;道光十六年,陶澍(1778-1839)則奏稱李“心地明白、謹饬安詳”;因此,道光十七年(1837)李湘茝案發後,牽連到陶澍(時任兩江總督)與林則徐(時任湖廣總督),致使宣宗大怒,不僅將李湘茝“革職示懲”,還將陶、林二人“交部議處”(王先謙《東華續錄》道光三十六)。可見此案在當時影響甚大,對李湘茝打擊也應該是甚大,此後,有關史料中再也沒有李湘茝的記錄。或許正因如此,沈善寶道光十七年(1837)北行入京後,仍與李湘棻保持聯系並有詩作唱和(或許也由于其寄母李太夫人的關系——見下文),但與李湘茝卻不再有任何往來。

四、寄生欣有托——與李太夫人及其他家人的情緣

如前說述,沈善寶雖然早年失怙,但在青少年時期卻先後有三位寄父、五位業師,似乎並不十分缺乏男性長輩的庇護;然而,終其一生,似乎只有一位寄母(義母)。沈善寶的寄母即李湘棻之母,山東高密人氏,母家姓史,歸于山東安邱李于京,故《名媛詩話》卷七除了首次出現稱爲“高密史太夫人”外,其余皆稱之爲“李太夫人”。

在《名媛詩話》卷七,沈善寶對李太夫人極爲推崇,敘述李太夫人如何素日治家整肅,使李湘棻無後顧之憂。並時時訓誡李湘棻盡力王事、戮力王朝。此外,沈善寶在《名媛詩話》中還介紹及評述她跟李太夫人的結識的經過、李太夫人對她的恩情以及在詩學方面對她的影響。沈善寶只敘說道光八年(1828)始識李太夫人于袁江,在什麽情況下結識《名媛詩話》並無詳細記載。然而據《鴻雪樓詩選初集》卷二載錄顯示,沈善寶自這年起與李太夫人三子李湘棻開始詩函往來唱和。按照《鴻雪樓詩選初集》卷二的排序,沈善寶與李湘棻交往最早的詩《山左李雲舫孝廉湘棻以〈說劍山房詩稿〉寄示奉題》(四首),緊跟在《山左李怡堂觀察世治來杭過訪,即蒙收爲弟子,賦此志感,即以送別》(二首)之後,沈善寶《李雲舫先生在清江見拙集題詩寄贈依韻奉答》(二首)也還排在《李觀察怡堂師以書見召,並命作螟蛉女,感激賦呈》之前。據此可推理,沈善寶應該是先與李湘棻詩函交往,後赴山東壽光途經清河才與李太夫人相識並獲收爲義女。甚至可由此推測,李太夫人是由于李湘棻的關系才與沈善寶結緣。

無論是何緣故結緣,李太夫人對沈善寶確實是關愛備至。道光十二年(1832)沈母逝世後五年,即道光十七年(1837)冬,李太夫人將沈善寶“召至京寓”,並于翌年“擇配遣嫁”與道光十五年(1835)進士武淩雲爲繼室。于歸後還時常“促之歸省,蓋數日不相見,即思之不能釋”(俱見《名媛詩話》卷七),感情之深厚不言而喻。道光二十二年(1842)春,李太夫人率眷返裏,沈善寶黯然相送。李太夫人此番率眷返裏,或許跟當時英軍犯襲長江,李湘棻臨危受命有關:是年六月,李湘棻以新選安徽甯國府知府、署太常寺少卿,受命馳赴清江浦,會同江南河道總督麟慶辦理江北防堵事務;《名媛詩話》卷七載稱,道光二十二年十二月,李湘棻授署漕運總督,李太夫人寄書與沈善寶言此事,既表達了對浩蕩皇恩感銘肺腑,更透見冷靜生懼揣揣不安。沈善寶固然由此在國家意識的層面,高度表彰了李太夫人“高懷卓識,非流輩所及”,並體現出來李太夫人與沈善寶之間心靈相契的知己情緣。

回裏之後,李太夫人作《別後見懷寄示》四章與沈善寶雲。這組詩既頗爲詳盡地追述了李太夫人與沈善寶結緣及日後發展的經過,還抒發了對沈善寶的思念與關懷之情,令沈善寶深感“四詩文情兼至,令人不能竟讀,寸草春晖,益深孺慕。”(《名媛詩話》卷七)無論是引詩的敘述內容還是沈善寶的讀後感,都顯而易見交織著沈善寶與李太夫人雖無血緣卻亦同樣如血濃于水的母女之情。還值得注意的一點是,從《名媛詩話》的指導思想與敘述結構上看,這四首詩當是作爲體現其“深得六朝神韻,感時敘事皆從性靈中來”(《名媛詩話》卷七)的性靈詩學觀的例子而入選的。沈善寶以“文情兼至”概括四詩,即是凸顯性靈詩學以性情爲根本的精神,由此亦可見沈善寶在《名媛詩話》所體現的性靈詩學觀[③],應在一定程度上也受到其寄母李太夫人的影響。

《名媛詩話》還在不同地方隨機指涉李太夫人,如卷七追憶道光十八年(1838)春,隨李太夫人往谒當朝尚書文慶母費莫門富察太夫人,獲富察太夫人拂拭獎許,“此後顧複優厚,寶亦依戀若老親焉”。富察太夫人逝世後,“寶擬作挽詞未就,讀李太夫人所做五律二首,覺情真語摯,包括生平,遂不敢落筆矣”如果說李太夫人引領沈善寶拜識富察太夫人,爲其日後在京交遊開拓途徑,那麽,李太夫人爲富察太夫人所作挽詩使沈善寶“遂不敢落筆”進一步顯示了其詩學功底,並以“情真語摯”的評價凸顯其以性情爲根本的性靈詩學觀。

雖然沈善寶在道光八年(1828)就結識李太夫人,但二人之間的文學交往當是在沈善寶入京之後。除了《名媛詩話》所引二人的詩作唱和(見上文)外,《鴻雪樓詩初集》卷五之後亦多有載錄,頗爲詳盡地敘述了李太夫人與沈善寶的密切關系。如道光十七年(1837)冬沈善寶甫抵京,獲安排入住李府,因作《入都即蒙李寄母史太宜人掃舍相贈感激賦此》。道光二十二年(1842),李太夫人回裏,沈善寶作《送李寄母史太恭人回安邱》二首,既表達了依依不舍之情,更回顧了與李太夫人朝夕相處心心相印的親密情景。日後致李太夫人的《答李寄母作》、《日來風雪交作感成寄李寄母》亦抒發了濃濃的思親愁情。道光二十七年(1847)在四十歲生日所作詩內注文,仍懷念“余自入都每遇初度皆承李寄母設筵招飲”(《四十初度口占》其四)。

《鴻雪樓詩初集》卷九所收錄的一組詩共二十三首,記載了道光二十三年(1843)秋,沈善寶與好友許雲林相約同行赴津門探訪李太夫人一家的經過。

據《清實錄》“宣宗成皇帝實錄(六)/卷三百九十七”載,該年九月,李湘棻由署漕運總督以三品頂帶實授爲漕運總督。漕運總督的職責便是管理漕糧的征收、上繳與監押運輸,並兼巡撫淮(淮安)、揚(揚州)、鳳(鳳陽)、廬(廬州)等處。沈善寶在《台莊不寐漫成》稱:“阿兄開府鎮淮甸,飛刍挽粟供天倉。”表明李湘棻此時正忙于漕運總督的職任,因此沈善寶天津之行沒有任何作與李湘棻的詩,其詩所指涉的對象,主要就是李太夫人,有赴津途中表述對李太夫人的思念及企盼早日重逢的心情,有通過題畫的形式,抒發與李太夫人重逢的喜悅,亦有臨別流露依依難舍之情,返京途中所作的《楊村旅次》詩,則再次陷于離情別緒的萬般惆怅。

除了李太夫人,沈善寶赴津省親的詩作還指涉了其它李氏家人,如曹雲錦與李小舫。曹雲錦爲李湘棻室,沈善寶在《名媛詩話》卷九介紹曹雲錦“亦解文翰,且甚賢孝”,在《舟中雜記》其三則注曰:“雲錦嫂喜玩山水”。沈善寶與之關系甚爲密切,道光二十六年(1846)在《寄雲舫十兄》中爲“千裏懷人勞夢寐”作注雲:“余常夢與嫂氏曹雲錦夫人晤語,次日即得至書。”道光二十七年(1847),亦作《雲錦十嫂以手織絲綢見寄贈此以謝》表達了同樣的深情厚誼。在赴津省親時,沈善寶則作《題曹雲錦十嫂小照》三首,第一首爲遵囑題之而似作戲語,第二首贊揚曹氏奉母相夫的賢孝美德,第三首便是表達沈善寶與曹雲錦二人久別重逢後更顯情投意合。

赴津省親詩中有一首《題李小舫侄玩馬圖》:“公子翩翩氣似虹,龍媒出廐馬嘶風。如何神駁千金骨,都在英雄一顧中。”詩題中的“李小舫侄”,即李湘棻長子李麟遇(字仁卿,號小舫),《清實錄》有載,李麟遇曾在僧格林沁等率領下追剿撚軍且屢立戰功,沈善寶詩的描繪委實頗有史書所載李麟遇的英雄神韻。

無獨有偶,沈善寶在《名媛詩話》卷九介紹李湘棻長女李琬遇時,亦引其詩《贈小雲弟姬人相夢蘭感成二絕》,此處的“小雲”便是李湘棻次子李駿遇(字義卿,號小雲,又號幼舫)[④]。《贈小雲弟姬人相夢蘭感成二絕》乃是李琬遇紀念李湘棻妾月涵女史而作。沈善寶《名媛詩話》卷九載其事,而且是將此事置于指涉李湘棻家庭衆成員互動關系的整體情境中展現:這一段記述從介紹李湘棻長女李琬遇帶入,顯然將後者“幼而敏慧,性躭吟詠,雖不甚講求格律,而往往出口成章,自然秀逸”的傑出才藝,歸功于“秉祖慈之教育”,由此反映了李氏祖孫三代家學承傳的現象;同時,還以“(李琬遇)常問字于余,聞余詩話將成,寄詩二章至”的記述,進一步將李氏家庭跟沈善寶的關系作了更爲緊密的聯結。

李琬遇詩序所反映的則是李氏家庭成員之間的情感關系:李琬遇于乙巳(即道光二十五年)歸甯時,李湘棻賜以其妾月涵女史所遺手制桃花粉,琬遇轉贈弟媳並題二絕句,二絕重點固然在對月涵女史昔日風采的追憶,其間亦不難看出作者的惆怅傷感之情。也正在道光二十五年(1845),沈善寶作《挽王月涵女史》二絕,緬懷月涵女史與李家上下諸成員深摯纏綿的情感互動關系。通過這兩首挽王月涵女史的絕句,也可見沈善寶對李氏家庭成員的深厚感情。

沈善寶赴津省親後次年,即道光二十四年(1844),寄母李太夫人與世長辭。但令人困惑的是,沈善寶在其著作——包括《名媛詩話》與《鴻雪樓詩初集》,沒有任何有關其寄母李太夫人逝世的紀念文字。而《名媛詩話》卷十卻只是通過閨友蔡冷香于道光二十四(1844)年四月所作《讀〈鴻雪樓詩集〉畫紅綠梅扇題詩》的內注,透露了李太夫人去世的消息:“余失恃,聞君因寄母李太夫人棄養,爲服期喪人以爲難。”《鴻雪樓詩初集》卷十收錄沈善寶道光二十四年(1844)與二十五年(1845)的作品,道光二十四年的作品中便有對蔡冷香上述贈詩的和作二律,和詩中亦無對李太夫人棄養有任何表示;而且此二律正好是排在《挽陳仙九女史敦蕙》之後,是年冬則作《挽包孟儀夫人》詩,次年亦有《挽王月涵女史》二絕以及悼念伯母鮑太夫人所作之《感成》;對女友、伯母及義兄妾之死尚且致詩哀挽,爲何對對自己恩重如山且感情深摯的寄母李太夫人卻不置一詞?委實令人費解!

五、結 語

從上文討論可知,錢塘才媛沈善寶與山東壽光安邱李氏的情緣,主要集中體現在與李怡堂、李湘茝、李湘棻及其母親李太夫人的交往。沈善寶與他們結識于其生活前期,這正是她人生坎坷、文學創作亦尚未有所建樹之際,李氏諸人在這兩方面都給予她頗爲有力且有利的幫助與支持,李怡堂固然是寄父兼業師,李太夫人事實上也起到了亦母亦師的雙重作用。前者于道光八年(1828)邀沈善寶赴壽光,後者于道光十七年(1837)接沈善寶入京,都對沈善寶的人生産生了使重大的影響。

沈善寶與山東壽光安邱李氏交往的影響固然也體現在物質生活方面,但對其文學創作生涯的影響顯然是更爲重要的。李怡堂、李湘茝、李湘棻在這方面的表現自不待言,即便是李太夫人,自道光十二年(1832)沈母逝世後,她就基本上就成爲了沈善寶實際上的母親——從接進北京同住到擇偶婚配,乃至平日無微不至的關懷與照顧;同時,李太夫人對沈善寶文學創作道路的影響也不容忽視——從性靈詩學思想的灌輸到日常的詩詞唱和奉答。當然,沈善寶其它李氏家族成員如李倚香、李琬遇、曹雲錦、王月涵、李小舫、李小雲等的交往或許較爲疏淺、短暫,但也從更爲廣泛的範圍體現了沈善寶與山東壽光安邱李氏情緣的意義及重要性。總而言之,沈善寶與山東壽光安邱李氏的情緣,對她的一生具有頗爲重要的意義與作用,不僅使她能得以順利克服其人生道路上的坎坷與險阻,還成爲她在文學創作上走向成功的極大支持與助力。