文| 張峰

10月9日,諾貝爾化學獎剛剛公布,深圳一個495人的媽媽群裏,立刻有人轉進來一篇關于新一屆諾獎得主約翰·B·古迪納夫(John B. Goodenough)的介紹。

轉發語是“又一個讀寫障礙的奇才”。

媽媽們點開文章,跳過因锂電池研究獲獎的諸多術語,搜尋著這位被稱爲“足夠好爺爺”的97歲老人的點滴細節。文章說古迪納夫有嚴重的閱讀障礙,一開始的學習並不順利,“他無法在教室裏讀書”。

古迪納夫也是一名“dyslexia(讀寫障礙)”,群裏熱鬧起來,這消息裏裹著新的安慰和信心。

群裏的每個人,家裏都有一個讀寫障礙的孩子。身爲dyslexia的母親,這是一個事實,無從選擇。

“中彩票了”

曉潔覺得自己“中彩票了”。

夫妻倆名校畢業,鄭曉潔連生兩個“帶把兒的”,一家四口其樂融融。鄭曉潔甚至已經規劃好未來送兩個兒子出國念書,一定要享受比自己更好的教育。

迫不及待開始學齡前的殘酷教育,鄭曉潔發現了問題。大兒子連學幼兒園大班最簡單的內容,都比別的孩子慢半拍。別說寫字,連讀故事書都不行。

就像電腦丟失了光標,讀寫障礙的孩子常常找不到文章讀到了哪裏。如果不是用手指著或者用尺子一行行比著看,文字就像無序跳動的蝌蚪,抓著了這個,卻丟了那個。

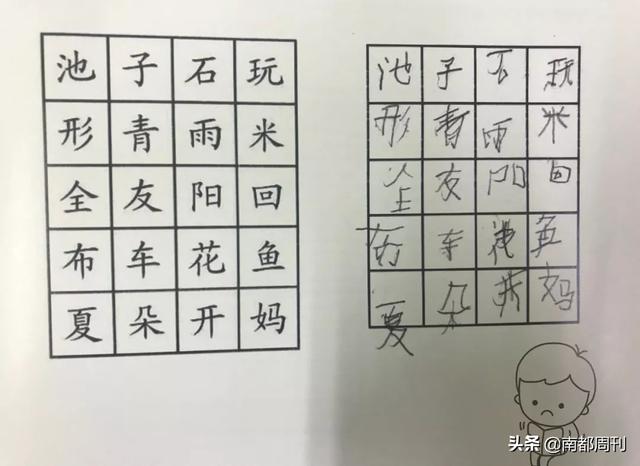

讀寫障礙孩子在書寫方面往往存在問題,沒有筆鋒,看起來像畫畫。

眼看著成績全面落後,她像無頭蒼蠅一樣,斥責兒子“故意搞事、偷懶”。她咆哮,動手,希望孩子快一點,努力一點,可得到的回應是無休止的哭聲。

回想起來,鄭曉潔當時沒問過孩子爲什麽學不會,她覺得他說不出來。與口頭表達很溜的搞怪老二相比,老大沉默很多。

她帶著大兒子去兒童醫院做青少年發育的檢測,當時兒子七歲,檢測結果:五歲零九個月。

她又去網上查資料,再找機構檢測,鄭曉潔得知,兒子並不是調皮懶惰,而是學習困難。“dyslexia”,也就是讀寫障礙,是一種特定的學習障礙,難以准確或流利的識別文字,拼寫和解碼能力也較差。

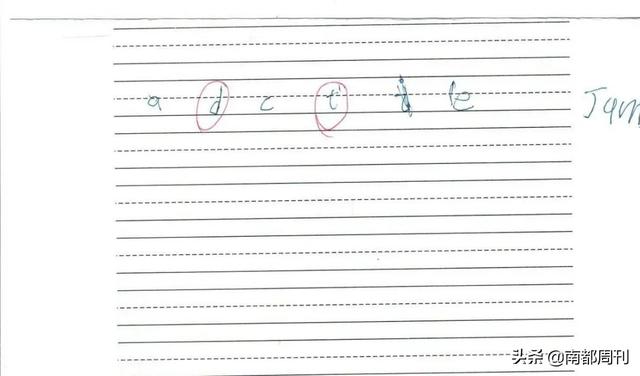

讀寫障礙在同一階段分很多不同類型。有的表現爲閱讀困難,有的則是寫字偏旁顛倒,歪歪扭扭,有的拼音“b”、“p”不分,還有的數學簡單的加減法總是算錯。這些,鄭曉潔的兒子全中,是嚴重的那種。

就像在百度上不斷搜尋和自己症狀相符的癔症病人一樣,得到確診時,鄭曉潔摟著孩子,哭了,但心裏“突然覺得輕松了。”

曾經揣著巨大的焦慮和不解,走在崩潰的邊緣,得知結果後,鄭曉潔的心如同一個被打開的閥門,“膨”的一聲釋放了疑惑。

開啓漫長重建

得知自己的孩子是讀寫障礙後,短暫的輕松並不是結束,而是漫長的重建的開始。

即使是事後輕描淡寫的講述,井井有條的分析,也都藏著難以述說的艱難。

肖紅在讀寫障礙的媽媽群裏總是格外堅強。獨生子童童七個月時早産,五斤二兩,保溫箱住了51天。回家後原因不明地嗆奶,突然沒了呼吸。慌忙間家人把120打成了110,一家人坐著警車去了醫院。

“瘋狂到在路上扣他嘴巴,突然動了一下,有救。”肖紅整個人癱在警車裏。經過生死這一遭,肖紅對後面的壞消息,承受能力更強一些。

實際上,患有讀寫障礙的概率比中彩票高得多。

在美國,有8%-10%的人存在讀寫障礙問題。2004年,北京社科院調查發現,中國有10%的中小學生患有讀寫障礙,其中兩成級別嚴重。

十年後,數據增加了1%。截至2018年底,按比例估算,約有1500萬學生有讀寫障礙,程度不同,焦慮相似。這背後是1500萬個家庭。

肖紅的童童,闖過生死關後,又成爲這1500萬分之一。

現實擺在那裏,童童花70%時間在學校,但考試從0分到十幾分、二十幾分,卷子都沒法批改。老師覺得他是差生,同學覺得他是差生,童童沒有體驗過成功。

被打擊的校園時間之外,剩下的時間也被壓力填滿。焦慮的肖紅把焦慮傳遞給孩子,不時炸開情感的破洞。

一次沖涼,三年級的童童在廁所裏崩潰大哭。他哭著說自己努力了好久,但是爲什麽還是這樣的結果?肖紅靠在廁所門外,聽孩子哭,自己也哭,淋浴頭的水聲嘩啦啦響著。

肖紅開始認真研究台灣和香港的讀寫障礙書籍,對照孩子偷偷觀察。她發現,孩子最大的問題是心理。

經過專業咨詢她才知道,當時孩子字認得慢,沒辦法理解題目意思,答題連蒙帶猜,加上寫得慢,連那些猜的話都寫不完,而國外都有老師幫著有讀寫障礙的兒童讀題,而自己的輔導也完全跳過了這些最基礎的內容。

但是作業越來越多,童童越來越低落。肖紅覺得必須慢下來,她從一個沉迷于望子成龍的母親,變成一個自學的醫生。

五年級時,肖紅爲童童辦理了休學手續。脫離現有環境,慢下來,她希望重建孩子的信心。

童童一直很瘦弱,身體的不協調導致寫漢字的時候很吃力,肖紅寄希望于戶外鍛煉和以基本的識字練習爲基礎的教育機構,可以重塑孩子的自信心。最重要的是,這裏沒有硬性考核,教育跟著孩子走,而不是孩子追著教育跑。

辦休學那天是周一,童童正好在上課。來之前肖紅電話搞定了雙方的父母,至于丈夫,肖紅更接近于“通知”。

站在老師的辦公室外,肖紅猶豫了一下,但仍在門口向班主任遞交了材料,理由是“孩子心理和情緒低落”。因爲提前申請過,整個過程短暫而順利。

下課鈴響起,肖紅像個打了勝仗的戰士,帶著童童走出了學校。

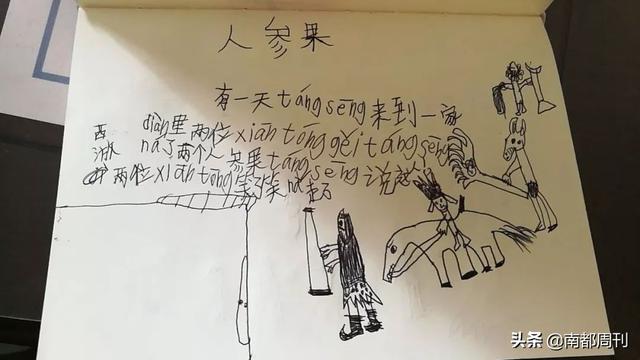

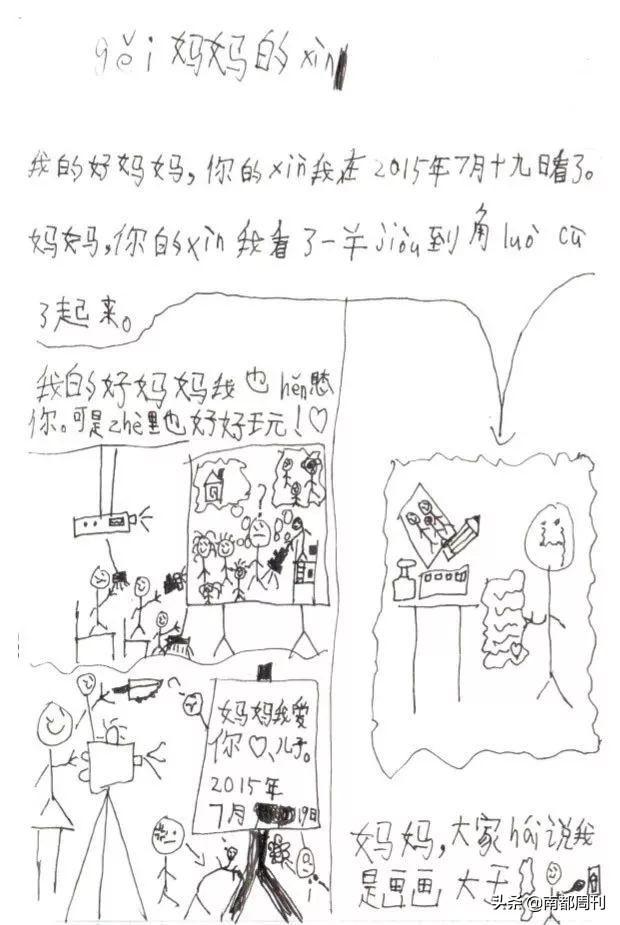

一位三年級讀寫障礙孩子的日記

沒有存在感的爸爸

生爲dyslexia,這是一個事實,不是一個選擇,甚至你面對的不是可以治愈的傷口和病症,而是一種永久的既定的存在,這種存在並不能撕開社會規則的口子。同樣,身爲dyslexia的母親,也不是一個選擇。

在深圳衛甯讀寫障礙中心,梁月儀老師每天都會接到來自全國各地的家長咨詢。這是大陸第一家提供讀寫障礙志願服務的公益機構。她見到太多確定後舒一口氣的家長,也見到一些“不相信”。

周其祥一年前就帶著兒子進行過讀寫障礙的測試,還和妻子參加了好幾個月的課程。直到今年八月,梁月儀才知道,周爸爸帶著兒子專門去香港見教育大學的專家,得到的回複是“智力沒問題,就是讀寫障礙。”

聽專家朋友描述周爸爸當時恍然大悟的樣子,梁月儀心裏想的是“這一家人這一年都在學什麽?”

兒子實在太像“調皮”、“偷懶”的差生了,周其祥覺得。

二年級讀寫障礙孩子的塗鴉

在來衛甯讀寫障礙中心做測試的家長中,周其祥是個特例,大部分受訪者都是媽媽,獨自帶著孩子。

媽媽們更願意給出一種外交辭令式的答案:“他爸爸太忙,不太管這事兒。”

當媽媽們經過一輪心理崩潰,把測試結果帶回家的時候,往往出現兩種情況:覺得不靠譜,沒必要,或者是新一輪的爭吵。尤其是當媽媽們做出給孩子休學的決定時,這種對抗達到了頂峰。丈夫,丈夫的父母,自己的父母都加入進來反對這種“輸在起跑線甚至倒退”的行爲。

後果顯而易見,有的學校不會因休學保留學籍,折騰一年之後,孩子去哪兒上學?讓孩子努努力,盡量跟上學校節奏不就行了?未知的代價實在太大。

肖紅形容自己就像身處“孤島”,丈夫令人吃驚的“傳統”和“不知變通”:讀書就要跟著學校的教育,這麽多年下來,能有錯?

有次肖紅給孩子買書,丈夫在一旁說“之前買的書他都不看,你要承認你的孩子就是很平庸。”肖紅像刺猬一樣炸毛了。“什麽叫平庸?平庸和平凡差好遠,考試不及格就是平庸嗎?”

肖紅學著丈夫當時的表情,覺得他並沒有接受孩子,也沒有給孩子足夠的愛和包容。

在媽媽們的互助群裏,“丈夫”們存在感很低,媽媽們調侃不要給孩子的教育添亂就是最大的支持。

沖突往往以媽媽們的勝利告終,在家庭感情中,天平永遠無條件地倒向孩子。

陪伴、練習和未來

在互聯網發達的時代,卻幾乎找不到讀寫障礙患者發出的聲音。這些孩子的大部分,成爲班級裏“吊車尾”的代表,在勉強完成義務教育後,早早地被排除在主流世界外。

大部分的名人案例,來自港台和國外,達芬奇、愛因斯坦、丘吉爾、喬布斯……那些享有盛譽的名人們。

童童有時候會上網搜“什麽是讀寫障礙”,肖紅不逃避,就給他解釋:童童智力很棒,就是大腦左半球結構有些和別人不一樣。她覺得這是一個必經的過程,必須要先面對問題,不僅是父母,還有孩子。

沒法和丈夫溝通,又不能讓父母擔心,朋友們只知道大概情況,幫不上什麽忙。壓力大的時候,肖紅就瘋狂的閱讀文獻資料。

讀寫障礙孩子個體差異性強,需要有針對性的方案,肖紅就在已有的上百種方法案例中對比總結,尋找適合童童的。只有在尋找中,她才覺得自己是前進的。

學習訓練還需要家長更多的陪伴和後續的反複練習。每次輔導兒子做作業,鄭曉潔都要做心理建設,她給孩子做時間計劃表,一個小時的作業量,結果完成的根本不到一半。

“逼一下自己好嗎?把作業做完就能睡了。”

然後就是失去控制的爭吵和責罵。

那些個晚上鄭曉潔總會失眠,好像自己“又做錯了”。本來是要提高孩子自信心的,最後還是做了壞事。

白天,鄭曉潔背著丈夫和家人去看心理醫生。醫生講,說到底她還是沒有接受這樣的情況,常常在和兩個孩子的比較中陷入怪圈。

“不甘心,憑什麽是我家孩子?”

鄭曉潔不敢帶孩子休學一年再重讀。在情緒接近崩潰的時候,她讓孩子休息了三個月,轉學到一所普通小學留級一年。

休學或留級成了大部分讀寫障礙兒童的家長不得不做的選擇。

但是這個代價太大了,相當于比同齡人少了兩年學,重新回來能融入嗎?兒子還要讀十幾年書,這就是一個無休止的漫長的折磨過程,看不到頭。

她想起兒子有一次看她專門下載的一部關于讀寫障礙的紀錄片,獨自看了好多遍。她走到孩子身邊,想和孩子聊些什麽,但又不知道怎麽開口。

鄭曉潔慢慢打破很久之前爲孩子規劃好的“精英之路”,想著他喜歡車,要不然就送他去做的士司機吧!不想和太多人打交道?或者去動物園做個飼養員,或者大廚?

“以後讓他上完高中就上技校吧?畢竟深圳上高中都很難了,開開心心的就好。”

黃金幹預期 vs 認知度極低

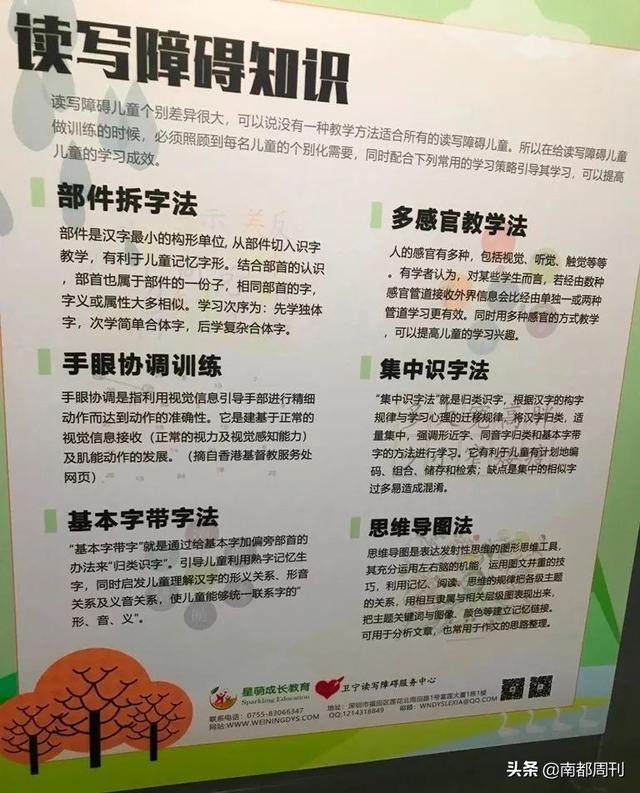

在衛甯讀寫障礙中心負責人王磊看來,鄭曉潔、肖紅、周其祥們的孩子是萬分幸運的,能在學齡階段早期發現問題並進行針對性訓練,這是讀寫障礙的“黃金幹預期”。經過訓練的孩子有很大可能可以減少讀寫障礙的影響,找到新的發展方向。

讀寫障礙的孩子在想象力、可視化能力、溝通能力等方面都有突出的表現,但是在義務教育階段,這些能力展現的可能性並不多。

一位讀寫障礙孩子寫給媽媽的信

北京師範大學心理學教授舒華認爲,這些孩子最困難的階段是小學,如果能幫助他們度過——他們上中學,特別是高中、大學之後,會找到自己的訣竅和策略來對付這個問題。那時,他們的特長,繪畫或是口才,便可以發揮作用了。

實際上還有太多的家長,根本沒聽說過讀寫障礙這個詞,錯過了最佳的矯治時間。

在中國,關于讀寫障礙的研究開始較晚,只有三十多年曆史,普及也存在不足,民衆認知度不足1%。

相關政策、法規缺失,權威評估和鑒定機構缺乏,導致漢語讀寫障礙的界定尚未有統一的診斷標准。

九年制義務教育的社會環境下,讀寫障礙未被重視,社會公益機構成爲幹預“主力”。集中在北上廣高校的研究雖有,但普及和矯治的力量十分薄弱。

王磊算了筆賬,辦一場社區講座,覆蓋人群最多100人,需要至少一個星期的籌備,要想觸達10000人,就需要100場講座,而中心一年四位全職老師,只能辦40-50場。而內地類似的機構不到5家。

王磊開始爲深圳小學教師培訓讀寫障礙知識,他發現,老教師最容易忽略讀寫障礙。

2016年,衛甯讀寫障礙中心在寶安一所學校試點培訓教師,爲疑似讀寫障礙孩子提供幫助。

沒過多久,校長換屆,新校長叫停了項目。理由很直接,“事情做大了,有讀寫障礙的孩子都送到我們學校怎麽辦?”

“你讓省教育廳把讀寫障礙納入考核,我們一定第一時間做。”校長爲王磊出了主意。

王磊理解學校的苦衷,開展相關合作的後續影響“不可估量”。缺乏政策支持,讀寫障礙在學校的普及全看校領導的態度。

深圳一所公立小學的語文老師楊娟曾經在衛甯做過志願者。她粗略統計發現,自己學校50人的班級容量裏,三位語文老師的班上有疑似讀寫障礙的學生。

她認爲基層教師最重要的就是包容,在和家長的充分溝通後,在有限範圍內進行教學調整。關注,不苛責其實是對孩子自信心最大的保護。但是現實情況是,基層教師缺乏專業性,機構的匮乏導致這些孩子沒有專業的訓練和輔導,教學調整只能延緩孩子“落後”的速度。

能夠看到的進步是,在一些地區,政府開始主導推動教育改革,讀寫障礙被納入官方視野。

2019年,江蘇省提出將在2020年基本普及有特殊教育需要學生的15年教育,特殊教育類包括學習障礙。這也是第一次地方政府明確把學習障礙的教育問題納入服務保障體系。

今年,王磊給深圳市教育局寫了份《支援我市讀寫障礙兒童的建議》的提案,裏面的一些建設性意見估計“比較有希望”。他相信,國家對讀寫障礙的關注會越來越高,“教育公平輻射的範圍也會越來越廣”。

讀寫障礙是一個發展性問題,從基礎認字到閱讀,再到更高級的寫作,步步是坎。初中更爲關鍵,三科變七科,孩子們會迎面撞上新的壓力。

今年九月,童童結束休學回到原來的小學。肖紅發現他上課開始記只有自己才能看懂的筆記了。

“這到底是不是真正的進步?”

她擔心休學一年建立的自信,會重新被沖垮。她偷偷找校長和老師,獲得了“不計孩子成績,也不算入教師考核”的承諾。這是她能做的最大努力。

媽媽群裏,肖紅看著大家爲成績焦慮,卻少有人關注孩子真正的心理狀況,她開始發掘童童擅長的項目,爲以後做打算。

童童說:“媽媽我想當飛行員,可是我成績不好。”

“沒關系,先努力,再看結果。”肖紅答道。

(應受訪者要求,本文除梁月儀、王磊外,其他均爲化名)

注:術語“dyslexia”直譯爲“閱讀障礙”,含“拼寫障礙”之意,但不兼指“書寫障礙”,但因很多中文閱讀障礙者兩者兼有,翻譯時多用“dyslexia”泛指“讀寫障礙”,本文使用泛指含義。

讀寫障礙研究曆史:

1949年,國際讀寫障礙協會成立。

1963年,美國成立了“學習障礙兒童學會”(ACLD),之後政府開始介入學習障礙領域。根據公開報道,截至2008年,全美已有近200所專門爲讀寫困難孩子設立的基礎教育學校。

1989年,新加坡政府成立新加坡閱讀障礙協會,針對不滿16歲的讀寫困難孩子,經過專業判定後提供連續四年的政府補貼金,補貼每個讀寫困難孩子49%的矯治費用,家庭承擔51%。

2010年,中國香港發布《爲學障學生提供服務》,爲經評估確有讀寫障礙的考生提供適當的考試安排,可能包括:筆試時間延長四分之一;考生可以隔行或者隔頁書寫;90分鍾或以上的考試,考生可以申請每45分鍾休息5分鍾等。