90年前,也就是1929年1月19日,北平協和醫院傳出噩耗,一代推動潮流、引發震蕩的輿論巨子梁啓超病逝,享年56歲。翌日,胡適、丁文江、陳寅恪、任鴻隽等生前好友紛紛趕來,爲梁啓超在廣惠寺裝殓遺體。2月17日,在北平、上海同時舉行規模盛大的公祭活動,以紀念這位爲民族救亡圖存奉獻畢生心血的思想者。然而,國民政府未派一人參加悼念。

梁啓超生前對國民政府側目而視,批評其腐敗、專制,國民政府對梁自然也不肯放過,甚至暗中監控梁的往來書信,故意醜化其形象,貶低其貢獻。其生前的叱咤風雲與身後的落寞寂寥形成鮮明對比。

作爲深刻影響時代潮流的思想巨匠,梁啓超自戊戌變法登上曆史舞台起,便靠一支“筆端常帶溫情”(胡適語)的健筆橫掃世界。戊戌維新、庚子國變、保路運動、辛亥革命、護國運動、護法運動、新文化運動,幾乎清末民初的所有重大事件,皆離不開梁啓超的身影。他的文章影響了幾代知識精英,被傳誦,被爭論,被模仿,被批判,爲近代思想學術開風氣之先。

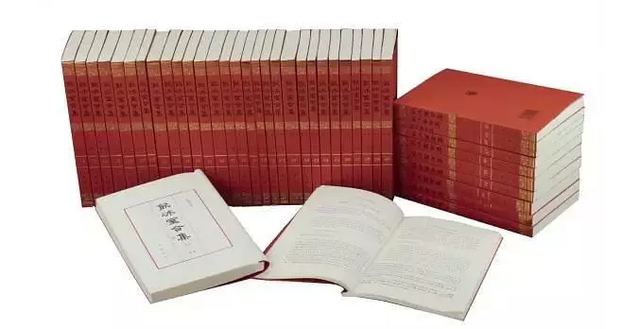

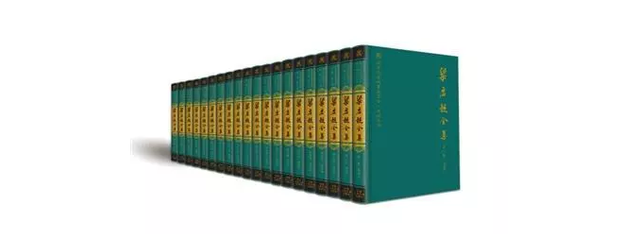

在他去世七年後,便由好友林志鈞主編了近千萬字的《飲冰室合集》,它與《梁啓超年譜長編》一起,成爲後世研究梁啓超最主要的資料。然而,歲月蹉跎,由于各種不可控的原因,直至他去世90年後的今天,一部完整的《梁啓超全集》才終于面世。這部全集由湯志鈞、湯仁澤父子耗費36年時間編纂而成,收錄了目前所見梁氏全部文字著述,凡一千五百萬字。

漫漫無期的編纂歲月裏,長期缺乏資金支持,湯氏父子舍棄聲名與眼前利益,全憑旨趣與毅力,心無旁骛地在青燈黃卷中苦苦堅守,終于完成卷帙浩繁的巨著。

也許只是一種巧合,也許是冥冥之中的天意,近代思想巨擘梁啓超身故後,他的兩套最重要的文集,皆由名爲“志鈞”者來完成,這個名字似乎暗示著完成這項艱難任務所需要的決心和毅力。

《飲冰室合集》是梁啓超離世後的90年裏最全的梁氏文集,它的編者是梁啓超生前摯友林志鈞,這位富有詩人氣質的法學家,與梁啓超有著諸多相似的經曆,諸如同爲舉人,留洋東瀛,擔任北洋部長、清華導師,徘徊于政治與學術之間。梁啓超生前將大批手稿托付給林志鈞審定發表,終于在梁去世七年後,于1936年出版了850萬字的《飲冰室合集》。

《飲冰室合集》,作者:梁啓超,編者:林志鈞,版本:中華書局,2015年4月

新近出版的《梁啓超全集》,則收錄了目前發現的全部梁氏著述,包括各種著作、論文、小說、詩詞、報刊文章、講演稿、藝術、隨筆、郵寄、信函,以及爲別人寫的序跋、墨字名、對聯、題詞等等,約1500萬字。編者是著名近代史學家湯志鈞和他的兒子湯仁澤,從1982年立項到2018年面世,經過36年的漫長跋涉,這部全集終于竣工。

湯志鈞1924年出生于江蘇常州,祖上莊存與先生是清代今文經學常州學派的創始人,因爲家學淵源,他自幼接受傳統的經學訓練,後受教于唐文治、呂思勉、周谷城、周予同等史學大家。由經學而入史學,研究康有爲、梁啓超、章太炎等人,湯志鈞很早便出版了《戊戌變法史論》《戊戌變法簡史》《戊戌變法人物傳稿》等多部論著,成爲戊戌變法研究的代表性人物。

康、梁、章皆爲經學家出身,尤其章太炎愛用古字、僻字,他的文章常被時人稱爲“天書”,連其學生魯迅都曾表示讀不懂他的文章,但因爲湯志鈞有良好的經學功底,覺得章氏文章“不算太難懂”,他編著了《章太炎年譜長編》《章太炎政論選集》,成爲章學重要的研究資料。他的《戊戌變法人物傳稿》也是用文言文寫就,因爲覺得“寫文言舒服”。

1982年,《梁啓超全集》被列爲國務院批准的《古籍整理出版規劃1982-1990》中的一種,由中華書局具體承辦,中華書局將編纂全集的重任委托給湯志鈞。接受編輯任務後,湯志鈞組織人力,搜集資料,標點校核,剛大學畢業的湯仁澤也在此時參與進來。到1988年,完成了全書約四分之一,後因領導換屆等多方面原因而中辍。

此後,天津古籍出版社接力,欲出版《梁啓超全集》,但漫長的工期和對經濟效益的考量,還是讓他們選擇了放棄。編纂全集最終成爲湯氏父子兩人孤獨的事業。湯志鈞早已功成名就,可以心無旁骛地做這件“爲人作嫁衣”的工作,然而,正當壯年的湯仁澤卻不得不在職稱和全集中作取舍,他不忍看著年老體弱的父親獨自堅守而不顧,毅然選擇幫助父親完成宏願。因而,直到退休,他仍是上海社科院曆史研究所的副研究員。他們的工作雖得到各方關注,海內外許多梁氏親友和學人向他們贈送梁啓超的手稿、劄記,但一直未獲任何資金支持,“一分錢課題費都沒有”。犧牲個人寫作時間和世俗名利,去做望不到頭的編纂工作,恐怕也是受梁啓超的作品和人格感召。

湯仁澤在家裏的一台縫紉機上校對了六年,湯志鈞不無感慨地說,“這個東西我們搞了幾十年,苦死了,搞得我兒子也苦死了。”直到2014年下半年,《梁啓超文集》才終于成功申報國家社科基金重大項目,走出了數十年沒有資助的困境。

編纂文集是一項“費力不討好”的工作,並不能算自己的著作,而且,編得好被認爲是理所應當,而稍有纰漏便會遭人唾罵,有過編纂經驗的人對此都深有體會。從收集文稿到考訂、點校、編纂,每個字詞都可能是一個隱藏的陷阱,由繁體、異體變簡體,補缺漏、正謬誤,在海量繁複的故紙堆中校訂考證,其間甘苦,唯有自知。《梁啓超全集》是兩代人三十載辛勞的結晶,但如同所有的作品一樣,它同樣需要等待時間來檢驗。

《梁啓超全集》,作者:梁啓超,編者:湯志鈞、湯仁澤,版本:中國人民大學出版社,2018年3月

對話湯仁澤

湯志鈞,1924年出生于江蘇常州,曆史學家,戊戌變法研究的代表性人物。湯仁澤,1951年生,日本大東文化大學文學博士,上海社科院曆史研究所副研究員。圖爲湯志鈞(右)、湯仁澤父子在“南長街54號藏梁氏重要檔案”特展上。

編纂文集是一項“費力不討好”的工作

新京報:一般而言,編纂近代重要曆史人物的全集都是集體工程,由多人組成編委會,爲何《梁啓超全集》只有你們父子二人編纂?

湯仁澤:毫無疑問,梁啓超巨人式的學者、百科全書般的著述,搜集整理工作僅靠父子之力實在不易。胡躍生先生校注《梁啓超家書校注本·跋》說:“6年浸淫于梁氏文字,派生出一個時常揮之不去的問題:何以許多三四流的學人都有精美全集出版,洋洋大觀雄霸圖書館排排書架,而《梁啓超全集》遲至近年才作爲國家社科基金重大項目得以重啓?校注梁氏家書使我能理解天量的工作量,非數年可就、數人可成,但閱讀梁啓超卻又使我耿耿于全集遲遲不見面世。”該書是2017年7月出版的,此時《梁啓超全集》正在全面校訂階段。

1983年,我從安徽師範大學曆史系畢業,進入安徽阜陽師範學院任教,時間正好在父親接手《梁啓超全集》搜集整理工作後不久,因此,也參與了全集的編纂。當時參加編纂的還有黃紹海、齊國華、承載、胡申生、姜俊俊、湯仁濟、唐文權、吳乾兌、張曉娟、吳嘉勳、朱永祥、周中民、李國俊、王知民、姜俊民等,任務是將刊載在《時務報》《清議報》《新民叢報》《學報》《政論》《國風報》《新小說》《庸言》《大中華雜志》《學藝》《解放》《改造》等刊物上的文章,抄寫在300字的稿紙上,並添加標點和考證寫作年代。

《梁啓超全集》原先是中華書局近代史編輯室的項目,後因領導換屆、轉制和書業行情不佳等原因,出版項目被壓縮了。參加編纂的同志,或退休、或轉行、或出國,父親也退休了。1995年,我結束了日本的留學生涯回國,得知父親仍在不間斷地搜集整理梁氏佚文、信函等,整理非常辛苦,我有義務協助父親完成這項艱巨的任務。

新京報:你和父親是如何分工的?後來是否有想過組織更多人手參與?編纂文集是耗時費力、“爲他人作嫁衣”的工作,在當前的學術評價體系下,許多學者都不願意或能力不足以做這樣的工作,你是否有過動搖?

湯仁澤:父親和我的分工大致是:父親開出梁啓超著作和文章的名單,我去圖書館尋找、複印,再共同標點、校勘,我標校完後由父親審稿。我們也想過請人幫忙,但現在都講考核,講成果,講工作量,就當前的考核制度而言,未出版的“成果”不在考核之列,考核不合格要處罰。父親退休了不必考核,我自己沒“成果”就自己承受吧,不能連累他人。找人幫忙于公于私都不合適,所以就沒有去麻煩人家。

這些年,我有專著出版,每年也都有論文發表,但長時間的編纂全集,勢必占用寶貴的寫作時光,不能寫作、發表更多的學術論文,晉升就會受影響。在寫作或編纂中選擇,前者無疑更有益,但我別無選擇,因爲父親年老體弱,我不能袖手旁觀。在職稱和全集之間,我選擇了後者,認爲意義或許更大些。在新書座談會上,全集得到各界一致認可和贊賞,證明我的選擇是正確的。

新京報:1982年,中華書局將編纂全集的重任委以湯志鈞先生,有提供哪些資金或材料方面的支持?在很長時間沒有資助的情況下,你們是如何堅持下來的?

湯仁澤:1982年4月,中華書局論證、修訂《中華書局1982-1990年古籍整理出版選題計劃》,把《梁啓超全集》列爲全國古籍整理出版規劃重點項目。8月23日,中華書局邀請我父親和金沖及、龔書铎、王慶成、曾業英、王好立、梁從誡等,就編輯整理《梁啓超全集》事宜進行座談,並委托上海社會科學院曆史研究所組織人力整理,由父親擔任主編。最初應該有啓動費,但就當時而論不會很多,以後就沒有了。因爲沒有列項,不屬于哪家出版社的出版物,人家不會投資。

2003年,天津古籍出版社准備出版《梁啓超全集》,納入天津市重大文化工程,並舉行新聞發布會,向海內外人士征集梁啓超散失的稿件、文本、信劄、照片等。2005年,父親和我去天津,找到當地企業家商談資助,但沒談成,也就不了了之。直到2014年下半年,在上海社科院曆史所新上任的領導黃仁偉、王健的關心和支持下,《梁啓超全集》申報國家社科基金重大項目取得成功,我們才終于走出了沒有資助的困境。

在沒有資助的情況下,只能因陋就簡,能省就省。比如寄往出版社的校樣,僅某一集常常需要往返幾個來回。我開始是利用郵費低廉的普通郵件郵寄,能省一半的錢,但速度太慢不說,還要收件人攜帶身份證去郵局領取。出版社的編輯對我說,一定要寄快件,郵費先墊付,再由出版社報銷。後來有了資助,也就不用再提報銷的事了。

梁啓超

上窮碧落下黃泉 踏遍世界覓手迹

新京報:全集的編纂工作共分爲幾步?每一步的難點何在,又是如何攻破的?

湯仁澤:編纂工作的步驟可分爲收集、點校、校勘、考證年代等。

收集的難度是盡量搜集齊全,我們收錄最早的文章是作于1889年前的《曰休征曰肅時雨若連珠》《取邾田自漷水季孫宿如晉襄公十有九年》和《樂由中出故靜七發》等,《飲冰室合集》《飲冰室全集》等都未載。

點校時,要對引文進行校勘。如校對《宋史》中的《志》《傳》和《資治通鑒》的引文,發現部分文字有更改、刪節,我們對訛誤和衍字予以校正。而校勘的難度在于選錄初刊稿或較准確的版本。爲避免以往的選集存有弊病,我們盡可能地選錄最初刊載時的文稿,但並非拿來就能輯入,而是將初刊稿與《飲冰室合集》等的文本相互校勘,校正後再加注說明。比如,校點《王荊公》時,選用廣智書局1908年版的《王安石政治論》,除因版本較早外,還有較大的優點是此書頁上方的眉注,是《飲冰室合集》所沒有的。我們變眉注爲頁注,可以讓讀者閱讀到原作者的點評或要點,以展現該著全貌。

此外,還要在綜合考訂的基礎上糾錯。比如,《顔李學派與現代教育思潮》“反對講學習窮反對讀書著書的理由”應爲“反對講學。習齋反對讀書著書的理由”;《中國近三百年學術史》“每夜辄登臥鸱尾間”不能爲“每夜辄登臥鸱、尾間”等等,皆是。

考證確切的寫作年代尤爲重要,難度也大。《飲冰室合集》目錄中,篇名後注明“清光緒幾年”。《飲冰室全集》只有篇名無年月,偶爾一二篇有甲子紀年,如《三十自述》後注“壬寅”,不便閱讀。即便《飲冰室合集》有寫作年份,也要仔細考證是否正確。

新京報:梁啓超的行迹遍及世界,在搜集海內外佚文方面,你們做了哪些工作?

湯仁澤:父親長期收集、整理近代文獻資料,在近代人物史料、近代報刊的搜集方面成果卓著,對梁氏的佚文散劄積累豐富,特別是檔案抄件及私人信函等。如2012年10月,父親應邀赴京參加“梁啓超與現代中國”學術研討會,爲新公開的《南長街54號梁氏檔案》作鑒定,這批檔案爲《梁啓超全集》增添了新內容。

父親還利用赴台灣、香港、澳門等地區,及日本、美國、新加坡等國講學、學術交流的機會,在各圖書館檢索藏書,搜集散落各地的詩詞、文稿、信劄等資料。如1983年和1992年應邀赴日本講學期間,在東京國會圖書館、明治文庫、岡山木堂紀念館、守屋圖書館等發現有關梁啓超的書劄、筆談,又獲日本友人贈送史料。1991年應新加坡國立大學之邀,協同整理丘菽園家屬所藏康有爲、梁啓超等函劄和其他藏件。

1906年,梁啓超和長女梁思順、長子梁思成、次子梁思永合影。

不惜以今日之我去反對昔日之我

新京報:梁啓超從竭力保皇到擁護共和,從挺袁到反袁,從號召學習西方到提倡中國文化,他的“善變”常遭人诟病,讀完他的全集,你如何看待這些反複?

湯仁澤:在編纂全集的過程中,隨著編校量逐步增多,我對梁啓超的了解也逐步升級,意外的感受也越來越多。他的主張不斷變化,那究竟是什麽激情和力量促使他百折不撓地追求自己的理想呢?一次師生對話道出了真谛。

李任夫是梁啓超的學生,于1926年就讀北師大,梁的授課對他啓發很大。有一回他和同學楚中元登門請教,楚中元提問:“梁先生過去保皇,後來又擁護共和;前頭擁袁,以後又反對他。一般人都以爲先生前後矛盾,同學們也有懷疑,不知對此有何解釋?”梁回答說:“這些話不僅別人批評我,我也批評我自己。我自己常說:‘不惜以今日之我去反對昔日之我’,政治上如此,學問上也是如此。但我是有中心思想和一貫主張的,決不是望風轉舵、隨風而靡的投機者。……我的中心思想是什麽呢?就是愛國。我的一貫主張是什麽呢?就是救國。我一生的政治活動,其出發點與歸宿點,都是要貫徹我愛國救國的思想與主張,沒有什麽個人打算。”

梁啓超生長的年代,是中國“從樂土跌入了地獄”的年代,吳其昌這樣形容:“《南京條約》以後,綁上第一條枷鎖,割了第一塊骨肉。以後一條一條的綁上無量數的枷鎖,一塊一塊的割了無量數的骨肉。受著這樣‘淩遲’的慘刑,簡直墜入地獄的底層,最慘痛苦楚的時期,正在這一百年的中間。……稍有血性的國民,都想蹈東海而自殺,陳天華就是著名的代表之一。梁啓超,正是生長在這個最黑暗地獄底層的有血有淚有志氣的一位滿身創傷的青年。他也屢次想跳海而死,但他堅決地相信中國必然不亡,並且斷然複興。”吳其昌說自己如果處在這樣的時代,“恐怕要終日恸哭嘔血而死了”。但其師梁啓超卻堅信“中國必然不亡”,而且盡自己所能去救國,去拼搏,愛國和救國成爲他一生的情懷和使命。正是對祖國的摯愛和救國的使命感,正是大愛和責任的完美結合,令他精力旺盛、百折不撓地追求自己的理想。

新京報:梁啓超一生交友無數,是各種關系網絡的中心,其人格操守常爲時人激賞,對子女的教育也是傳世佳話,他是如何修身律己和教書育人的?

湯仁澤:梁啓超與中國近代社會、政治、文化有著諸多關系和影響,除了有時代造就的因素外,更有他自身的人格魅力,在他的言行中,無不表現出特殊的家國情懷。梁啓超著書立說、執教育人,目的是教人學做人。他在《讀書法講義》中說:“二十四史,列傳占了十之七八,以現代曆史觀念而論,可以說內中所記載,有一大半不應入曆史範圍。但中國無論何種著述,總以教人學做人爲第一目的。各史列傳,大半爲這個目的而存在,與其認爲社會史迹的資料,不如認爲個人修養的資料。”又說:“孔子說‘古之學者爲己’。讀這類書專以自己直接得著益處爲主,把自己這個人訓練好了,才配說有益于社會。”

他重視求知和修養,說“人一日不二食則饑餓,豈惟口腹有饑餓,智識亦有饑餓,道德亦有饑餓。一日廢學問,則智識之饑餓立見矣;一日廢修養,而道德之饑餓立見矣。”他教育子女也是如此:“爹爹雖是摯愛你們,卻從不肯姑息溺愛,常常盼望你們在困苦危險中把人格力磨練出來。”

新京報:在北京的座談會上,《梁啓超全集》以“收錄之全、編排之當、點校之精”受到學界贊賞,你認爲,全集將會爲梁啓超研究起到怎樣的作用?未來搜集到更多佚文,是否還會有出“續編”的可能?

湯仁澤:梁啓超留下一千多萬字的文章函劄,編纂並出版《梁啓超全集》,對了解和研究梁啓超其人及近代中國,都具有十分重要的意義。座談會上有學者說得很好:“編輯的文集資料是研究者的食糧。”《梁啓超全集》出版了,對進一步研究梁啓超及中國近代史,進一步了解梁啓超及近代社會能起到積極作用。

如新增篇章《湖南時務學堂答問》《湖南時務學堂劄記》,是學生的讀書心得和先生(教習)的批語,由于論述用詞“激進”,遭到守舊派的猛烈攻擊,時務學堂被迫停辦。梁啓超曾說:“迄今將三十年,諸劄冊散佚殆盡,秉三顧拳拳守此卷,幾于秦燔後壁中《尚書》矣。……嗚呼!此固吾國教育界一有價值之史料。”這些文章可用于研究時務學堂是如何教育培養學生的。再如梁啓超節抄的《松陰文鈔》,乃日本吉田松陰的遺著,由廣智書局1906年4月出版(校印叢書第二種)。梁啓超在敘言中強調說:“日本維新之業,其原因故多端,而推本其原動力,必歸諸吉田松陰,松陰可謂新日本之創造者矣。日本現世人物,其啧啧萬口者,如伊藤博文、桂太郎輩,皆松陰門下弟子不待論。雖謂全日本之新精神,皆松陰所感化焉可也。”研究領域更寬了。

如今,我們仍在繼續搜集和整理梁啓超的文稿、詩詞、信劄等,如有披露,一定關注。全集中難免遺漏,爭取彌補和收集到更多。

作者:徐學勤

編輯:徐悅東