| 新加坡,亞洲板塊的一個小紅點。就在這樣的一個缺地、缺錢又缺人的地方卻蛻變成了一個時代的奇迹。

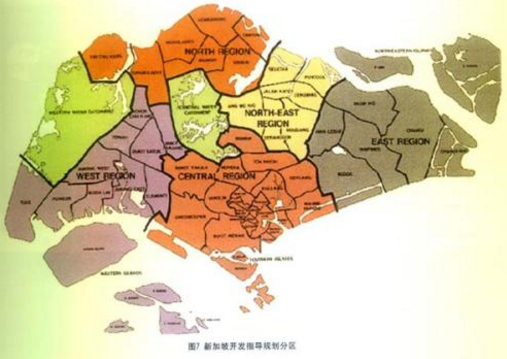

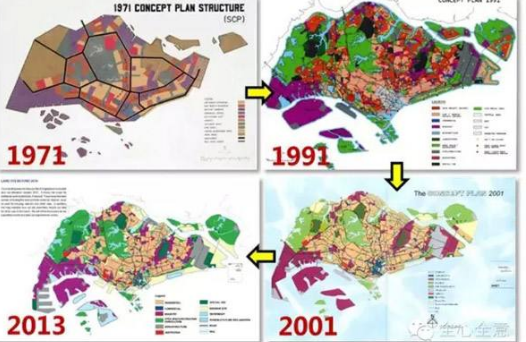

在過去半個多世紀裏,新加坡從一個髒亂落後之地發展成爲宜居的“花園城市”,並被譽爲“亞洲生活品質最高的城市”。 它是怎麽做到的呢? “神預言”注定著新加坡的奇迹 1819年1月29日,當萊佛士率領一隊孟加拉士兵在這座無名小島上搭建第一頂帳篷時,精通東南亞地理的他就斷言新加坡將成爲東印度公司最重要的港口。在此後不到200年的時間裏,新加坡不僅成爲世界上最繁忙的交通樞紐之一,還在最近的半個世紀裏躍升爲全球規劃最完善、治理最有效的大都會之一。 近年來,中國各級政府不斷派員到新加坡學習城市規劃、建設、治理經驗。新加坡政府建屋發展局前任局長、市區重建局局長兼總規劃師劉太格也一直在中國各地奔波,成爲各種城市規劃峰會上的座上賓,爲許多一二線城市的未來規劃提供技術指導。 規劃從遠期做到近期 1971年,新加坡政府在荷蘭人溫斯敏的幫助下公布了第一份《1971概念規劃》,意圖爲未來半個世紀的城市發展劃定藍圖。這份重在進行基礎設施建設的規劃爲新加坡城畫出了一個“環”形地圖,在保留地中央儲水區周圍規劃了一批高密度的衛星城鎮,低密度和中等密度的私人住宅和工業區則圍繞著這些城鎮鋪展。今天令世人矚目的樟宜機場和新加坡高速公路網絡也在這份規劃中現身。 衛星城鎮是《1971概念規劃》帶給新加坡的最大禮物。按照設想,整個新加坡城以中心城區爲主體,分爲55個規劃分區進行建設,各分區都有配套的居住區、工業區和商業區;居住區由若幹個兩至三萬人口的社區組成,以社區爲單位分配基礎設施建設和綠化資源。分區之間以自然保護區作爲隔離,由高速路網相連。《1971概念規劃》還爲各區域留下足夠的空間以待後續發展,甚至超前劃出了未來的經濟、商業、金融、旅遊中心。 新加坡政府建屋發展局是制定《1971概念規劃》的主要部門之一。該局的新晉職員劉太格當時剛從美國耶魯大學拿到城市規劃專業碩士學位,並在貝聿銘事務所積累了一定的建設經驗。年輕的劉太格非常認同《1971概念規劃》的理念,直到今天,他依舊認爲衛星城鎮式的布局是新加坡最正確的發展方向。 然而,《1971概念規劃》過于抽象,需要更細致、詳盡的階段性規劃進行補充。1958年由前政府制定的《總體規劃》依舊爲李光耀時代的新加坡政府所重視。1980年,經過對舊規劃的四次審議,新加坡獨立後第一份《總體規劃》誕生,聚焦于未來十年城市的發展方向。 但新加坡最初兩次發布《概念規劃》相隔了20年,而前三次《總體規劃》發布的時間間隔則分別長達22年和23年。按20年周期更新的《總體規劃》難以對《概念規劃》做出更細致的補充,緩慢冗長的修訂流程使得這兩種規劃很快就落後于時代。 1989年,擔任了十年建屋局局長的劉太格調任市區重建局局長兼總規劃師。當時,産業轉型使得新加坡更急需商業和科技企業用地,《1971概念規劃》以工業土地爲産業重點的設想已經明顯落後于時代。 但是,《總體規劃》形成審議和修訂制度還要再等10年。2003年,新加坡政府才公布了自1980年之後的第一份修訂版《總體規劃》,並規定每5年修訂一次短期規劃,以保證其始終保持活力。 已經離開一線領導崗位的劉太格對此曾表示不滿。他一直主張“百年大計”式的長期規劃,並曾在接受采訪時表示,規劃一定要從遠期做到近期,以便于基礎設施的分期建設,“否則就會出現亂投資的現象,導致成本無謂提高”。 直到今天,在新加坡市區重建局的網站上,一張圖表依然清晰地展現著劉太格爲新加坡定下的城市規劃目標:環境、社會、經濟三個圈相交的地方,是“可持續發展的新加坡”。如果說溫斯敏幫助新加坡制定了兼顧經濟和環境的發展規劃,那麽上世紀90年代後的新加坡更在意如何讓城市“永續發展”。經濟、環境等因素不再是目的,而是發展城市的手段。 但今天的新加坡也並沒有抛棄溫斯敏和李光耀的遺産。2011年最新公布的新加坡《概念規劃》在強調“永續城市”概念的同時,仍將“建設人民買得起的好房子”和“花園中的城市”列爲首要的兩章——這正是四十年前新加坡政府在《1971概念規劃》中劃出的重點。 居者有其屋 2016年12月15日,新加坡國家發展部長黃循財宣布:2017年度政府將爲市民提供17000套組屋(政府住房)。面對“爲何組屋數量越來越少”的質疑,新加坡國家發展部表示,在2014年之前,一個組屋單位常常有多人甚至近十人申請,因此政府每年推出20000多個組屋單位供應市民需求;但最近兩年,一個組屋單位只有兩三人申請,因此組屋供應也越來越少。 組屋計劃是新加坡最引人注目的民生工程,而組屋申請數和供應量的逐年減少,則表明這項曆時半個世紀的工程已經達成了它最初的目標:讓所有新加坡人“居者有其屋”。 “我深信,如果每個家庭有自己的住房,國家將會更加穩定。”新加坡前總理李光耀曾這樣回憶組屋計劃的初衷。新加坡獨立時,新加坡人最缺少的財産就是住房。當時,新加坡市民常常50多人擠在一棟商鋪房或臨時搭建的棚屋裏,居住環境十分惡劣。 1960年2月1日,劉太格還在新南威爾士大學讀書,溫斯敏博士還沒來到新加坡,但一個全新的機構已經伴隨著“居者有其屋”的口號悄然誕生。44歲的人民黨政治家林金山受命擔任新加坡政府建屋發展局的第一任局長。而與這個新機構一起出現的,是對李光耀和林金山的一片質疑之聲。 面對質疑,李光耀請新加坡大學副校長、經濟學家林溪茂組織了一個調查委員會,研究組屋計劃的可行性。作爲李光耀政府的重要政策顧問,林溪茂毫不客氣地在報告中寫道:建屋局的官員們“熱忱有余,技術不足”。令調查委員會始料未及的是,當他們完成這份不看好建屋局的報告時,一萬個組屋單位已經在女皇鎮拔地而起了。 建屋局的奇迹有賴于新加坡政府一系列配套政策的落地。1966年,新加坡政府通過了《土地收購法》,建屋局由此獲得強制征地權,能以遠低于私人開發商的價格獲得土地,且價格不受市場影響。1965年時,新加坡的私有土地占國土面積的51%。到2006年,這個比例已下降到13%。《土地收購法》解決了公用住房建設的成本問題。 有別于常見的公用住房根據建設成本定價的方式,組屋的售價是浮動的,建屋局根據居民的收入確定不同組屋區的售價。在此基礎上,購買者只需支付20%的訂購金,余下部分可在5年到20年內分期償付。組屋的政府出售價十分低廉,而市民在出售組屋時則可采用市場價,但須將增值收入的20%交給政府。 爲了讓更多的家庭能買得起組屋,1968年,新加坡政府允許居民動用公積金購買組屋及支付每月的房屋貸款。作爲政府的強制儲蓄,新加坡市民們的公積金一度高達月薪的50%,如今則爲20%。有媒體報道稱,政府先用公積金建設組屋,再讓居民用公積金購買組屋,如此循環,“既解決建房資金問題,又解決買房資金問題”。 受益于一系列行之有效的建房、購房政策,到上世紀60年代末,建屋局已建成12萬套組屋,35%的新加坡人搬進了政府住房。當建屋局首任局長林金山于2006年去世時,超過80%的新加坡市民居住在政府組屋中。2008年6月,組屋計劃獲得了聯合國公共服務獎。 2010年,新加坡設計委員會在威尼斯建築論壇上驚豔了世界。脫胎于組屋計劃的“1000個新加坡”展示,被認爲“超出了傳統的建築類型學,展示了住宅主動營造社區的概念”。人們逐漸意識到:組屋遠不止于“居者有其屋”,而是一套完整的人居解決方案。 上世紀80年代後建設的組屋區,建築成環形分布在區域的四周,中間則是大片的綠地,分布著公園、遊樂場、體育館和圖書館。每一棟組屋就是一個社群,人們可以在步行範圍內解決一切生活所需。這裏有農産品市場、雜貨店、餐廳、商店及基層政府辦事處,每棟大樓底部還有足夠的廣場空間供市民休閑和舉行大型活動。 伴隨著組屋設計的不斷改進,建屋局從上世紀90年代開始不斷翻新老式組屋,以避免傳統居住區的空心化,保持老居民區的活力,同時也平衡了市民“患不均”的心理。組屋建設既是新加坡城市規劃的基本單元,也是新加坡市民社會建設的基本保障。 然而,新加坡是否有成熟的市民社會,本身就是一個爭議問題,以組屋爲代表的社會保障制度使這座小島長年陷于“保姆國家”的質疑中。上世紀80年代,作爲組屋購房資金來源的新加坡公積金占工資比重一度高達50%,導致新加坡成爲全球資本報酬率最低的國家之一。而在新加坡政府爲刺激經濟而大幅調低公積金繳納比例後,市民福祉又受到了明顯影響。2007年,新加坡統計局曾發布過一項驚人的數據:在1997年到2006年間,新加坡最富裕的10%人口的收入上漲了2.3%,而最貧窮的10%人口的收入反而下降了4.3%。 完全由政府控制的組屋市場雖然控制了房價,但公積金比例的調整不斷影響著市民購房的資金儲備時間。隨著組屋區越建越大、組屋樓越蓋越高,上世紀60年代林金山引以爲傲的建設速度優勢也不複存在,近年來組屋區往往需要四到五年的時間才能交付,2016年入住杜生莊組屋區的市民更是等待了9年時間。 新組屋建設時間的減緩,與舊組屋暴露出的問題不無關系。實現“居者有其屋”的新加坡市民很快發現自己的房屋難稱優質:天花板漏水、牆面脫落是常見問題,長型組屋引發了市民對隱私權的擔憂,而垃圾槽的設計讓臨近這條生活廢料通道的住戶在居住多年後開始體會到垃圾的惡臭和蚊蟲的襲擾。2016年,淡濱尼區一棟組屋樓四樓的一處上噸重的水泥遮陽棚甚至斷裂掉落,險些造成嚴重事故。在“住宅營造社區”的概念下,作爲公用場地的一樓被當作紅白喜事的舉行地,也讓二樓住戶不堪其擾。 爲解決質量問題,建屋局自2005年起爲每個新建組屋項目設立專門的房屋服務中心,新入住的市民們能到那裏借用水平儀、線墜和空鼓錘等工具檢查新房;而全面改進的設計也使得組屋的建築質量越來越高。2015年,新建組屋樓的平均質量評級已經從1989年時的65分躍升到88分。但是,數量龐大的老舊組屋何時能完成細節問題的升級改造,依然是個難題。 “如今我們已處在永續城市發展的領先位置,因此必須進一步投資和推動科研,尋找更先進的方案,應對越來越複雜的城市挑戰。”2017年6月30日,新加坡發展部長黃循財宣布將撥款1.5億新元“打造永續城市”,已建成組屋的居住環境將再次升級。此前兩個月,市區重建局已經再次更新公共空間基本設計標准,遮陽棚、自行車架、無線網絡、充電站、藝術水景等均被納入其中。 雖然並不完美,但組屋制度使得國土面積僅710平方公裏的新加坡承載了600余萬人有房可居的生活。據新加坡設計委員會的統計,如果全世界的人口均按照新加坡模式分配居住空間,60億人僅需占用地球0.5%的土地。如該委員會所言:“這可能是未來城市發展最佳的解決方案了。” 讓高樓林立的都會觸摸自然 1987年,77歲的溫斯敏應邀重訪獅城。在飛抵樟宜機場後,這位三年沒來新加坡的老人向李光耀提出了一個特殊的請求:到新加坡河釣魚。在溫斯敏初到新加坡時,河兩岸遍布違法私建的民宅、市集甚至養豬場,生活垃圾、工業廢料被源源不斷地排入河中。臨岸居住的50萬新加坡市民就生活在汙濁混沌、臭氣熏天的環境裏。 “十年清河,十年河清。”1977年,新加坡總理李光耀提出全面治理新加坡河時,許多人認爲這是不可能完成的任務,但新加坡公共事務局以極高的效率推動著清河工程:所有50萬臨河而居的市民被遷移到組屋區,沿河岸搭建的民房、工廠、養殖場、攤位全部被拆除,2000噸垃圾被清理出河道;在1981年的《總體規劃》中,新加坡河沿岸15米範圍內被界定爲公共空間,不得建設工廠企業或居民區。 十年後,新加坡河治理工程如期結束,年近八旬的溫斯敏博士在新加坡河中釣到了魚。他看到的是新加坡河河水及兩岸風景的變化,但看不到的則是他的老朋友李光耀爲保障新加坡河長期清潔而建設的龐大地下工程:如今,新加坡城地下的汙水管網總長達3400公裏,如果連成直線可以從新加坡鋪到中國上海。 爲了提高排汙效率,公共事務局還在深入地下20至50米處建設了亞洲最早的深層隧道排汙系統(DTSS)之一。該系統處于地鐵網絡等多數市政工程之下,用橫穿獅城、直徑6米的巨型管道將汙水以最短距離輸送到遠郊的樟宜處理廠,輸送能力和速度均遠高于一般的排汙管網。目前,DTSS系統一期工程已經投入使用7年,每天向城外輸送可填滿320個標准泳池的汙水,大大緩解了新加坡城的排汙壓力;這些汙水經過處理後,很快化爲非直飲水,重新輸送到新加坡城中,爲這座曾經缺水的城市提供了20%的供水。 新加坡河改造只是新加坡“花園城市”規劃的一個縮影。劉太格曾回憶說:“新加坡獨立時,大多數的新興經濟體都是先發展經濟後治理環境,但李光耀不贊同這種做法。他認爲新加坡要同時擁有第一流的經濟和最高水平的環境。”因此,國家發展部和其領導下的各部門總是在規劃時爲綠地留足空間。 “我們的土地太稀少,所以我們要有些創意。”國家公園局副局長梁志超曾坦承,雖然《概念規劃》要求至少將全城9%的土地留給綠地、公園、自然保護區,最近20年新加坡的綠地面積也確實增加了11%,但由于全國總面積太小,如何在目前的基礎上繼續增加綠地,是一個困難的工程。 梁志超口中的“創意”就是“空中花園”,新加坡國家公園局正在使用各式各樣的綠化天橋將不相鄰的公園連接起來,將小片綠地變爲多片區的大公園,以滿足市民的需求。 除了國家公園局,還有一個機構也在建設“空中花園”。新加坡建屋發展局在2009年成立了建築研究所,重點研究組屋樓頂的綠化工程。2016年最新投入使用的杜生莊組屋就是這一研究項目的成果,該組屋群除一樓和頂樓設計爲景觀區外,在3樓、14樓、25樓、36樓還劃出四層空中花園,連電梯間也有自然景觀妝點,引得周邊市民常來樓中飲酒觀景。 如今,新加坡城已經擁有60公頃的綠色屋頂,還有一座樓頂農場在市中心運行。但建屋局還有更大的計劃,目前該局建築研究所已經設計了一套輕盈、自循環的綠化系統,可以將樓頂花園應用于舊組屋上。2015年,建屋局處長張福龍曾對媒體表示,建屋局還在研究如何將空中花園和樓頂停車場相結合,以便“安置更多的人,又不犧牲居住環境”。 除了綠化工程,建屋局還承擔著一項更重要的環保工作:促進新加坡都市廢物循環利用率的提高。都市廢物循環利用率可能是新加坡城唯一一個“難看”的環保指標。目前,該城都市廢物循環利。 小夥伴們是不是已經被驚呆到了!一句俗話說得好“前人栽樹,後人乘涼”,既然前人已經把新加坡建設的這麽好,所以希望我們這些後人能把新加坡守護好,把新加坡發展的越來越好。 |