以下文章來源于檔案春秋,作者蘇智良、胡皓磊

爲什麽要保衛四行倉庫?“八百壯士”的說法從哪兒來的?四行孤軍究竟共多少人?孤軍消滅了多少日軍?女童軍楊惠敏渡河獻旗是真是假?

隨著電影《八佰》的熱映,1937年淞滬會戰中謝晉元率領的“八百壯士”固守四行倉庫,孤軍阻擊日軍的壯舉再次激起了人們對英雄的敬意。然而由于曆史塵埃的遮蔽,有關四行孤軍的一些細節總顯得撲朔迷離。

本文作者蘇智良、胡皓磊,通過各種史料對四行孤軍的曆史加以考證與辨別,以圖糾正不實傳說,還原曆史真相。文章原名《四行孤軍光與影》,連載于上海市檔案局(館)《檔案春秋》2015年7-10期,因篇幅較長,本文做了刪改。

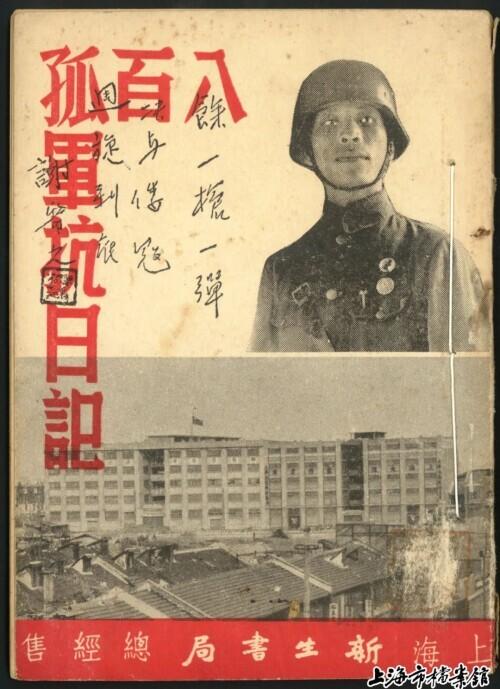

《八百孤軍抗日記》(上海市檔案館藏)

一

爲什麽是四行倉庫?

1937年10月下旬,中國軍隊蕰藻浜反攻失敗後,日軍全線攻擊,我軍防禦核心大場陣地的形勢急轉直下。大場位于閘北邊緣,爲通往南翔、真如的要道,同時又是當時中央集團軍和左翼集團軍的交界處,日軍若占領大場,中央集團軍即有被夾擊殲滅的危險。于是,蔣介石不得不命令全線後撤。

但爲了配合外交策略,給世人留下中國軍隊仍在蘇州河北岸堅持抗戰的印象,蔣介石決定留第88師孫元良部在閘北繼續作戰,把一連一排一班分散,守備閘北的堅固建築物和郊區大小村莊,並與遊擊結合,盡量爭取時間,喚起國際社會的同情。

據史料記載,大場失守當天,中國戰區副司令長官顧祝同打電話給88師師長孫元良,讓他率領全師留在閘北、死守上海市區,但孫元良一口拒絕了,理由是經過兩月苦戰,部隊已無力再戰,何況是以孤軍留守作戰,會遭受敵人任意屠殺。于是,留下1個師的計劃,縮水爲1個團,孫元良仍然拒絕,最後勉強留下了1個營。

于是,孫元良以第88師師部所在的四行倉庫爲固守據點,由262旅524團第1營爲基幹,作爲華軍在閘北的最後一支部隊堅守蘇州河北岸。此時的蘇州河北岸已經基本落入日軍手中,日軍所到之處大肆破壞,閘北火光連天,日軍部隊已急吼吼地到處在建慰安所,與中國百姓倉皇逃入租界形成鮮明對比。

“八一三”日軍轟炸閘北

四行倉庫是“北四行”的聯合堆棧。民國當時的“北四行”是金城銀行、上海中南銀行、大陸銀行和天津鹽業銀行,爲北方金融集團之一。1923年“北四行”決定聯合創立四行儲蓄會,四行倉庫即是其在上海的倉庫,以堆放銀行物資和客戶的抵押品、貨物等。四行倉庫位于蘇州河北岸新垃圾橋(今西藏路橋)北堍的西側,東面緊靠西藏路,與公共租界隔街相鄰;南面大門正對北蘇州路(今光複路);北面倚靠國慶路。因爲是存放銀行客戶資産緣故,四行倉庫爲一棟五層鋼筋混凝土建築,非常牢固,在高度上超過周邊的所有建築。倉庫其實分爲兩部分,東面爲大陸銀行倉庫,西面爲四行儲蓄會倉庫,但一般均統稱爲四行倉庫。

四行倉庫外觀

這裏地處華界、租界的交界處,日軍不便在此發動襲擊。孫元良住在底層,倉庫周圍已經構築了防禦工事,張柏亭和戰地記者曹聚仁住二樓,該師軍官還曾經在四行倉庫招待過外國記者,“陪他們上北站第一線去,他們承認我軍防線很穩固,日方報道失實了。”直至閘北撤退前,司令部在四行倉庫就再也沒有移動,並且將其作爲最後的陣地移交給第88師524團團附謝晉元和524團堅守。

10月26日,謝晉元率524團1營進駐四行倉庫。

謝晉元

二

“八百壯士”的說法怎麽來的?

在四天四夜的戰鬥中,四行孤軍的人數都是一個謎。那麽當時參與四行倉庫保衛戰的孤軍人數究竟有多少?而八百人的數字又是從何而來?

關于10月28日晚將傷員運出四行倉庫的過程,1營營長楊瑞符在《孤軍奮鬥四日記》中有過這樣的描述:

我當時囑咐出外就醫的士兵說:你們出去,有人問四行倉庫究竟有多少人,你們就說有八百人,決不可說只有一營人,以免敵人知道我們的人數少而更加凶狠,後來轟傳世界的八百孤軍的數目,就是這樣來的。我五二四團的團長本來是韓憲元,而今天一般人誤稱爲謝團長,也就是在折八百的數目字而推測出來的。

按照楊瑞符的說法,八百壯士的說法是在28日晚傷員送出後,外界才得知的。但事實情況是,早在當晚傷員運出倉庫前,報紙上就已經稱四行孤軍爲八百壯士或八百孤軍了。

四行孤軍的事迹在10月28日的多份報紙上同時出現,《申報》《新聞報》《大公報》等都采用了中央社的報道:

閘北我軍雖已于昨晨拂曉前大部安全撤退,但此非謂閘北已全無我軍蹤迹,蓋我八十八師一營以上之忠勇將士八百余人,由團長謝晉元營長楊瑞符率領,尚在烈焰籠罩敵軍四圍中,以其最後一滴血,與最後一顆彈,向敵軍索取應付之代價,正演出一幕驚天地泣鬼神可永垂青史而不朽之壯烈劇戲也。

稍後的《立報》《民報》提及孤軍人數都未見變化。

《大美晚報》在28日的報道出現了150人和800人的兩種表述。此外,《字林西報》《大陸報》《上海泰晤士報》的報道中,提及孤軍人數表述分別爲:“約150人”“超過300名”“最多可能有200至250人”。

八百壯士在四行倉庫抵抗到最後

盡管中外報紙間說法各異,但可以確定的是,在26日晚孤軍開始進駐倉庫至27日,不斷有英軍來勸孤軍放棄防守,盡早退入租界,但都遭到了謝晉元的婉言謝絕。因此可能在此交涉過程中,孤軍爲了起到震懾日軍的效果,向來訪英軍透露了八百人的數目,而之後楊瑞符在囑咐出送治療的戰士時也沿用了這個數字。另外,還有一種說法認爲,是中央社記者馮有真在發稿時將人數改爲八百人,所以報紙采用了八百壯士一說。

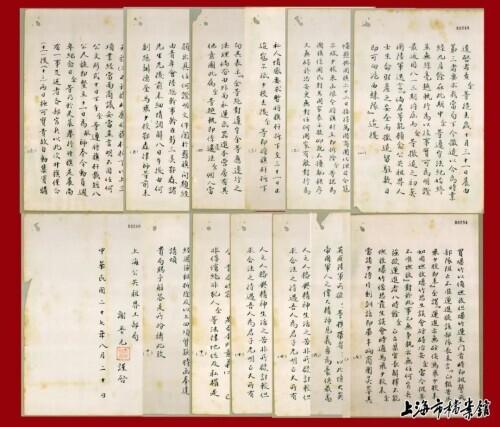

1938年8月20日,四行孤軍寫給上海公共租界工部局的抗議信(上海市檔案館藏)

對于這兩種說法,筆者認爲都有很大可信度。從中外報紙的對比中可以發現,中文報紙報道的口徑相對統一,大多是采用中央社27日電文中的800人這個數字,而外文報紙中從最少的40人到最多的500人,大多是報社記者現場估算得出。

在誇大四行孤軍戰績的案例中,我們可以作多面解讀。有些是民族鬥爭中的善意誇大,也有的是當事人的誤記,他人的誤讀。從不同時期的誤傳來看,通過誇大孤軍人數和殲滅敵人的數量,其主要目的還是增強四行孤軍在戰時對日軍的威懾力,鼓舞全國抗戰士氣,以迷惑日軍的手法,保護抗日後援人員的人身安全。

三

四行孤軍究竟有多少人?

從四行倉庫退出後,孤軍人數逐漸清晰。具體數字首先由《大美晚報》在10月31日披露:

在四行儲蓄倉庫內作光榮的撤退之華軍,現據大美晚報記者向華軍當局探悉,共計三百七十七人。連日忠勇作戰之結果,傷者共有五十余人。

包括《申報》在內的多數報紙也于次日引用了這個數字,唯有《新聞報》稱其爲“三百七十一位壯士”。

此外《字林西報》《大陸報》《密勒氏評論報》關于孤軍人數分別報道爲:370人、379人、354人。

總的來說,盡管在精確的數字上還存在一定差異,但從孤軍撤出四行倉庫後,在兩天內八百余人的說法便逐漸被更准確的數字所代替。謝晉元于11月2日在孤軍營接受中外記者采訪時,也證實了四行孤軍的具體人數:

……外報記者首詢自我閘北孤軍退出四行堆棧後,據日方宣傳,謂在日兵入內時,搜查堆棧房屋內,有我士兵屍體百余具,是否確實。據答,敵方宣傳,完全不確,四行堆棧內,除有若幹沙袋外,並無如許屍體,我在內士軍,共爲四百二十名,撤退時爲三百七十七人,其中除有十余名已殉難外,余者受傷入醫院治療中,而敵方被我孤軍擊斃者,確有一百名以上,因敵方不知我究竟有多少官兵,故信口造謠,絕不可信。

根據公共租界工部局檔案記載,並比較《新加坡路中國士兵拘禁營拘禁兵力實況清單》,10月31日進入孤軍營中的實際人數爲355人,謝晉元之後與工部局的書信中也再次證實了這個數字。再結合之前有關孤軍傷亡的信息和謝晉元的說法,因此得出結論:

孤軍在四行倉庫保衛戰伊始總人數爲420人,在戰鬥中犧牲或送出治療的人數之和爲43人。10月30日12點在布置好各連撤退情況後,清點人數爲377人。在撤退過程中有一定人員傷亡,這些受傷的士兵都被送入租界指定的醫院,如國際紅十字醫院、宏恩醫院等接受治療,未受傷而直接進入孤軍營的人數爲355人。

四

楊惠敏渡河獻旗之謎

在四行倉庫的諸多傳說中,女童子軍楊惠敏獻旗可以說是一個傳奇的故事。不過即便在當時,對于獻旗的經過和細節也是衆說紛纭。

楊惠敏

楊惠敏,江蘇鎮江人,據她自述,1937年8月初她高中畢業不久,在美的糖果公司任職,此時工廠已經停工,她便滿腔熱血地加入了中國童子軍戰時服務團,參與難民服務工作。

在回憶錄中楊惠敏稱:10月26日晚,她說服英國士兵,成功進入蘇州河北岸租界,並在一名中國辦事人員的幫助下,進入了西藏路上的英軍碉堡。在與碉堡英軍士兵的對話中,楊惠敏驚訝地發現還有一批中國軍隊死守四行倉庫,並得知他們需要糧食、彈藥和擦槍油。天亮後她騎著一輛腳踏車,一個人到市商會去找商會會長,但會長王曉籁並不相信一個女童子軍的消息,于是27日晚上楊惠敏再次穿過新垃圾橋,來到橋東的茶葉大樓,找到了萬國商團俱樂部裏的電話機管理人,在其幫助下修通了四行倉庫的電話機。在天快亮的時候,楊惠敏“把事先抄好的市商會電話號碼包好,丟進四行倉庫,叫他們直接打電話向市商會求援”。

1938年,楊惠敏(右一)與冷雪樵(右二)等合影(上海市檔案館藏)

在收到孤軍電話後,王曉籁親自邀請楊惠敏一同去送物資。在隨後的慶功會上楊惠敏提出四行倉庫上應該要懸挂一面國旗,王曉籁非常贊同,“立即拿起電話,定制了一面十二尺見方的國旗,酒席還未散,那方國旗已送來了。”楊惠敏自告奮勇,接受了向孤軍送國旗的任務,她將國旗裹在內衣外面,再套上制服,入夜後冒著生命危險潛入四行倉庫:

謝晉元團附、上官志標副團長、楊瑞符營長,還有好幾個高級軍官,早已在窗口迎接我。我脫下外衣,將浸透了汗水的國旗呈獻在他們面前時,朦胧的燈光下,這一群捍衛祖國的英雄,都激動得流下淚來了!……(謝晉元)他立即吩咐部下准備升旗,因爲屋頂沒有旗杆,臨時用兩根竹竿紮成旗杆。這時東方已現魚肚白,曙色曦微中,平台上稀落的站了一二十個人,都莊重的舉手向國旗敬禮,沒有音樂,沒有排場,但是那神聖而肅穆的氣氛,單調而悲壯的場面,卻是感人至深的,我一輩子永遠也不會忘記。

書中將獻旗經過繪聲繪色地道出,充滿了傳奇色彩,但無論是獻旗的准備、時間還是內容都與其他報道記載有較大差異。

在曹志功的《楊惠敏渡河獻旗之真相》一文中這樣寫道:

……在八百孤軍固守四行倉庫後,某日上午我忽接得一電話,謂系四行孤軍打來,對方自稱謝晉元,謂該軍擬在所守倉庫之屋頂上懸一中國旗,以示與附近太陽旗有別,唯庫中無較新者,囑設法送一新旗去。……大約當日下午三四時,廈門路一收容所(記得系第一特區市民聯合會所辦)來一電話,謂有一人渡河至該所,自稱系四行孤軍派來,詢問商會地址,並要一國旗雲雲。我即請其派人陪同來會,未幾即由一女童子軍陪一便衣大漢前來。晤談之下,始知女童子軍名楊惠敏,系某校童子軍團派往收容所服務者。

在葉春年的《給四行孤軍送旗的經過》一文中這樣寫道:

……在那天午飯時,另有泥城橋附近學校童子軍團有一位女童子軍名叫楊惠敏,曾與倉庫守軍接觸並且傳遞過去一面國旗,她亦來商會說該旗尺寸較小。……不多時我們所需要的東西即裝了十幾個大麻袋。用牛皮紙包好一面最大尺寸國旗,再加上旗繩,我特地回家把家裏一根最大最粗竹竿送到甯波路戰時服務團團部。

當天晚上並無月光,深夜十一點鍾卡車出發沿河南路北去至河南路橋,……車上除駕駛員外,我和何惠祥等六位團員,還有童子軍理事會趙邦镛鄭炅樟,立報館白廣榮。到達泥城橋東面小橫路口卡車停下。……我們暗中摸索稍靠橋南遠處幾只電燈光源。我第一個匍匐蛇行橫過橋面到達倉庫旁邊一家小煙紙店,卸去一塊排門,店堂內墨黑。有幾個士兵立在櫃台上接受了我送去的一面大旗、一根竹竿之後,用粗長麻繩將一大包一大包的物資由幾個童子軍拖著拖到店櫃邊上運進去。……因爲麻袋裝物太多,笨重異常,故而動作快不出來,等到全部送完搭車回到團部,已經半夜二時。

楊惠敏我就在那天見到她。她那時也參加上海童子軍戰時服務團,她有一個臂章是第四十一號。她送去的旗較小而沒有挂出來,但是她那天在橋堍和那裏守軍聯系亦屬實(是守軍過橋來聯系還是她過去我不清楚,因此無法說明)。她那時自己說十七歲,有人說她二十幾歲。

葉春年的說法在白廣榮的《究竟是誰給四行孤軍送旗》一文中也得到部分印證。綜合所知信息,四行倉庫獻旗的真相大致如下:

10月27日

晚上,楊惠敏從尼姑庵難民服務營走出,至新垃圾橋北堍向孤軍喊話,在得到孤軍要求一面國旗的回複後,楊惠敏于當晚將一面尺寸較小的國旗送至倉庫。

10月28日

上午,市商會接到謝晉元來電,要求提供一面新國旗。中午時分,1名由四行倉庫派出的便衣大漢至廈門路收容所尋到楊惠敏,並在其帶領下前往市商會領取了一面新國旗和部分物資,並稱在晚些時候渡返北岸。

晚10點至11點,載有用麻袋包裝的物資和一面大國旗的卡車從北市商會會址開出,前往四行倉庫。

10月29日

四行倉庫升起兩面大國旗,並將楊惠敏所獻的小國旗懸挂于窗口。當時雖然不同報紙的報道內容略有差異,但可以確定的是,在當時在四行倉庫中,至少有3面國旗被懸挂出來,而其中一面就是由楊惠敏所獻。

此外,當時有傳言稱楊惠敏是渡河獻旗,楊惠敏在其回憶錄中也稱自己是渡河返回的。對于這個說法真僞的判斷,可以參照鄭俠飛對當時蘇州河兩岸布防的描述來進行分析,他稱:

“當時英美軍隊在蘇州河南岸布置了兩條警戒線。第一條警戒線在西藏路煤氣公司門口,……第二條警戒線在西藏路橋南堍沿蘇州河一帶,由美國海軍陸戰隊防守,禁止行人過西藏路橋。所以楊惠敏不可能通過第二條警戒線,更不可能橫渡蘇州河,即使渡過河,也不可能上岸到達四行倉庫,因爲北岸也有英軍警戒,不許行人通過。”

因此楊惠敏獻旗是事實,但渡河獻旗恐怕就是當時誇張性的宣傳。

五

98小時裏四行倉庫發生了什麽

從10月26日二十四時進入四行倉庫,到10月31日淩晨二時完全退出倉庫進入租界,孤軍官兵在四行倉庫中堅持了98小時。

|| 第1日

10月27日七點半左右,進占閘北的日軍先頭部隊推進至北站以東地帶,楊瑞符要求負責警戒旱橋一帶的排長尹求成率領的兩個班據守要點,“全力抵抗,無命令不得撤退”,在短兵相接的交火後,約八點一刻,警戒部隊報告日軍“已確實占領北站大樓,並插上太陽旗子了”。日軍飛機與地面部隊協同行動,在中國軍隊已經撤離的閘北上空偵察並投彈轟炸,旱橋警戒部隊繼續向進犯的日軍開槍抵抗,但由于缺乏後援支持,遂漸退回四行倉庫陣地。二連一排一班班長蔣警率班繼續作爲前哨,埋伏在光複路沿街的民房中,與倉庫西面防守的三連相呼應。此外,在四行倉庫西側還有一座地堡,是原先爲防備租界而准備的工事,位置在交通銀行和四行倉庫之間,謝晉元安排一連四班機槍手埋伏在工事中,與蔣警班組成外圍防線,而機槍連則隱蔽在四行倉庫樓頂,利用高空優勢壓制日軍。

上海市民隔蘇州河關注四行倉庫戰況(上海市檔案館藏)

據機槍連的機槍手王文川回憶,“第一次日軍的進攻是上午8點20分左右,是一小撮日軍,大約三四十人。”第一次進攻倉庫的日軍以爲只有少數中國軍隊藏匿于四行倉庫中,不知道謝晉元已經將外圍防線做過精心布置。因此從地堡到四行倉庫,這段兩百米長的光複路已經是一個大袋子,等這一小隊日軍進入埋伏圈後,地堡的機槍手、在民房內的蔣警班和倉庫頂樓的機槍連一齊開火,在十多分鍾的時間裏,就打死了27名日軍士兵。

上海市民捐給四行孤軍的物品(上海市檔案館藏)

下午一點,交通銀行一帶的日軍逼近四行倉庫,被埋伏在外圍防守陣地的守兵迎頭痛擊,當即擊斃四五名日軍士兵。外圍部隊立下奇功,但由于地堡防禦工事設計之初爲對付租界方面,槍眼方向使孤軍不能很便利地射擊,同時考慮到地堡相對于四行倉庫而言是一個孤立的火力點,所以在此波日軍的襲擊後,謝晉元令地堡附近的一連四班機槍手撤回。

二點半後,約一百余日軍在戰車的掩護下,跨越蔣警班的防線向四行倉庫大門猛攻,孤軍們奮勇反擊,“埋伏在路兩邊民房中的機槍一齊向敵人掃射過去,坦克又爲我們的敢死隊員炸毀”,這名姓張的戰士以集束手榴彈炸毀戰車一輛,自己也壯烈犧牲。在日軍猛攻的間歇,西側三連的兩個班奉命放棄外圍陣地,撤入四行倉庫。但戰鬥中有英勇表現的蔣警班被日軍隔離在外,分散在民房中繼續奮戰,終因彈盡被俘,慘遭殺害。

三點時,負責把守大門的三連連長石美豪全身濺了一層面粉,“面部被彈穿,血淋滿面,他仍然用毛巾敷著,不離陣地”,不久後腿部也被打穿,不得已楊瑞符下令讓其離開陣地休息。正當大門激戰正酣時,失去戰車掩護的日軍紛紛向倉庫牆根靠近,在西南角下聚集的七八十名日本兵,均不在樓內和樓頂的火力範圍內,此時樓頂機槍連一名姓楊的士兵“在身上捆滿了手榴彈,突然從倉庫樓頂跳下,躍入敵群中,拉燃導火線,隨著手榴彈的聲聲巨響,二十多個鬼子兵橫屍陣前,而這位還不滿20歲的小個子小楊也壯烈犧牲”。同時楊瑞符命尹求成率十名士兵至樓頂,“當即投迫擊炮彈兩枚,手榴彈數枚,敵被炸死七名,傷二三十名”,其余日軍便潰散逃走了。在下午的進攻失利後,日軍開始知道倉庫中的守軍有所防備,不再輕易前進,而是采取包圍之勢,等待時機進攻。

27日當天四行孤軍經受了日軍有規模的進攻,謝晉元在向孫元良的報告中寫到:“廿七日敵攻擊結果,據瞭望哨報告,斃敵在八十名以上。”

|| 第2日

10月28日淩晨3點,四十余名日軍士兵從國慶路至倉庫西北角,沿牆爬入倉庫二樓,被守軍發現後發生激戰。已經進入倉庫的二十余名日軍被全部消滅,其余日兵逃走。

黎明前夕又有二十余名頭頂鋼板的日軍士兵爬至倉庫牆角挖洞,企圖用炸藥炸毀倉庫外牆(在楊景深編,楊瑞符校的《八百好漢死守閘北》一書中,稱這些日兵是在蘇州河畔向部隊打旗語),在此關鍵時刻,二排四班副班長陳樹生往身上捆綁了好幾顆手榴彈,拉了導火索,從五樓窗口縱身躍入牆角的日軍士兵中,二十多名日軍全部炸死或震死,陳樹生也壯烈犧牲。經過這兩次進攻,日軍利用孤軍沒有燈火照明,趁夜色進攻的用意明顯,爲了應對接下來還會遇到的夜戰,謝晉元令孤軍就地取材,“將棉花搓成撚子,塗上煤油,點燃後或淩空由窗口擲下,或用一根棍子撐在外面,這雖然是原始的土方法,卻十分有效。”

戰火中的四行倉庫

日軍在經過前一天進攻失利後,集合了更多部隊,企圖將四行倉庫一舉攻破,楊瑞符對當天下午進攻有較詳細描述:

午後三時天氣陰暗,蒙蒙細雨,四行周圍火焰漸熄。我看見敵寇在四行倉庫的西北面,很隱蔽地運動著四五門平射炮,向我們放列,我當令機關槍向敵射擊阻止,而敵寇在交通銀行屋頂之機槍也馬上向我還擊,至此我們又和敵寇開始第二次血戰了。敵火之猛烈,較二十七日堵門攻打尤甚。倉庫各樓中,槍彈橫飛,煙焰蔽目,我命令各連一律停止工作,加入戰鬥,我與謝團附分頭指揮。謝團附擔任大廈東面的指揮,我在西面第三連陣地指揮作戰,與敵相持。下午五時許,敵寇彈藥消耗甚多,我略有傷亡。時天色已晚,敵見不逞,狼狽而去。我又命各連除留必要的警戒外,一律仍然加緊工作。

這番激烈戰鬥後,四行倉庫的自來水管也被打壞,于是孤軍將所有汙水都留存起來,以備消防時用。幸好在與倉庫相鄰的“破房子裏,發現有一個自來水龍頭”,立刻便保護利用起來。考慮到謝晉元調入524團任團附時間不長,很多士兵還不認識他,因此在當晚八點,楊瑞符分批召集各連士兵,向他們介紹了謝晉元團附。謝晉元在訓話完後,讓各位孤軍戰士簡單地寫一份遺書,設法送出去,以示犧牲的決心。當晚除有“三數人因負傷而被營救出外治療外,余均安然無恙”。

|| 第3日

10月29日,惱羞成怒的日軍派飛機盤旋于四行倉庫上空,企圖低飛轟炸,但樓頂的機槍連戰士高度警備,用高射機槍瞄准射擊,日機幾度靠近又被擊退,終未能投彈。日本地面部隊的遭遇與空軍類似,中午十二時,日坦克戰車四五輛,沿國慶路及四行倉庫以北地帶來回穿梭,伴隨著平射炮的射擊,企圖掩護步兵的圍攻。由于孤軍不間斷地使用機槍掃射還擊,圍攻始終沒有得逞。下午二點,日軍發動更猛烈的攻勢,在四行倉庫北面發動圍攻同時,派兩艘武裝小艇,滿載著海軍陸戰隊,從黃浦江口進入蘇州河向西駛,“企圖在倉庫正面攻擊,駛至老垃圾橋附近,經防守該處的英軍阻止,計未得逞”。

當時萬國商團華隊的翻譯鄭俠飛也在現場,四行孤軍通過煙紙店的窗戶向他喊話:“如果汽船駛到西藏路橋,八百壯士就要用機關槍掃射,不管什麽租界不租界,後果應由英軍負責。”英軍爲防止戰火蔓延到租界,在老垃圾橋處阻止日軍繼續西駛,雙方相持不下,形勢陷入僵局,後在日、英領事交涉下,兩艘載約三十人的武裝小艇才于下午四點半離去,當日的進攻狂潮也暫告一段落。

正在進攻的日軍士兵

|| 第4日

10月30日是四行倉庫保衛戰的高潮。圍攻三晝夜未果的日軍不斷向公共租界方面施壓,日本駐華使館海軍武官本田輔和第三艦隊司令官長谷川清先後發表談話,揚言將“不顧一切後果,采取極端手段,對付中國守軍”。

日軍地面部隊的炮火之猛烈也是三天來所未有的,日軍在倉庫附近的曲阜路口構築了工事,封鎖了倉庫與外面唯一交通線西藏路。在國慶路上平射炮不斷地轟擊四行倉庫,將倉庫五樓西面轟出了幾個槍眼,恰恰爲孤軍所用,後者“架設機關槍,向敵寇聚集之處掃射。交通銀行屋頂之敵寇,又倉惶奔逃”。

晚上八點左右,日軍進攻一浪接一浪,並用“探照燈照耀西藏路,以猛烈的機關槍封鎖路口”,用平射炮和重迫擊炮向倉庫猛轟,“最激烈時,每秒鍾發炮一響”。至晚上十二時,謝晉元突然向楊瑞符下達命令,要求部隊于十二點後退入西藏路東側的租界,至31日淩晨二時,全部撤入公共租界。

四天四夜的四行倉庫保衛戰至此結束。

1937年10月31日,“八百壯士”撤出四行倉庫

六

四行孤軍消滅了多少日軍?

其時,爲了壯大聲勢,報道往往會誇大消滅日軍的數量。

如10月28日有報紙報道:“此忠勇之士八百余人,迄至今晨殲日軍三百余人。”還有部分書中稱造成日軍傷亡五六百人,甚至幾千人,此說法恐怕不實。

謝晉元給孫元良的信中寫道:

“廿七日敵攻擊結果,據瞭望哨報告,斃敵在八十名以上,廿八日晨六時許,職親手狙擊斃敵二名”,筆者對四行倉庫的戰鬥細節進行考察,分析出日軍的死亡人數,每天以百分之五十的速率遞減。

但因爲當時報道或回憶材料中在數目上多有誇大,或使用“大約”“敵遺屍甚多”“斃敵數人”等不確定數量詞,加之當時戰局緊張混亂,既沒有人確切記下擊斃日軍的人數,也可能存在將日軍屍體重複計算的情況,因此客觀統計下,四行倉庫保衛戰中孤軍擊斃日軍的數量應該在100人左右,傷者在200至300人左右。

七

中國不會亡

1937年10月31日,向公共租界撤退的四行孤軍

四行倉庫一戰,孤軍在淞滬戰場的敗局之下,以艱苦卓絕之抗戰精神,頑強的抵抗意志,堅守陣地四晝夜。從整個淞滬戰役來看,中國軍人,無論是低層士兵,還是高級將領,大多有英勇無畏的表現,但並不意味著,所有人都這樣。

時任中國右翼軍總司令張發奎回憶:淞滬戰役最後幾天,特別混亂。一天,蔣介石叫張發奎去看孫元良,張發奎又叫自己的副手黃琪翔去找他,發現孫元良正在公共租界內的百樂門舞廳跳舞。張發奎把此事向蔣介石報告了,蔣介石說:“混賬!斃了他!”

“我沒有槍斃他,我感到蔣介石只是說說而已。”張發奎在回憶錄中很冷靜也很無奈地寫下了這句話。

四行倉庫保衛戰開始前,謝晉元給孫元良寫了一封信:晉元“誓不輕易撤退,亦絕不做片刻偷生之計。在晉元未死之前,必向倭寇索取相當代價。”“決不負師座,不負國家。”謝晉元和八百壯士,確實沒有辜負“師座”和國家,但“師座”卻無疑辜負了國家和他的戰士們。

四行孤軍被扣押英租界後,每天仍然堅持出操。圖爲被扣押在租界的孤軍營士兵

四行孤軍撤入英租界後,遭到英軍繳械,隨後被扣押于余姚路的意大利兵營。1941年4月24日清晨,謝晉元在照例出操時遭到被敵方收買的叛徒刺殺,噩耗傳出,舉國哀痛。楊瑞符因撤退時負傷轉入醫院治療,逃脫了被扣押的命運,但他在1940年2月因患肺炎,不幸病逝于重慶寬仁醫院。太平洋戰爭爆發後,日軍攻入英租界,孤軍營官兵皆被敵人所俘,隨後被送往各地做苦力,最遠的直抵太平洋上的新幾內亞。

然而孤軍的抵抗仍未停止,不少人冒著生命危險逃亡,幾經輾轉歸國後重新拿起武器奔赴抗日戰場。他們的事迹曾被譜寫成一曲《中國不會亡》(後改爲《中國一定強》),傳遍大街小巷:

中國不會亡,中國不會亡,

你看那民族英雄謝團長;

中國不會亡,中國不會亡,

你看那八百壯士孤軍奮守東戰場。

四方都是炮火,四面都是豺狼,

甯願死不退讓,甯願死不投降。

我們的國旗在重圍中飄蕩!

八百壯士一條心,千萬強敵不能擋。

我們的行動偉烈,我們的氣節豪壯。

同胞們起來,快快趕上戰場,

拿八百壯士做榜樣。

中紀委官網談電影《八佰》:

孤軍悲壯背後,可知一個弱國的悲涼

《八佰》劇照

8月21日,電影《八佰》在全國上映。人們有理由對這部電影充滿期待,曆史上的八百壯士,就上演了一部悲壯的真實大片:

一支中國孤軍,在日軍圍困中以寡敵衆、死守不退,日軍一波一波的瘋狂進攻,都被勇士們擊退。當日軍抵近企圖爆破守軍所在大樓時,一位身上綁滿手榴彈的中國士兵,毅然從樓上跳下,與敵人同歸于盡。

這是1937年慘烈的淞滬會戰中之細節。曆史細節,唯有放在曆史中觀察,才能讓人更加真實地理解。

八百壯士孤軍堅守,象征意義遠大于軍事意義。

當時的背景是:淞滬會戰後期,中國軍隊不敵日軍海陸空一體的淩厲攻勢。10月26日,大場失守,上海戰局急轉直下,中國軍隊側背受到嚴重威脅,爲防止被日軍圍殲,決定放棄現有陣地,全面向蘇州河南岸轉移。但是,當時蔣介石決定留一支中國軍隊在蘇州河北岸堅守,最終選擇了毗鄰蘇州河的四行倉庫。

八百壯士,實則只有一個營,他們來自第88師,由524團團副謝晉元率領。在日軍已經占領的蘇州河以北區域留下1個營堅守,已無太大軍事價值。在蔣介石眼中,這支孤軍的意義是:讓外國人看看,我們還是有部隊堅守在上海市區的。

蔣介石滿心希望:國聯大會11月3日就要在布魯塞爾開幕了,這個會議,一定要做出制裁日本的決定啊……

1937年9月22日,淞滬會戰正打得難解難分之際,蔣介石在南京就即將召開的國聯大會回答《巴黎晚報》記者提問時,說過如此一段話:“若列國仍又不采取及時措施,遏制日本之侵略,則不但各國對中國原有之貿易爲之消減,即各國在東亞之領土,亦必受嚴重之威脅。故對日制裁,非所以獨助中國,亦所以保護國聯會員國及相關非會員國本身之利益。本人深信各國遠大眼光之政治家,必當有見及此,遵照會章制裁日本,以盡其義務矣。”

一個弱國的悲劇,就是幻想自己陷入危難時強國會“盡義務”出手援助。

當淞滬會戰局勢日漸對己不利後,蔣介石的選擇是:要堅持跟日本人打下去,哪怕是象征性地打,也要堅持到國聯大會召開,由國聯出面幹涉、調停。這又是弱國的悲劇:沒有足夠的軍事實力與堅決的戰鬥意志與強敵對抗,卻幻想通過外交斡旋來達到目的。

國聯大會11月3日如期在布魯塞爾召開了。會上,中國代表顧維鈞要求與會國對日本進行經濟制裁,停止提供貸款和軍需物資,並向中國提供軍事援助。但與會各國出于各自的戰略考慮和利害關系,除發表泛泛的譴責之詞外,誰都不願率先制裁日本。

經過3個星期的空談,11月24日會議通過了《九國公約會議報告書》,會議拒絕了中國政府關于制裁日本的正義要求,強調九國公約和平原則的有效性、必要性和普遍適用性,要求中日停止敵對行動,采取和平程序。

這份報告書,形同一張廢紙。而這份報告書出爐之時,淞滬會戰已經結束,日軍兵鋒,直指瑟瑟寒風中的南京。

心存幻想,又怎能堅決鬥爭?

史料記載,在淞滬會戰中,蔣介石有多處錯誤的決策。該堅決進攻的時候突然叫停,該緊急撤退的時候,又突然讓部隊再堅持幾天。他的錯誤判斷,皆基于西方國家幹涉日本的幻想。

八百壯士的四行倉庫保衛戰,是曆時3個月之淞滬會戰的尾聲。

在淞滬會戰中,中國軍隊付出了巨大的代價:蔣介石耗費心血訓練的20個德械師全部葬送在黃浦江畔,中國雛形的空軍也折損了大半戰機,海軍艦只幾乎全部自沉封鎖長江航道,抗戰初期庫存的彈藥裝備全部耗用在淞滬之戰……

從史料中能夠讀出:中國軍人的血氣之勇與武器裝備、戰術理念、戰略思想的落後,形成鮮明對比。當時中國最精銳的部隊,缺乏步兵與炮兵、戰車的協同作戰訓練,不適應日軍的海陸空立體作戰。

那時的中國,確實是一個弱國,不僅僅是軍事上的“弱”——系統性的弱。

八百壯士作爲蔣介石“打給外國人看看”的象征,最終成爲中國人面對強敵不屈抗戰的象征。

事實上,謝晉元和八百壯士,並不是“打給外國人看看”,外國人靠不住。他們以一腔熱血,不畏死亡,在全體中國人當中樹立了一座堅持抗戰的精神豐碑,他們是中國人的驕傲!

八百壯士的結局,同樣悲壯。

血戰4個日夜後,他們受命退入租界,卻被英軍繳去武器。這支孤軍全靠上海市民接濟。他們照樣出操和訓練,但在紀念抗戰一周年的升旗儀式中,遭到租界軍人的襲擊,4死11傷。他們卻只能通過絕食來抗議。

1941年4月24日,謝晉元在出操時遭受叛徒襲擊,中彈身亡,年僅36歲。同年12月,日本偷襲珍珠港,太平洋戰爭爆發,日軍進入租界,將這支孤軍全部拘禁,押至各地做苦工,最遠的被押送到巴布亞新幾內亞,戰士們有些逃脫,有些死于折磨……

這支孤軍的悲壯,是當年弱小的中國的悲涼。

所幸,現在的中國,再也不是當年的中國了。

這恰恰就是曆史予今天的意義。

綜合:中央紀委國家監委網站、檔案春秋、國家人文曆史、瞭望智庫

來源:廣東共青團