作者:暨南大學新聞與傳播學院教授 彭佳

內容提要:民族自生系統論將多民族的文化認同體視爲有自我分別和轉換的邊界,能夠自我增生的文化系統。這一理論範式將民族文化系統視爲後結構的動態發展過程,在此基礎上,從皮爾斯符號學的三元架構出發,可以將族群—族體—民族的關系視爲“即刻解釋項—動態解釋項—最終解釋項”的模式,從而將多民族文化認同體視爲終極的意義項。在這個發展過程中,不同族群和位階之上的耦合,爲作爲自生系統的多民族文化認同體提供了持續的動力,推動著它的自我增生,是文化發展的基本符號學機制。

民族符號學研究,作爲文化符號學的分支,如其創始人之一霍帕爾(Mihály Hoppál)所說,關注的是民族文化中隱性的、深層的結構。[1]在《原自系統論:一個值得引入民族符號學研究的概念》一文中,筆者曾指出:符號域作爲民族文化的載體,可以被視爲自生系統,有著區分和轉換外部信息的邊界,以及系統內部自我分化和增生的能力。[2]所謂自生系統(autopoiesis),是由智利的生物學家弗朗西斯克·維若拉(Franciso Varela)和亨博托·梅圖拉納(Humberto Maturana)于20世紀70年代提出的概念,用于描述生命體與非生命體的差別。它強調生命體所具有的非平衡的動態結構:auto表示自我,poiesis表示生産或制造,從這個意義上而言,生命體就是autopoiesis,即,它是可以自我生産的系統;兩位學者用它來描述作爲認知體系的生命體所具有的基本特征。盧曼(Nicklas Luhmann)就將其引入了社會學的研究,而在符號學領域,葉玉慧將自生系統論引入對新加坡國家文學的研究,討論了新加坡文學的雜糅性,即馬來文化、漢文化、泰米爾文化和英語文化在文學作品中的彼此滲透和轉換,從而爲新加坡民族文學的整體描述提供了新的視角。她認爲,具有區分邊界、能夠自我繁殖的自生系統,包括生命系統、抽象系統和電腦系統三種類型,而構成新加坡社會域的幾大實體本身(民族體系、宗教體系、曆史、意義/價值觀)就是自生系統,它們共同構成了更大的自生系統,即新加坡社會。[3]14-17在此基礎之上,她對新加坡文學系統的自我生産進行了討論,尤其是對不同語言文化結構的變化進行了深入的分析。

葉玉慧對新加坡民族文學的研究方法非常獨到,她對自生系統的分類和盧曼的社會自生系統論是相近的,即將自生系統分爲生命性、物質性和抽象性的三種。然而,在實際研究中,這三種區分卻不見得可以彼此獨立:比如,在盧曼自己對社會自生系統的劃分中,社團、組織和互動這三個自生系統就都各自帶有物質和抽象的成分,是混雜性的。就如“符號—物”是個混雜的複合體一樣,社會這個自生系統也是抽象認知和實際的物的混合。在對民族文化的文本進行考察時,應當有這樣的認識:文本既可以是抽象的文藝作品,也可以是實在的物質或生命組織;只要它們可以被視爲一個意義完整的組合,就能夠成爲民族符號學或文化符號學研究的對象。將民族文化視爲一個可以自我繁殖的系統,並不意味著文化孤立主義;相反,正如生命本身都是交流系統一樣,民族文化的結構開放性保證了它能夠對外界的影響做出反應,並相應地調整自身的內部結構。外部文本經過自然語的過濾進入民族文化內部時,已經被重新編碼,成爲了文化的轉換機制所“允許”的文本,但它攜帶著新的意義——這一新文本和原有的文化文本不停地碰撞,在交流中産生新的類型和結構,從而持續地進行著意義的再生産。民族文化內部的子系統結構分化,正是民族符號學研究的題中應有之義:因此,用自生系統論去考察民族文化的深層結構發展,是可以並且應該著手的新視角。

一、民族、族群與族體的三分關系

如何用自生系統論去考察民族文化的動態發展過程,尤其是多民族文化認同體中各族群的互動關系呢?在這一方面,庫茲涅佐夫(Anatoly M.Kuznetsov)以自生系統論爲視域,對俄羅斯人類學家史祿國(Sergei Shirokogoroff)提出的“族體”(ethnos)和民族學上的“族群”(ethnic group)概念做出的闡釋,頗值得借鑒。[4]所謂“族體”,按照費孝通的理解,是過程性的存在,即,不同族群之間不斷融合和分離的曆程,是持續的動態發展。在此基礎之上,費孝通指出,中國的多民族地區之族體形成,是從帝國向多民族國家轉變的過程;而在漢族地區,族體問題的本質則是從鄉土社會向現代國家轉變。[5]對于費孝通之于“族體”問題的理解,楊清媚有專文論述,甚爲詳盡,此處不再贅述。[6]本文旨在指出,“族體”問題是理解“民族”與“族群”之動態關系過程的關鍵,因爲它本身的話語範式突破了結構主義,帶有鮮明的後結構特征;而自生系統論的動態性,它對“系統/環境”的區分和“系統/子系統”的機制描述,正好爲這三者之間的關系提供了一個有益的注解。

對于“民族”這一概念,中國學界有著持續的討論。中國民族學研究在建立時期及初步發展期受前蘇聯文化影響較大。根據金天明、何俊芳等人的研究,1953年在國內出版的《斯大林全集》(第2卷)將“民族”這一概念譯爲“民族是人們在曆史上形成的一個有共同語言、共同地域、共同經濟生活以及表現了共同文化上的共同心理素質的穩定的共同體。”[7]這一譯法將共同語言、地域、經濟生活和文化作爲嚴格的限定性描述語,由此,這四項要素成爲了“民族”這一概念的必要條件,相對而言,這個說法是缺乏彈性的。對照斯大林的原文,“民族”這一概念應當直譯爲:“民族是曆史上形成的穩定的人們共同體,它産生于語言、地域、經濟生活以及表現于共同文化上的心理素質的共同性基礎。”[8]何俊芳的這一譯法,將語言、地域、經濟生活和心理認知上的共同性視爲民族成爲“共同體”的曆史原因,但並非將其作爲固定不變的條件,相對而言,較爲接近“族群”的觀點,而與“國族”的概念相去更遠。這個譯法和劉克甫對“民族”的看法較爲類似,後者認爲,地域、經濟的共同性可以只是民族形成的曆時性過程中的外在聚攏條件,而自我的描述和指稱才是民族形成最爲核心的要素。由此,他提出:“民族是以共同的地域、共同的經濟生活、共同的婚姻範圍等聯系爲形成條件,以共同的語言、共同的物質和精神文化特點爲客觀特征,而以自我意識和自我稱謂爲根本要素的一種具有相當穩定性的社會共同體。”[9]這就和莫斯科—塔爾圖學派(Moscow-Tartu School)的符號學研究中將語言作爲符號域最核心的“自我描述”機制的觀點有不謀而合之處:共同的語言符號系統,既是民族文化的自我指涉機制,決定著民族的自我命名和認知,是民族文化模塑意義世界、建立周圍世界的指涉和認知機制;不止如此,它還是民族形成過程中的區分邊界,是一個前提性的所在。因此,它既是先在的,又是共在的:用洛特曼(Yuri M.Lotman)式的語言來描述,它同爲民族文化的前提和結果。這是符號學發展到當代的一個基本範式,同索緒爾靜態式的結構主義觀點不同的是,它不止關注系統之共時截面的問題,它還關注開放性的互動結構,將系統視爲動態發展的持續過程。這當然要求人們在對系統進行描述時首先要確定系統的核心要素:就如納日碧力戈在20世紀90年代所指出的,“民族自我意識和民族自稱是兩個最爲穩定、與民族本體共存亡的因素。”[10]在此基礎上,對系統的可開放性要素或結構的描述,是建立符合當代學術的話語範式的進一步要求:納日碧力戈在後來的研究中,引入了皮爾斯的無限衍義之三分模式來解釋多民族文化認同的形成,[11]正是這種開放式、動力性的描述範式的表現。

不僅如此,就如何俊芳所指出的,“民族”一詞實則是雙重意義的:它既具有政治實體性,跟現代意義上的國家相近;又可以指自覺的語言、文化、經濟、地緣之共同體,這就跟“族群”的意義相若。盡管這兩個層面的“民族”意義不同,但如果以“族體”爲聯結,去做一個自生系統模式的考察,就能發現,這個動態發展的機制,非常適合對中國這樣由多民族文化共生、在曆史上長期共同生活、彼此凝聚,發展出了共同的文化體自覺,並由現代國家意識而建成的民族文化進行描述。首先,“民族”和“族群”,都是一種有自覺意識的、主觀認同的建構。何俊芳等人如此定義“族群”:“族群是存在于大社會中的集體(次團體),成員擁有或爲假設的共同祖先,有共同的曆史記憶,以及擁有定義自我的特別文化表征。”[12]崔姆博(Joseph E.Trimble)等人則從族群的認同和歸屬感來描述這個建構過程:“族群認同是一個聯系關系的建構,人們會被他們自己或其他人以爲是屬于某些特定族群或文化群體。”[13]持與人種學定義相反觀點的韋伯(Max Weber)如是說:“所謂的‘族群’,乃是那些在主觀上相信他們源于共同祖先的人類社群。此種信念,可以源自他們對自己的形貌或文化習俗上的相似性的認知,亦可源自被殖民的,或是移民的共同記憶,它對促成族群的組織至關重要;相反,其成員到底是否客觀上擁有血緣關系反而不那麽重要。”[14]韋伯所說的這種主觀上的自我認同和稱謂,和納日碧力戈的看法是一致的:它是“民族”和“族群”體最爲基礎的、必要的條件,不論是單個的民族,還是多民族共同體都必須以此爲核心才能得以建立。其次,在族群和文化這個意義上的民族,首先要形成具有自我意識和稱謂之群體,在此基礎之上,才能形成政治意義上的“民族”,即所謂“國族”或“國家”,它所追求的“國族性”(nationhood)是帶有明確政治訴求的,要求的是自治權利,而不僅僅是內部的認同,或是既可以與外部區分的、又具有彈性邊界的系統。可以說,政治意義上的“民族”觀是訴諸某種自決或獨立,其著眼點更多的是自我管理的主權。[15]

在此,需要特別說明的是,本文將自生系統論引入對民族文化的描述時,處理的是文化意義上的“民族”,尤其是多民族文化認同體與族群之間的互動關系問題,並不考察民族的獨立或主權問題。這種觀察視角也符合將民族符號學視爲文化符號學之分支的觀點:畢竟,符號學並非所有學科百試不爽的通用公式,尤其是符號系統論,對于政治話語的剖析並不是其優勢所在,它更適用于對語言和文化結構機制提出觀察、描述和批評。

事實上,中華民族文化作爲多族群認同的統一體,對“族群”這一概念有著獨特的理解。孔子在《論語》中將“諸夏”和“狄夷”作爲相對的概念來使用時,已經定義了“我族—外族”的內外區別。盡管“自我/他者”的分別是任何個體和文化確立自我的前提,但不少學者都認爲,這種區別暗含著一種階序上的高低優劣,蓋《八佾》有雲:“夷狄之有君,不如諸夏之亡也”;“諸夏”意指文化上先進的諸族群或文化群體,較之于“蠻”“夷”“戎”“狄”,是更爲高級的文明。的確如此,春秋時期史料中有不少這種以“華夏”的自我中心主義眼光去描述和評價其他族群文化的句子,如“戎狄豺狼,不可厭也;諸夏親昵,不可棄也”“諸夏從戎,非敗而何?”“裔不謀夏,夷不亂華”等。從這個意義上來說,似乎中華文化從一開始就具有明顯的漢族自我中心主義,這種鮮明的階序性是不利于族群融合爲多民族文化的:尤其是“非我族類,其心必異;戎狄志態,不與華同”這樣的論述,將“我族/外族”放置到了一個二元對立的結構之中,看起來似乎是非此即彼的狀態。然而,如果把這一觀點放在曆史語境中去考量,就能看到:自我意識的樹立和凝聚,是一個文化族群形成的基礎,對內團結和對外競爭的秩序建立之意義即在于此,就如許倬雲指出的:“平王東遷,王綱不振,這一個政治體系竟可由強大的諸侯接過去,依舊維持了對外競爭的團結。齊晉前後領導華夏世界抵抗戎敵,攘禦荊楚,只能歸之于華夏世界內部因共同意識而産生的文化凝聚力。”[16]在這裏,許倬雲強調的是華夏世界的“政治體系”的“自我/他者”之區分,這一觀點並沒有將當時的華夏文化作爲一種有民族文化邊界的體系來考量,而是更多地將其作爲政體性的系統來加以觀察和描述。也就是說,“諸夏/狄夷”的意義區分,更多的是政體層面的,而在文化層面,這種區分的階序性並不那麽鮮明。據此,張其賢提出了對春秋時期“諸夏”和“狄夷”的新看法,他認爲,“諸夏/狄夷”的區分,所隱含的文化之階序高下性雖然存在,但並不是首要的,因爲這個分別並不建立在族群自我確立的基礎上,而是爲了政治需要被發明出來的概念。他說:

第一,在春秋史料中,“諸夏”並不是一種族群(ethnic group)或文化社群(cultural community)之概念,而是一種政治集團(political alliance)概念。這個政治集團的成員雖然有某種政治集團意義上的我群(we-group)概念,但這種我群概念還沒有發展成族群意識(ethnic consciousness)。第二,春秋史料中的“蠻”“夷”“戎”“狄”,其主要意涵是“外人”而不是“文化落後之人”。因此,在春秋時期“諸夏”之人的認知中,他們和“蠻”“夷”“戎”“狄”的最重要區別,並不是文化先進落後之別,而是一種內外之別,一種“我群—外人”之區別;文化先進落後之別雖然存在,卻並不像內外之別那樣經常被“諸夏”之人提及。換言之,在春秋時期之人的認知模式中,我群和他者的首要區別其實是內外之別,次要區別才是文化先進落後之別。[17]

本文無意卷入對先秦時期中華民族的“族群”觀念是否已經具有雛形的爭論,而是試圖指出,任何自生系統要將自身和“環境”相分別,客觀的邊界如地域、形貌等固然重要,但如張其賢所說的,“認知模式”中的“內外之別”才至爲關鍵:系統的“自我觀察”(self-observation)是其核心所在。在自生系統論中,系統和系統可以互爲環境,它們自我區分的關鍵是由符碼構成的邊界,而符碼如何二分,是系統自我建構的核心。在中國的多民族文化認同的共同體認同中,這個二分性的邊界並非是“諸夏/狄夷”,而是“禮/非禮”:任何外在于該系統的要素,都必須經過其轉換以後,才能以被允許的、可辨識的、能夠被認同的形式進入系統。這個符碼轉換,在少數民族對中華文明進行帝國統治的時期,表現得特別明顯:“禮”的天命性和秩序性,直接體現在少數民族政權對自我文化的全面改造,對儒家的“禮”之秩序的接納、融入之上。通過這樣的方式,少數民族政權才能證明自身統治的合法性,並由此贏得漢族文化這一主體文化的認同。不止如此,如果將“華夷之辯”只視爲中華多民族文化認同體發展進程中的曆史性現象之一,並將“族體”的動態發展過程從整體上來進行考量,就能發現,融合性與異質性的並存,一直是多民族文化認同這個自生系統內部不斷産生耦合互動的動力之一;事實上,“華夏”與“狄夷”之間存在著互相影響、互相融通的關系。不少學者都注意到了中華民族曆史多重敘述的可能,比如,汪晖就認爲,“華夷之辯”只是中國曆史敘述的視角之一,在此之外,還存在著多重的敘述視角,如多民族認同的視角、遊牧民族內部的發展視角、帝國想象的視角等,因此,他指出,這種敘述的困難性事實上可以使得我們有機會去重新審視中國的曆史和文化的豐富性。[18]在此基礎之上,江湄提出了漢、遼、金的“各與正統”說,他指出,元朝作爲一個繼承了遼、金、宋王朝的政治和文化遺産的大一統王朝,如果人們能夠“平等看待這三個不同民族政權的曆史,無疑更加符合這一時期多民族融合進一步發展的曆史進程。”[19]他將中華文化的秩序性視爲這個文化共同體的根本核心,認爲這個文明的存續,以及相關政權的合法性,都必須以此爲基礎:“‘正統’乃是天下公器,不爲某一個特定的族群所私,無論是哪一個民族,只要它奉行中國的政治、社會、倫理價值與秩序,就是中國曆史上的‘正統’王朝。這樣的思想觀念蘊含的是包容並有多元民族、文化,多種異質性並存的‘中國’意識,它深刻地影響到現代中國人的國家觀念和國家認同的形態。”[19]所謂“中國的政治、社會、倫理價值和秩序”,就是以儒家思想爲核心的“禮制”之秩序,它滲透在中國文化和社會制度的方方面面,因此,可以說,它就是“中華多民族文化認同體”這一自生系統的邊界,是這個自生系統所具有的、區分性的符碼。只有當一個民族奉行這些價值和秩序,也就是說,將社會的文化和制度按照“禮”的符碼來重新建設時,才能夠被承認爲“正統”的王朝,贏得整個系統的成員的認同。而它原有文化中“非禮”的部分,要麽被排除出去,要麽被變異性地保留和重寫,以另外的形式進入自生系統,引起其內部的耦合,以産生新的文化現象。

二、多民族文化認同體的自生系統模式

上文已經指出,以西方民族或國族理論爲基礎的國家觀念,與中國這樣的建立在多民族統一的文化認同體之上的國家觀念,有著深刻的不同:中國的多民族不斷融合的進程,是建立在“天下”觀的基礎上的,這一理念既不同于契約式的“城邦—國家”觀,也不同于分離主義的“族群分立自治”之國族觀,而是以漢文化、以儒家文化爲中心,由內而外、互滲互動地建立具有包容性和多樣性的文化認同的理想。在這樣的“族體”發展過程中,一個動態發展、分化、融合,最後實現自我增生的過程,這就涉及自生系統論的另一個方面:子系統的互動與發展。在系統中,由于不同符碼的分化,形成了不同的子系統:盡管區分這些子系統的符碼也是二分性的,卻並非相互排除的關系,而是從不同層面上可以融合與重疊,因此,這些子系統之間會發生耦合作用,它們的持續互動共構了整個系統,並由此推進了系統的自我複制與發展。這些子系統,就是各個不斷融合、分出、再融合的族群,它們因著自身的稱謂指涉而被不斷分出,從而形成既具有邊界、又能夠推動作爲系統的多民族文化體向前發展的,具有自生性的要素。這和史祿國對族體發展過程的描述是相似的:族體的多樣性是各個群體的人們不斷適應由這些群體建立起來的文化環境和自然環境,並且和其他群體互動的結果。事實上,史祿國的理論相當注重系統和環境的區分,他的《族群單位和環境》(“Ethnical Unit and Milieu”)一文就清楚地指出了,族群是以自然、整體文化系統和與其他族群的關系爲環境的,[20]這無疑和自生系統論的描述模式有相當程度的契合,即,系統與系統之間可以互爲環境,作爲環境的系統可以對作爲主體的系統發生“觸發”式的耦合。

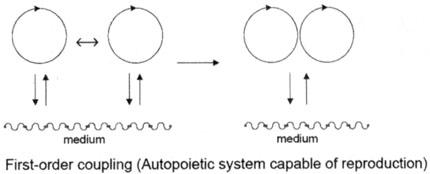

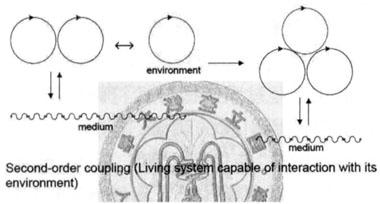

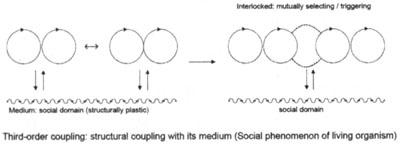

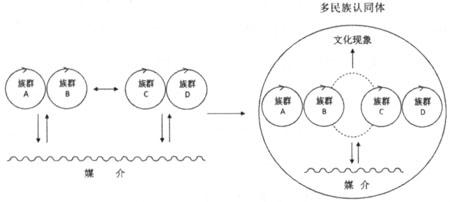

葉玉慧曾用清晰的圖示來描述作爲自生系統的民族文學對“系統/環境”的區分,以及內部的動力耦合運動對子系統的分化之推動。她所關注的焦點是民族文學和文化系統的各要素之間的互動,它們如何在符義的層面上生産出差異。由此,她提出了民族文學/文化系統的三階耦合運動模式,如圖1、2、5所示。[3]21

圖1 自生系統內部的一階耦合

葉玉慧將個體視爲社會自生系統的最基本構成部分,人們通過不同的媒介進行符號互動,和其他個體之間産生耦合:這種人與人在不同的子系統,或者說綱要之間的互動及其引起的變化關系,是推動社會發展的動力,因爲任何作爲意義活動的符號過程必然是關系性的,而作爲符號域的社會系統之場所,就是這些關系性的符號過程的總和和結果。需要說明的是,在這裏,葉玉慧既然將個體作爲自生系統的最小構成要素,而並不是采取的傳統的文化符號學的做法,將空間性的子系統作爲符號活動描塑的基本單位,那麽,社會文化系統中的空間就是被這些最小構成要素生産出來的邊界,它們並不被視爲單個的、實際的符號活動的主體來被加以考量:對它們的使用是修辭意義上的,乃是一種思維的隱喻。就如作者自己所說的:“在梅圖拉納看來,一個整體及其存在的空間都是由分別和決定的過程所具化的,不論這個過程是物理意義上的,還是概念意義上的,皆是如此。”[3]19由此,葉玉慧回應了西方社會學研究中對盧曼的社會自生系統論不觸及個體、只能進行抽象描述的批評,試圖將自生系統論視域下的民族文學研究落到實處,落實到具體的單個文本要素上去,即,用對一個個文本中的各要素耦合分析,來證明結構的互動性,以期將個體的能動性這一重要的因素納入自生系統論的考量之中。

葉玉慧的研究爲本文將自生系統論引入對民族文化的符號學研究提供了新穎而有益的思路,尤其是她以媒介化過程爲中介來描述子系統之間的互爲耦合過程,從中可以看到,在區分子系統與其他子系統(它們互爲環境)的邊界,以及它們的相互作用過程——事實上,這個區分與相互作用過程是同時進行的,它們必須要透過媒介才能展開:如果我們把多民族共同體中的不同族群視爲各個子系統的話,就能看到,它們相互區分和互動的最重要媒介,就是自然語。這裏,必須提到盧曼的社會自生系統論的一個核心觀點:“傳播”(communication)才是這個系統的基本單位,它推動著空間性的子系統之間的耦合,以及整體系統的自我增生。也就是說,不同族群之間的傳播與交流是本體性的,是多民族認同體能夠持續發展的根本。由此,可以推論,各種形式的符號傳播——除了語言交談這樣的單一媒介傳播之外,經濟活動的、儀式的、音樂的,甚至是戰爭形式的傳播,透過多種媒介的符號活動,成爲了推動族群互動、分出、融合的持續動力。尤其是大衆媒體的傳播,由于它的傳播範圍廣,突破了人際傳播的局限,實現了網狀的符號傳播——特別是社交媒體從大衆媒體系統“分出”之後,它去中心化傳播的態勢,更是加劇了各種文化之間耦合互動的範圍和速度。由于子系統之間可以相互重疊,也可以不在同一個層面上進行區分,它們之間的碰撞由于在經濟、政治、宗教等維度上有所側重,可以循著不同的運動軌迹生成新的邊界,由是産生新的子系統。

圖2 自生系統與環境之間的二階耦合

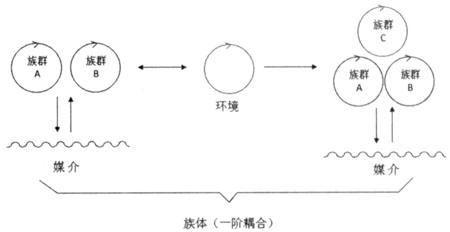

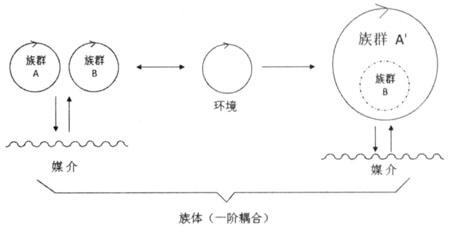

由于民族符號學的自生系統論模式不考慮個體與個體之間的耦合互動,而是將作爲子系統的族群視爲系統內部的運動對象,並將傳播視爲基本的運作要素,因此,互爲環境的各族群(子系統)之間的互動,可以被視爲本模式中的一階耦合:這種耦合過程,就是族體(ethos)的動態發展過程。這是本文提出的自生系統模式與葉玉慧提出的自生系統模式明顯不同之處。族群與族群之間透過各種媒介(身體的、語言的、工具的等等)相互交往,在文化的相互傳播中經由符號的互動或是自我分出,形成新的子系統,也就是新的族群(見圖3);或是相互融合,整合爲新的族群(見圖4)。這兩個過程,都往往涉及對共有的符號,尤其是認同性的象征的建立,是符號學研究大可作爲之處。這種動態發展的過程,構成了族體之間的關系變化:以西夏的黨項族爲例,不少學者都認爲,它是鮮卑族和羌族等族群或部落的不同階層相互融合,産生了共同的符號信仰系統和民族自稱(“Tangghut”,或“氐羌”之訛聲演變)[21],而形成的新的族群,①從符號自生系統論的角度而言,這是典型的族群(子系統)之分出;而西夏滅國之後,由于子系統的邊界(民族姓氏和自稱)被抹除了,這個系統與另外的子系統,蒙古族、漢族等族群之間産生了融合性的耦合,有的成爲了蒙古族部落的一支,另一部分融入漢族,也就是說,這個民族的自稱性符號,或者說族群共有的象征消失了,或者被改變了,作爲融合性的要素被納入了其他族群使用的符號之中。②再如,生活在雲南洱海周邊的當地土著(被稱爲“上方夷”)和遷徙而來的氐族、羌族、漢族、彜族等少數民族(被稱爲“下方夷”),在長期的生活曆程中,不斷和作爲其生活環境的其他族群子系統産生互動耦合,逐漸分出了新的子系統,這個子系統因爲自身已經産生了新的民族自稱(“白人”)和自我意識,邊界較爲清晰,因此,在建國初期,這一以單獨的指稱來自我命名、具有獨立的自我意識的群體被認定爲一個單獨的族群,即白族。③這種族群之間的不同耦合關系,可以用下圖表示。

圖3 自生系統之族群分出圖

圖4 自生系統之族群融合圖

在提出了一階和二階耦合的圖示之基礎上,葉玉慧進一步考察了民族文學內部相互耦合的子系統,以及由它們之間的互動所産生的新的子系統與媒介之間的耦合,將其稱爲“三階耦合”(如圖5所示),以此描述族群文化與媒介之間由于互相激發和選擇而産生的文化現象:就本文的研究範疇而言,正是這些現象促進了多民族認同體的産生和發展。

圖5 自生系統在社會文化實踐中的三階耦合

在本課題的自生系統模式中,這一過程被稱爲二階耦合,其運動模式可用下圖表示:

圖6 多民族文化自生系統的族群文化互動

正如自生系統論的基本論點所認爲的,整體系統的區分性或者組織封閉性,其實就是自生系統的自我指涉(self-referential)性,它通過其與環境不斷區分開來的過程不斷指涉自身;中華多民族文化認同體作爲自生系統,在近代國家意識産生之前,是透過“禮/非禮”的文化符碼轉化,來進行自我指涉,並不斷將其他族群納入自身系統的。中華文化作爲具有嚴整的禮儀符碼結構的文化體系,將一切不符合其文化禮儀的外部文化要素或者加以排除,從而暫時地、或長期地排除在認同體之外,純粹將其作爲外部環境,建立了清晰的“我/他”之分;或者對其加以轉化,用自身的區分性符碼機制對這些要素加以改寫,使之可以進入系統內部,並和內部的不同子系統發生耦合。後一種情形導致了新的文化現象的産生,它在系統功能的意義上促進著子系統的分化,從而推動著整體的系統——中華多民族文化認同體——不斷向前發展,持續地進行自我增生:不管是以“華夏”爲中心的多民族文化認同體中被納入的族群越來越多,還是“中華文化”中被吸收、從而得到存留的其他文化要素日益豐富,這些新的文化現象的産生,都是這一自生系統不斷自我生成的表現。並且,如同前文所指出的,自生系統中的子系統可以既是意義層面的,亦是物質層面的:族群數量和文化現象都得以“自生”,這又再次證明了自生系統內部子系統是在混雜的狀態下互動和運行的。

中華多民族文化認同體在內部族群不斷互相耦合,在這種狀況下,文化認同體這個整體系統盡管有著中心,但它的運動卻不是單向的,而是雙向或者說多向的:其他族群也有著自身子系統的核心,它們作爲漢文化體系的“環境”,也可以對前者産生“觸發”的因果性效應,當然,最終得以實現的效應是從漢文化體系本身的機制所具有的種種可能的其中之一。因此,我們可以看到,漢文化體系不斷“漢化”的同時,漢族和其他族群也發生著不同程度的“胡化”,雙方的影響是交互主體的。這種符碼在系統邊界上的轉化和被改寫,從而以另一種方式進入文化認同體,在族群之間透過不同媒介引發耦合互動的過程,就是圖1-6所描述的符號運動過程。

綜上所述,圖4、5、6所描述的,在中華文化多民族認同的自生系統中各族群的相互耦合,以及外部文化經過系統區分性符碼機制轉化而進入系統內部所引發的耦合,這些動態的符號過程與史祿國的“族體”觀類似,因爲“族體”本身,就是“心理複合體”(Psychomental Complex),它包含了族群的曆史經驗、延續的傳統和信仰,以及習得的實際知識,這些都是族群在建立自我與他者之區別的過程中逐漸形成的基本要素。[22]如果將“族群”“族體”和“民族”三者放置在皮爾斯所建立的、開放性的、闡釋性的符號學視域中,尤其是將其放置在開放性的解釋項三分模式之下,就可以看到:族群,或者說族群性,是每個族群進行自我指稱時産生的“即刻解釋項”(immediate interpretant),或者說“直接解釋項”;所謂“即刻解釋項”,即,“它之所以爲解釋項,是因爲它在有關符號自身的正確理解之中顯示出來(revealed);它通常被稱作‘符號的意義’(meaning of the sign)”[23]51。族群的自我認知,以及他者對族群的認知,就是“直接的解釋項”,它能夠被“揭示出來”,是因爲它是符號的意指對象,是它直接指向的範疇或概念。比如,“維***”指的就以維吾爾語爲本族語,其使用的方言包括中心語、和田語和羅布語,聚居在***吾***,普遍信仰伊斯蘭教的族群。而族體這一持續發展的過程,就是族群的自我意識和認知産生的“動態解釋項”(dynamic interpretant),它是“符號作爲符號而真正造成的實際效力(actual effect)”[23]51用皮爾斯的話說,正是動態解釋項使得意義可以在實際的傳播中被擴散開來,因爲它關注的是符號的意義或效力是如何從心靈轉移到心靈的,即,“它讓我們准確地知道,什麽東西可以使我們能夠從一個事實(或一對事實)直接推斷出另一個命題也爲真。”[23]222各民族之間通過交流和互動,形成共有的語言符號或象征,這個符號過程,可以被視爲動態解釋項的推導過程。正是在實際傳播中産生的、認同性的象征,使得“符號的意義或效力從心靈轉移到心靈”,在族群中産生凝聚。它們最終指向的,是“民族”,即中華文化多民族認同體這一“最終解釋項”,它是對前面所有的解釋項進行意義歸結和終極解釋的所在。“最終解釋項”是“一種方式(manner)”[23]51,符號通過它“將自身再現來與其對象有關的”[23]51方式,它是終極的意義,符號過程無限衍義的終點:事實上,皮爾斯將它稱爲維爾比夫人(Lady Victoria Welby)所說的“意思”(the sense of meaning),他如是說:

它們共同組成了一種常識(common sense)(cf.CP 1.654,CP 8.179),一個言述宇宙(a universe of discourse)(CP 4.172)或一種共同基礎(common ground)。這些産物常常被皮爾斯稱爲符號行爲者的共同心靈(commens),並且它們也是符號行爲者之行爲習慣的基礎以及核心所在(LW 197)。意思的産物是符號連續翻譯過程的結果:符號解釋行爲者在這一過程中與其他符號行爲者的産物都成爲(並且共享)連續統一體(也即社群)的一部分。而該産物的效力就是,那些共享相同符號解釋統一體的解釋行爲者們會去創建某種特定的感覺性(sensibility)或者理解力(comprehensibility)。[23]223

這種社群或者說統一體共同生産出來的意義,就是多民族統一體的民族認同。盡管它在現實中一直是生産中的、未完成的、未終結的意義,但是,在概念中、想象中,它卻可以是一個終極指涉,是凝聚不同族群之認同意識的、最高層面的整體意指,賦予整個過程以邊界和目的。

三、多民族文化認同體的共生論與自生論比較

較之于其他描述模式,多民族文化共同體的自生系統模式有何益處呢?如果將同樣來自于生態學的“民族共生論”與“自生系統論”做一個簡略的比較,就能發現,兩者雖然都是以生命的互動性去透視中華文化這一多民族認同的共同體結構,但側重點卻各有不同。共生論(Symbiogenesi)是美國生物學家林恩·馬古利斯(Lynn Alexander Margulis)提出的理論,“共生論”一詞的意義,就是“以共存而生成”(becoming by living together)之義,它指的是生命體從最低層面的細胞,到最宏觀層面的生態圈,彼此之間相互依存、又各自發展的過程和狀態。這一理論首先被用來描述原核生物是如何從真核細胞發展進化而來的:在馬古利斯看來,能發生這樣的演化,是因爲真核細胞中的線粒體和葉綠體之間存在一種彼此獨立、卻又互相依存的關系。因爲其獨立性,它們各自有著自身的遺傳和運作機制,卻在演化過程中共存下來,並且發生了相互作用,從而生成了新的生命形式,即原核生物。[24]這一作用機制首先是在真核細胞內部發生的,因此,“共生論”又被稱爲“內共生理論”(Endosymbiotic theory),它被視爲解決生命演化之謎的重要理論。例如,卡維利爾-史密斯(Thomas Cavalier-Smith)就指出,“共生論”是在系統發生學的層面上提出的重要理論,它代表了生物學演化論中的嶄新模式。[25]的確如此:馬古利斯不僅試圖解決生命體如何在互動中生成新生命體的問題,還在宏觀層面上對整個生態圈的共生機制進行了描述:稍後,她和洛夫洛克(James E.Lovelock)共同提出了生物域(biosphere)的“蓋娅假說”(Gaia synpothesis),認爲地球就是一個超級有機體,依靠的是不同形式的、各自獨立、又相互依存的生命體的“共生”,才能動態地、持續地發展成爲一個和諧而穩定的生物域。[26]這樣一個生態學的模式很快就被引入到了對文化系統、或者說文化整體性的考察與描述之中,譬如,明浩就提出,“共生論”可以用于對我國多民族文化體的描述:首先,漢族文化是“內共生”的,因爲漢族文化並非是一味同化其他民族的文化和價值觀,而是與後者有著積極的、持續的互動,並由此生成了泛化的“外共生圈”。各民族之間的主體間性並不是相互消減、彼此抗爭的,而是在統一的認同中得到了差異性的發展,[27]這和前文所討論的、多民族認同體系統內部的族群之間相互耦合的動態過程有著極大的相似之處;其次,在民族國家的建構中,應當有意識地引入“共生論”模式的結構,將民族身份和公民身份互動互補,在相互包容的基礎上建立更爲強有力的融合。[27]應當說,明浩的這一看法是相當具有洞見的:以平等、共存、可持續發展爲特征和主旨的“共生論”,在實際的社會效應層面,爲民族政策的方向把控、爲人們如何更好地理解各民族之間的關系,提供了有益的理論視角。

從符號學的層面而言,首先,“共生論”打破了生物學進化論中“弱肉強食”中的觀點,符合生物符號學最新的“網狀”符號模式,這種模式對向生物符號學積極敞開的文化符號研究,具有強大的吸引力。就如生物符號學的建立者西比奧克所說的:“網在必然的相互關系上,在它的無機補充物、蜘蛛所結的、幹了的線構成的框架上,聯接了蜘蛛的有機世界。網暗示著無脊椎動物和脊椎動物的相互關系的生命;它描述了中心、輪輻和邊緣的互動;它照亮了懸置和減弱之間的辯證關系;並且引發了許多進一步的對比和對立。”[28]如果說“共生論”體現的網狀模式是一種“去中心化”的話語形態,那麽,用它來描述多民族文化認同體之間的結構關系,就再合適不過了:當代的文化研究認爲,族群之間的關系並非等級性的、競爭性的,而是共生互利、相互有機聯接的,這種觀點和生態批評倡導的多樣性與平等主義本身就具有一致性。其次,“共生論”將覆蓋全球的“生物域”視爲“蓋娅母親”式的有機體,而民族符號學的基礎範式理論,“符號域”(semiosphere)理論,正好是以“生物域”概念爲基礎的:它強調系統的邊界和彈性共存,這也是自生系統論的基本觀點。如果將這一視域與民族的“共生論”模式並置,就能看到:民族符號學的自生系統論強調邊界,強調區分性的轉化符碼,但並不因此就否認內部子系統的多樣性與異質性;相反,它承認,正是經過系統邊界符碼轉化的要素,才更有可能引發多重的耦合,“觸發”系統內部的可能反應,從而促進系統自生,向前動態發展。

可以說,在將多民族文化認同體視爲一個整體的、有機的系統的基礎上去審視自生系統論與共生論的關系,就可以看到,它們的視角是互爲補充的:前者重在對符號意義動力機制的根本描述,而後者重在強調族群之間的和諧性與互利性,兩者的側重點不同,但可以互相平衡。由此,也可以看出,將生物符號學的重要理論引入民族符號學研究,是有利于後者的學科建設的:這樣的做法符合多學科融合發展的必然趨勢,是值得繼續探索的新方向。著名的符號學家科布利(Paul Cobley)曾頗有遠見地指出,當今的生命符號學研究有幾個重要面向:一是用生物學知識重寫哲學層面的“意義”研究,二是探索其他生命體實際的生命符號活動,三是消除自然與文化、科學與人文的人爲割裂狀態。[29]而民族符號學在引入生物符號學範式方面的努力,不僅是對“意義”研究的重寫,還是對原有的自然與文化、科學與人文之割裂狀態進行彌合的一種努力。由此,應該可以說,在這個重要的、嶄新的方向上,盡管本文的研究還遠不成熟,但是,卻是一個值得進一步展開的嘗試。

注釋:

①湯開建《黨項西夏史探微》,上海:商務印書館,2013年,第3-69頁;苗霖霖《黨項鮮卑關系再探討》,《黑龍江民族叢刊》,2014年第4期,第91-95頁;黃兆宏《黨項拓跋部的興起與西夏王朝的建立》,《青海民族大學學報》,2012年第3期,第68-72頁;魏清華《黨項族史料概述》,《黑龍江史志》,2010年第11期,第52-53頁。

②湯開建《黨項西夏史探微》,上海:商務印書館,2013年,第419-480頁;尹江偉《黨項民族溯源及其最終流向探考》,《西部學刊》,2015年第7期,第78-80頁;趙海霞《鮮卑折掘氏與黨項折氏》,《西北民族研究》,2011年第2期,第139-144頁。

③林超民、李婧《“上方下方夷”考辨——兼論白族源流與形成》,《雲南師範大學學報》,2019年第3期,第110-119頁;林超民、李婧《白族形成新論》,《雲南民族大學學報》,2019年第2期,第135-141頁。

參考文獻:

[1]Mihály Hoppál.Ethnosemiotic Research in Hungary[J].Hungarian Studies,1993,8(1):p.48.

[2]彭佳.原自系統論:一個值得引入民族符號學研究的概念[J].中外文化與文論,2015(1):86-94.

[3]Yap Geok Hui.Towards a Biosemiotic Model of National Literature:Samples from Singaporean Writers[M].Taipei:of Taiwan National University,2005.

[4]Anatoly M.Kuznetsov.Some General Issues of A System Analysis of Ethnic Problems[J].Asian Ethnicity,2015,17(1):3-14.

[5]費孝通.費孝通文集(第1卷)[M].北京:群言出版社,1999:469-476.

[6]楊清媚.知識分子心史——從ethnos看費孝通的社區研究與民族研究[J].社會學研究,2010(4):20-48.

[7]斯大林.斯大林全集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1953:294.

[8]何俊芳,王浩宇.俄語“民族”(нация)概念的內涵及其論爭[J].世界民族,2014(1):31.

[9]賀國安.劉克甫談漢民族研究與民族理論問題[J].民族研究,1987(4):12-17.

[10]納日碧力戈.民族與民族概念辨正[J].民族研究,1990(5):13.

[11]納日碧力戈.民族三元觀:基于皮爾士理論的比較研究[M].北京:民族出版社,2015.

[12]張茂桂.族群關系[C]//王振寰,瞿海源.社會學與台灣社會(第二版).台北:巨流圖書,2003:218.

[13]Joseph E.Trimble,& Ryan Dickson.Ethnic Identity[C]//in Celia B.Fisher and Richard M.Lerner eds,Encyclopedia of Applied Developmental Science,Volume I,CA:Sage,2005:47.

[14]Max Weber.Economy and Society[M].Berkeley:University of California Press,1978:389.

[15]Craig Calhoun.Nationalism and Ethnicity[J].Annual Review of Sociology,1993(19):213.

[16]許倬雲.西周史[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2001:322.

[17]張其賢.春秋時期族群觀念新探[J].政治科學論叢,2009(39):87.

[18]汪晖.蒙元史敘述之難敞開了重新理解曆史的可能性[M].張志強.重新講述蒙元史.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2016:73-77.

[19]江湄.怎樣認識10至13世紀中華世界的分裂與再統一[J].史學月刊,2019(6):98.

[20]Sergei M.Shirokogoroff.”Ethos”,Isslesovanie osnovnyih printsipov izmeneniya etinicheskih I etnograficheskih yavlenity,1927:85-115.

[21]張麗娟,王宏濤.試論“黨項”名稱之由來[J].黑龍江史志,2009(6):33+35.

[22]Sergei M.Shirokogoroff.Psychomental Complex of the Tungus[M].London:AMS Press Inc,1935:14-15.

[23]C.S.皮爾斯.皮爾斯:論符號[M].趙星植,譯.成都:四川大學出版社,2014:51.

[24]Lynn Alexander Margulis.Symbotic Planet:A New Look at Evolution[M].New York:Basic Books,2008:7-12.

[25]Thomas Cavalier-Smith.Symbiogenesis:Mechanisms,Evolutionary Consequences,and Systematic Implications[J].Annual Review of Ecology,Evolution,and Systematics,2014(44):145-172.

[26]James Lovelock,Lynn Alexander Margulis,Atmospheric Homeostasis by and for the Biosphere:The Gaia Hypothesis[J].Tellus,1974,(26):1-10.

[27]明浩.民族“視角”呼喚與時俱進——談當前民族研究中的熱點話題[J].雲南民族大學學報,2012(5):12-13.

[28]Thomas A.Sebeok.Semiotics as Bridge between Humanities and Sciences[C]//Paul Perron,Leonard G.Shrocchi,Paul Colilli,Marcel Danesi(eds).Semiotics and Information Sciences.Ottawa:Legas Press,2000:67.

來源: 《民族學刊》(成都)2020年第3期