2020年1月26日,一名身穿京劇服裝的中國人在西班牙薩拉曼卡市用中國傳統方式慶祝春節。 (FRANCISCO GUZMAN/圖)

2020年10月,王赓武過完了自己90歲的生日。縱是經曆過諸多曆史大變局,對王赓武來說今年也是異常艱難而忙碌的一年。

和其他新加坡居民一樣,上半年王赓武的生活重心是抗疫。疫情緩和後,與他相濡以沫65年的妻子林娉婷于8月份去世,對他造成了很大的打擊。但他依然要面對各種事務性工作,爲出版兩本回憶錄,他忙到了10月底。匆匆過完90歲生日後,他才得暇接受南方周末記者的采訪。

王赓武的曆史學研究重心在東南亞史和華人移民史。從宋元時代的海外貿易到近代的東南亞華人移民,都是其涉獵的領域。2020年6月,第四屆“唐獎”漢學獎頒布,作爲新加坡國立大學特級教授和中國台灣“中央研究院”院士的王赓武成爲本屆得主。“唐獎”設立于2014年,每兩年頒發一次,被視爲該領域的最高榮譽之一。此前的獲獎者有狄培理(William Theodore de Bary)、斯波義信和宇文所安(Stephen Owen)等著名漢學家。

在“唐獎”的頒獎詞中,王赓武的貢獻被認爲是提供了一種理解中華文明的獨特視角:“身爲中國及東南亞關系的專家,王赓武教授透過細究中國曆史上與南方鄰國的複雜關系,以此獨特的視角理解中國。相較于傳統上從中國內在觀點或由西方相對視角來觀看中國,其豐富的學識與敏銳的洞察力,對華人的世界地位的诠釋有新穎重要的貢獻。”這種獨特的視角,與他的成長環境息息相關。

在王赓武的語言中也能感覺到這種成長環境帶來的微妙痕迹,比如他的普通話非常標准,但他用于思考的語言卻是英語。“勉強回答你的問題,結果還是用英文回答。”他對南方周末記者抱歉地說。但在文字采訪中,讓人很難意識到這是一位90歲老人的回答。他依然保持著對這個世界強烈的好奇和關懷。

內心擁抱著千裏之外的中國

王赓武的回憶錄裏有他與林娉婷的愛情故事,也有他這一輩人所經曆的各種“大事件”。他出生于印尼泗水,成長于馬來亞殖民地,曾旅居怡保、南京、香港、堪培拉、倫敦、新加坡等地,親曆了日軍入侵東南亞、中國解放戰爭、馬來西亞獨立、新加坡建國及經濟起飛等曆史時刻,非同尋常的經曆讓他的回憶錄成爲一部微觀的20世紀華人移民史。

王赓武的父親王宓文與“下南洋”的閩粵地區的華人不同,他是江蘇泰州人,受過民國中央大學的高等教育。1929年來到印尼泗水,是應當地華僑開辦的華文學校之邀來教授華文的。1930年,世界經濟危機蔓延到泗水,學校無力支撐,王宓文遂帶著剛剛出生的王赓武來到馬來亞的怡保。

當時的怡保,由于殖民曆史的原因彙聚了來自世界各地的人,形成了一個小小的多元文化社會。在王赓武的生活環境中,充斥著各種語言——父母講的國語(按,普通話的前身)和江淮官話,父親好友口中的上海話,粵語,華人商鋪裏的客家話、閩南話、莆仙話,馬來語,印度裔社區中的旁遮普語、古吉拉特語、僧伽羅語和泰米爾語,當然還有英國殖民當局大力推廣的、成爲各族裔交流語的英語。

“父親希望我學會文言文。他相信只要文言文的造詣夠深,就自然能夠精通白話文,因此他不願意讓我念華文學校用的標准課本。何世庵當時開授文言文私塾課程,父親敬佩何世庵等人的努力,但不打算送我去何先生那裏學習,因爲何先生教授經典時用的是廣東話。”王宓文的內心緊緊擁抱著一個遠在千裏之外的中國,他認定有朝一日能回到那裏,目前的情況只是“暫住”。

在這樣的環境中,王赓武的家庭顯得頗爲怪異。“怪胎”,王赓武在回憶錄的上卷《家園何處是》中這樣回憶自己的家庭。因爲語言不通,王家在當地幾乎不與占絕大多數閩粵語系的華人打交道,更不用說與馬來人印度人交往,他們只與極少數的來自江浙一帶的華人來往。因此,在1942年日本人入侵馬來亞之前,王赓武對這一複雜的文化環境並沒有直觀的認識。他在家說國語、接受父親的古典儒家教育;在英文學校講英語,接受正統的英式教育。王赓武在這個封閉環境中沒有機會接觸豐富多彩的馬來亞社會。

1942年日本人的侵略不僅給王赓武的生活帶來了新的語言——日語,也使王家告別了穩定生活,流離于怡保各處的出租屋。前後兩家出租屋的房東分別是客家人和莆田人,講著他聽不懂的客家話和莆仙話,王赓武這才意識到,父親爲他灌輸的“中國認同”背後,有著更加多元的族群認同。

王宓文一家的際遇,在當時的東南亞華人中並不是特例,林娉婷一家的情況就與之相似。

林娉婷的母親童懿和畢業于上海滬江大學。她剛畢業就從上海到新加坡,去給當地的華人教國語,“那大約是1930年,比我父親去泗水的時間稍晚一些”。之後童懿和回到上海,與畢業于聖約翰大學的林德翰結婚,林娉婷就是在上海醫院出生的。抗日戰爭爆發前夕,林德翰帶著一家人離開上海,到槟城的鍾靈中學任科學老師,他們的女兒就這樣來到了馬來半島。

“大多數華人從此沒有再回去”

1947年王赓武以優異的英文成績考入南京中央大學外文系,實現了他父親“回到中國”的夢想。但是戰爭很快就打斷了他的學業,學校在長江北岸的戰事中解散,他辍學回到怡保。

再次回到馬來亞的還有王宓文,本來陪著兒子重新回到中國,任教于中央大學附屬中學,但他在熱帶生活了十幾年,竟然已經變得不再適應故鄉江淮地區的冬天,爲了不延誤病情,不得不辭去教職,比兒子更早地回到了另一個“故鄉”。他再也沒有回到中國。

“東南亞的大多數華人從此沒有再回去中國。”林娉婷在回憶錄中說,她所指的這一批華人,就是像王家和林家這樣在上世紀三四十年代出國的一批華人。

當時,這是一大批中國教師、記者和知識分子去東南亞的潮流。早年去東南亞的勞工和商人在20世紀初已經變得比較富裕,人數也足夠多,他們大多希望爲子女設立華文學校。但是統治這個地區的殖民政府,沒有足夠的經費和意願辦華文教育——每個城市大多只有男校和女校各一所,用英語教學。華人社區希望保持自己的語言文化和注重學習的傳統,就開始設立私校,用國語教學。而當時的國民政府也希望用華文教育來獲得東南亞華人的支持,“這就是王赓武的父母和我的父母來到馬來西亞的原因。”林娉婷在她的回憶錄中寫道。

林娉婷的父親應聘到槟城的鍾靈高中,是該地區最好的學校。“對那時候的大多數華人來說,海外的工作只是暫時性質,等到中國局勢好轉就回去。”

留下來的新一代華人,如王赓武和林娉婷,將要面對的是一個新國家的誕生。1957年,馬來亞聯合邦擺脫英國殖民地的身份獲得獨立。由于種種曆史的巧合和際會,王赓武成爲了一個“海外華人”。

“海外華人”是他多年提倡的概念。他認爲,“華僑”的“僑”字的暫住之意,並不能闡明海外華人的多元身份認同,可能引起他們與居住國政府的相互猜疑。隨著時間的推移和種種造化因緣,遊學于歐美、定居于大洋洲和新加坡,王赓武漸漸告別了年輕時的身份認同。這種告別在王赓武身上並沒有産生撕裂的痛苦,對他的學術研究來說,或許還是一種幸運。

以下是訪談。

“重新與中國傳統的精華聯系起來”

南方周末:你早年的著作《南海貿易》中的曆史敘事,描述了秦漢時期長江以南的四個越人“邦國”,被中原王朝陸續征服、並入版圖。你爲什麽會展開這一點?

王赓武:古代的編年史和《史記》《漢書》《後漢書》都集中在有關如何有序治理的教訓上,它們對“百越”部族和雒越、南越、閩越、瓯越等少數幾個已知的“邦國”的細節記載很少。但秦漢對南方的征服清楚地表明,這些百越的“邦國”有既定的政體,必須先打敗它們,秦漢政權才能將他們置于中央政府的管理之下。後來的《三國志》,特別是其中的《吳志》,以及西晉和東晉史書的記載中,都有漢人南遷的浪潮,並在當地人中定居。漢人花了幾百年的時間才大致控制了南方的土地。中國傳統史學很少關注那些沒有自己的文字、也沒有保存記錄的政體。官方史學家傾向于認爲,失敗的“劣等”政體沒有什麽值得學習的地方。

南方周末:最近全球化遭遇到了不小的挑戰。你一直很堅定地認爲中國不會再回到古代那樣拒絕海洋的封閉的大陸國家,現在還是這樣認爲嗎?

王赓武:我認爲中國顯然已經從數百年來忽視海上力量、任由敵對勢力在其整個海岸線上集聚的錯誤中吸取了教訓。中國在不忘來自中國大陸三分之二陸上邊界的傳統威脅的同時,也認識到現在自己的經濟發展有賴于安全的貿易路線和海上運輸。

中國下一階段的複興還能在什麽基礎上進行呢?鄧小平想要建立一個以最發達的科學技術——包括在資本主義制度下被證明是成功的經濟專業技術爲後盾、“摸著石頭過河”的強大國家。關鍵是要有一個團結的國家,通過發展強大的經濟來爲國家爭取權益。但是,它決不能是對西方民主國家的模仿。相反,它可以重新與中國傳統的精華聯系起來,以便在中國文化基礎上建立一個受進步思想啓發的現代國家。

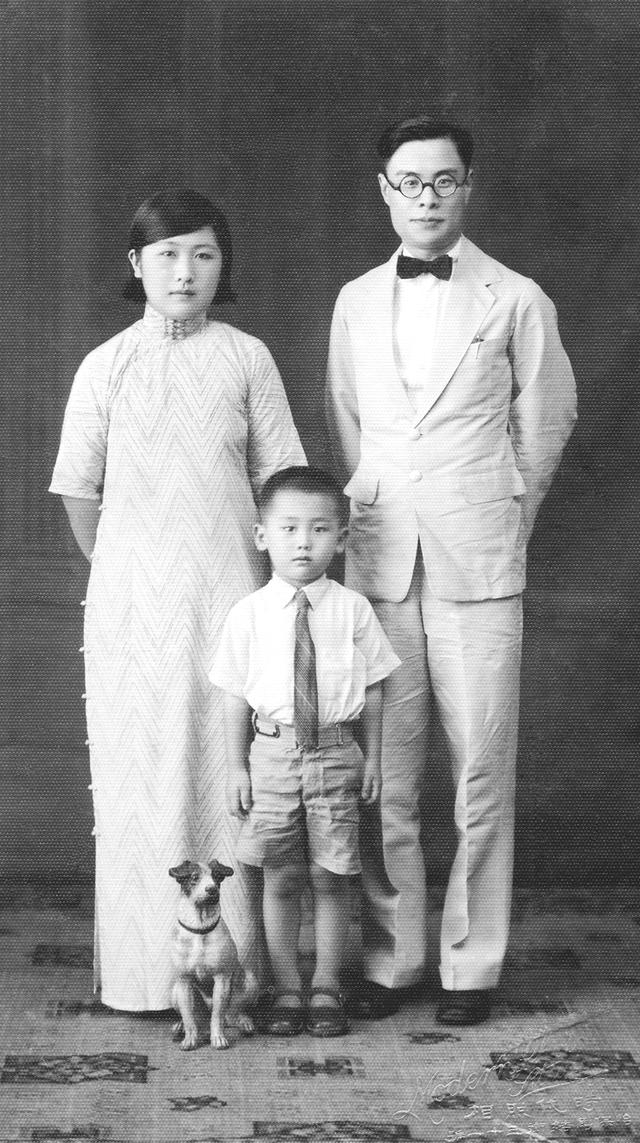

1930年代中期,王赓武(中)與母親丁俨、父親王宓文剛搬到怡保時的合影。 (受訪者供圖/圖)

“他們必須這樣做才能發揮作用和生存”

南方周末:清政府在1893年廢除海外移民禁令之後,曾努力建構海外華人移民的除了省籍認同之外的國族認同,你認爲這種建構是成功的嗎?它對海外華人社群産生了什麽樣的影響?

王赓武:1893年政策的改變來得太晚,清朝自救的努力失敗了。但是,一個獨特的中國身份的吸引力是很強的。許多在海外的華人注意到歐洲的民族觀念如何將他們的人民團結起來,並幫助他們的國家變得強大。因此,當孫中山和他的支持者到他們中間去談論中華民族擺脫清朝統治時,他們發現大多數華僑都能接受,有些人還准備爲這一事業而戰鬥和犧牲。

南方周末:在近代擁有大量海外移民的國家,除了中國以外還有英國、意大利等國家,他們的海外社群的認同是怎樣的?與海外華人社群的認同有什麽區別?

王赓武:在不同類型的海外群體中,他們對原籍國的期望和反應有很大的相似性。顯著的差異是華人移民到不同種族和文化的人中去,而英國人、意大利人和其他歐洲人則移民到文化和宗教背景相似的國家。其他的不同是海外華人社區組織起來進行自我保護的方式。他們與當地人民的差異很大,他們必須這樣做才能發揮作用和生存。最大的不同是,中國在積弱積貧時,向海外僑胞尋求幫助,努力拉近他們與祖國的距離。華人定居的所在國雖然不高興,但也沒有過分關注。但當中國變強時,所在國往往懷疑這些華人的忠誠度。

南方周末:20世紀下半葉,曾對東南亞新興國家的民族政策産生重大影響的美國的“熔爐模式”發生了變化。民權鬥爭取得了巨大的勝利,機會平等、反對歧視等口號得到人們的廣泛認同,“大熔爐”逐漸變成一個“多元文化”的新目標。這一國際思潮的大變化,對東南亞華人社群尋求自己的身份認同有何影響呢?

王赓武:從大熔爐同化走向多元文化是“二戰”後的現象。西方在經曆了納粹大屠殺的恐怖之後,對種族歧視感到內疚與罪惡。當時,西方正在使其帝國去殖民化,並將殖民時期形成的“多元社會”移交給新獨立的國家領導人。然後,“冷戰”將西方國家從種族和文化優越性的鬥爭,轉爲意識形態的鬥爭,並試圖吸引有色人種加入這一事業。海外華人也同樣受此吸引,加入了這一運動,他們被允許保護自己的文化遺産,作爲回報,他們向自己的居住國表示忠誠。

南方周末:多元文化政策在最近的十年受到了諸多挑戰,法國、美國的騷亂似乎讓人們對這個政策心存疑慮,你個人是如何看到這一興起于20世紀下半葉的思潮的?它未來的出路會在哪裏?

王赓武:西方的多元文化主義是在這些國家對自己的優越性充滿信心時産生的。他們希望他們的非白人公民能夠欣賞他們的價值觀,因此讓他們保留部分文化是安全的。當這些西方國家對自己的整體優越性變得不那麽自信時,他們對多元文化主義的承諾就大大削弱了。在這種情況下,他們看到周圍的差異就會産生不滿和憤怒。現在這種情況不太可能改變,因爲未來發展的活力中心已經從北大西洋轉移到印度洋-太平洋。

南方周末:你所倡導的“海外華人”一詞的流行度也越來越高。你認爲東南亞海外華人社群未來會有怎樣的變化,是朝著泰國那樣幾乎完全融入當地民族,還是會保持鮮明的身份認同?

王赓武:大多數海外華人都希望保留其傳統文化的主要元素。他們相信,是他們的文化使他們成功,並能繼續幫助他們。如果居住國允許他們將文化保留下去,他們就准備對居住國表示忠誠。作爲居住國的忠誠公民,他們可以與中國官員和其他中國公民互動,幫助改善中國和他們各自國家之間的關系。而如果他們被視爲暫時居住在國外的中國公民,他們的忠誠度就會受到居住國懷疑,他們的這種角色就無法維持。

南方周末:你在研究中指出東南亞華人的民族主義的漲落與中國國內的政治局勢密切相關,如1911年中華民國的成立和1937年的抗日戰爭,東南亞華人的民族主義都因此走向高潮。這種關聯性在當代的曆史環境下是怎樣的?

王赓武:你提到的例子,是在中國弱小、受帝國主義列強欺淩的時候,而且那時東南亞處于殖民統治之下,或者像泰國一樣被外國控制。當時還沒有獨立的民族國家。然而,自1945年以來,東南亞已經建立了對主權和國際權利非常敏感的民族國家。它們學會了不要相互分裂,而是作爲一個地區性的國家集團保持團結(東盟),在這個日益增長的世界戰略區域中保護自己的地位。

荷蘭阿姆斯特丹民衆2016年2月在當地唐人街的寺廟前觀看舞獅表演。 (IC photo/圖)

南方周末記者 王華震