【文/ 觀察者網專欄作者 翁鳴江】

對于很多中國人來說,美國著名的政治學家塞缪爾·亨廷頓無疑是最能令人接受的西方學者之一。他簡單用一句大實話,就點出西方文明爲何始終無法在世界上服衆的關鍵:“西方成爲這個世界的贏家,所依憑的並不是其理念、價值或宗教的優越……而在于其更有能力運用有組織的暴力。西方人經常忘記這一事實;但非西方的民衆永遠也不會忘記。”(The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion […] but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact; non-Westerners never do.”)

作爲文明沖突論(clash of civilizations)的鼻祖,亨廷頓承認人類的未來將是一個不存在全球性的文明、而由不同文明組成的世界,所有的文明都必須學習共處。今天,當我們又一次面對“百年未遇之大變局”的時候,如何借鑒亨廷頓,更好地用理性與西方文明對話而不是對抗,無疑是我們這代人應當承擔的義務和責任。

特別是,隨著當前中美之間的沖突日益加劇,各種思潮紛紛浮到輿論表面,既有向當年的日本學習、盡快認慫的悲觀投降主義論調,也有“真理只在大炮射程範圍之內”、“犯我大漢者、雖遠必誅”的鷹派觀點。如何能夠不被感性的情緒所困擾,保持清醒、中立和理性的思考,在世界範圍內爲我們自身的發展找一條最好的出路,無疑任重道遠。

一直以來,國內外有很多學者通過闡述“中國模式”或“中國道路”,來解釋中國發展的特殊性。但是,在美方所標榜的自由、民主、人權等“普世價值”觀面前,“中國模式”仍然很難被其他國家所理解和認同。尤其是強調中國發展的獨特性,很大程度上難以在世界範圍內形成共情(empathy);也很難達到讓我們“朋友變得多多的、敵人變得少少的”最終效果。

而另一種“良政”“劣政”的兩分表述,雖然回避了“模式”與“文明”等問題,也易于爲普通受衆所認識,但是光從治理理論的角度論述卻很難和其他觀點形成對話。而且,無論是學者研究還是網民論爭,國家間的比較最終不可避免會涉及價值觀等其他問題,“良政”“劣政”固然可以自成一體,但終究不能完全滿足這些研究、論爭中的“實際需求”。

今天的我們迫切需要站在亨廷頓的肩膀上,跳出“文明沖突論”這一自我實現預言的陷阱。本文抛磚引玉提出“文明發展論”,上篇試圖在價值觀和國家治理兩個角度之外,引入生産力和文化兩個發展視角,並以“意識形態”、“財富創造”、“民族國家”和“賢明體制”作爲不同國家文明共同的發展基礎;下篇則討論和分析社會的“領導力量”對這些發展基礎的積極作用與自我約束。

從而,本文希望把“中國模式”化解成可以與其他國家的發展模式進行對比分析的文明發展理論,同時在一定程度上重新講述西方話語仍然占優勢的“意識形態”等概念。這樣一方面可以方便與其他國家進行對話,另一方面也可以在減少西方話語影響的條件下,通過共同探索發展過程中各自經驗的異同,在最大程度上化解不同國家之間不必要的爭端和沖突。

一、文明的發展基礎

文明是人類創造出的物質的、精神的和制度方面的發明創造的總和。世界上所有文明的發展都不是無本之木。

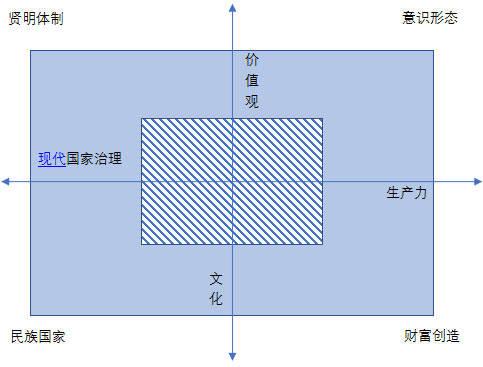

爲了分析不同文明發展的速度和質量,筆者以爲,我們可以假設以價值觀、生産力、文化和國家治理作爲文明發展四個基礎方向進行研究。不同的文明,可以有各自的價值觀和生産力水平,也可以有不同文化和各自的國家治理方式;但是,這四個方向發展的快慢和質量的高低,可以決定各自國家文明的基礎大小。

如下圖所示,文明的這四個發力方向還可以相互影響。價值觀和生産力可以構成意識形態,越是高級價值觀和越是先進的生産力,構成越是高級的意識形態。生産力和文化則代表了財富創造,生産力越發達、文化越豐富,文明所産生的物質財富和精神財富就越多。文化和國家治理構成民族國家的概念,文化越強盛、國家治理越完善,民族國家就越強大。國家治理和價值觀影響的是賢明體制的治理,國家治理得越好、價值觀越先進,就越能說明賢明體制的屬性。

舉例來說,我們以冷戰末期的前蘇聯和美國做對比:如果我們用上圖的藍色框表示美國文明的發展基礎,那麽蘇聯在冷戰末期的文明發展基礎就類似斜紋框部分。

蘇聯的價值觀自身已經發生蛻化,加之生産力除了軍事可以和美國勉強抗衡,經濟和科技等等多方面落後,因此難以抵禦西方的意識形態滲透;蘇聯財富創造上的短板自不待言,蘇聯/俄羅斯文化雖然獨具特色,但在精神財富創造方面也遠遠落後于美國。價值觀蛻化引發統治集團嚴重的僵化腐化,再加上“俄羅斯思想”複歸等,導致在蘇聯國家內部治理方面越來越難以協調各方利益、到處捉襟見肘,這些都使得前蘇聯離賢明體制的要求越來越遠,其民族國家整體上也難以爲繼,各個加盟國日益離心離德也是自然而然的結局。換而言之,在美蘇兩大文明的發展競賽中,冷戰末期蘇聯在各方面都落後于美國。

我們對意識形態、財富創造、民族國家和賢明體制還可以做如下的進一步探討:

(一)意識形態

隨著中美競爭的日趨激化,包括美國國務卿蓬佩奧在內的一系列政府官員,最近越來越傾向從意識形態的角度攻擊中國。美國政府的整體對華政策也越來越顯激進,讓越來越多的旁觀者有擦槍走火的擔心。

客觀來說,特朗普政府上台後很長一段時間,除了對中國惡意挑起貿易戰和科技戰之外,至少特朗普本人並沒有從意識形態上把中國視爲敵人。但是,由于新冠疫情在美國失控,導致經濟衰退等越來越多社會問題之後,特朗普政府爲了轉移注意力,贏得近期的大選,最後還是回到了以意識形態反華的傳統舒適區(comfort zone)。

應當看到,以美國爲代表的西方文明世界,當前在意識形態上的優越感和傲慢情緒,是在和前蘇聯和中國的長期對抗和對立過程中形成起來的。美國現在重新挑起意識形態沖突,不僅可以同仇敵忾,更可以鼓舞美國在新冠疫情之後低迷的士氣。對于西方世界來說,剛剛過去不久的冷戰對前蘇聯的徹底勝利,無疑是他們心中美好的回憶。

所以,美國政府對華采取越來越強硬的立場,甚至不惜挑起“新冷戰”,不僅在美國國內有衆多的支持勢力,在整個西方世界都還會有一定的影響力。很有可能的是,不管大選後主政的是共和黨還是民主黨,美國的主流政治中以意識形態反華的立場,恐怕在以後很長一段時間裏會持續下去,並不時引爆輿論熱點。

需要指出的是,如今很多西方人對意識形態的認識,首先是價值觀上的認同。在他們看來,新自由主義價值觀所涵蓋的西方式的“自由”、“民主”、“人權”等就是“普世價值”,基于其本身的“先進性”和“優越性”,必能戰勝共産主義價值觀。

但是,如果時間回到上世紀五六十年代,前蘇聯領導人赫魯曉夫也曾經豪情萬丈地對西方宣稱過,“不管你們喜歡與否,曆史在我們這邊,我們終將埋葬你們”。根據曆史記載,面對前蘇聯領導人當時咄咄逼人的態勢,很多西方領導人也確實被鎮住了,連肯尼迪都承認“他把我嚇得不輕”。

美國二戰後盛行一時的麥卡錫主義,在全社會範圍內歇斯底裏地做思想審查,某個程度上反映的恰恰是當時西方主流社會,包括知識界,曾經對他們自己那套所謂“新自由主義”價值觀理論,其實也沒有什麽太大的自信。

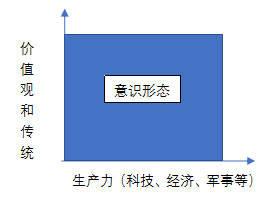

事實上,意識形態並不僅僅只是價值觀的發展問題,也還是生産力(科技、經濟、軍事等)的發展問題。畢竟,共産主義意識形態的先進性,除了表現在追求人人平等、消滅剝削和壓迫的核心價值觀上,與西方的自由主義價值觀可以一較長短;更重要的是,共産主義在生産力的解放上面,通過讓勞動人民當家作主的種種形式,還可以極大地激發勞動者的主動性和積極性。

前蘇聯能夠在很短的時間內迅速恢複整個社會的勞動生産力,並一度在火箭、載人航天和衛星等等先進科技技術和軍事領域領先于美國,就是很好的證明。二戰之後很長一段時間裏,隨著共産主義意識形態在世界範圍內節節勝利,東風也曾經表現出壓倒西風的態勢。

當然,西方社會面對馬克思主義的挑戰,並沒有坐以待斃。整個西方社會迅速作出了調整。不管是以凱恩斯主義的赤字財政理論增加需求、刺激經濟增長,還是根據伯恩施坦主義擴大選舉權、承認工會、保障工人權利、建立社會保障體系等等,核心目的都是在化解資産階級和無産階級之間的矛盾,從而確保在自由價值觀的指引下,恢複、提高和發展總體的社會生産力。

尼克松在與赫魯曉夫著名的“廚房辯論”中,就已經露出了日後美國反超的端倪。盡管尼克松後來在1994年接受CNN采訪時,也坦然承認:“當時我知道赫魯曉夫肯定是錯的,但是其實我不知道我是對的”。

尼克松利用城郊住宅的廚房來捍衛美國的自由價值觀,通過展示普通老百姓有更多商品消費的自由選擇,來掩蓋美國在軍事和航天技術上的暫時落後,無疑是非常高明的一招。說到底,美國最終取得冷戰勝利,依靠的除了價值觀理論,還有他們改良後的市場經濟所激發的先進社會生産力。

對比之下,前蘇聯很快在美蘇對抗中,走上了霸權主義擴張的道路不能自拔。日益僵化的計劃經濟體制甚至不願再嘗試類似列甯新經濟政策的改革和調整,片面強調重工業化,在軍事上搞擴張主義,忽視了老百姓的民生,也注定了最終失敗的結局。

美國作家Bill Bryson在上世紀八十年代末到南斯拉夫和保加利亞旅遊,看到當地民生凋敝、經濟問題重重之後簡單總結說,前蘇聯式的共産主義注定不可持續,因爲“沒有人會願意維持一個不能讓他們吃飽飯、或者不能讓他們給孩子提供玩具的政府。”(No people will retain a government that can’t feed them or let them provide toys for their children.)

應該說,當弗朗西斯·福山在1988年提出曆史終結論的預言時,蘇東劇變還未發生。但是,基于前蘇聯和東歐模式的共産主義意識形態已經走上了歧途、日薄西山,是不爭的事實。因此,在福山看來,以美國爲代表的新自由主義意識形態,以西式自由民主(liberal democracy)的價值觀和市場經濟(market economy)驅動的生産力作爲兩大引擎,代表了人類社會唯一的未來。

現在我們回過頭來看,福山觀點的正確性顯然嚴重存疑。畢竟,西方的意識形態可以根據馬克思主義理論等進行調整,那麽共産主義和社會主義的意識形態是否可以包容自由主義乃至新自由主義意識形態的元素,或者是否可以利用其進行改革,無疑也是可以探討的。至少在中國、越南等社會主義國家,相關的改革已經正在部分發生。

今天,美國重新挑起的意識形態之爭,很大程度上是因爲美國的主流社會看到中國的迅速崛起,特別是中國通過混合經濟方式,發揮了國家投資和社會資本(民營、外企、個人)對生産力提升的巨大作用。中國包括經濟上的進步、軍事上的投入和科技上的發展,都讓他們在世界範圍內感受到了威脅。因此,美國政府需要把中國作爲競爭對手甚至敵人,以團結國內的力量,振奮士氣(rally around the flag)。

這既跟美蘇冷戰集中在以價值觀爲主的意識形態沖突不同,也跟上世紀九十年代的美日之爭局限在生産力競爭中的貿易戰和經濟戰不同,因爲中美之間的沖突日益加深,不僅有價值觀上的不同,也有生産力發展方式上的競爭。所以,在部分有心的美國人士看來,中美之間的競爭,美國在整個意識形態上領域需要獲得其他西方世界國家的支持。

客觀來說,一方面,中國從七十年代末起開始的改革開放,在實事求是的基礎上,早就打破了“姓資姓社”的窠臼,摸著石頭過河,創造性地借鑒和吸收了很多西方社會的價值觀,也總體采用了市場經濟體系。

另一方面,美國的“99%運動”和以桑德斯爲代表的美式“民主社會主義(Democratic Socialism)”思潮等等,這幾年來也獲得越來越多的年輕人的支持。盡管最後時刻桑德斯再次在政治程序中被“拿下”,但從其他一批候選人與其主張的重合度看,主流民意對其意識形態的接納程度還是有所提高的。

這些或許可以提示我們,中美之間的意識形態差異,與四十年前相比,不是在擴大,而是一直在趨近。

更重要的是,每個國家都有適合自己價值觀發展和生産力發展的特征,如北歐國家的福利政策、英法德的社會保障體系和國有企業、日本特色的企業管理文化、韓國的財閥體制等等。又譬如像蒙德拉貢聯合公司(MCC)這樣的西班牙第七大集團公司,其性質是勞工合作社,其雇員不是領薪者,而是合股勞工。葡萄牙在憲法中規定有建設社會主義國家的目標等。這些西方國家的社會體制、國家政策和企業發展形式,都和美國有實質性的不同。所以,即使在西方世界也並不存在統一的、完全一致的意識形態。

事實上,如果把美國、歐盟國家和中國進行簡單比較的話,歐盟國家在很多價值觀上與中國有相似之處。比如,歐盟國家爲了強化內部管理,歐盟的立法和政策上都有日益中央集權化的傾向,也有大政府的趨勢。這個明顯與美國各州獨立負責地方事務、聯邦中央政府和聯邦法律極少涉及地方管理的“小政府理念”不同(盡管美國政府的規模實際上並不小,這裏指的是央地關系方面的理念)。

而且,爲了維護歐洲國家的和平以及歐元區的穩定,歐洲各國客觀上也需要總體上團結一致,協調各地發展,包括默認發達地區要支持落後地區等,所以,歐盟的團結原則和中國和諧發展的價值觀就有許多共通之處。

不過在生産力發展問題上,中國和美國則有更多表面上的共同點,歐盟國家反而是例外。由于中國依然是發展中國家,而且曆史上深受過去大鍋飯和平均主義的困擾,也爲了避免“未富先懶”,中國政府對大包大攬承包一切的社會福利制度一直持有非常謹慎的態度。比如中國的醫保建設長期不足,同美國作爲世界上最富有的國家,到現在還沒有全民醫療保障體系的做法,在表象上有一定的相似性,即都將生産力發展放到了較高的位置。

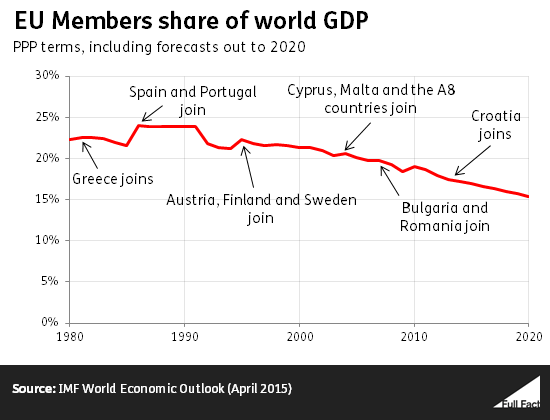

相比而言,從上世紀七十年代開始,隨著經濟的發展,歐洲國家逐漸水漲船高、只能升不能降的社會福利和醫療保障制度,則一直困擾著生産力進一步發展。西歐國家(後來的歐盟)占世界GDP的比重從當時最高的35%一路走低,到現在已經不到20%,而且還在持續降低當中。

當然,中美的表面相似還是有本質區別,中國是作爲追趕者重視生産力,而美國是放任市場。隨著中國國力的增強,對社會保障也越來越重視,但肯定會兼顧生産力的發展,而不會走到歐洲的地步。因此,中美歐代表了三種不同的生産力發展軌迹。

所以,從這些角度來看,即使美國政府現在大力鼓吹中國違反所謂人類社會共同的“普世價值”,大多數西方國家還是處在觀望狀態。說到底,美國沒有對“新自由主義”的唯一解釋權,美國政府越來越非友即敵的態度,硬要把其觀點強加到其他國家,只能說明其越來越原教旨主義化的僵化趨勢。

中國在基于社會主義和曆史傳統(主要是儒家思想)的核心價值觀、以及混合市場經濟指導下的生産力發展,其實跟其他國家一樣,不過是符合和適應自己國家和社會發展需要的一種模式而已。只要我們能和每個國家在一起,在多元世界觀的格局上,強調不同國家、不同社會和不同文明對價值觀和生産力發展的各自解釋權,就自然可以避免意識形態沖突的陷阱。

美國作家Bill Bryson曾看到了前蘇聯式共産主義注定不可持續的趨勢,但他也同樣認爲,“如果唯一的、看上去行之有效的經濟體系必須基于個人的自私自利和貪婪,想想也是一種悲哀。”(There was a kind of sadness in the thought that the only economic system that appeared to work was one based on self-interest and greed.)今天我們要不懼與美國開展意識形態的討論,因爲我們對中國式社會主義意識形態發展的嘗試和創新,開創中國模式的意義,就在于要爲世界文明發展做自己應盡的貢獻。

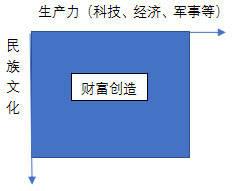

(二)財富創造

西方文明包括美國文明對世界其他國家和社會的吸引力,很大程度上,還在于其創造出財富(精神財富和物質財富)的能力。在這裏,對任何一個國家來說,如果說生産力的發展是財富創造其中的一條軸向的話,那麽財富創造的另一條軸向就是民族文化的發展。

民族文化發展所涵蓋的是,包括信仰、語言、文學、藝術、建築、影視、哲學、風俗、飲食、服裝、美學、娛樂等等可以構建民族共同性方方面面的傳承和創新。

需要特別說明的是,信仰很多情況下也會成爲前述另一軸向“價值觀和傳統”的一部分。譬如在一個政教合一的國家,宗教信仰就是價值觀和傳統的一部分,並作爲一個國家和社會現行的治國理念。再譬如,中國在長期的帝制時期,儒家“仁義禮智信、溫良恭儉讓、忠孝勇恭廉”的倫理學說是當時整個社會的主流價值觀。但是到了現在,這些理念中的部分內容就已經被“愛國、敬業、誠信、友善”等社會主義核心價值觀所涵蓋,另外有更多的部分則成爲了中華民族的民族文化的一部分,作爲民族認同的基礎。

傳統上,中國是毋庸置疑的文化大邦。中華燦爛的五千年文化不但讓日本、朝鮮半島、蒙古等東北亞國家心儀效仿,還對越南、新加坡等東南亞、南亞國家産生了深遠的影響。傳統上東亞文化圈的核心,就是中國文化。

然而,作爲經曆了曾經長達百年屈辱曆史的國人,很多人在情感上始終無法接受西方對中國肆意殖民掠奪所造成的傷害,進而以爲西方的財富創造就是基于其對世界各地的強盜掠奪。但是,客觀地說,掠奪積累的財富固然有助于進一步的思想和物質創造,但並不會直接産生那麽多科技與思想成果,完全歸結于此有失偏頗。雖然中華文明曆史上有過輝煌的過去,但是帝制時代後期社會發展停滯,特別是自身在生産力發展方面無力,無疑是造成落後挨打的重要原因之一。

建國後,我們在生産力發展上奮起直追。時至今日,盡管我們在生産力發展領域(科技、經濟、軍事等)的各個方面和西方社會仍然有一定的差距,但總體來說已經是世界第二大經濟體,取得了許多傲人的成就。像中國遊客在世界各地購買力和消費力,就讓包括西方社會在內很多國家都感受到了中國的富裕程度。畢竟嫌貧愛富是世人的人情之常,中國在創造物質財富(生産力)上的成功,至少讓國際社會覺得中國是可以交往的朋友。

相比之下,我們在民族文化發展上,則尚有很多進步的空間。特別是改革開放後,我國一直以經濟發展爲重心。類似工業黨人“技術就是文化靈魂、技術體系就是文明體系“的觀點,在中國主流社會獲得越來越多支持的聲音。說到底,正是由于中國大陸社會總是有著一種要追趕已經實現工業化和現代化的西方世界的壓力,新中國的文化發展始終沒有擺脫“落後就要挨打”的思想框架束縛。我們對于社會主義意識形態的理解,國家和民族自尊的維護,傳統文化和習慣的批評,使我們的主流意識對文化的發展偏于持老成和保守的態度。這在一定程度上,也很有可能制約了文化的發展。

舉例來說,隨著中國國力的強盛,國際地位的提高,國人想當然地認爲新中國的文化就會受到世界上其他國家和人民的認同和重視。不過令人遺憾的現實情況是,很多外國人在接觸現當代東方文化時,他們會對K-pop 等爲代表的”韓流”表示欣賞,對宮崎駿等爲代表的日本動漫表示折服(多次獲得奧斯卡獎),或者會對中國港台以李小龍、金庸等爲代表的武俠文化(尤其是東亞和東南亞國家)表示喜歡,但是外國人對中國大陸有什麽樣的現當代代表文化,則知之甚少。

一定程度上說,東方的傳統就是“沒有規矩、不成方圓”,孔子所謂“從心所欲不逾矩”就很好地表達了,哪怕是“從心所欲”的自由創作也要有底線,也要遵循法理人心和倫理良知的約束。這與西方文化曆來以個人自由爲核心,強調人文主義,打破束縛的文化傳統,其實本來就有一定的區別。

但是,一方面,同樣是東方文明,經濟上先富起來後産生的、現當代的日韓文化和港台文化,都在世界範圍內獲得了相當多的受衆和支持者,這就不能不引起我們的思考。日韓港台文化對中國大陸文化有非常現實的借鑒意義:既有市場化的自由競爭,也有産業資本的扶持,還有從業者的付出和社會肯定等等。雖然中國文化及相關産業的增加值和GDP的占比逐年穩定增長(特別是電影、電視劇、電子遊戲等文娛産業),但與西方國家(包括日韓)的差距還非常明顯,而且國家、社會和資本的支持力度顯然也還不夠。當然,自由市場這只“看不見的手”會導致大衆文化發展出享樂主義和庸俗主義的負面社會作用,也需要我們注意。

另一方面,中國大陸文化輸出的領軍人物,如科幻作家劉慈欣、視頻內容作者李子柒等等,都屬于無心插柳柳成蔭的典型。這說明中國大陸並不缺乏天才的存在。所以,如何爲天才提供更好的文化土壤,營造相對寬松、最少束縛的環境,讓更多有才華的人在相對粗放、自由的環境中自然成長,不被強行塑造,同時又有社會資金正向支持,無疑是關鍵中的關鍵。

列甯指出,在一個沒有文化的國度裏是建成不了共産主義的。在當今世界,西方文明仍然在文化方面處于絕對主導地位,中國文化如何突破,成爲引領世界的一支文化力量,正在日益成爲重要的問題。

按照約瑟夫·奈所謂“軟實力”的觀點,文化的擴張和文化的權力,已經成爲當今國際關系競爭和博弈的新領域。中國文化在發展的道路上依然面臨著很多的難題和挑戰。說到底,我們不能讓外國人眼中的中國文化就停留在中國傳統漢語、中醫、武術、美食等等的簡單認識上,我們還應當通過繼承和發展傳統文化,大力弘揚和拓展中國的新文化,從而確保中國文化始終在世界上會有八方來儀的軟實力。通過中國文化的魅力和軟實力,還可以進一步化解西方世界在意識形態上對中國的壓力。

(三)民族國家

民族國家(Nation State)是歐洲近代以來通過資産階級革命或民族獨立運動産生和發展出來的概念。一方面,民族國家的基礎是民族文化,民族國家需要共同的民族文化(信仰、曆史、傳統、語言等)來形成和維系民族認同感。另一方面,民族國家的發展也需要通過有效的現代國家治理(State Governance)來體現民族自決和自治。

西方世界的民族國家形成比較早。像英格蘭的民族國家概念,早在十七世紀資産階級革命前後就已經基本形成。美國在獨立戰爭後,也建立了自己的民族國家。法國和德國等的民族國家形成比英美相對稍晚一些。亞洲國家中,日本作爲島國,主體民族和國家邊界本來就非常清晰,所以在明治維新以後日本就順利走上了民族國家化的道路。總體來說,西方這些較早形成的民族國家,通過近現代意義上的國家治理,維護和發展了各自的民族文化,也在一定程度上確保了近現代西方文明的領先性。

對比之下,像中國(包括中華民國)、沙俄(及後來的蘇聯)和奧斯曼帝國(土耳其)等國家,則因爲疆域遼闊,在傳統上就是多民族國家,所以形成民族國家的時間都比較晚。畢竟,民族之間的內部磨合問題會增加國家治理的難度,內耗增加也會在一定程度上阻礙國家的發展。像奧斯曼土耳其、蘇聯、南斯拉夫等國家一直都處理不好民族關系,也是最終導致國家分裂的原因之一。

按照裏亞·格林菲爾德在其《民族主義:走向現代的五條道路》中的觀點,英國和美國曆來強調個人的自由主義傳統,其民族國家的核心理念是公民、自由和主權在民。

法國在和英國的長期爭霸過程中,提出了“自由、平等和博愛 (Liberté, Égalité, Fraternité)”的主張,在自由的基礎上更進一步要求平等。

德國在統一過程中形成的民族主義,則更強調國家的作用。按照德國曆史學派創始人李斯特的說法,德國不應該被英國人所宣傳的自由化道路所蒙蔽,而必須讓國家主導經濟,實現跨越式發展。

所以,所謂的現代國家治理,其核心的思想就不再只是過去簡單的國家對其國民自上而下實行統治的概念。這裏既有英美自由主義強調公民權利(自由)的底子,又有法國大革命倡導的平等精神,還有德國傳統的國家幹預的理念等等。

理論上,多民族問題可以通過良好的國家治理來彌補。簡言之,現代意義的國家治理,就是通過征稅等基礎手段獲得國家財政之後,來提供的一系列影響公共利益的管理和服務,主要包括:(1)通過軍隊等來維系國家統一和安全;(2)通過銀行和財政等確保國家的金融秩序;(3)通過對企業、個人的管理來保證經濟的發展;(4)通過公檢法等維護社會法律秩序;(5)通過學校等機構提供教育服務;(6)通過醫院等機構提供衛生服務;(7)通過基建企業和部門提供公共基礎建設;(8)通過保險機構和社保單位等提供風險保障和社會福利;(9)通過外事和外交工作爲本國企業和公民提供境外服務等等。

中國作爲現代意義的民族國家最早成型于中華民國時期。然而,不管是北洋政府還是國民黨政府,國家的整體治理能力實在是乏善可陳。長期以來,整個社會腐敗橫行、民不聊生;在國際社會上,也沒有大的影響力,仰人鼻息到幾乎是聽任列強宰割的程度。民國時期羸弱的軍事、外交能力等更是外蒙古得以脫離中國獨立的主要原因。

蔣介石政府的八年抗戰,艱苦卓絕卻少有傲人戰績可言;國民黨軍隊幾乎是屢敗屢戰,也缺乏保家衛國的基本能力。在二戰末期的1944年短短六個月時間裏,日本軍隊早已是強弩之末,中方在正面戰場中的豫湘桂會戰居然還能損兵折將、喪失國土20多萬平方公裏、6000萬人民。

相比來說,新中國成立之後很長一段時期,整體上還是農業社會。中國軍隊當時各方面的條件,如果和用工業文明武裝到牙齒的、攜二戰余威、世界上最先進的美國軍隊對照,幾乎沒有什麽可比性。但是,即使是在如此對比懸殊的條件下,中國軍隊仍然能在抗美援朝這樣的大規模戰爭中,與當時的美國軍隊對抗而處于不敗之地,無疑展示了新中國卓越的軍事實力。此外,組織戰爭絕非僅顯示軍事能力,也與一個國家的經濟、基建、運輸、外交等等各方面的治理能力息息相關。由此對比可見,新中國政府的整體現代國家治理能力,從一開始就和民國時期的政府有天壤之別。

看一個國家的治理能力,還可以參考GDP排名。新中國建國之初,GDP總量排名在世界二十名開外,連印度和波蘭都比不上。到2006年,中國就已經超過日本,成爲僅次于美國的第二名。

當然也有擡杠的觀點認爲,以人均GDP爲例,1949年,中國人均GDP排名已經是世界第100位,2009年,中國人均GDP反而排到了第106位,最近幾年人均GDP仍然也不過在世界70多位徘徊。但是,這類觀點並沒有告訴我們,1949年時世界上總共只有一百零幾個國家和地區。換句話說,1949年時,當時世界差不多所有其他國家的人都要比中國的人均GDP要強。

到了現在,世界上共有二百多個國家和地區,人均GDP超過中國的70多個國家和地區的總人口不過十二億多一些,占全世界近七十八億總人口的15%。換而言之,中國現在的人均GDP已經擠進了全球人口的前五分之一。世界上有大于五分之三人口的人均GDP比不上中國,這當然是非常了不起的成就。

客觀而言,雖然中國目前在國家治理的很多方面,已經可以讓老百姓感受到利益和實惠;但是和世界上的發達國家和地區相比,我們仍然有很多的不足。如中國大陸的鐵路、公路、城市地鐵、通訊網絡等基建項目,已經在世界上首屈一指,但是老百姓的住房和其他物質、精神條件等很多方面,還沒法和發達國家相比。

中國沿海地區的基礎教育,在國際學生評估項目PISA測試中,屢次獲得世界第一的最好成績,但是中國的高等教育和內陸地區的基礎教育跟世界先進水平的差距還是非常明顯。

醫療衛生方面,我們已經有了基本的醫療保障,這跟美國有超過20%人口沒有基礎醫療保障相比是不錯的,但是和歐洲大部分發達國家、日韓、甚至我國港澳台地區的醫療水平和保障相比,我們還有非常多需要進步的空間。

總之,站在民族國家的角度上,中國是人口衆多、疆域廣闊的多民族國家,要讓包括邊疆地區、港澳台地區的每個國民都能認同是中華民族的一員,除了需要在民族文化發展上下功夫,更需要在國家治理上精益求精。所以,民族複興的道路仍然是任重道遠。

(四)賢明體制

賢明體制(英文叫Meritocracy)是一個尚沒有明確定義的概念。1958年,當代英國社會學家邁克爾·楊(Michael Young)發明英文Meritocracy概念時,其實指的是“精英政治”這種負面概念,就是指人們憑借merit(先天智商加後天努力)而攀升到社會的精英階層,從而在社會中取得領導地位。

隨著時間的推移,現在賢明體制(Meritocracy)逐漸在西方演變成一個被認爲可以接受的比較中性的概念,譬如很多人認爲,現在的英國和美國就是典型的賢明體制(Meritocracy),因爲社會的一個理想狀態就是,每個人可以依靠自己的才華和能力所能達到的力所能及的地位。

但是,這裏緊接著就會有個主要問題:如果僅僅是有才能的人(精英階層)從這樣的精英體制中獲得好處,而不能惠及大衆,所謂“苟富貴無相忘”,我們該怎麽辦?

所以,當我們談賢明體制(Meritocracy)時,最好還應當需要有雙重的軸向指引。一方面,我們需要選賢任能,把最好的人才放到最合適的領導位置,實現良好的現代國家治理。另一方面,我們還需要有價值觀的踐行,即不僅要在程序上、也要在實質上實踐和履行良好的價值觀,從而讓所有人都能獲益。

換句話說,光有合適的人在合適的位子做決定和決策還是不夠的,這些人做出的決定和決策,還要有行之有效的體制能確保能夠其能體現和引領社會的主流價值觀。這樣的國家和社會才是一個真正擁有賢明體制(Meritocracy)的社會。

美國社會學家丹尼爾·貝爾(Daniel Bell)曾經指出,“人們渴望政治領袖能夠將社會治理好。任何社會的生活質量在很大程度上都是由領袖的素質決定的。一個社會,如果不能把最優秀的人才放在領導崗位上,無論從社會學還是從道德角度來說,都是荒謬的。”

不過,話雖如此,究竟一個國家或社會怎麽樣才能做到選賢任能?這就是仁者見仁智者見智了。西方社會在民主價值觀的指導之下,國家治理中就把一人一票的選舉制度作爲是選賢任能的唯一正確方式。

在人類曆史上,其實早在原始社會就有一人一票選舉部落首領的古老傳統。古希臘各個小城邦也曾經施行過選舉制。不過,雅典一人一票的早期民主體制在伯羅奔尼撒戰爭中産生了一系列騷操作,硬是在握有一手好牌的情況下慘敗給對手斯巴達,使古代歐洲人早早明白所謂的民主和以衆暴寡的暴民政治之間,其實不過是一線之隔。

古羅馬共和國早期領導人的民主選舉制度,當國家管理的疆域越來越大的時候,就跟當時世界上大多數國家一樣,逐漸演變成了君主制。這對當時的古代羅馬人來說,也並沒有開曆史倒車的感覺。

現代的代議制民主最早誕生在英國,後來在美國更加發揚光大。基于各種非常複雜的原因和機緣巧合,英國和美國先後成爲世界上最強大的國家。雖然這其實和英美式的民主制度沒有什麽關系,但是這並不妨礙其他國家向英美看齊,包括一人一票的選舉制度最後在西方世界被普遍接受和認可,也逐漸成爲踐行西方民主價值觀和選賢任能的唯一正確方式。

但是,在現代社會中,很多采用一人一票的選舉制度和公民投票的國家,如果本身沒有或者本身無法接受英美民族國家的價值觀和傳統,那麽,不管選出來的各級領導人是否勝任,也不管公投的結果如何,都會有很多嚴重問題。

像蘇聯和南斯拉夫這些多民族國家,采用一人一票方式來做決定之日,幾乎可以說就是國家注定分裂之時。在中東穆斯林國家,從最初的阿拉伯之春發展成阿拉伯之冬的短短幾年時間裏,有多少無辜老百姓零落塵泥被少數人的野心碾成炮灰,更多的人則無家可歸成爲難民;而且迄今爲止,這些穆斯林國家的所有實質性問題仍然存在且未得到妥善解決。

即使像日本和韓國這樣,完全是美國手把手建立的西式民主制度國家,現在這兩個國家也都基本淪爲了財閥治國的最佳典型。各大家族和財閥直接掌控國家的政治、經濟和文化命脈,表面上是一人一票加精英治國,實際上則是各方面發展緩慢、階層固化、社會內卷化日益嚴重。

中國台灣地區在全面采用西式民主體制之後,經濟發展基本停滯,在各級領導人迎合所謂民意的種種神奇操作後,硬生生把經濟從當年亞洲四小龍之首變成了現在的最後一名。畢竟上世紀九十年代初,台灣與新加坡人均GDP差不多,到現在台灣的人均GDP連新加坡的一半都不到。

事實上,那些采用一人一票的選舉制度和公民投票取得相對成功的西方國家,其大多數都有小國寡民、民族單一、國民素質較高、地方自治完善、本身內部矛盾較少等等特點。但即使是這樣,這些國家一人一票的民主制度就如李光耀先生說的,也有變成福利拍賣會的風險,誰的叫價最高誰就當選。

現實中,很多國家和地區的福利只升不降,也造成了生産力發展停滯,經濟發展難以爲繼的結果。雖然,作爲補救措施,一些國家采用了技術官僚體制(technocracy)和文官體制,盡量讓國家治理不受民衆的非理性因素(如民粹主義等)的影響,也會盡可能避免候選人亂開空頭支票而成爲社會負擔等,但是,只要體制上一人一票的壓力仍在,就往往很難形成能解決問題的有效治理。

特別是,在任何國家和社會,老百姓都會有左中右不同的立場和信念,強調一人一票的競爭性選舉制度,本來就容易使國家社會長期處在左派、中間派和右派立場的混戰對立中搖擺不定。在順風順水的情況下,各方立場暫時妥協尚有可能。但是,一旦有些風吹草動,就必然會有些有心人士和黨派,通過煽動和鼓吹社會對立去吸引選票。

所以,這些國家和社會上通常會有越來越多的棘手問題,如貧富分化、移民和種族沖突等等,在一人一票制度的催化下,隨著社會的極化、對立和撕裂而變得更加棘手。進而導致這些社會問題經常成爲候選人吸納選票的原因,但卻始終很難得到真正解決。

當然,對一些小國家來說,哪怕這些國家民選出來的各級領導人的治理能力一般或差一些,其實還不是什麽大麻煩。但是,對于一些國情複雜的大國來說,能力不足的領導人不僅解決不了問題,還會把已有的問題更加激化。

舉例來說,面對新冠疫情,瑞典這樣的小國家,相關領導人和專家團隊一開始采用“群體免疫”政策佛系躺平,但是後來只要能糾正一些基本錯誤,即使表現不如北歐鄰國,整個社會的代價總體來說還不至于太大。然而,像美國和巴西這樣的大國,上到總統、下到州長、縣市長中,到處都有民選出來的反智和缺乏才能之輩,他們在處理問題過程中決策不斷失誤,新冠疫情就硬生生從天災變成了人禍。

從上述縱貫古今的例子看,一人一票不必然保證選出合適的人才,實現國家治理。更關鍵的是,從價值觀維度來看,西方式民主已經脫離了字面上的“民治”理想,而蛻變成“程序正義”價值觀,流于“形式民主”,極大地阻礙了“賢明體制”的形成。

爲什麽會發生這種蛻變呢?說到底,西方社會的本質上說到底還是資本主義社會,所以國家整體受資本和利益集團所控制,它們的核心要求就是要賺錢,“民治”理想與其相比,即使不說是一層虛幻的“糖衣”,至少也是脆弱的。因此,哪怕是在人命和經濟損失做選擇的前提下,你本來也不能指望資本和利益集團會主動願意承受太多的經濟損失。

選舉當然也可能選出優秀者,西方公務員隊伍中,同樣不乏治理人才,但資本主義價值觀往往會阻礙他們發揮積極作用。比如美國的政治獻金問題,不是沒有人指出,但始終無法解決,甚至産生了“超級政治行動委員會”,漏洞反而越來越大。

“民治”理想的崩塌,或者說“資本主義價值觀”的圖窮匕見,也反過來作用于現代國家治理的建設。本來,一人一票的效果就不牢靠,現在幾乎所有候選人都要迎合資本和利益集團,提出符合資本和利益集團的主張才能當選,結果可想而知。資本和利益集團爲了各自的一己私利,本身就非常排斥強勢的政府及其他權力機構的監管,所以領導人的治理能力並不是其要考慮的首要問題。

在資本和利益集團操作下,民衆在選舉時其實最多不過是在選擇他們喜歡的人。按照美國哈佛大學國際關系學的教授史蒂夫·沃爾特的觀點,美國的領導人們唯一關心的是事情在電視上、在推特上、在娛樂至死的選民們面前會呈現出怎樣的效果,從而保證可以其順利當選。由于整個政治制度設計的目的就是要讓資産階級的利益最大化,因此資本主義社會就是要讓人們“對接受啓發、獲得教益不感興趣,也對如何選出一位能幹的領袖不感興趣”。

總之,西方現在的選舉只要投票程序合法,選出的當選人天然就具有合法性,而完全不管這個人真實的治理水平有多差;各級領導人治理能力有限,爲了迎合民意而任意決策或低質決策的重大風險,很難解決或解決不了實際問題,從而無法真正反映“以民爲主”、“決策爲民”的實質民主。

對比之下,中國本身就已經是一個疆域遼闊、各地區情況複雜的多民族國家。因此,中國需要的是一個讓能幹事、有能力的各級領導人,來出面及時解決和處理各種具體問題的體制。因此,雖然同樣包含了代議制的做法,但是中國在踐行社會主義民主集中的價值觀時,爲了能夠確保實現更好的國家治理,光有一人一票的制度顯然是不夠的,中國顯然還需要采用更有效的選賢任能體制。

具體來說,中國在基層地方的管理上,采用一人一票的選舉方式選賢任能,包括基層人大代表的選舉等等。20世紀80年代末期引入村級民主選舉後,意味著戶籍人口9億以上的中國農民可以直接選舉任期3年的村民委員會和村領導。換句話說,在中國,基層上出現的治理問題,首先會通過地方自治方式來解決。

但是,對于中層以上的公務員和管理者,中國則采取選舉和選拔相結合的體制來選賢任能。一方面,我們使用標准化考試(公務員考試)選拔有才華和受教育人群;而且,對于越上層的領導,則越需要考察工作的才能和經驗以及過往政績等等。另一方面,各級領導也必需要接受同級人民代表大會的選舉和監督。所以,中國的國家治理體制對管理者的治理能力要求更高,沒有能力或德不配位的代表、領導或負責人一般通過不了嚴格的選舉/選拔的程序。即使選上了,發現問題後也需要被及時替換。

舉例來說,同樣是采用技術官僚和文官制度,中國公務員的績效考核可以決定其升遷和去留,這也意味著中國各級的公務員本身就會更有動力去發現和解決問題。西方國家的公務人員雖然也有績效考核,但是各級官員都是公開選舉産生、或者由勝選者任命,這也意味著對普通公務員而言,除了工資報酬外,對他們實質上沒有任何解決好現有問題的激勵。這就像BBC英劇《是,大臣》裏有句經典台詞所嘲諷的那樣,西方公務員工作的三原則就是,“越拖延越高效,越費錢越便宜,越秘密越民主。”(three articles of civil service: takes longer to do things quickly; more expensive to do them cheaply; more democratic in secret.)

再譬如,同樣是新冠問題,湖北省和武漢市的一些負責人在疫情爆發初期的表現,也有很多不足之處,特別是在忽視病毒傳染的嚴重性等問題上與西方類似(當然,西方是在有預警的情況下,錯誤遠爲嚴重)。但是,與很多西方國家防疫情況失控,然而民選西方官員仍然無法被及時問責的結果不同,中國在第一時間就對相關負責的人員進行了調查處理。上到省委書記、省司法廳廳長、市長和副區長,下到湖北紅十字會負責人、相關處局幹部、派出所執法錯誤的民警等等,最後都就事論事,依法依黨紀受到了相應的處分並爲此擔責。

所以,從這些角度來分析,中國國家治理機制所踐行的社會主義民主價值觀,就既有程序意義上的民主,又有實質意義的民主(也就是真正意義上的以民爲主),因此更具有賢明體制(Meritocracy)的特征。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閱讀趣味文章。