“中等收入陷阱”概念

關于“中等收入陷阱”這個概念,多數學者認爲它最早出自世界銀行發布的《東亞經濟發展報告(2006)》。按照多數學者的理解,世界銀行對“中等收入陷阱”的定義大致是指一個國家或經濟體的人均國內生産總值(GDP)達到世界中等水平後,由于不能順利實現發展戰略和發展方式轉變,導致新的增長動力特別是內生動力不足,最終出現經濟停滯。從具體數字上來說,新興市場國家突破人均GDP1,000美元貧困陷阱後,會達到GDP3,000美元的起飛階段,但突破GDP3,000美元時,隨著快速發展時期積聚的各種矛盾的爆發,人均GDP無法突破至1.1萬美元進入高收入國家行列,該經濟體處于發展停滯階段,即“中等收入陷阱”。

世界銀行的報告提到只有少數幾個國家成功避免了“中等收入陷阱”,除了中東的能源國家外,其余大多是遵循“東亞增長模式”的國家和地區,分別是:韓國、日本、新加坡、香港等。而多數拉美國家及東南亞國家如阿根廷、巴西和馬來西亞等,則被世界銀行劃爲陷入“中等收入陷阱”的典型代表。

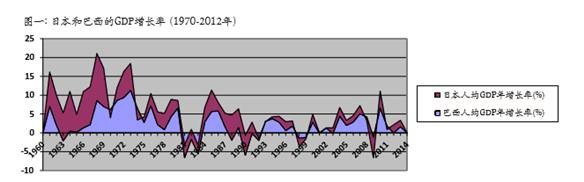

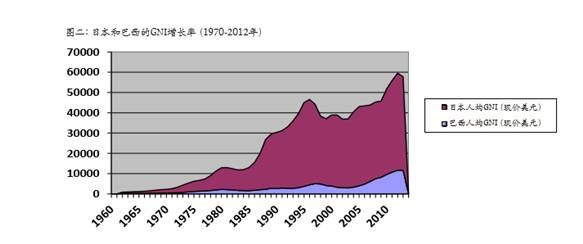

不過,對于“中等收入陷阱”這一說法,學界一直存在爭議。首先是衡量“中等收入陷阱”的標准。從上述定義來看,衡量標准是人均GDP;但根據世界銀行對經濟體的劃分,是通過人均國民總收入(GNI)劃出了高收入、中等收入以及低收入經濟體。雖然在世界大多數國家,GDP在某種程度上可以反映出GNI,但在一部分經濟體尤其是發展中國家,GDP和GNI的增長卻並不完全一致。以日本和巴西爲例,在1970-2012年期間,巴西的GDP增長率表現不俗,有部分時間還高于日本(圖一),但在GNI增長方面,巴西與日本的差距卻呈現持續不斷擴大的趨勢(圖二)。這其中就會涉及效率的問題,並不是簡單的數字羅列就可以劃分清楚。

其次,就日本、新加坡、韓國等所謂“避免了中等收入陷阱”的國家而言,他們也用了十幾年的時間才從中等收入跨入高收入國家的行列,並非沒有經曆過“中等收入陷阱”。反觀拉美國家,雖然他們平均滯留時間爲37年(截至2011年),但只要他們的GDP增長大于零,就不能認定他們無法跨越,而只是說明他們跨越的時間會比韓國、日本長。有學者據此認爲“中等收入陷阱”是不存在的,“陷入”還是“跨越”只是時間問題。並且,即使跨越了“中等收入陷阱”,也並非意味著不會再重蹈覆轍,希臘便是很好的例子。

然而,無論如何定義“中等收入陷阱”,中國現在面臨的經濟下行是客觀事實。中國財政部部長樓繼偉日前就表示“中國在未來的5年或10年有50%以上的可能性會滑入‘中等收入陷阱’”。而此前,李克強總理在全國兩會期間也指出“跨越‘中等收入陷阱’”,就需要“化解各種矛盾和風險⋯⋯有合理的增長速度。”這說明,中國如今的主流思想已經接受了“中等收入陷阱”這一命題,並且試圖找出對策來緩解這一壓力。

根據世界銀行最新的劃分(2014年),人均GNI在1045美元到12746美元是中等收入經濟體,超過12746美元即高收入經濟體。中國人均GNI最新的數據爲6747美元(2013年),離世界銀行劃定的高收入標准還有一定距離,並且隨著中國GDP增速放緩,這段距離可能會拉長。要如何跨越這道障礙,最大可能地避免經濟“硬著陸”,中國或許可以從其他國家的經驗中找到借鑒。

“中等收入陷阱”原因及特征

造成“中等收入陷阱”的原因是多方面的,歸納起來大致有以下幾點:

第一,貧富差距拉大,收入分配不平衡,社會矛盾激化,正如上文所提到的巴西。巴西經濟在強勁的增長時,人均收入卻沒有得到相應的增長,導致金字塔尖上的人獲取了主要資源、積累了大量財富,而中下層人士卻愈發困難。這樣的財富結構極不利于社會穩定,也不利于經濟的可持續發展。

第二,經濟結構和發展方式老舊,不能與時俱進。過去粗放型和勞動密集型經濟爲這些國家帶來了發展,但是隨著經濟模式的不斷變化,亟需産業升級和結構調整。

第三,各種形式的壟斷主導經濟市場,市場的優化配置機制得不到充分發揮,缺乏活力。

第四,金融體系脆弱,如亞洲金融危機導致了東南亞國家經濟陷入停滯發展狀態。

第五,行政僵化、權力集中,不能人盡其才物盡其用。

事實上,上述大部分原因也正是發展中國家的現狀寫照。從拉美國家和東南亞國家的情況來看,核心技術的流失、創新能力的匮乏以及人口老齡化是“中等收入陷阱”的原因。同時,政治體制也是束縛這些發展中國家跨入高收入國家的另一大原因。比如拉美國家的政治體制受到利益集團影響,改革舉步維艱,壟斷、尋租、腐敗等制約改革的因素愈演愈烈,進一步使財富集中,利益集團的勢力也愈發強大,社會經濟秩序受到嚴重損害。

成功跨域“中等收入陷阱”的代表

作爲世界銀行劃定的“成功跨越中等收入陷阱”的國家/地區之一的韓國,在二十世紀五十年代人均收入只有美國40%左右;同一時期的日本和新加坡,人均收入只有美國20%的水平。因此,研究他們成功的原因,對目前的中國經濟形勢有著一定的啓示作用。

日本:

從戰後五十年代開始,日本先後確立了以重工業爲主導的經濟結構,機械行業在出口中占比大幅上升。其中,汽車制造業的崛起爲鋼鐵、石化等重工業帶來了源源不斷的動力。機械電子工業逐步成爲日本最具國際競爭力的産業。隨後,日本開始發展電子計算機、宇航設備等知識密集型産業;新能源的開發以及産業環保的結構調整,幫助日本成功地打造了資源節約型和環境型的社會形態。到二十世紀八十年代,日本已經成功將自己從重工業轉型到以文化和服務爲主的第三産業。其中值得一提的是日本實行的“國民收入倍增計劃”中,對農地改革、最低工資制、教育政策等民生問題都作出了戰略舉措,建立了健全的社會保障和福利體系,避免了收入差距擴大,對社會的穩定有非常重要的維護作用。

新加坡:

新加坡情況比較特殊,規模太小,對中國的借鑒意義有限,但是其制度的建設、管理的精細化以及政策的前瞻性,都能爲中國作出很好的示範。新加坡依靠人才培養、政治清廉、高效的行政能力以及注重整體發展,實現了低犯罪率、低失業率的和諧社會。在上世紀七、八十年代,新加坡利用國際資本推動經濟高速增長;九十年代,隨著信息技術革命的到來,新加坡加快了高端電子信息産業的發展。同時,實用的教育體制和開放性的人才政策爲新加坡帶來了良好的人力資源;進入二十一世紀後,新加坡積極發展制藥、生命科學以及環保等新興産業。此外,爲了避免國內資本報酬率的下降,新加坡也酌情加大了海外投資規模。

韓國:

韓國在上世紀七十年代主要依靠出口導向型經濟,但此後就開始由勞動密集型産業向資本密集型産業升級的過程。政府意識到核心技術開發的重要性,將産業政策方向從扶持、優惠轉向了對創新活動的支持,並取消了個別産業法,將全部産業置于自由競爭的環境下,以激發它們內在的創新能力。

另外,對教育的重視也是韓國經濟取得成功的原因之一,政府深知知識、人才對整個經濟的作用。1945年,韓國12歲以上人口的識字率尚不足20%。經過幾十年的努力,韓國在二十世紀七十年代就使小學入學人數占同齡人口的比例達到100%;高中階段教育入學率從1980年的50%左右提高到1990年的90%;大學入學率從1975年的10%提高到1995年的50%。

對中國的啓示意義

世界銀行前首席經濟學家、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫認爲:“一個國家在現代化的過程當中,要持續的經濟增長最主要的因素必然的原因是技術創新,産業不斷升級,資源不斷從低物價價值的部門向高物價價值部門轉移。”“關鍵是分清市場和政府的作用,在經濟發展中才可以控制存在的問題,並且創造條件不斷地技術創新,産業升級”。這段話比較全面地概括了當前中國所面臨的經濟轉型任務,結合上述幾個國家的實際經驗,大致可以理解爲以下幾點:

一、科技創新:只有創新才能帶來經濟的轉型、産業的升級,才能實現“低物價價值”向“高物價價值”轉移。

二、體制改革:即建立更公平、更合理的分配體制,完善社會保障體系,縮小貧富差距,減少社會矛盾。

三、人才與核心技術的培養:核心技術的發展是關鍵要素之一。對人才的培養就是對核心技術的培養,反之,如果人才得不到保護而流失,那麽核心技術也會隨之流失。

四、政府的主導作用:雖然市場經濟強調自由化發展,但因爲各項體制的建立並未完善,政府調控仍然不可或缺。尤其在經濟結構轉型過程中,政府更需要發揮主導作用,制訂具有前瞻性的指導政策。

面對“中等收入陷阱”這個命題,如何看待,如何跨越,說法不一。但是擺在中國經濟面前的難題卻很清楚,還有許多值得進一步探討和細化的工作需要進行。按照上述幾個方面,如何培養核心技術,如何實現科技創新,如何制訂前瞻性政策,不妨先從這些具體的問題開始著手。

(作者任職于新加坡隆道研究院)

政策分析類刊物《隆道觀察》由注冊于新加坡的隆道研究院出版,關注中國和平崛起和亞太地區發展帶來的地緣政治和社會經濟的變化,追蹤世界熱點、難點問題,從東方視角提出政策建議和戰略構想,幫助國家和地方政府實現可持續發展,打造和諧社會。《隆道觀察》定價每期$10新幣,如需訂閱可寫email至[email protected],留下您的姓名,電話和郵寄地址,將有工作人員與您聯絡。