我的父親,今年已經72歲,仍然有著一頭濃密的黑發,出去搭乘公共交通都會被當成中年人而沒有人主動讓座,這是遺傳來自爺爺的良好基因。

退休前,父親是一名大學教授,教書育人了一輩子,用桃李滿天下這句話來形容一點都不爲過。他的學生來自于天南海北,如今也散布在海北天南。身爲一名教師,他非常的以此爲傲,經常會得意的在我面前談起他教書育人的種種。在他進入大學教書前,曾經遠赴內蒙古包頭支邊八年,還給當時的國家遊泳隊培養出了好幾位後備人才。進入大學後,他的學生也曾多次在國家級的比賽中獲得金牌。

三年前,父親生病了,多年教書生涯讓他的聲帶嚴重透支,加上那一輩許多人都有的抽煙的壞習慣——他患上了喉癌。爲了治療他的病,醫生用手術切除了他的聲帶,于是他永久的喪失了說話的能力。對于一個用聲音維生的人,這對于他來說是個很大的打擊。所幸天生樂觀的他很快振作了起來,平時用紙筆跟我交流,出去采買日常用品也毫無壓力,身體也恢複的越來越好。

可是兩個月前,父親又病倒了,之前的癌症並沒有回來,但他又患上了新的癌症——這一次是肺癌。發病的時候就已經是晚期,多處擴散,身體在短短的幾周內迅速垮掉,沒辦法再承受任何有效的針對癌症的治療。

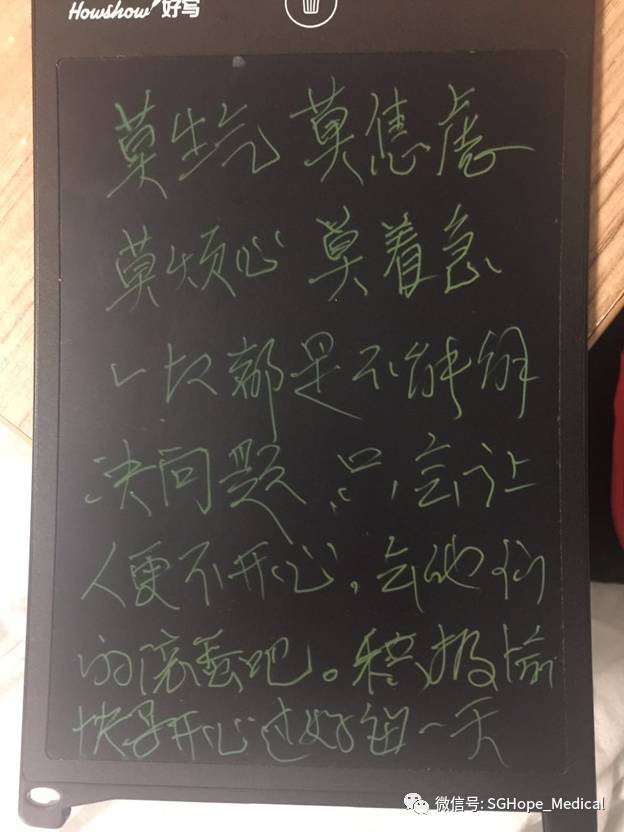

▲(天性樂觀的父親在病後給我寫下的鼓勵文字)

8月25日,父親去世了,此時距離他的73歲生日還有整整一個月。

父親在去世前一周,做出了一個很偉大的決定——死後捐出他的遺體給國大醫學院用于醫學教育和研究,之後海葬。

全身捐獻,在醫學上稱爲“Silent Mentor(無語良師)”,台灣地區稱之爲大體師。父親生前做了一輩子的老師,逝後仍然選擇了以這種特殊的方式來繼續他所鍾愛的教書育人事業。

父親能夠做出這個決定並不算太出乎我的意料之外。我們家對于死亡這件事一向持有開明的態度,小時候家中討論經常提及的就是人在世的時候兒女做的事情遠比死後更加重要。墓地墓碑只是一種形式,大多時候做給活人看的一種形式。

父親做出的這個決定又出乎我的意料之外,因爲作出這個決定的地點在新加坡,一個近四年來他一直生活的地方。

華人的傳統觀念是要葉落歸根的,可是父親已經身體虛弱到無法出院回家,更不要說坐上回國的航班了。他不僅選擇將骨灰留在異國他鄉,在那之前還要將他的遺體貢獻出來讓醫學生們進行解剖,以讓他們獲得對人體結構的第一手資料。

作爲他唯一的女兒,我完全支持他的決定,但是同時也心疼的淚流不止。在他作出決定的當天下午,我向國立大學醫學院解剖系的教授寫了郵件,確保父親的心願能夠順利達成。當晚父親用他那越來越虛弱的手在捐贈表格上簽下了不算工整的名字,由我親手寄了出去,然後就靜靜的等待最後那一天的到來。

父親作出決定的那一天,我跟幾個熟悉的朋友說了父親的決定,說一次哭一次,朋友什麽反應的都有。有誇父親無私的,有覺得無法接受讓我收回決定的,有被激勵到也動起捐贈念頭的,有無動于衷的,還有覺得父親作出這個決定是爲了幫我省錢的。只能說,沒有誰對誰錯,只代表了各自世界觀和價值觀的不同。至少在我這個女兒的心裏,我的父親很偉大,這就足以。

▲(朋友在聽說了父親的決定後,也表示出捐贈的意願)

父親作出決定的第二天,我找了一個機會問我的母親,以她的了解,父親是怎麽會作出這個決定的。結果母親告訴我,早在幾年前父親身體還健康時,他們兩人就身後事已經達成了共識——不買墓地,不立墓碑,死後水葬。就此我越發確信父親並不是一時的沖動,更加不會是想爲我省錢,而是早早的就作出了這個偉大的決定。我也明白了爲什麽在父親寫出決定的當兒,母親聽了會那麽的平靜,並沒有提出任何異議。

8月25日,父親不敵病痛,在安詳中離我們而去,而我也終于有了機會去完成他的最後心願——捐贈遺體。

在與來自National Organ TransplantUnit(全國器官移植組)的協調員完成了必須的文件簽署工作後,我見到了來自國立大學醫學院解剖系的工作人員,將父親的遺體移交給她們。隨後她們帶著我參觀了解剖系大樓,那裏有一塊常年展示的電子顯示屏,上面是曆年來捐獻遺體的大體師的相片和姓名,粗略看了一下名字,父親大概是其中唯一一位的中國人吧。不僅如此,工作人員還向我展示了一些照片,這包括醫學生在上課前的宣誓,遺體使用完畢後的火化儀式和海葬儀式等等。

▲(課前的宣誓儀式)

當晚,我也向一位醫生朋友詢問了她們上課的情況,以了解老師們到底是如何來維護大體師的尊嚴的,也讓我那本還有些忐忑的心終于完全放了下來。

父親雖已辭世,但他會永駐我的心中,願父親安息……

——永遠愛你的女兒

( 新希望醫療服務 兔貓)