大雨一來

附近沙場礦湖水滿

大水很快淹沒小溪石橋

洶湧的流水帶著垃圾沖過

水面飄浮著腫脹的豬屍

當時,淹水後常有溺水慘劇發生

遇水不能上學的情況很普遍

”

不發一彈的槍

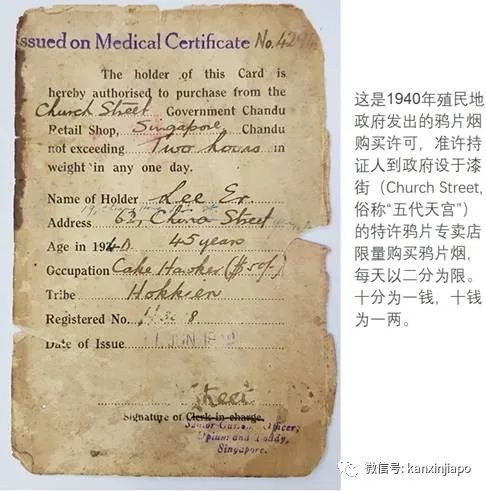

祖母有一把槍,陪她從唐山到南洋。這把槍,害了她,也傷及無辜。它有兩個極端的稱呼,“雅片煙槍”“鴉片煙槍”。

剛到南洋,家裏有點積蓄,祖母吞雲吐霧,並無顧忌。她半臥在床,床邊小幾擺一盞鴉片燈,除了照明,也用來燒鴉片。黑黑的鴉片包在小竹葉裏,打開後取出一小團放到煙槍上的小孔,湊近燈火燒。燒到鴉片起泡,才把煙槍湊到嘴邊,抽吸鴉片受熱後産生的煙。

祖母半閉著眼,陷入一種奇異的精神狀態中。陰暗的房裏煙霧萦繞,成了她虛幻的世界。煙後,祖母精神特別好,爬樹采果,絕不腳軟。

好景不常,祖母的私蓄開始耗空,只好典當金器,甚至把小金塊放到地上,用砍柴刀砍成小塊,籌錢買鴉片。記憶中,五十年代後期一小顆鴉片要賣兩、三元,難怪村裏有人經營這種生意。

終于,祖母再負擔不起這種要命開支。看到家裏小孩陪她受苦,餐桌上有時只有白粥加糖,她心裏之痛加上煙瘾發作的辛苦,迫使她改去求賣煙人把提煉後的煙土廉價賣給她,自行加水煮熱喝下解瘾。這種解瘾土方維持了一段好長時間。父親去世後,母親和祖母常爲抽鴉片的事發生口角,但煙瘾並不因此消退,鴉片成了家庭走上貧窮破落的罪魁禍首。

祖母去世前幾年,已經沒錢、也無法買到煙土。煙瘾來時,只能躺在床上,眼淚鼻水齊發、呵欠連連、哀聲不斷地忍受這種身心煎熬。

上了學校,在課本上讀到鴉片的來源和它的禍害,一時間滿腔憤恨。這有計劃的毒害葬送了祖母的下半生,也影響我那一段可能變得好一點的童年。

(1955年9月,新加坡總督Robert Black爵士視察位于聖約翰島的鴉片戒毒所。圖源:新加坡國家檔案館)

奢侈的要求

小孩的童年,常會有夢,我也一樣。與其說是夢,不如說是渴望。

小時隨母親去買菜,走到甘榜菜市,就像進入花花世界。吃的、玩的,都是誘惑,小小眼睛睜得好大。母親手裏捏著小皮包,這邊看看,那邊望望,幾張爛鈔票在手裏搓摸,就是不肯輕易出手。

回程時經過賣潮州粥的小吃店,食物櫃上擺滿一盤盤熟食,有蒸魚鹵鴨,還有在鍋裏冒泡的不知名食物;顧客蹲在長板凳上,對著眼前美食大口吃粥。中午時分,誘惑變得更強烈,母親總是一把拉著我,目不斜視快步走開。

(惹蘭紅山的夜來香潮州粥,當代。圖源:Gramho Instagram)

村民上菜市場,也順便吃點東西。市場有一個角落集合好多小販檔,大家坐在小矮凳上,圍著檔口,吃碗肉脞面或咖哩面,談談菜價豬價,好不開心。母親常說,她不習慣在人前吃東西,因爲不好意思。我從不懷疑母親說的話,但她這點苦心也要等到我年紀稍長才能體會。

買完菜,還要光顧一間小雜貨店,母親就在這裏買她養豬的飼料。那年我約五、六歲,身子剛好和店裏裝滿餅幹糖果的玻璃罐子等高。這一天發生的事至今未忘,畫面裏,一邊是母親和店主在計數賒賬;一邊是我目不轉睛對著罐裏一顆顆七彩小圓糖在交戰。

也不知哪來的勇氣,我竟然去扯母親的衣袖,打斷兩個交談中的大人。當母親知道我想要那些小圓糖時,沒好聲氣把我小手掃開:“欠人家的錢都還沒還,買什麽糖!”

我的夢碎了,生平第一次的要求和那股醞釀好久的勇氣就像斷片的電影,咔嚓停了。一切不會因此改變,大人們繼續交談,留下委屈的哭聲繼續哽咽……

沒人記得這事,但它始終在我記憶裏。人在成長,時代在變,童年過去了,小圓糖早失去對我的魅力,如今再多小圓糖也彌補不了過去的缺憾。我告訴自己,只要能力所及,我會滿足小孩心中編織的夢,我不想他們在遺憾中長大,永遠無法彌補。

至于那罐小圓糖,我在拍懷舊劇時常把它擺到景裏。因爲,它很快會帶我們回到那個被遺忘的年代。

我的母校平儀中學附小

1960年,我上小學了。上學讀書是村裏大事,成績好,全村人對你豎起大拇指,成績不好,很快就面臨退學尋生計的命運。

我上的小學稱爲平儀中學附小,就在甘榜菜市盡頭一個小坡上。這是一間民辦學校,沒辦小學先辦中學,再開個附小來收小學生,好奇怪。這可是村裏僅有的一間華校,距離我家好遠,步行要一個小時,卻也沒其他選擇。

記憶中,學校大門有一個黃色牌坊,寫著“平儀中學”幾個大字。上了斜坡,迎面一片水泥操場,是學校集會和活動場所。課室是幾排木板屋,面向操場橫行排列,中間有塊長形沙地,每年運動會都在這裏舉行。沙場後面是校長室和教師辦公室,常有學生挂著大字報在走廊罰站,最常見到的是“我上課不再講話”“我不和同學打架”等忏悔文字。這種懲罰辦法還真有效,我見到了立刻挺直身子,放輕腳步,快速操過,不敢正視那忍淚欲哭的容顔。

辦公室屋檐挂著一口銅鍾,鍾上垂著一條長繩迎風飄擺。這鍾是學校的靈魂,當鍾聲當當敲起,不管老師同學,都得乖乖聽話。上課時我常望著這口鍾,盼望校工早點走入畫框敲響鍾聲,讓我離開這束縛的空間。

第一天上課情形已非常模糊,只記得第一節課剛開始,老師匆匆趕到,和挽著菜籃剛要離開課室的母親擦身而過。母親帶了菜市場買來的面煎粿給我當午餐,我剛張口想咬,就給老師厲聲喝止了。課室紀律對一個鄉村小孩簡直是聞所未聞,眼淚當場就不聽使喚流了出來。母親還在窗外徘徊,又急又怕。而我自己清楚,那一個下午我是餓著肚子挨過的。

小學教育是人生智慧啓蒙,決定一個人今後的方向。學習的科目有華文、英文和算術,加上一門稱爲“倫理”,後來又改稱“公民”的科目,說的是做人處事的道理。也許因爲都在計較國內生産總值小數點,這門不具經濟效益的科目後來也就無疾而終了。

課堂裏常萦繞朗誦課文的聲音,華文第一課:“哥哥大,弟弟小。哥哥跑,弟弟也跑。哥哥跳、弟弟也跳……”,簡明易懂,朗朗上口,其中還蘊涵長幼有序、快樂生活的正面觀念。

就在這片朗讀聲中,慢慢滋養了一個幼小的心靈……

下雨淹水不必上學

上學的路,是一條艱苦的路。這話有兩個意思。

先說第一個。每天,跟著兩個哥哥走路上學,因爲是下午班,要頂著大太陽。上學的路經過兩條小溪,過小木橋、水泥橋,再沿著沙塵滾滾的紅土路、穿過崎岖不平的山竹林,來到學校,鞋髒了,衣服也濕了。

每逢雨季,上學的路常會淹水,淹水地段在永豐園大人公廟(又稱祝福堂)旁邊的一座石橋(今勿洛北路轉進泛島快速公路交叉處)。石橋下的小溪平常十分溫順,岸邊長滿青草野花,好看極了。這道鄉野美景一直把人們的視線引到遠處印度人養牛場,那裏一片綠野,牛在草坡吃草,白雲在藍空飄。

(檔案照片:1954年勿洛鄉村水災。圖源:新加坡國家檔案館)

可是,大雨一來,畫面就變了。附近沙場礦湖水滿,大水很快淹沒小溪石橋,洶湧的流水帶著垃圾沖過,水面飄浮著腫脹的豬屍。如果淹水情況不嚴重,依稀還能辨認石橋位置,大家就脫去鞋子,手拉手勇敢走過去。如果是汪洋一片,水深及膝,就只能無助望著對岸的神廟戲台,不知如何是好。知道上學指望泡湯,兩個哥哥倒是很開心轉頭回家報告。當時,淹水後常有溺水慘劇發生,遇水不能上學的情況很普遍。

再說第二個上學之難。

村裏很多家庭子女多,同時要供幾個兒女上學確是不易,學費雖不貴,每年買書及整裝費常使家長做出錯誤決定。只要成績不理想,這上學之路很快就告終,反正家裏養豬種菜需要幫手,先圖溫飽再談讀書。女孩常是被犧牲的對象,離開學校後紛紛到坡底替人打家庭工。

(1960年代的馬來甘榜,幾個華族婦女在水井邊洗衣。圖源:新加坡國家檔案館Tan Kok Kheng 收藏)

我的兩個哥哥都沒法完成小學教育。父親去世時,大哥十六歲就已投入社會,在咖啡店當童工。回頭看我,仍然在上學路上,僅僅因爲學業成績還可以,母親寄以重望,人前人後有一個可談的話題,所以我留了下來。

從小學到中學,我一直都想離開這條上學之路,盡自己對家的責任。結果最終都沒做到。

– 待續 –

李甯強“《回甘》發布會”

鑑于肺炎疫情,主辦方決定取消22/3在國家圖書館舉行的李甯強新書《回甘》發布會,造成不便,敬請大家原諒!期待將來有機會再相見。

李甯強,祖籍福建金門,是一手拿筆,一手持相機的文圖創作人。

他成長于五、六十年代新加坡鄉村,受教于傳統華校中小學及末代南洋大學,投身于電視新聞編輯與電視劇制作。2008 年退出五光十色的傳媒界,自學攝影,開拓攝影結合文學的創作道路。著有三本攝影文集、一本散文集、一本詩集,並參與三本詩歌合集。堅持,是創作的原則;分享,是最終的目的。

通過攝影,李甯強把一切負面的想法和郁悶盡情傾泄。每天高高興興出門,去見識新天地、去體會新發現。堅持做每件事,就算摸索也要闖出一道門路。通過攝影,讓他慢慢悟出一些道理,從而找到一些正面的能量。

2015年創作《說從頭》,停筆在離開電視台後,沒想這才是真正精彩的開始,像自學攝影、文圖創作、停筆四十年再續文字緣、重新寫詩、出版五本書和曆經七十八年找回金門祖居的尋根之旅,都在這時發生,這促使李甯強決定寫《回甘》,算是《說從頭》續篇。繼續記錄個人回憶,當成一種經驗分享,分析過去對錯、堅持不放棄、提醒和鼓勵自己。《說從頭》像是在心情亢奮中喝下一杯百味雜陳的茶,而《回甘》卻是氣定神閑喝著一杯苦茶,入口苦澀,慢慢甘甜。

《回甘》沿襲《說從頭》寫法,單篇獨立卻互有關聯,每一篇都有畫面,配文照片更是大幅度增加。爲了不脫節和方便閱讀,以感情爲重點,保留了《說從頭》部份篇章,並增加一些後續內容。全書分前輯《回》,後輯《甘》,圖片以黑白和彩色區分。請讀者共品這杯余香袅袅的人生茶,誠意推薦《金門尋根記》一章。