六、新馬分家

1965年8月9日,這原本是個平淡無奇的星期一。無論是新加坡和吉隆坡,人民們對即將到來的分家一無所知,商店依舊營業,街市車水馬龍,生意不好的店家在百無聊賴中撥弄著收音機。

上午十點,廣播電台中正在播放的流行歌曲突然中斷,取而代之的是廣播員宣讀兩份宣言。

第一份是新加坡獨立宣言。

第二份是以馬來西亞首相東姑的口吻撰寫的分家協議:

“奉大仁大慈真主之命,原真主,宇宙的主宰得到贊頌……我,馬來西亞首相東姑阿都拉曼,或馬來西亞最高元首批准,特此昭示,從1965年8月9日起,新加坡不再是馬來西亞聯邦的一個州,他將永遠成爲一個獨立自主的邦國,從此脫離並不再依賴馬來西亞。馬來西亞政府承認目前的新加坡政府是獨立自主的政府,並將本著友好的精神與之合作。”

與此同時,遠在吉隆坡的東姑也向全國發表電視講話, 闡述新馬分家的必要性。

中午12點,李光耀親自來到新加坡廣播電台出席分家記者會。所有人都看到了一個不一樣的李光耀,那個精明、強勢、永不言敗的人不見了,這位經曆了從金馬倫到吉隆坡共計三天三夜煎熬折磨的年輕總理,第一次在公衆面前痛哭流涕。

在同一時刻的吉隆坡,莊嚴的國會大廈內一片死寂,聯邦各黨派議員都被拉薩的提案驚得合不攏嘴。

副總理拉薩正式向國會提出憲法修正提案,要求將新加坡逐出聯邦。

到下午一點半,二、三讀辯論通過,法案上交上議院,上議院的一讀從兩點半開始,到四點半三讀通過,馬來人這一次展示了驚人的執行力和效率。

投票結果是壓倒性的,全票通過,126比0。

從這一刻起,新加坡正式從馬來西亞聯邦脫離,成爲獨立的主權國家。

在中文互聯網的語境中,對這一天的描述是馬來西亞將新加坡逐出聯邦,而新加坡對此始料未及。

現在我們知道,逐出聯邦是真,始料未及是錯。

小小的新馬分家法案背後,是雙方政治精英們協商、鬥爭和互相妥協的結果。我同時見到了遠見和短視、背叛和友情、合作和分裂,委實驚心動魄。

8月9日從此成爲這個小島國的國慶日。

但在我看來,這一天更是審判日。

七、審判日

(一)這是新加坡和馬來西亞兩國的審判日

當時洋洋得意的,是馬來西亞一方。

東姑、拉薩、陳修信彈冠相慶,他們兵不血刃除掉了最大的政治對手,還自認爲能長期保持對新加坡的威懾力。

東姑在當日會見英國最高專員赫德時說:“如果新加坡的外交政策損害到馬來西亞的利益,我們可以以切斷柔佛水壩爲威脅,對他們施加壓力。”

馬來聯邦還控制著新加坡的軍隊,由于當地武裝部隊成員和指揮官均爲馬來人,在分家後依然聽命于吉隆坡。

而惶惶不安的,是新加坡一方。

這個面積不到500平方公裏的小島(後來經過不懈填海增加到700平方公裏),沒有腹地、沒有淡水,沒有自然資源,沒有國內市場、更沒有大國支援。

只有200萬的華人人口,還被包夾在約一億人口的馬來和印尼回教徒中間,就像是穆斯林海洋中的一個華人綠洲。

世界上根本沒有這種國家成功存活的先例。

李光耀在電視講話中向全國人民落淚,多半也是由于感覺前途未蔔。

但他和吳慶瑞沒有放棄,他們接受了這個大挑戰。吳慶瑞先負責軍事,後負責經濟,李光耀掌控大局,世界上也再沒有其他種族能像華裔一樣勤奮刻苦,能夠在危機中奮起。

這些人創造了奇迹。

用一代人的時間,將一個第三世界島國變成了第一世界中最繁榮的國家。

1965年,新加坡人均GDP僅有500美元,到2019年已經上升到64000美元;

而馬來西亞雖然在上世紀80,90年代也曾經是經濟四小虎中的一員,吉隆坡的雙子塔至今還是世界上最高的雙摩天大樓,但民族宗教問題始終拖著這個國家的後腿,加上在98年亞洲金融危機中大敗虧輸,至今元氣未複,人均GDP才剛到11000美元。

(數據來源:

https://mgmresearch.com/world-gdp-per-capita-ranking/)

兩個國家在分家時,曾規定新幣和林吉特彙率爲一比一,時至今日已貶值至三比一。

當年洋洋得意的一方全面潰敗,而當年惶恐不安一方,卻繁榮安甯,世上之事,真難以意料。

(二)這也是兩種理念之間的審判日

馬來人的馬來西亞,馬來西亞人的馬來西亞,孰優孰劣?

新馬分家後,兩個國家分別成爲了兩種理念的天然人類學試驗場。

馬來西亞在巫統的領導下,以憲法三十一條爲根基,制定了一系列教育、語言、經濟和內政條例,大大強化了馬來人的特權。

新馬分家四年後,1969年的馬來西亞大選,積累已久的種族矛盾終于全面崩盤。

馬來西亞發生了遠比黑色星期二更嚴重的種族暴亂(五一三事件),196人死亡,其中華族143人、巫族24人、印族13人,另外15人無法辨認。

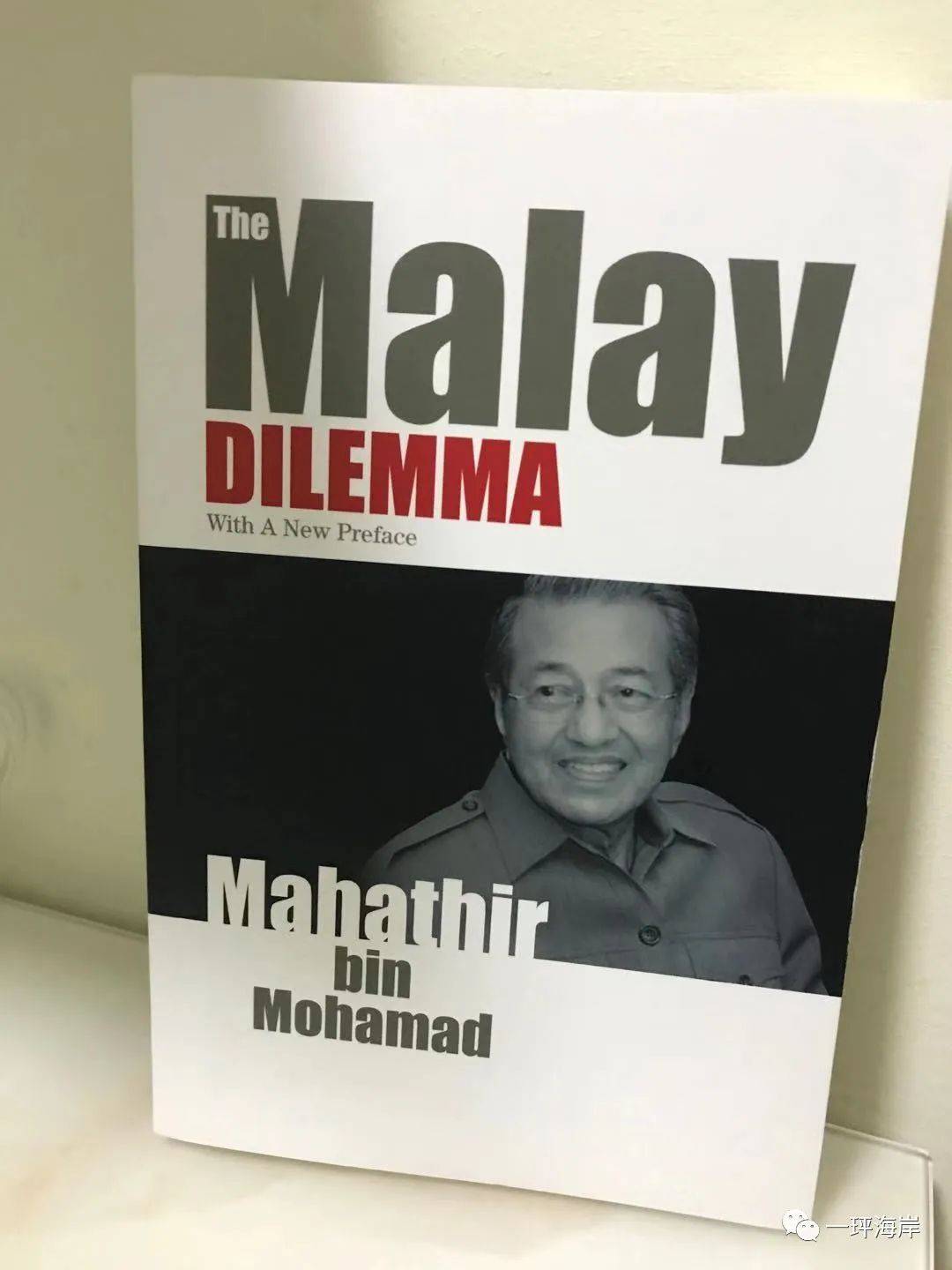

馬哈迪在五一三事件後寫了一本書,名叫“馬來人的困境”The Malay Dilemma。此書內容之激進,讓巫統也大爲吃驚,以至于一度成爲馬來西亞禁書。但流傳甚廣,成爲了當年千千萬萬馬來青年爭取特權的聖經。

時至今日,種族主義憲法條款在馬來西亞依然是不能討論的條款,華裔、印度裔與馬來裔之間的矛盾依然存在,只不過被掩蓋在經濟發展,蛋糕做大的背後罷了。

還記得本章開頭,青年時代李光耀和敦拉薩在萊佛士書院的第一場鬥爭麽?從某種程度上就代表了今天馬來西亞的困境。

種族矛盾是人類這個種群的天然屬性,人人都是潛在的種族主義者,均需要後天教育和管制,來壓抑這種天性。

而民主制度面對種族矛盾時,不單沒有任何解決方案,反而會演變成各種族在選舉中以人數多寡來爭取更多利益,最終只會造成越來越深的撕裂。

太平洋彼岸的燈塔國,曾經號稱種族熔爐或調色盤的國度最近發生的慘劇,就是天然的例證。

那特權是解決方案麽?現在看來也不是。。。

馬來西亞給予了馬來人全方位的特權,也確實對馬來裔的經濟狀況有了很大幫助,但副作用也是慘痛的。

馬來裔永遠失去了與其他族裔公平競爭的勇氣,他們變成了依賴特權的“拐杖”一族,也許永遠也不會自主行走。

而馬來華裔的命運就更悲慘。

因爲新馬分家,失去了新加坡華裔的選票,馬來西亞華裔成爲了真正的少數民族,人口數量從原來的馬來人和華裔各占40%,變成了馬來人占據絕大多數。

在五一三事件中,他們付出了血的代價。而馬來西亞繼承至英國的民主體制,導致他們的政治訴求根本無法得到滿足。

直到今天,馬來華人依然勤勞,依然優秀,但他們在自己的國家是二等公民,需要付出比馬來裔多得多的努力,才有機會取得同樣的成功。

很多年輕新一代馬來華人遠走他鄉,澳大利亞、新西蘭、台灣、香港、中國大陸都能看到他們的身影。

馬來人的馬來西亞看起來只是勉強維持,那馬來西亞人的馬來西亞呢?

各族平等,宗教平等,互相尊重的制度,在新加坡成功了麽?

對此我只能說,目前看起來是成功了,但無法成爲其他受種族主義侵擾國家的模範。

因爲新加坡的種族和諧,是建立在人民行動黨保姆式管理方式,以及人民放棄一部分居住自由、宗教自由和言論自由後才成功的,別國無法複制。

但我要說能抓到老鼠的才是好貓,最起碼現在新加坡各種族和平安甯,類似黑色星期二那樣的沖突,已經成爲上一輩人的記憶。

(三)這還是兩個黨派之間的審判日

55年過去了,當年鬥得你死我活的巫統和人民行動黨,都已走上了兩條完全不同的道路。

巫統一如既往的強大、汙龊、內鬥、基情四射,讓反對黨陷入桃色新聞把牢底坐穿;

人民行動黨一如既往的強大、廉潔、光明、但理性到近乎不近人情,同樣讓反對黨戰戰兢兢。

但政治人物的結局就完全不一樣了。

溫和雅致的東姑,隨著局勢發展,掌控不住以拉薩、馬哈迪爲首的激進派。

1970年,在五一三事件後,由于政治鬥爭失敗,東姑宣布辭去首相職務,黯然結束15年的政治生涯。

拉薩接替東姑,當年在萊佛士學院與李光耀辯論、與巴克一起打球的青年,成爲了馬來西亞第二任首相,直至1976年因白血病在倫敦逝世。

馬哈迪後來兩進宮,成爲了馬來西亞第四和第七任首相,也是馬來西亞曆史上最成功的首相。直到今天,95歲高齡的他依然活躍在政壇。

陳修信率領的馬華公會在1969年的大選中大敗,他個人的副首相夢想也隨之夢碎,其實他的潰敗在他努力把新加坡踢出聯邦的那一刻就已板上釘釘,只不過他自己當時尚洋洋自得不自知而已。

馬華公會至今依然受華人唾棄,人稱賣華公會。

至于新加坡一方的政治家,總體來看平穩的多。

艾迪巴克曾多次表示想回到法律界當律師,但爲了親愛的哈利,他還是當了24年的法律部長。今天如果有同學考慮申請新加坡各大學的法律或體育專業,記得查看是否能申請各大學內以艾迪巴克命名的獎學金。

吳慶瑞曆任多職,在軍事、經濟、教育、文化領域都做出了驚人的成績。他敢作敢爲,對于李光耀的錯誤能夠堅持批評。1970年代英國駐軍打算撤離新加坡,導致當地30%的工作崗位劇減,惱羞成怒的李光耀破口大罵,甚至准備和英國人翻臉時,是吳慶瑞提醒他:

“光耀,你現在越來越像一個流氓了。”

在新加坡第一代政治家中,只有吳慶瑞敢于以這種口氣直斥李光耀的錯誤。

吳慶瑞的名氣遠小于李光耀,但如果沒有他,新加坡的成績會黯淡很多。正是李吳這對敢作敢爲的黃金搭檔創造了新加坡的黃金時代。

巴克和吳慶瑞的故事我專門寫過番外,在這裏不再詳述。

而李光耀,他被封了神。

他的故事,成了新加坡國家認同中的一部分。新加坡所有國家故事的開頭,都是從這個人開始說起的,是當之無愧的國父。

他的精明、能幹、遠見,他的憤怒、狠辣、激情,他經曆的政治鬥爭、文化更替、地緣起伏,都遠超與他同時代的政治家們,幾乎能與總設計師並駕齊驅。

我想過也爲李光耀先生寫一篇番外,但這樣的人中之傑,遠不是我的筆力能夠駕馭。

對他的評價,毀也罷,譽也罷,他毫不在乎。

他只是淡淡一笑,看看自己創造的這片熱土:

“就算我在病榻上,即便是你們就要把我放進墳墓裏了,我覺得(新加坡)有什麽事情出錯了,我也會爬起來。”

一百個人看李光耀,有一百零一個不同的他。

七、尾聲

審判日對很多人來說,是個很漫長的日子。

當天發生的事情至今依然在影響東南亞的地緣格局,但當時即使遠見如李光耀也無法預料未來的路需要怎麽走。

所有人對未來都一片朦胧之時,只有艾迪巴克的心情最爲舒暢。

和不願意分家的杜進才們不同,巴克出生成長在新加坡,他對于分家是期盼已久,並無任何懷念。

當一切塵埃落地之時,巴克正坐在新加坡法律部辦公室的座位上,欣賞窗外的景色。

當年的法律部辦公室,就是今日的fullerton酒店,坐落在新加坡河的入海口,離魚尾獅很近。

從法律部長的窗外看去,向西能看到當年新加坡最高的建築,由陳嘉庚捐錢修建的新加坡中國銀行大樓。

艾迪巴克知道,大樓裏的中國人正在狂喜,遠處的牛車水甚至隱隱約約傳來的慶祝的鞭炮聲。

東姑對中國有深入骨髓的懼意,他原本打算關閉馬來西亞所有的中國銀行分支機構。新馬分家使得這家金融機構能夠繼續營業,給中國金融業在南洋留下了唯一的窗口。

但牛車水的熱鬧沒有傳播到萊佛士坊,這裏是金融商業區,街上的商人們擔憂馬來人再一次暴亂,早已回家躲避,整個街區寂靜無聲,只聽到新加坡河靜靜流淌。

“沒想到有一天新加坡也會如同幽靈城一般。”

艾迪巴克有些沮喪。

但他很快就注意到一群小孩子。

就在河對岸,就在一年前黑色星期二那場遊行的起始的大草場(Padang),有一群孩子正在歡快的踢著足球,孩童的歡聲笑語讓這座幽靈城市恢複了一些生氣。

“這些孩子拯救了我的一天。These kids just saved my day.”

巴克一邊喃喃自語,一邊端起了酒杯。

“隔得太遠看不太清,那是一群華裔還是馬來裔小孩?也許是華裔、馬來裔和印度裔小孩們在一起踢球吧。”

“黑色星期二的種族暴亂從大草場開始,是否也能在同一地點走向終結呢?

這時已近黃昏,赤道夕陽穿透草場上孩子們歡快的身影,將燦爛的晚霞投影在巴克的威士忌酒中,泛出寶石般的琥珀色光芒。

“最終一切都會好起來的,我堅信。”