深圳羅湖城市天際線。/圖蟲創意

學習新加坡模式,不是學習如何用鋼筋水泥建起一棟棟密密麻麻的組屋,而是需要弄明白如何通過公共住房的供給,疏通教育、養老、交通、休閑娛樂等公共資源的分配問題。否則,在以房地産爲經濟支柱,“牽一發而動全身”的局面下,我們終無法做到讓民生的歸民生,市場的歸市場。

“在深圳,80%的人租房住,其中70%的人住城中村。”

“深圳人均居住面積僅27.8平方米,還沒達到國家和廣東省的最低標准線。”

新聞中從來不乏關于深圳住房的討論。如果說經濟特區、一線城市、中國硅谷、高薪的工作機會等標簽是深圳的A面,那住房便是這座城市B面上無法輕易根除的難題。

近日,深圳住建局提出,要學習新加坡,將來讓深圳60%的市民住進政府提供的租賃或出售的住房中。

來了就是深圳人。/圖蟲創意

深圳想要效仿的對象,是一個幾乎實現全民擁有住房的城市,它的組屋項目更被不少人評價爲世界最好的公共住房項目之一。

新加坡的住房模式,能否真正使住房供需矛盾得到緩解,令房地産市場趨于穩定,讓深圳人“從住有所居,邁向住有宜居”?

深圳或將用未來許多個十年驗證這個問題。

什麽是新加坡模式?

美國商業地産機構CBRE世邦魏理仕近日發布了報告,2019年全球住宅價格最高的十大城市中,新加坡排世界第三,套均價格要高于全球排名第五、平均一套房需要536萬元的深圳。

以智聯招聘公布的2019年各城市平均薪酬來計算,如果一個人的月薪與深圳白領的平均數持平,爲10276元,他需要不吃不喝工作43年多,才賺夠深圳一套房的錢。

而同樣是寸土寸金的地方,新加坡的公共住房項目,卻讓買房成爲了件“不太難”的事。

新加坡組屋,也有人稱其爲“生命之盒”。/ 圖蟲創意

據新加坡當地中文自媒體,購買一套政府提供的組屋,需要20-50萬新幣(約100萬-250萬元人民幣),相當于國內二線以下城市的房價。另有數據顯示組屋申請者平均家庭月收入爲6300新幣(約31500元人民幣)。

也就是說,購買新加坡一套組屋,只需要一家人攢個三五年的工資。甚至,占房價10%的首付,他們還可以使用新加坡的公積金系統支付。余下的房款,新加坡人同樣可以申請貸款,用現存或未來的公積金支付,不存在任何還貸壓力。

輕松的房價收入比,讓組屋成功吸收了80%的新加坡居民。可如果時間倒退回60年前,這裏和如今中國的大多數城市一樣,存在著嚴重的房荒問題。

1950年新加坡某處貧民窟

建國初期,新加坡200萬人口中的40%,都還居住在用木板和鐵皮搭建的窩棚和貧民窟裏。能夠有間像樣房子的,人均住房面積也僅有3.3平方米。

惡劣的住房環境,容易滋生出衛生、治安等一系列隱患,爲了除掉這枚不定時炸彈,新加坡政府一改世界大多數國家從國民收入上解決社會保障問題的方式,將“居者有其屋”定爲國策。

1960年,新加坡屋發展局(HDB)正式成立。這是一個直屬于國家發展部的獨立非營利機構,以杜甫的詩句“安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顔,風雨不動安如山”爲局訓,其工作目標非常明確,就是爲低收入人群提供廉價房屋,

HDB成立後的第二年5月,新加坡一處棚戶區突發火災。這場原因不明的大火,將40萬平米的民宅夷爲平地,16000人無家可歸。

可僅僅一年的時間過去,政府便成功安置下這些災民;5年時間過去,原受災的土地上又重新建起了新住房。

新加坡Toa Pay oh社區的公共住宅公寓建築綜合體。/圖蟲創意

大火沒有燒盡人們對生活的希望,災後重建的及時雨反而助長了大家對政府提供公共住房的信心。

據統計,1965年,有23%的新加坡人在組屋安居;1980年這個數字變成68%。直到今天,居住在政府組屋中的人口比例穩定在80%左右,新加坡的公共住房項目真正實現了其普惠性的意義。

與此同時,一系列相關法律出爐,也確保了組屋政策的順利實施——

比如有法律規定新的組屋在購買5年內不得轉售,或用于商業經營;還有規定一個家庭不允許購買兩套組屋等條例,限制了以投資爲目的的購房行爲。

再比如像組屋申請資格中,有針對“已婚夫婦”開設的綠色通道,反之,單身的公民則要等到年滿35歲,月薪低于6000新幣才能獲此優待。這也被當地年輕人吐槽爲“變態的催婚政策”。

來自不同民族的居民,混住于此。/unsplash

像許多其他地區避無可避的“老無所依”問題,也得以通過組屋回購計劃化解。政府出資回收組屋的部分屋契,年邁的屋主可用這筆錢購買更便利實惠的老人公寓,或直接套現,過潇灑的退休生活。

種種政策和法規,落到個人身上,無論是租房或買房,都最多不過是占去他們月收入的10%。剩下的部分,自然是該吃吃,該玩玩,該交稅的交稅,該消費的消費。

且隨著政策的不斷更新,組屋早已不再是單一面對低收入群體的福利,它還惠澤到一部分中産,這些人群也將爲新加坡的經濟帶來更多活力。

新加坡一處商業街。/unsplash

當然,在政府文書裏看起來萬分理想的組屋政策,實際落地時也會出現各種各樣的問題。在新加坡拿到綠卡兩年的張先生告訴我們,組屋的用材、隔音、人均房間面積都不甚令人滿意,居住在這樣環境裏,他常常會感到壓抑。

這樣一種對居住在樓房中的不同人種比例都有嚴格規定的組屋,還常常被視作“一種社會控制手段”,爲西方媒體所诟病。

“但有再多這樣的弊端,也止不住它便宜呀。”吐槽完組屋的種種不堪,張先生又補充道。每個月付完房租,他手中還攥有自己95%的薪資。

更關鍵的是,這個小小的房間,讓生存不再是他需要花精力去思考的事情,如何認真生活才是。

回想國內,每每有新的大學生走向社會,剛剛經濟獨立,媒體、公衆號、職場前輩都會苦口婆心地勸告他們,要盡量將租房花銷控制在收入的30%內啊……

效仿新加坡,可能嗎?

曆史上,我國經曆的幾次房改當中,都能看見新加坡模式的影子。

比如像1994年,我們就曾效仿新加坡建立“以經濟適用房爲主的多層次城鎮住房供應體系”。以及“五險一金”中的住房公積金,也被普遍認爲幾乎是照搬了新加坡公積金制度。

但直到今日,作爲改革先驅的深圳仍在提學習新加坡,這也正側面反映了前幾次房改的“不了了之”。

住房公積金覆蓋率低,受益者仍集中在中高收入人群,大多數人身上公積金的功效仍未充分體現;地方政府選擇擁抱土地財政,也讓我國樓市轉而走向了“香港模式”。

香港鲗魚湧居民樓。/圖蟲創意

土地性質同爲國有土地,人口密度相當,香港所走的路子卻和新加坡大相徑庭。

智本社對比分析兩地住房模式得出結論,香港房價高漲,完全是一個主動選擇的過程。

爲了防止英國在回歸前將香港土地出售套現,中英雙方曾在1984年底約定每年批出的新地不得超過50公頃。

這也意味著,每年僅有一個大型樓盤可供出售,嚴重供不應求。批租制度也讓手握大量資金的大地産商實現壟斷,直接推高房價。

香港道路一側。/unsplash

1997年亞洲金融危機後,進入21世紀的第一個十年,香港更是年均僅出讓土地5公頃,爲的也是借土地財政,解決政府赤字。

有數據顯示,從1986年到2017年,香港港島、九龍、新界的私人房屋均價分別上漲 20倍、20 倍和14 倍。去年,香港一套26平米的房子成功出售,成交價格爲1090.98萬港元。

雖然香港政府也在同步建設公屋,到2016年,有45%的人口都住在保障房中,但公屋的輪候時間已經飛漲到5.5年,還有幾十萬人蝸居在更憋屈的方寸之間,等待房屋署的來信。

《一念無明》中主人公父子倆的家僅容得下一張上下床。

新加坡和香港不同的地方在于,從英殖民中獨立後,HDB成立,政府當即頒布一則《新加坡土地收購法》。據該法律的1985年修訂版本,“當某一土地符合公共利益或發展公共事業需要,總統即可以公報形式宣布該土地將按通告中說明的用途加以征用。”

用于建設組屋的土地,自然也包括在內。

通過這一條法規,新加坡政府牢牢控制住了土地資源,土地的價格也只有政府有權調整,不受市場擡價的影響。

1949年,英國王室還擁有新加坡31%的土地,到了1998年,新加坡政府公開占有土地80%。和公有土地面積一同逐年攀升的,還有作爲住宅建設的用地。

有數據統計,自建國到上世紀80年代末,新加坡政府共征用土地1200宗,完成了全國三分之一人口的遷移安居工作。

深圳市南山區大宗集約房地産小區。/圖蟲創意

深圳想要在公共住房中安置下60%的人,土地供給與資金必須得先到位。

但就目前來看,據深圳住建局4月發布的《住房發展2020年度實施計劃》,深圳居住用地占全市總建設用地的22.6%,還遠低于國家相關標准中25%—40%的下限。

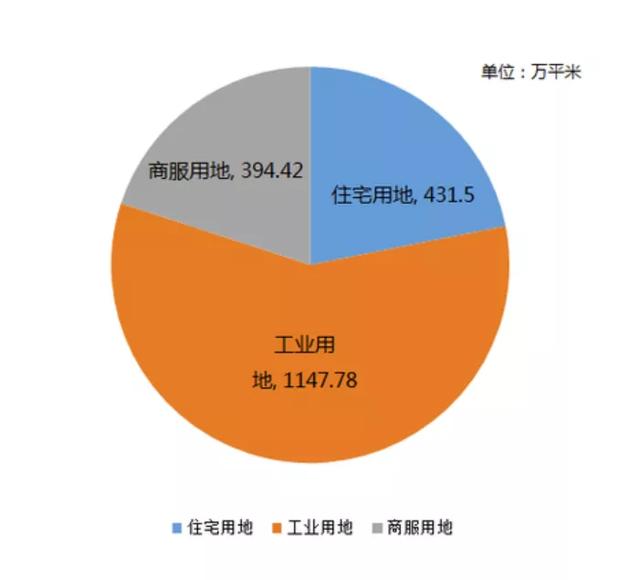

與供不應求的居住用地相對應的,是深圳大規模的商業、工業用地,以及一棟棟空置的寫字樓。

過去十年深圳各類土地成交面積 / 證券時報·數據寶

畸形的土地分配,繼續拔高房價。據貝殼研究院數據,即便是在疫情後期的情況下,深圳5月二手住宅市場均價68372元/平,同比漲幅達6.53%。

對比國內其余一線城市,北京是同比下跌4.49%,廣州下跌6.38%,上海上漲0.25%,都不如深圳房地産的瘋狂上頭勁兒。

但大量商業、工業用地的另一個角度,是深圳作爲高科技城市的身份。《三聯生活周刊》分析,“高科技産業對于深圳的重要性遠高于房地産業,所以當房地産的負面效應越來越明顯的時候,深圳市能夠第一個做出反應,且有擺脫房地産的底氣。”

換句話說,深圳或許正是我國第一個,也是目前唯一一個有可能擺脫香港模式,學習新加坡模式的城市。深圳難的,其他城市更難。

不同的住房模式,

會影響房子在中國人心中的意義嗎?

在一則關于深圳學習新加坡住房模式的文章底下,有人評論到:

“一套中國的房子被附加上的價值太多了:它是不能貶值的不動産,是政府財政收入的金奶牛,是大城市落戶的依賴,是好學校入學的憑證,是相親市場准入的資本,是安土重遷的文化傳承……”

《財經》記者采訪了一位研究深圳房地産市場的資深人士,其指出:“深圳的矛盾屬于全國性的縮影,大部分人卡在了買不起商品房也住不進公共住房的斷層之中。”

對于深漂族來說,高額的房租是個極大的負擔,所以不少人都會選擇群租。/紀錄片《三和人才市場》

這些大多數人,每天面臨著的,可不止是房子的問題。

前段時間,深圳高級中學南校區將8個小區的入學積分下降10分。10分,不僅能夠讓居住在這幾個小區的適齡兒童無法入學,還能一夜之間使學區房的價值大打折扣。

此事之後,網上更傳出有“深高南學位風波進展:國土局昨晚進小偷了”的消息。福田管理局亦發通報解釋,“有兩名某廣場業主擅入我局辦公室,經初步核查,未有任何資料丟失。”

鬧劇風波的背後,是與住房問題緊緊捆綁的“入學難”。據報道,被降級的幾個小區,一些土地用途正是商業或工業用地,雖可申請學位,但在按積分制計算的情況下明顯吃虧。

新周刊采訪過居住在深圳城中村的幾位外來務工人員,租房加上生活開銷,已經占去了收入的大頭。早幾年,他們不敢買房,因爲不能讓房子背後的巨額貸款“將人生拖累”。如今他們也失去了談買房的資格,只能被動看著房租年年漲。

深圳城中村街頭。/維基

所謂深漂,對于他們來說就是“有家的地方沒有工作,有工作的地方沒有家”。

2018年的《關于深化住房制度改革加快建立多主體供給多渠道保障租購並舉的住房供應與保障體系的意見(征求意見稿)》帶來了一絲改變的可能。

意見稿寫,計劃未來18年提供170萬套住房。深圳將人才房、公租房、安居房和商品房的比例定爲1:1:1:2,住房供給主體走向多元化。

德國樓房俯拍。/unsplash

多元且有益的住房供給,讓不少人聯想到二戰後的德國,以保障民生、恢複經濟爲主,發展政府與市場相結合的“第三條道路”。

在政府鼓勵下,私人、企業、合作社、教堂、政府都成爲了建房的主體,房源供給多,房價和租金上漲的壓力不大,能基本滿足居民的住房需求。

這不失爲一種推進城中村改革的辦法。當然,德國模式也是在市場嚴格管控,公共福利、教育資源不與房地産挂鈎的前提下建立起來的。

密密麻麻的深圳住房。/圖蟲創意

同理,學習新加坡模式,自然也不是在學習如何用鋼筋水泥建起一棟棟密密麻麻的組屋。而是需要弄明白如何通過公共住房的供給,疏通教育、養老、交通、休閑娛樂等公共資源的分配問題。

否則,在以房地産爲經濟支柱,“牽一發而動全身”的局面下,我們終無法做到讓民生的歸民生,市場的歸市場。

剛剛提及的那位讀者還寫道:

“也許我們要解決的,不僅在于提供一個鋼筋水泥磚瓦搭建起來的空間,更要找尋這個空間承載的這些令人無限焦慮的價值的安棲之所。”

✎作者 | 門紀

歡迎分享到朋友圈

未經許可禁止轉載