“買房才是深圳人”或成曆史。

8月28日,深圳市住建局局長張學凡公開透露,深圳要學習新加坡,未來實現“6:4”的住房比例,目標是讓深圳六成的市民住進公共住房,爲此將加大住房供應,推進大規模住房建設。

事實上,這不是深圳第一次提出6:4的比例。早在2018年6月,深圳就曾明確了2018年至2035年的住房發展目標,計劃未來18年內提供170萬套住房,並將人才房、公租房、安居房和商品房的比例定爲2:2:2:4。

具體細則

與此同時,去年11月,一份全國先行的文件——《深圳市地價測算規則》正式發布。文件明確規定:可售的安居型商品房和人才住房的地價將分別按市場地價的30%和40%確定,比原來的60%-70%比例大幅下降近一半。

這一系列“組合拳”異常堅決,全部指向同一個目標:深圳二次房改。

在特區建立40周年之際,深圳首次明確公開表態,要在住房供應體系方面向新加坡取經,緣由何在?新加坡的“作業”好抄嗎?

被摁住的深圳樓市

衆所周知,房價高企,很可能成爲城市發展的“絆腳石”,會在無形中侵蝕一座城市的投資、消費、科技與競爭力。

香港就是前車之鑒,其社會問題的根源就在于經濟被地産綁架,階層固化、創新無力,市民無出頭之地。

談到香港居住問題,聽到最多的就是鴿子籠、棺材房、籠屋、劏房……寸土寸金的生存環境下,住宅單位分成一個個“隔斷”來居住,狹窄逼仄。如今,仍然有近20萬香港市民租住在劏房之中,人均居住面積僅5平米。

香港密集的居民區城市上空。授權下載自攝圖網

深圳也曾如出一轍,一直以來都是資本最佳的寄生標。從萬人搖、3000萬蹲到喝茶費,深圳房價上演著太多神話,一路朝著香港化的道路上狂奔。

2015年後的一波大潮更是將深圳房價推向頂端,二手房均價更是在2019年年末超越北京、位列內地房價第一城。

4月中旬,深圳曝出用房屋抵押做經營貸款、再流入樓市買房的現象,輿論一時嘩然。深圳樓市的過度火熱,就與這種套取貸款、再去買房的操作有關。在各種投機行爲下,買房俨然變成了一場大型的杠杆遊戲。

《安家》劇情截圖

伴隨著來的,是深圳年輕人的一片哀嚎,不乏聲音指出,深圳難道要學香港,炒地興城,淪爲房價先行示範區?

直到今年7月15日,深圳樓市才被摁住,調控力度空前,限購、限貸、加稅三項都齊全了。

有行業分析指出,715住房新政相當于一次“懸崖勒馬”,宣示著房地産調控模式的轉變:即以行政手段爲主轉向行政手段、經濟手段(金融信貸、稅收)並存,未來還將逐步過渡到以經濟手段爲主的新模式,扼殺高房價的決心可見一斑。

畢竟,深圳是全國樓市的樣板間,形成房住不炒的長效機制,得從深圳抓起。

新加坡的作業,能抄嗎?

那麽,什麽是新加坡模式?

簡單來說,這個模式的硬核設計,就是政府計劃主導住房供應,在維護房地産穩定均衡發展的同時,基本實現了“住有所居、居有其屋”的夢想。

李光耀曾公開表示,施政期間最引以爲傲的一點就是讓國民“居者有其屋”。他推動的新加坡“組屋”建設,解決了獅城80%人口的居住問題,使得這一體系得以良性循環,避免經濟房地産化、空心化,新加坡的工業産值比重依然高達30%。

這些組屋本質上是由政府出錢,讓本國居民擁有住房,其中絕大部分屬于自有産權,産權年限爲99年,可類比中國的經濟適用房。組屋的設計講究,顔色雅致,排列整齊。

和居民小區相比,這些屋區是敞開的,沒有圍牆、門衛,開放式的環境讓所有外來的車輛都可以從中穿駛而過。

新加坡牛車水街景。授權下載自攝圖網

于是,獅城的房屋一步步告別投資屬性、回歸居住價值,逐步形成由組屋和共管公寓爲主的保障房市場,以及中高檔公寓、別墅爲主的私人住宅構成的成熟住房體系。

從數據來看,新加坡商品房住宅價格從1996年到2020年這24年間累計只漲了15%,平均每年只上漲0.59%,這個幅度已經低于新加坡平均的通脹率,買房在新加坡顯然無法實現保值增值的功能,名副其實做到了“房住不炒”。

並且,新加坡的房産自有率達到90.9%,這一數據在發達國家中排名第一,遠遠高于香港(49%)、深圳(23.7%)。

中國城市要學習新加坡,長期穩定的房價只是一個表象,深層次的因素是新加坡房地産市場的供給結構,組屋占據絕大多數。

新加坡達士嶺組屋

但新加坡的作業,真有那麽好抄嗎?

新加坡是個城邦型國家,城市即國家,總人口近600萬,這個數量是可控的。意味著獅城可以花幾十年時間,每年建幾萬套,逐漸解決這個問題,並且只在本國公民裏做流轉。

而深圳不同,其落戶是四個一線城市中最容易的(尤其對大學生來說)。2019年深圳新增常住人口41.22萬人,實際管理人口高達2300萬人。源源不斷的人口湧入深圳,怎麽控制總量?這是深圳與新加坡最大的結構性差異,深圳顯然面臨著更大的壓力。

此外,現代人買房的目的不僅是安居樂業。房子既是消費品又是投資品,是面子和身份的象征,這是不可忽視的一大國情,我國還遠沒有進入低欲望社會。僅憑市場或政府,還很難做到相得益彰,最終實現“居者有其屋”。

二次房改的底氣與隱憂

對標新加坡二次房改,深圳有獨特的優勢。

要知道,深圳高房價的根本問題是土地供給結構性失衡,住宅用地嚴重不足,其土地財政依賴度並不高。

由于腹地面積狹小,放眼全國,它並不是一個太依賴土地財政的城市。2019年深圳市一般預算的財政收入是9424億,賣地收入是680億,賣地的收入只占一般性預算收入7.2%,是全國大中城市中最低的,遠遠低于上海、廣州、杭州等城市。

深圳人的生活場景。圖源新華社

深圳的住房基礎也不錯,目前全市有1041萬套住房,按照戶均2.59人測算,存量住房可容納2800萬人,這對于近2300萬的實際管理人口來說,是一個相對樂觀的數據。

只不過深圳樓市嚴重分化。當人們紛紛感歎房價過高、把眼光聚焦在南山和福田的豪宅時,不可忽略的一點是,城中村和廠房才是深圳的基礎。

在深圳的房價高地——南山前海那一帶,寫字樓空置率高,住宅夜晚亮燈率卻比較低。雖然有完善的地鐵商超等配套,但辦公、居住的人數規模不足,已經呈現出一定的空心化迹象。龍崗的大部分城中村,卻是最有夜經濟的地方,熙熙攘攘,煙火氣十足。

這就像兩個平行世界,高收入群體的狂歡,與城中村青年的迷茫,交織成鮮明對比的畫面。

這與鵬城的現實情況相吻合。據住建局局長張學凡公開透露,深圳70%的人口仍然居住在城中村,城中村占深圳住房面積的54%左右。人均住房面積也在國家和廣東省的最低標准線之下;住房供地嚴重不足,住房只占土地供應的22.6%,之前的供地計劃常常不能完成。

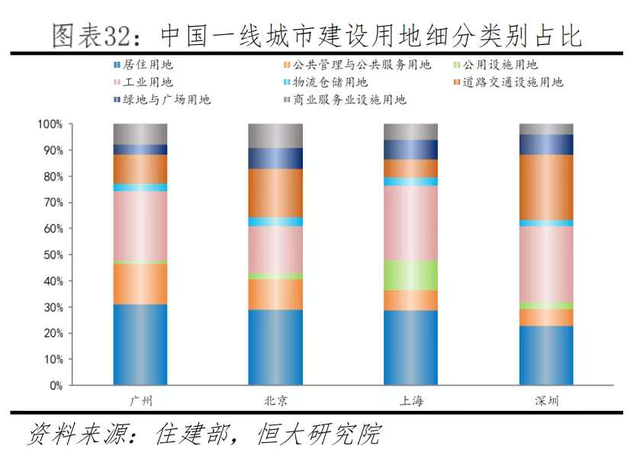

四大一線城市建設用地分類占比,圖源澤平宏觀

因此,樂觀來看,海量的城中村自建房、合建房,爲住房改革構築了大片緩沖地帶;悲觀而言,城中村的設施、配套、體驗,與商品住房存在較大的差距,這被認爲與深圳形象、城市轉型、住房升級格格不入。

于是,深圳提出目標,到2035年新增建設籌集各類住房170萬套,其中人才住房、安居型商品房和公共租賃住房總量不少于100萬套。

可預料的是,當深圳大量的土地用來提供保障房和安居型商品房,也勢必會降低深圳的普通住宅、普通型商品房的供應。

深圳在建人才安居房項目

近幾年這一趨勢非常明顯,但凡深圳關內有新房釋出,多半是豪宅。地段位置佳的商品房,也正加速步入豪宅化。

一邊是深圳的政府性住房越來越多,一邊是商品房的豪宅化趨勢日益明顯。這就導致深圳的保障型商品房、安居型商品房、人才住房,和普通、可自由交易的商品房,逐步形成了兩個體系。

種種這些,成了深圳推動“二次房改”的重要背景。未來,深圳能否避免對岸的悲劇、兌現自己的承諾,還是要看土地供應和住房供應體系能否突破。

向左香港 向右新加坡

其實早在上世紀90年代,我國就有向新加坡取經的意圖。1998年啓動的住房制度改革,某種程度上就是新加坡模式的翻版。

彼時的住房制度改革,簡要概括就是:實行住房分配貨幣化改革,取消福利分房,建立公積金制度與經濟適用房制度。只要每月連續繳納公積金,用不了幾年,就能買得起價格低廉的經濟適用房,像新加坡人買組屋一樣輕松。

可實際上,即便廢除了福利分房,卻難以遏制住制度慣性,迫于諸多阻力,這一設想並沒有實現。到了21世紀初,中國住房體系建設滑向了另外一條路徑,選擇向香港看齊。

2003年,國務院發布《關于促進房地産市場持續健康發展的通知》,其中提出:“房地産業關聯度高,帶動力強,已經成爲國民經濟的支柱産業。各地要根據城鎮住房制度改革進程、居民住房狀況和收入水平的變化,完善住房供應政策,調整住房供應結構,逐步實現多數家庭購買或承租普通商品住房。”

基于這一官方定調,住房供應政策完全轉向,中國樓市伴隨著城鎮化進入黃金時代,房價開始高速攀升。

如果說往左是香港、往右是新加坡,深圳在住房模式上的探索顯然是左行許久後的“右拐彎”。經過長積月累的效仿,以深圳爲代表的內地樓市,基本上都能窺見香港模式的影子,比如預售、公攤等制度,已經積重難返。

只是當城市人口增長速度遠超住房供應能力時,“大象轉身”的那天終將到來。

深圳後海。授權下載自攝圖網

縱觀世界,每一個成熟的國家都找到了適合自己國情的房地産長效機制。

如果說新加坡是大力推動完整産權的廉價組屋讓商品房失去投機價值,那麽德國則是依靠土地+幹預性租賃模式解決住房問題,紐約同樣是公共住房建設的開創者,推行商業住房和可負擔住房並舉的模式,讓紐約保住了全美制造業中心之一的地位,沒有因爲發展金融和服務業,而抛棄機器制造、石油加工等第二産業。

對深圳這個年輕的城市來說,二次房改不可能一馬平川。

無論是“新加坡化”還是“香港化”,能向有全球住房制度楷模之稱的新加坡靠攏,當然是好事。

如若不能,擯棄香港的“高房價、高地價”模式,因地制宜探索出符合中國實際的改革舉措,切實地解決居住問題,讓利于民,才是大家最爲關心的。

作者 | 南風窗記者 江文

編輯 | 譚保羅

排版 | 井底蛙