章斯睿

20世紀初期,上海的咖啡館業才剛剛起步。在滬洋人們還習慣去總會、西式飯店等附設的咖啡吧或者餐廳喝咖啡。有錢的中國人在改良西餐的番菜館裏,剛學會飯後來杯咖啡助消化。

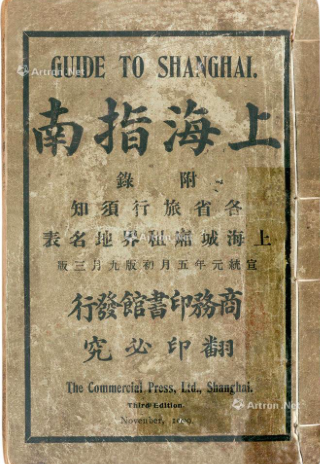

1910年的《上海指南》將“咖啡”列爲遊滬必須體驗的項目之一,頗有點今天網紅打卡之意。

《上海指南》 資料圖

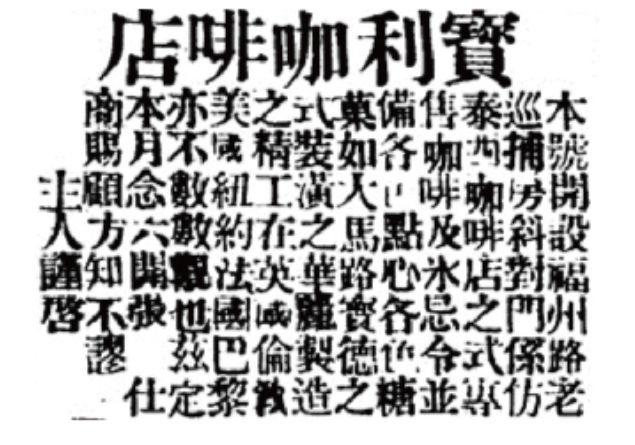

編者推薦了當時四馬路(今福州路)上的一家叫“寶利”的咖啡店,對其“潔淨”的營業環境甚爲推崇,並聲稱許多人都喜歡去這家店。

“寶利”開設于1906年,最初位于福州路,後搬遷至漢口路。除售賣咖啡外,還賣紅茶、汽水、冰淇淋和各種點心糖果,從經營範圍來看,它和今天的咖啡館沒有分別。在此後的1914年和1923年的《上海指南》中,“寶利”的名字再次出現,聲名頗望。但它並不算上海灘最有名的咖啡館。

寶利咖啡店廣告 資料圖

要知道,在它出現後的二十多年,上海的營業性咖啡館數量劇增。自1863年海關有記錄顯示咖啡輸入中國以來,每年的咖啡進口量一直處于增長趨勢。1920年代後期,咖啡單位價格逐步攀高,中國人的人均消費量也從1913年的0.061斤/萬人,增至1935年的10.418斤/萬人。

到1946年10月,全市已有咖啡館186家,加上其他娛樂場所、西餐館、飯店等附設的咖啡座,估計上海能喝咖啡的地方有297處。如果再算上沒有領取營業執照,私自經營,不登記在冊的酒吧咖啡廳,這數字很有可能達到500處。

今天的上海咖啡館喜歡紮堆的“巨富長”(指今天的巨鹿路、富民路和長樂路地區)在民國時期也聚集了大批咖啡館。可以說,從過去到現在,舊法租界區域始終被咖啡客們津津樂道。

這裏就不得不提霞飛路(今淮海中路)。作爲法租界的核心地塊,這條馬路的咖啡館情結得益于十月革命後大批白俄流亡上海。“文藝複興”“ 君士坦丁堡”“卡夫卡斯”……這些名字就充滿異域風情的咖啡館,店主都是俄僑。在這些咖啡館裏隨便挑幾個白俄客人,就可以找到原來沙俄時期的公爵親王、大將上校,搞不好還能重組沙俄的陸軍參謀部。還有那些白俄侍女,也可能曾是某個公主或者公侯夫人。

舊時霞飛路咖啡館 資料圖

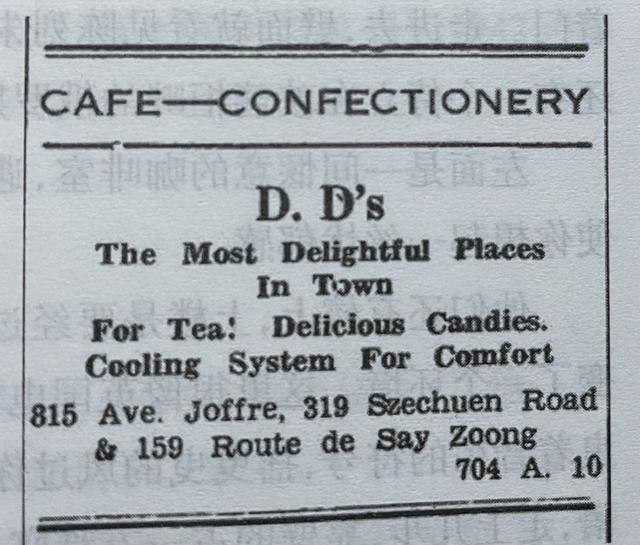

霞飛路上最有名的咖啡館莫過于DDS,中國客人昵稱爲“弟弟斯”,是老上海記憶中的頂級咖啡館。甚至到了1949年後,因爲其過于有名,被南下幹部周而複的小說《上海的早晨》選作資本家構陷陰謀的場所。DDS其實有2家店,設在霞飛路的是總店,有上下2層,樓上不但售賣咖啡,還有舞池和表演,飲料和食物的價格自然也要比一樓貴一些,另一處分店在靜安寺路(今南京西路)上。

DDS 廣告 《近代上海咖啡地圖》內頁資料圖

別看這家咖啡店彙集的都是中外雅士,它還是地下黨接頭場所,掩護了不少的革命工作。1929年秋天,李富春和陽翰笙曾在此商談創造社、太陽社和魯迅合作。

與霞飛路一起並列民國上海CBD的南京路和靜安寺路,也聚集了相當多的咖啡館。如沙利文和CPC。兩者都有自家的工廠,不同的是,前者經營的點心糖果過于好吃,名聲蓋過咖啡,後來成爲上海益民食品四廠的一部分;而後者自帶的烘焙加工廠一直被沿用至1949年後,成爲上海咖啡廠的前身。

上海牌咖啡 資料圖

1960年代至1980年代,這是全上海碩果僅存的幾處喝咖啡場所之一,甚至一度成爲“獨苗”。至于如今在南京路上重新開設的東海咖啡館,其前身馬爾斯咖啡館在當時並不起眼。

東海咖啡館舊影 資料圖

東海咖啡館(滇池路110號)今影 資料圖

當然,在花園住宅和新式裏弄聚集的愚園路,你還能遇到張愛玲口中“戰時天津新搬來的起士林咖啡館”。但是她和友人常去的還是靜安寺路上的“凱司令”,倒不是因爲這家的咖啡好喝,她更喜歡的是這家的甜點,那份“松香甜”尚能延續至今。

另一個咖啡館的集中地區是虹口,這自然離不開日僑和猶太難民的身影。不過,最有名的還要屬1928年創造社在今天四川北路武進路口開設的“上海珈琲”。

去過日本的朋友一定看得出來,這“珈琲”一詞,正是日本人對咖啡的稱呼。這家文人所開的咖啡店裏還聘請了女招待,一時吸引滬上不少文藝男青年趨之若鹜。有人還聲稱在該店看到了魯迅與郁達夫,以至于魯迅專門寫文批駁,也就是他筆下《革命咖啡店》的由來。這家“上海珈琲”並沒有因爲魯迅的批評而關門,反而名噪一時,引得越來越多的人上門一探究竟,但很快隨著創造社被查封而關停。

魯迅在第二屆全國木刻展覽中與青年木刻家交談 沙飛 圖

魯迅聲稱自己不喝咖啡,卻並不屬實。至少在他的日記中曾記載了好幾次與許廣平和友人去咖啡館喝咖啡。他曾去過的公咖咖啡館,裝潢與其他咖啡館的西式風格不同,據說仿東京銀座的咖啡館,是日式風格。

魯迅逝世後,許廣平帶著周海嬰遷入霞飛坊,曾和巴金做過鄰居。許廣平和巴金都有喝咖啡的習慣,許多年後,周海嬰還記得他曾多次和小夥伴一起去離霞飛坊不遠的DDS買現磨的咖啡粉:

“距店幾丈遠就能聞到烘焙著的咖啡豆的芳香。咖啡豆盛在落地透明長筒形玻璃缸內,顔色有黑棕、棕黑、棕褐、淡棕,依焙炒火候強度而各異。”

目前無法得知DDS的咖啡豆都是哪些品種。不過根據研究顯示,上海地區輸入的咖啡豆在1931年後以荷屬東印度(包括今天的蘇門答臘、爪哇等地區)、印度、新加坡和巴西爲主。

一位經手咖啡進出口的洋行雇員也提到:“本行經銷蘇門答臘、爪哇的生咖啡豆,有4種牌子,分龍(DRAGON)、象(ELEPHANT)、鳄魚(CROCODILE),其次是猴(MONKEY)”。

後來,該行又進口了哥斯達黎加和危地馬拉的咖啡豆。該行咖啡豆的最大買主是位于南京路的三道司(SANTOS)。這家俄僑經營的咖啡店將買來的生豆放在櫥窗裏供人浏覽,同時還提供烘焙和現磨的業務,顧客也多是外國人。

1947年《申報》廣告 美國新到咖啡 資料圖

千萬不要以爲喝咖啡只能在裝飾摩登的咖啡館裏,又或者咖啡只屬于有錢有閑者的附庸風雅。

抗戰勝利後,美國兵把戰時配給物資向中國市場抛售,上海市面上充斥著各種美貨,其中就有雀巢的速溶咖啡,其中位于如今黃浦區東部的中央商場,就是當時此類物資最出名的銷售聖地。

中央商場 資料圖

速溶咖啡沖煮方便,一罐咖啡粉成本可能在一千多元,最少分成20杯,每杯最少可以賣100元,如果加上牛奶和糖,一杯最少可以賣300元,利潤還不少。于是,上海街頭出現了各種露天咖啡攤,擺設通常是一輛類似現在夜排檔的推車,披著一塊白色或者格子桌布,車上一般會擺一個小玻璃櫥,裏面陳列著各種罐頭——三花淡奶、可可粉和S.W. 咖啡粉。

在這些咖啡攤上,西裝革履的青年職員與汗流浃背的黃包車夫並肩而坐,大口喝一杯咖啡,再咬一口抹了白脫的烘烤過的吐司。這一刻,咖啡終于跌下了高貴的神壇,走向了普羅大衆。

露天咖啡攤漫畫 孫莺 提供資料圖

這種特殊的咖啡消費現象很快隨著上海的解放消亡了。隨著1949年上海解放,人民政府宣布要將大上海改變爲一個“生産的城市”,咖啡館的生意一落千丈。1955年,上海市西餐咖啡業進行社會主義改造,咖啡館數量進一步減少。1966年,全市西餐館和咖啡館只有13家。在特殊時期,更是只有國際飯店、和平飯店和上海咖啡廠幾家在苟延殘喘。

和平飯店咖啡廳 楊曉喆 圖

就在大家以爲上海咖啡館時代已經一去不複返之時,1990年代的懷舊熱席卷了上海灘,咖啡館又得以複蘇,直至最近的調查發現,上海的咖啡館數量已經超越紐約,成爲全球咖啡館數量最多的城市。

百多年裏,這段“咖啡情緣”曾遭遇起伏與波折,但時過情遷,歲月荏苒,咖啡終究是潤物細無聲般浸潤到了上海人的生活方式之中,咖啡館也成爲了上海無可替代的城市公共空間。

(作者系上海社會科學院出版社編輯、複旦大學曆史學系博士)

責任編輯:朱喆

校對:丁曉