盧之琳

區塊鏈與NFT:數字資産記錄最新途徑

手起槌落,2021年3月11日,在佳士得拍賣行的首次NFT藝術拍賣中,史上第三高價的在世藝術家作品被新加坡一名區塊鏈企業家維格尼什·桑達雷森(Vignesh Sundaresan)以6930萬美元的高價購入。這幅拍賣品拼貼畫題爲《每日:首5000日》(《Everydays: The First 5000 Days》),由5000件數碼作品組成,是數碼藝術家邁克·溫克爾曼(Mike Winkelmann,又名Beeple)用電腦合成的JPG文件。拍下這幅作品後,桑達雷森面對采訪時說道:“有時候,這些事物需要一段時間讓每個人都意識到(它的價值)。”

類似形式的買賣也發生在不久之前。勒布朗·詹姆斯(LeBron James)的一次扣籃通過NFT以20.8萬美元的價格成交;Twitter創始人傑克·多爾西(Jack Dorsey)以290萬美元賣出了自己的首條推文;搖滾樂隊萊昂國王(Kings of Leon)和加拿大音樂家格萊姆斯(Grimes)也以NFT的形式銷售自己的音樂;唱片服務公司Ditto Music推出的Bluebox平台則將旗下藝人的每首歌分成100個NFT,代表該歌曲版權的1%,其中一半將出售給公衆。

《Everydays: The First 5000 Days》

非同質化代幣(Non Fungible Token,簡稱NFT)是一種基于區塊鏈(Blockchain)技術的加密貨幣(Cryptocurrency)。區塊鏈是一種數據存儲技術,近似于一張列表。在列表中,有一個個使用加密哈希算法(Hash)或字符串連接而成的區塊,區塊在隨著交易記錄等信息增多而不斷變多,因而區塊鏈也在不斷地加長。

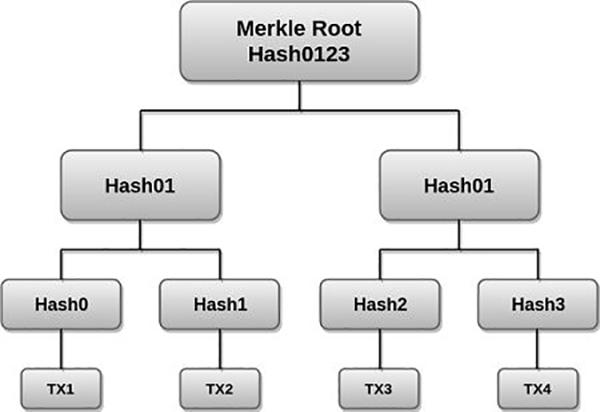

這種數據存儲方式使得用戶的隱私性和信息的唯一性大大得到加強。除了一般意義上的加密過程所強化的隱私性之外,區塊鏈還在四個層面上增強了解密難度:首先,在區塊鏈內部,所有交易記錄和數據都存儲在一種被稱爲“默克爾樹” (Merkel Tree)的加密數據結構中,樹中的任何一個節點被篡改,根節點哈希就不會匹配,從而達到校驗目的;其次,每個區塊中都包含了存儲的數據與數據對應的哈希值以及前一個區塊的哈希值,因此當一個區塊中的數據和哈希值被更改,整條區塊鏈就會發生變動;第三,區塊鏈獨特的“工作量證明”(Proof of Work)機制使得哈希值被更改後生成新區塊的速度大大放慢;第四,區塊鏈點對點(P2P)的數據存儲方式使得每個存儲點都有完整的區塊鏈數據,更改一處必須得到所有點的認可並更改。這種獨特的分散式數據存儲方式使得區塊鏈中的信息幾乎完全無法篡改且不可僞造。

同時,依靠大量礦工持續不斷地分布式記賬(Distributed Ledger),它會跟蹤所有在區塊鏈系統中發生的交易,並將這些交易記錄寫入各個節點。而爲了實現這種分布式記賬,比特幣(Bitcoin)等虛擬貨幣成爲了給記錄者——也即礦工的獎勵。同時,由于虛擬貨幣的便捷性和廣大的覆蓋範圍、技術上的可信度、隱私性和安全性,它們被越來越多地接受以成爲從黑市交易到買賣特斯拉的支付方式,並日益金融化,在投資圈炙手可熱。

雖然都使用區塊鏈技術,但NFT與比特幣、狗狗幣等同質性虛擬貨幣的不同點在于,它具有獨一無二、不可拆分的特點。例如我們可以持有兩張完全一樣的一百元人民幣,這兩張人民幣具有完全相同的價值,而且沒有任何實質上的功能性區別,因而它們之間是“同質化”的;但NFT就如同大家喜歡收集的盲盒一樣,盲盒裏的小玩偶雖然可能是同樣的尺寸,但對你來說,一個你未能抽到的玩偶的價值理應大于你已經抽到的玩偶,因而玩偶的價值是存在差異的。

NFT技術的如上特性使之非常使用于資産記錄。首先,我們需要爲數碼物品上鏈(Mint),這樣,一張照片、一段電子音樂、一個手機視頻就成爲了數字資産,其所有權被記錄在區塊鏈上,可以被擁有、存儲乃至追溯,且其過往交易記錄全部公開透明、無法篡改。就像名畫可以被印成廉價的海報複制和分發一樣,未上鏈的數碼物品可以被無限地複制、分享,但對于上了鏈的作品來說,原始的數字産品被標記爲原生數字資産,雖然任何人都可以獲得它的數字複制品,但這件作品只有有限個NFT版本。當你付費購買NFT時,你就獲得了將這個代幣轉移到你的數字錢包的權利。以《每日:首5000日》爲例,比普作爲內容創作者擁有作品的公共加密密鑰,相當于作品的真實性證書;而買家桑達雷森之後將會收到一個這件數碼作品加密文件和私鑰,私鑰相當于作品的所有權,同時私鑰給了所有者將作品用于二次交易的權利,這個權利是被作者認可和授予的,由不可篡改的區塊鏈技術來保證其唯一所有權。這筆交易隨即被記錄在區塊鏈上,包括此後該作品的所有交易信息也都會被公開地記錄下來。

最後,盡管NFT技術確保了作品的所有權不能被分享,但它是無法完全雪藏一件作品的審美價值的。也就是說,NFT的所有者並不能完全阻止其他人欣賞作品。NFT的這個獨特特性正在于,正如藝術家雙人組Hakatao所言:“每個人都能看到作品,但只有一個人能擁有作品。”

“默克爾樹”

NFT、信息自由化與創作者權益

在理解NFT對維護創作者權益的可能貢獻之前,我們需要回顧一下曾經的諸多版權爭議。

不久前,人人影視因侵犯影視作品著作權被查封的消息引起了軒然大波,類似的開源資源分享平台的合理性與合法性在網絡上被熱烈討論。有人認爲這些侵權盜版的開源平台是知識産品市場中的毒瘤,使作者難以從知識産權中獲得的報酬盈利,壓榨了作者的勞動成果;另一部分人認爲,信息就是力量,在這個知識經濟時代獲取、擁有信息的能力也是一種權力。如果文學藝術作品等信息産品通過版權買賣被少數幾個公司或寡頭壟斷,不能實現自由化,就會造成知識壁壘和信息上的不平等,進而造成權力不平等。

無論立場不同的人們如何看待當今內容創作者的生存問題和信息的共享性之間的張力,一個根本上的認知矛盾是:互聯網時代來臨,數字化知識産品的運營依然必須被放置在過去的版權運營方式下面嗎?

如果答案爲“是”,則辯者想必十分看重內容創作者的生存問題。他們認爲無論實體還是數字産品均應當收費,否則便無法保障數字內容創作者的利益。但人們大多又忽略了一件事:作者想要打開自己作品的知名度,爲作品引流,就不得不出售自己的版權給唱片公司、出版商或畫廊等平台中介,而按照目前大多數作者與平台簽訂版權合同的行情,他/她獲得的大部分利潤都將被貢獻給平台。小說作者@夜莺Louisa曾計算過非自費出版一部小說能賺多少錢,她發現以目前的新人版稅規則,每賣出一本42元的書,自己獲得的稅前收入爲2.52元;若作品走紅,有翻拍爲影視作品的機會,作者更是無法染指分文通過自己作品的衍生産品獲得的收入。同樣,去年引發不少簽約作者抵制的“霸王合同”事件將平台侵犯作者權益問題擺上了台面。這樣的作品盈利分成模式極度擠壓了流入作者口袋的收入與平台中介費的比例。

如果答案爲“否”,辯者需要解釋的也不僅僅是信息是否應當自由化,更需要厘清的是在數字經濟時代我們是否應當沿用實體經濟下的占有邏輯來看待一件知識産品?人類創造力是否可以被資本定價、買斷?人類文化遺産的共有性又是否使得後世知識産品自動去商品化?

在互聯網未普及的時代,人們的思維是工業時代式的,資本作爲一種商品生産制度可以直接滲透商品生産的方方面面。從原材料、機器廠房到工人、行銷,在資本的正向投入産出效應之下,注入的資金越多、工人勞動時間越長,産品的交換、使用價值也越高,資本家則通過占有這些勞動的一部分來獲取利潤。當到了互聯網時代,正如左翼作家尼古拉斯·阿爾賓·斯文森(Niklas Albin Svensson)所說,當生産某一特定物品所需的勞動很少,但生産該物品的原初模型所需的勞動量很大時,資本家就會遇到問題。比如新冠病毒疫苗,從零開始開發疫苗的成本很高,但大批量複制生産的成本卻不高。同樣對于音樂和電影,原始唱片或DVD的制作成本非常昂貴,但複制幾個MP3和MP4文件卻幾乎是免費的。這時又如何去估計這些複制品的價格和利潤?

由此應運而生的知識産權原則便試圖解決這個問題。知識産權將實體經濟中的稀缺邏輯運用到了控制可複制品中,它依舊將知識産品作爲一種排他性的“物品”,可以壟斷其使用權,由此原始産品的複制品也可以估值了。但在實然層面上,這種稀缺邏輯卻與知識産品的性質存在根本上的矛盾。實物商品存在用壞、報廢的可能,它的使用價值和交換價值隨著使用者增多或使用時間變長而降低,因此壟斷實物的使用權對于物品所有者來說是重要的。然而知識産品,尤其是數字知識産品天生具有共享性,一部影片無論被多少人觀看都不會損害其本身的藝術價值,它對人思想産生促進作用的邊際收益不會改變。互聯網是一種高效、公開的系統,這台電腦中的一串代碼也能夠複制到另一台電腦中實現訪問,因此網絡數字內容通常被稱爲“非競爭性産品”,即一個人欣賞、共享或重制文件完全不會妨礙其他人對作品的使用權。

另外,在應然層面上,知識産品的産出不是通過具體而有形的資本與人力投入得到的,創作者基于共有的人類文化遺産和公共教育資源進行創作。從孔子到紀伯倫,托爾斯泰到巴赫,這些先賢所創造的科學和文化遺産屬于全人類,但他們從未要求過報酬。于是,基于這些精神遺産所創作的新世紀知識産品無法計算出産品的投入産出比和各種生産要素的份額,因此難以定價。同時,數字內容創作者與互聯網之間存在著互利關系:互聯網推廣並放大了創作者的作品和影響力,而互聯網信息的開源又促進了網絡世界的豐富化和社會思想文明的進步。這也是無論政府和大平台企業如何打壓,盜版傳播都屢禁不止的原因——欣賞數字知識産品的權利不應也無法被真正壟斷。

那麽數字産品作者的生存收入問題怎麽解決?NFT技術爲之提供了一個值得思考的出路。在過去的數字産品市場中,數字産品的 “無限複制性”是所有權的敵人。因此,數字作品的創作者通常不會完全將其作品發布在網絡上,以防止其作品被隨意複制。而NFT技術能夠實現的將是數字産品所有權與使用權的分離。它就像是給每件作品授予了一張身份證,爲每一件獨特的數字産品注冊所有權,幫助識別其專利,別人再怎麽複制都無法造成其所有權的破壞。因此,NFT的出現在很大程度上使得在虛擬世界中擁有數字商品的所有權成爲了可能,從生産、交易到存儲,整個過程都跟現實世界中發生的交易對標,更加流暢自然。一幅畫、一首歌可以被千千萬萬人免費欣賞,但這只是一種使用權,其所有權則受到區塊鏈加密技術的保障,掌握在內容創作者或者最終買家手中。

另外,NFT將極大地改變現有內容創作者、中間商和買家/收藏家的權力結構,因爲這種數字産品的所有權認證是從根本上去中心化、獨立于中心化服務或中心化庫之外的。首先,對于作者本人來說,在智能合約(Smart Contract)下,NFT可以在下次轉售時自動保留一定比例的收入給作者。按照目前的行情來看,作者一般能從每筆買賣中獲得約10%的收益。而在原來的制度下,無論作品在拍賣會上賣出了多少錢,作者在二級市場上都沒有收入,也沒有提成。方舟投資(ARK Invest)對此這樣評論:“如今,要想通過數字內容賺錢,內容創造者可以將其上傳到Instagram、YouTube、TikTok、Spotify和其他社交網絡上。這些集中性平台接著通過廣告或訂閱將內容變現,向內容創作者支付一定比例的利潤。相比之下,數字內容創作者可以通過NFT直接將觀衆變現,從而無需平台中介就能銷售自己的數字作品。” 在未來,如果NFT得到廣泛使用,內容創作者將不再需要從某個平台上獲取提成,他們將保留幾乎所有通過出售在區塊鏈上的作品掙來的錢。第二,對于作品的買方來說,在當代藝術市場的背景下,NFT也爲作品在二級市場自由轉售提供了機會,而這個過程不需要任何平台中介甚至藝術家本人的驗證,也不需要擔心作品的真實性。由此可見,作者和買家可謂是NFT技術的最大受益者。一個産出高質量內容作者可以通過轉售自己的作品的版權迅速獲得報酬,一個鑒賞眼光獨到的買家也可以通過比在二級市場上低的多的價格買到鍾意的數字産品。

人人都能創造NFT:被削弱的稀缺性與跟不上的監管

然而NFT在作品的所有權和版權保護上也並非毫無弱點。

今年3月初,一位經常在推特上分享自己創作的新興數碼藝術家科爾賓·蘭博爾特(Corbin Rainbolt)發現,他的幾件作品未經自己同意就被做成了NFT出售。他很快舉報封鎖了他發現的盜用他作品的NFT賬戶,並立即刪除了所有的舊作品推文,添加水印之後重新上傳以防止再次被盜。此外,也有許多藝術家抱怨自己的作品未經授權許可就出現在 NFT的網站上。

這提醒作者和買家,雖然NFT能夠准確地追蹤某件作品的交易記錄以驗證其真僞,但對于沒有NFT交易曆史的作品,比如此前未注冊NFT或剛剛創作出來的作品,NFT就會暴露出局限性。由于NFT具有匿名性和分散性,任何不是作品原作者的人也都可以創建某作品的NFT,並聲稱該作品是自己的。另外,雖然區塊鏈上的所有交易都被公開記錄在一個不可篡改的數字分布式賬本中,但是NFT並沒有要求創建者把自己的真實姓名或者身份附加到這些交易上。從而導致侵犯版權行爲更難被追責,創作者維權也會更加困難。

結果,NFT濫用引發的深層次問題就是作品稀缺性的喪失。在實體經濟中,藝術家可以出售原創畫作,作家可以在書上簽名,這都會制造作品稀缺性,使作品更有價值。但數字內容創作者沒有這些選擇,對大衆來說,所有被拷貝和分享的數字內容價值都一樣,因而NFT技術是數字內容作者制造作品獨特性和稀缺性的一種嘗試。但當NFT技術可以爲普羅大衆所用,用來隨意制作、銷售別人的作品時,就會造成NFT所有權的濫用並降低其稀缺性。畢竟,如果NFT作品想要人爲制造稀缺性,那麽它就必須保持一種稀缺度,而不是任何人都能憑空想象、制作出來的東西。

而關于新技術的立法往往是遲緩而艱難的。在目前沒有適用的合同和法律的情況下,對于NFT引發的侵權問題,除了網站的自覺監督之外,還沒有哪個官方權威機構可以監管和處理。即使美國的版權法允諾作品未經允許而遭 NFT 侵權者有申訴的權利,但要弄清楚哪些現實世界的法律可以適用于區塊鏈以及知識産權相關的爭端又變得非常複雜。

爲了解決作品的NFT被盜用的問題,找到可靠的辦法來驗證作品所有權的真實性,許多作者又不得不重新引入畫廊等中介平台,通過與傳統認證機構合作以確認制作NFT的人是作者本人。原先退場的中介服務平台又在此時悄悄折返。

如何解決NFT被盜用的問題、擺脫對中介機構的依賴,仍將是未來NFT技術應用于數字內容領域需要攻克的問題。

一種新型的共識型幻覺?

虛擬與現實的界限本就不甚分明。特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)曾稱,人類生活在真實世界的幾率只有十億分之一。缸中腦實驗、柏拉圖的地穴比喻、《黑客帝國》的想象都質疑了自身存在的客觀性,提出個體對客觀環境的認知是完全建立在刺激産生的“意識世界”之上的。于是,哲學家爲“我們生活在基礎現實”的“事實”找到了“多數人的生活理性就是真實生活”的論證理由。

大約40年前,加拿大科幻作家威廉·吉布森(William Gibson)將網絡空間描述爲一種“共識型幻覺”(Consensual Hallucination)。在他的小說《神經漫遊者》(Neuromancer)中,吉布森將網絡空間描述爲“數十億合法運營商每天經曆的共識型幻覺”和“從人類系統中每台計算機的數據庫中抽取的數據的圖形表示”。這些觀點及其背後的事實都讓我們不斷質問自己,既然已經有數十億人認爲網絡世界是真實的,那麽虛擬世界又與現實世界有何分別?現實世界不也是因爲類似的共識性體驗而被確認爲現實世界的嗎?

現在,人們對虛擬世界究竟在何種程度上可媲美現實的理解更進一步。首先,區塊鏈及NFT技術完全代碼化、數字化的交易追蹤路徑通過建立分散式的信任機制制造了共識型幻覺,確保了某數字化産品的真實性;其次,區塊鏈和NFT技術的出現還將現實世界的考據學證明邏輯引入網絡世界,人爲地給代碼形式的作品分發代碼形式的證明,在代碼之間創造了真實與僞造的區隔。在未來,這種“共識型區隔”亦很有可能改變我們思考物理世界和“擁有”某些東西的方式。

無論還有多少技術哲學問題沒完全解決,區塊鏈和NFT技術的潛力都值得數字時代的人們積極探索。如果能夠好好利用,這個嶄新的數字世界將爲數字內容創作者提供更多對自己作品的控制權,並建立一個完備的追蹤知識産品版稅流向的平台。數字內容創作者們終于能夠正在利用他們的創造力來養活自身了。

責任編輯:朱凡

校對:徐亦嘉