路內 作家

戴錦華 學者、作家

梁文道 媒體人、作家

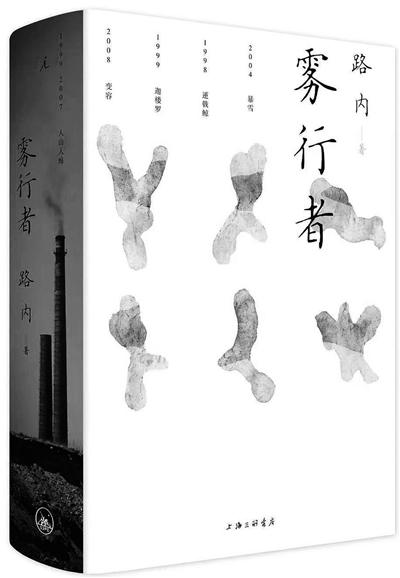

主題:路內《霧行者》新書首發式

時間:2020年1月7日晚

地點:保利國際影城天安門店

主持:張詩揚 理想國編輯

十年看到變化最大的現象

就是人口流動

主持人:路內的上一本小說《慈悲》,用12萬字跨越中國50年的曆史。這本《霧行者》,是47萬字講十年的故事。

現在是2020年1月,我們距離跨世紀已經有20年了。如果回看的話,1998年到2008年,正好三位是在三個不同的緯度上,戴老師在北京,路內在南方,梁老師在東南沿海。1998年到2008年意味著什麽?你們看到的時代面貌會不會因爲緯度的不同而有不同?

路內:我的家原是蘇州,1998年我差不多離開去上海了。雖然家裏很多親戚是上海人,但是我至今無法替上海說話,那個城市是我不能代言的。我也無法回到蘇州替蘇州代言,因爲太陌生了,很久沒有回去。

一個作家,當你無法爲你的故鄉或者你所在的那個地方去講話的時候,你會陷入一個失語的狀態。這個東西曾經一度讓我有一點焦慮。我瘋狂地在文學場域中找一個可以框定的東西,我會去講更長遠的中國的故事。這裏面會回憶我當時肯定經曆過什麽東西,我覺得我能夠看到的一個變化最大的現象,就是人口流動。

在我小時候和少年時代,在家門口如果看到一個外地的流動人口過來的話,你一定知道某個地方發水災了,他是來要飯的。但到上世紀90年代之後,你看到一批批年輕人來到東南沿海的某個城市,他們沒有遭遇水災,他們是離開了他們戶籍所在地到這個地方來工作、來謀生。

那麽在一開始的時候,我所在的城市的居民會感到很驚訝,爲什麽會來了這麽多人?怎麽了?他們不知道這是一個未來我認爲是最大的變革。人口的流動,它改變了中國的文學,改變了中國的電影,改變了中國的經濟。這些從內地到那兒的年輕人也會感到驚訝,他看到的不是古城區,而是開發區,也是剛剛造起來的。

那個時代我們也想湧入開發區,因爲開發區代表了一種很新的東西——高工資、新的觀念,最重要的是似乎還能學到一些新的本領、新的管理方式。這些東西在驅動著世紀末的20年前的那些年輕人。其實沒有太大的區別,在我看來,本地的青年和外地來的青年,除了想掙錢吃口飯,就是想進入新的模式,在新模式裏面學到自己的東西,剩下的就走一步看一步了。

價值不斷轉變

不斷被調整、被挑戰的十年

梁文道:說到那十年,我自己因爲在“東南亞”(也是對的,因爲我的確那時候花很多時間在新加坡和馬來西亞),我在那個地區看到大陸的那種情況也是很特殊。我有一些時候好像很邊邊角角地卷入進去。

我們今天大部分人回頭看,都覺得加入“世貿”是中國經濟成長進入全球格局很關鍵的一步,是多麽好的一步。但是我還記得,中國加入“世貿”的時候,我們是在示威遊行的,因爲要反全球化。我還記得那一年我在香港,還帶著韓國農民去遊行示威,當時我們很“左”。

我還記得我剛開始做電視節目,今天好像很多青年都在痛斥美國的孟山都公司,我記得我應該是在主流媒體批判孟山都的第一個人,在鳳凰衛視。鳳凰衛視沒人受得了我,說“你講夠了沒有”。

但是回頭一看,今天不少我們過去批判的東西都是好事了。好在中國當時沒有聽我們這些人的話,加入了“世貿”,要不然中國就不好了,沒辦法崛起了。很奇怪,那十年間看到國家的變化也使我不斷在改變,在挑戰我原來的信念和立場,到底什麽是對的。當然也包含我很多朋友的變化,過去大家都覺得對的東西,今天有很多朋友覺得,我們過去是錯了。難道只有我這麽傻,現在還覺得當初是對的嗎?到底我站在哪裏,你們又站在哪裏?這也是我所經曆的身份不斷變換的年代。

跟你筆下的霧中地區(我借用你的書名)一樣,這是中國如霧年代的如霧地帶,那是很難被命名、很難被標明的一個狀態。我在媒體來來往往都是一些知名度高的人,或者是知識分子圈,我會覺得我們也不斷在變,大家的位置好像在轉輪圈一樣,好多過去大家應該站在一起的人,今天是四散東西。我們在哪裏,玩到什麽地步?這個也非常有趣,這也是身份不斷轉變,價值不斷轉變,不斷被調整、被挑戰的十年。

這些激變讓人非常激動

但感受非常複雜,以至于完全失語

戴錦華:這十年是大故事,有很多不同的角度、不同的語調、不同的結構去講述。《霧行者》中路內提到了流動,這十年之間流動的中國。

有一個經驗,我到今天想起來仍然有一種夢魇的感覺。一次,廣州大學的朋友請我過去演講,我從香港過了關在深圳,要坐和諧號去廣州。到站買票,得等下一班,在車站大概等兩三個小時。我坐下看書,看累了,偶然擡頭,發現幾乎所有不同方向的座椅上,前面都有電視屏幕,但沒有播放電視節目,是在滾動播出尋人啓事,沒有圖片,只有文字。

我開始看,慢慢地,我下意識捕捉到了文字傳遞的內容,就一點點被一種惡夢的感覺卷進去。我大概在那兒看了十幾分鍾還沒有重複,就是一條一條的尋人啓事,絕大多數是家人某某某,叫什麽,身份證號是多少,最後和家人聯系的時間是什麽,在哪裏,請得到他消息的人告訴他,家人盼他歸來。類似這樣的啓事,以非常快的速度一排排滾上去。

我真的不是一個矯情的人,也不是一個很易感的人,但是我突然就有被惡夢的手指抓住、被拖下去的感覺。你突然發現,這個十幾分鍾的滾動當中,幾百人、上千人,他們和家人失去了聯系。你可以去想象他們的故事,而我認爲我們的想象力肯定不夠,有多少人無奈斷掉了和自己家人的聯系,有多少人不知道在哪兒結束生命,可能甚至沒有人認領他們,沒有人辨識他們。

就是那樣一個大的過程,你如果非常浪漫或者你非常宏觀,或者非常心冷,也可以說那是一個史詩一般的過程。我覺得太多的角度可以體認和理解,那真的是一個人類文明史上都沒有過的大規模的流動,也是生産力的大爆發,中國從普遍的赤貧進入中等富裕,獨生子女一代在這十年登臨社會舞台並且成爲主角,他們也戀愛、結婚、生育了第二代獨生子女。

這些激變讓人非常激動,但感受非常複雜,以至于完全失語。

通過對文學的講述

否定自我,在不斷推翻自己

主持人:這個小說裏面有兩個主角,一條是打工青年的線,還有一條線是文學青年的線。打工青年遇到自己20歲時的女友,想問一個問題:你曾經是文學青年,發生了什麽?首先三位是不是都可以說曾經是文學青年,我想聽三位談一談你們身上後來發生了什麽。

路內:你在年輕的時候,喜歡讀一些文學作品。當然年輕人會免不了有一些夢想,誰夢想做流水線?會夢想有一些文學。人會進行自我教育,産生這樣一種希望的年輕人,差不多就可以叫文學青年。

我覺得在我的青年時代有一個很悲哀的地方,小說裏面寫到了,兩個哥們兒喝酒說爲什麽喜歡文學,當然很荒誕,說“還不是因爲我們窮嘛”。文學就是有一支筆、一張紙就可以創作了。你是畫家、是攝影師都要窮三代的。但你即使寫得不太入流也會有人寬容或者是贊美你。

很多時候是這樣,窮困、資源少,造成你只能去看書,你接觸世界之前通過一些文學作品來教育自己。我們那一代人,父母可能也沒有接受過特別好的教育。我的父親是工程師,即使是一個工程師又怎麽樣呢,他也不看書,他不愛看,無法對你進行基礎的人格教育、審美教育。當然那個時候的社會風氣比較好,大家都愛文學,你看報紙就知道哪個文學作品比較好。進行自我教育,胡亂地來拼湊自己的人格,等你到了20歲踏上社會,帶著你胡亂拼湊出來的東西跟胡亂拼湊出來的社會碰撞。我覺得這個就是我所經曆過的。

主持人:多問一句,這個小說光寫現實是成立的,你爲什麽要寫文學這條線?

路內:我對寫長篇的技術認識還是可以的。一個長篇從頭到尾都是打工仔,不好看。爲了加入一些變化,會加入一些文學上的東西。但是它並不是我在小說中間炫耀所謂的文學觀什麽的。事實上我要講的是那個東西,是一部分人的世界觀,而不是一個文學觀。

作爲文學觀來講,你發現這個小說裏面會出現很多幼稚的、極端的,或者不入流的都有。但它是一個世界觀,胡亂拼湊起來的世界觀怎麽樣跟現實世界對接,以及還有一個很有意思的是,通過這個文學觀在不斷否定自己。

我劇透一下,這個小說第二章會講出這樣的文學觀,但是第五章的時候會否定自己前面。一開始說“我的人生就像深淵”,第三章朋友嘲笑說“你只會做比喻,跨過一個深淵還是一個深淵”,最後一章的時候,他們一起在卡車上面,很多年過去在跟別的朋友在一起,嘲笑說“文學中最陳詞濫調的比喻就是尼采的深淵,深淵都被重複的比喻給填平了”。

通過對文學的講述,在否定自我,在不斷推翻自己。你仔細看的話發現小說中不斷有矛盾和前後不搭,但這是人物的前後的矛盾和前後的自我否定。自我懷疑、自我否定太重要了。

文學跟這個世界有關系嗎

誰需要文學

梁文道:你的問題我這樣理解,這個是1+1=3的小說。你講到流動的打工青年,可能是好故事,但是沒那麽好。你只講做夢、文學青年的故事,多半也沒那麽好,也沒那麽糟。但是兩個加起來恰恰是我心目中這部小說最大的意義。

我們講了那麽多的中國過去30年的變化。那十年的變化是什麽樣的?有人在做倉管員,有人在火車站要逃亡。我們知道這些現實,有血有淚有傷痕,有大量的人是在戴老師剛才說的尋人啓事的流動字幕當中一閃而過的名字。

我們來問他們一個問題,文學對他們來說是什麽?有意義嗎?文學跟這個世界有關系嗎?誰需要文學?他們需不需要文學?他們多半不需要。我們爲什麽需要?是什麽意思,到底文學是什麽?我們過去對于文學是什麽的追問,在很多自反的、互設的小說寫作裏面,是技術化的處理、很哲理化的參考,可能是用很精英化的語言來進行的。

但是當我們剛才這麽來講了之後它完全不是了,是另外一回事了。這是一個最血淋淋的問題。文學是什麽,不是充滿花香的,我們坐著喝下午茶,小尾指翹起來拿著茶杯喝的,不是那個東西了。它是你坐在卡車上一邊擦著汗一邊在問“文學是什麽”,這整部小說對我來講最有意義的恰恰就是這麽做。

至于你說文學青年,我不是很標准的文學青年,我是更低等的,我是文藝青年。文藝青年和文學青年的區別在哪兒?文學青年不是只熱愛文學,還想創作;文藝青年不只熱愛文學,還幹許多別的事。

我那個年代還幹別的事,我也寫過詩,誰沒寫過,就像每個青少年都要發育一樣;我也寫過小說,我寫最多劇本,花很長時間在劇場;由于寫劇本的關系,後來也會做劇場導演、劇場舞美、劇場演員;又因爲接觸表演藝術,後來做行爲藝術、做策展,也做過實驗影像,甚至玩過樂隊,都在很短的時間內發生。這種文藝青年是最“可恥”的一種人生狀態,好在我現在擺脫了。

深圳曾經有四五年

統計出來人均閱讀率是全國最高的

戴錦華:我是標准的文學青年,曾經。後來很不成器成了文藝女中年、文藝女老年。我想關于文學青年講兩個小故事。

我要講的第一個故事是我們這麽理解文學青年,這麽理解人文主義。我讀過一本對我畢生都産生烙印的書。不是小說,是一個真實的東西,是納粹黨衛軍的日記。同一個日記本,前半段他是德國大學德語系的學生,在學歌德,在學德國古典文學,偉大的作家和人文主義的精神;後一段是成了黨衛軍怎麽殺人,中間沒有任何過渡。

大家知道二戰的暴行對現代文學史來說意味著很多層的震驚和斷裂,這個斷裂很少被人討論——就是歐洲的德國的古典哲學、文學,人文主義傳統的教養之下,後來出現了納粹黨徒和德國軍人。這是20世紀最大的創傷,也是21世紀試圖遺忘卻無法擺脫的概念。我們追問文學是什麽的時候,也在追問這一切。

第二個小故事是流動的打工者需不需要文學。我覺得打工詩人許立志用詩歌回答了我們——那樣的文學和他們的生命,和用他的生命完成的他的詩。我們說的一百年的追問之後,我們不僅僅滿足于許立志式的文學,我們在思考另外一個意義上的文學,人類全部記憶和曆史故事中的文學,在今天這樣一個後人類時代、這樣一個文明的大轉折點上,它到底意味著什麽。

那麽,我覺得在這個意義上說,一個文學青年後來發生了什麽,不再與文學相關,這本身可能僅僅是一個個體生命的具有悲劇色彩的平庸故事,但也許是每一個脆弱的個人在現實面前碎裂的外在標志。

梁文道:您講得很有意思,我馬上忍不住補充一個故事。這個故事是一個數字。深圳曾經有四五年的時間,統計出來人均閱讀率是全國最高的,讓行業內的人大惑不解。

今天的深圳跟十年前不一樣了,今天真的“北上廣深”是一線大城市,而十多年前,大家對它的印象還是加工業或者是制造業爲主的城市。大家覺得深圳不是很有文化的地方,一般印象中深圳市民的閱讀率好像沒那麽高。

怎麽算的?後來發現是做了一個奇妙的事情。在計算城市人口的時候,不會把外來民工算在內。但是計算閱讀率的時候是加在一起計算的。深圳的民工讀很多書,因爲沒事幹,住工廠、住宿舍,圖書館的利用率非常高。我看到殘雪的小說都被翻爛了,你去那些地方會發現你有很多忠實的讀者。人口不算他們,說誰讀書多的時候趕緊把他們拉進來,他們是中國讀書界的主力。

神風特工隊員

很多是文學青年、文藝青年

梁文道:另外一個故事是,戴老師講的納粹黨衛軍我沒看過,但是我看過另一本書很有意思,是日本的神風特工隊隊員的書信集。那個很好看,爲什麽?我們今天講到神風特工隊會想到什麽,會想到是我們的敵人,想到萬惡的日本軍國主義者,而且是最狂熱的那一批。

但絕大部分他們是文學青年,至少是文藝青年。他們是最後在日本參戰的人。日本派上戰場的最後一批青年是最精英的人,本來不舍得拿去用。你是東京大學的學生,我怎麽會讓你送死?最後打完了,東京大學、早稻田大學,不管你是哪兒的,全上去。

這批人到了戰場執行必死的任務,最後寫的信很有意思,都在寫讀書心得。跟同學、跟老師,很多是左派,很多在談歌德,講康德,講自由主義者。而那個心態變化很有趣,他們是文學青年、文藝青年,讀了很多書,要做一個必死的任務。他們都知道自己並不是想象中那麽狂熱的、很想爲國犧牲,不,沒有一個人願意,全部是被迫的。

當你接受一個被迫的任務不能不幹,你怎麽說服自己?文學是好的,他們的絕筆信是用上大量的文學隱喻,把自己形容爲烈火新生,像涅槃一樣。他們認爲不是軍國犧牲,是要毀滅日本。其實有點牽強。他們認爲,我這麽死國家就能徹底完蛋,國家徹底完蛋就能換來新生。這是很多左派青年的想法,希望通過這次日本得到教訓,讓日本通過徹底的毀滅,建立一個社會主義新日本吧。很奇特、很詭異,最後每封信都寫得非常有文學意味,把一生的文學能力都用來處理這個——我怎麽看我的死跟國家的關系,我非常不認同這個國家,我覺得我的死沒有意義,但是必須給它意義。就變成這樣,很有趣。

戴錦華:我必須補充一句,剛才我跟梁文道先生的發言,千萬不要增加了大家恐怖的想象——關于“法西斯分子都是教養極好的”。那個極有藝術修養、極有人文教養的法西斯狂徒是上世紀70年代歐洲電影的發明。最著名的是《夜間守門人》,開啓了這種想象,而這種想象是服務于戰後德國主流社會撫平自己創傷的需要。法西斯狂徒裏面十個有八個是惡人,他們至少是在戰爭中逐漸喪盡天良的那樣一些屠夫,而不是熟讀康德、黑格爾、歌德的,有極好的鋼琴演奏技巧的。

我真的要提醒大家一句。應該說是經由《霸王別姬》和《金陵十三钗》這樣的電影,這種想象被移植到了中國電影當中,移植到了日本鬼子身上。這個是我非常受不了的。可能組成神風特工隊的是日本的精英大學生們,但是絕大多數侵略中國的,都是來自于非常底層的農民。他們在極度的饑餓驅使下參加戰爭,也同時攜帶著一種饑餓匮乏當中長大的人們,對于富足和他們原有文化當中天國的富足的那種極度的記恨。在這兒我不去重複這些東西,因爲我不想煽動民族式的仇恨。

但是我確實和日本學者做過5年對于戰爭和大屠殺的研究,對于我全部的記憶是身體性的傷害。所以我非常能夠理解張純如爲什麽自殺,二戰暴行爲什麽必須直面又爲什麽無法深究?因爲最後我們會喪失對自己最基本的信任。所以它完全不是一個可以和人文主義的華美包裝放在一起的故事。

整理/雨驿