孫永平

湖北經濟學院經濟學系

摘要:本文把公元1000年以來世界貿易的發展曆程劃分爲三次“中心-外圍”格局,並分別歸納總結每次“中心-外圍”格局中,“外圍”國家與“中心”國家之間的自然資源貿易對于“外圍”國家經濟增長的影響。通過比較分析,本文認爲,不能因爲“資源詛咒”悖論的出現,而隔斷發展中國家與發達國家的聯系,而是應該積極地鼓勵這些國家融入了既有的“中心-外圍”格局,通過發展自然資源産品貿易獲得經濟增長。本文既彌補了已有文獻的不足,又擴展了分析視野,也對于發展中國家擺脫“資源詛咒”,選擇具有曆史依據和現實可行性的發展道路,充分發揮自然資源豐裕對經濟發展的正面效應,避免其負面效應,實現經濟可持續發展具有重要的現實意義。

JEL Codes:F02, F14, N50, Q32

一、 前 言

自然資源是人類經濟社會發展的基礎。但是,二戰以來,許多自然資源豐裕型發展中國家的經濟增長速度卻慢于資源缺乏型發展中國家,經濟學家用“資源詛咒”來描述這一經濟增長中的“悖論”。此後,一大批學者(Sachs and Warner,1995,1999,2001;Mehlum et al.,2006; Gylfason,2001; Elissaios and Reyer,2004,2007;Collier and Goderis, 2007)的實證研究也揭示了“資源詛咒”的存在性。但是,如果從曆史進程來看,不論是早期西歐國家崛起,還是在後來的西歐後裔國家的崛起,自然資源都起到了至關重要的作用。經濟史學家們(Kennedy, 1988; North and Thomas,1973;Pomeranz,2000)認爲,西歐國家通過與當時的伊斯蘭國家發展自然資源産品貿易,獲得了較快的發展,最終走出中世紀的“黑暗”,並在以後的幾百年間迅速崛起,成爲世界性的經濟體,完成了由“外圍”到“中心”的格局轉換。同樣,自然資源豐裕也是推動美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭等西歐後裔國家由“外圍”到“中心”的格局轉換的重要因素(Habakkuk,1962;Wright,1990;Maddison,1991;Barbier,2005)。曆史與現實的反差提醒我們,不能夠僅僅依據“資源詛咒”悖論的出現,就得出自然資源豐裕與經濟增長之間存在單一負相關性的結論,而應該全面地、系統地考察,曆史上自然資源豐裕對經濟增長的影響。但是,已有文獻鮮有從曆史視角考察自然資源豐裕與經濟增長之間的關系,而這正是本文努力的方向。同時,從曆史上厘清兩者的關系,對于發展中國家,特別是資源豐裕型發展中國家,准確全面地認識自然資源豐裕與經濟增長之間的關系,選擇具有曆史依據和現實可行性的發展道路具有重要的現實意義。本文余下部分的內容安排如下:第二部分是對“中心-外圍”格局的概述,第三、第四和第五部分分別是第一次、第二次和第三次“中心-外圍”格局,第六部分是結論與啓示部分。

二、“中心-外圍”格局的概述

Prebisch(1950)向聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會遞交了一份報告《拉丁美洲的經濟發展及其主要問題》。在《報告》中,Prebisch提出,在傳統的國際勞動分工下,世界經濟被分成了兩個部分:一個部分是“大的工業中心”;另一個部分則是“爲大的工業中心生産糧食和原材料”的“外圍”。在世界經濟的“中心-外圍”的格局中,由于初級産品貿易條件的持續惡化,加深了“中心”和“外圍”之間的不平等,致使依靠初級産品的國際貿易不可能成爲發展中國家經濟增長的動力,反而是資源出口導向型發展中國家貧困化增長的原因。因此,“中心-外圍”理論的政策建議是非常明確的,它對“中心”國家與“外圍”國家之間的貿易基本持否定態度,認爲發展中國家應該放棄“出口促進”戰略,進而依靠自身力量,發展本國經濟,大力實行“進口替代”戰略,以促進本國自身工業的發展。“中心-外圍”理論一經提出就獲得了極大的關注。此後,Wallerstein(1974,1980,1989)等人據此提出了現代世界體系理論、Amin(1976)等人據此提出了“依附”理論,也都獲得了學者們極大的關注和追捧。

顯然,這些理論都是以世界貿易作爲分析的起點,而不是國家的貧富差異,這就意味著只有當世界性貿易開始成形時,才有可能出現所謂的“中心-外圍”格局。同時,這些理論都有三個層次的含義:第一,對于“中心-外圍”格局的判斷;第二,造成“中心-外圍”格局的原因;第三,突破“中心-外圍”格局的政策建議。其實,世界貿易中的“中心-外圍”格局特征並非二戰以後才出現,也並非只有在資本主義世界經濟體系中才存在,而是在世界性經濟體出現以來,就是顯著存在的。同時,世界經濟的發展從來都是非均衡的,因此,根據世界貿易發展的曆史,以及不同時期各國在世界貿易中的地位差異,我們可以把公元1000年以來世界貿易的發展曆程分爲三次“中心-外圍”格局。第一次“中心-外圍”格局從公元1000年左右開始到1500年結束,這一時期以伊斯蘭國家和中國爲代表的世界性經濟體開始形成。當時的伊斯蘭國家不僅占據著北非和西亞等廣大貿易中心地區,而且絲綢、亞麻、毛紡織品、棉紡織品、陶器、玻璃和皮革等這些當時的先進制造業都被伊斯蘭國家所控制,處于世界貿易的“中心”地位;而這一時期的西歐、東歐、俄羅斯等國家仍然處于欠發達狀態,通過向伊斯蘭國家提供原材料而獲得發展,爲“外圍”國家。第二次“中心-外圍”格局從1500左右開始到19世紀初期。新航線的開辟帶來的海上貿易繁榮使得當時的西歐各國,可以從殖民地大量進口原材料,並把這些原材料加工成工業産品或者進過簡單的處理,再買給美洲,從而使得西歐國家對外貿易而不斷繁榮,處于世界貿易的“中心”,西歐的發展也把美洲殖民地卷入日益發達的世界市場,爲它們提供原材料,成爲世界貿易的“外圍”。第三次“中心-外圍”格局從二戰結束以後到現在,也正是Prebisch等人得出“中心-外圍”格局判斷的時期,這裏不再贅述。綜上所述,世界貿易在呈現之初就具有顯著的“中心-外圍”格局特征。

這裏需要強調的是,盡管本文同意Prebisch(1950)等人做出的世界貿易存在“中心-外圍”格局的判斷,但是本文的基本觀點與這些理論具有顯著差別。因爲,這些理論都是以資本主義體系作爲出發點,以“中心”與“外圍”之間的不平等交換作爲基本價值取向,以構建國際經濟新秩序,擺脫依附關系,作爲基本的政策建議,簡化了“中心”與“外圍”的聯系方式,對“中心”與“外圍”的經濟聯系采取了全盤否定的態度。

但是縱觀曆史,我們發現,一方面,處在“中心”或者“外圍”國家的地位並非一成不變,“中心”國家亦可能衰退爲“外圍”國家,“外圍”國家也可能升格爲“中心”國家;另一方面,任何國家早期的世界貿易都是從自然資源産品貿易開始,在世界貿易格局中處于“外圍”,即便是自然資源非常缺乏的日本也不例外。Yasuba(1996)就認爲,盡管日本自然資源匮乏,但是早期的日本正是通過出口初級産品,使得人均國民收入獲得了很大的提高。Leamer(1987)也認爲,對于一個自然資源禀賦較差、資本短缺和技術水平低下的國家,仍然可以通過出口初級産品獲得經濟增長。同時,實踐也證明,Prebisch (1950)等人依據“中心-外圍”格局提出的以“進口替代”促進工業化的發展戰略,在拉丁美洲並沒有取得預想的效果,倒是亞太地區國家通過初級産品的“出口促進”戰略,融入了既有的“中心-外圍”格局,自身經濟獲得了較快增長。因此,本文接受Prebisch(1950)等人做出的關于世界貿易存在“中心-外圍”格局的判斷,但並不接受他們的基本觀點。本文認爲,在經濟全球化日益加強和國際分工日益細密的今天,一國自身的自然資源禀賦狀況有可能既非其經濟增長的必要條件,也非其經濟增長的充分條件。但是,對于一個經濟剛剛起步的發展中國家而言,其自身資源禀賦狀態,在很大程度上決定著其可行的經濟發展道路,可能是其經濟增長的充分條件,對一國的經濟起步至關重要。所以,Barbier (2005)直截了當地指出,任何落後國家幾乎不可能跳過專業化于自然資源産品貿易這一特定曆史發展階段,而獲得經濟增長。

顯然,決定“中心-外圍”格局轉換的因素有許多,例如,制度、物質資本、人力資本、技術進步和地理位置等等。但是,自然資源是人類社會賴以生存和發展的重要物質基礎,人類的經濟史實質上是一部人類利用自然資源的曆史,在“中心-外圍”格局轉換中也起著至關重要的作用。如果,世界貿易被譽爲經濟增長的“發動機”的話,那麽,自然資源貿易就是這個發動機啓動的最早動力來源,因此,世界貿易強化了自然資源對經濟增長的影響。但是,本文也並不打算全景式地探討“中心-外圍”的格局轉換,而只把視角聚焦于自然資源貿易對“中心-外圍”格局轉換的影響。根據世界貿易發展的曆史事實,本文把公元1000年以來世界自然資源貿易的發展曆程分爲三次“中心-外圍”格局,並分別歸納總結在每次“中心-外圍”格局中,“外圍”國家與“中心”國家之間的自然資源貿易對于“外圍”國家經濟增長的影響。這既彌補了已有文獻曆史事實依據不足的缺陷,又擴展了已有文獻的分析視野,也對于當今自然資源豐裕型發展中國家擺脫資源依賴型增長“陷阱”,選擇具有曆史依據和現實可行性的發展道路,充分發揮自然資源對經濟發展的正面效應,避免負面效應,實現經濟可持續發展具有重要的現實意義。

三、第一次“中心-外圍”格局的形成及西歐的崛起

(一)第一次“中心-外圍”格局的形成

中世紀的伊斯蘭國家不僅僅占據著重要的大河流域,而且還橫跨好幾個地區,幾乎囊括了歐亞大陸的大部分陸地。特別是當時的伊斯蘭國家征服了整個中東地區,而中東是所有橫貫歐亞大陸的商路的樞紐,這裏既有通往黑海和敘利亞各港口的陸路,又有穿過紅河和波斯灣的水路。同時,渡過阿拉伯海可以到達印度西南部地區。伊斯蘭國家疆域的擴大和統一,消除了由來已久的地區孤立,促進了貿易的全面發展,使得一度中斷的東西方貿易再度興盛,並達到了新的高度。例如,當時的拜占庭帝國首都君士坦丁堡地處歐亞交通要沖,從事大規模的出口和轉運貿易,成爲當時世界的商業中心,並獲得了“金橋”的美譽。

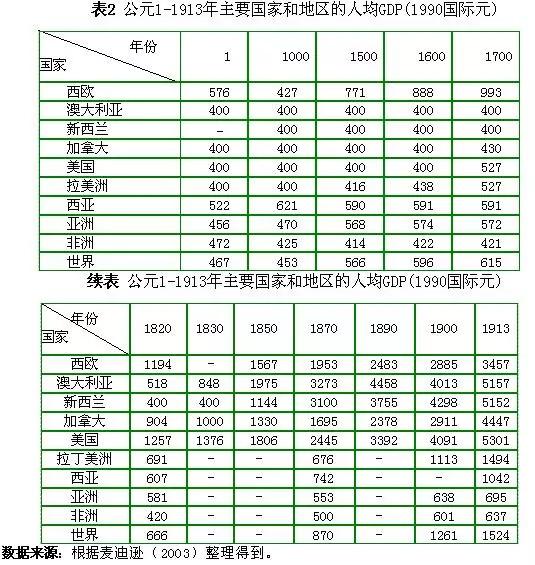

由于地理位置優越,當時的伊斯蘭國家是世界區域貿易與世界貿易的中心,自然也是世界經濟與政治權利中心。斯塔夫裏諾斯(2005)寫道:“就經濟標准而言,近代初期諸伊斯蘭國家用現在的話來說都是發達國家。無疑,當時的西歐人也這樣認爲……”。Findlay(1998)也認爲,公元1000年西歐是世界上最不發達的地區,而同時期的伊斯蘭國家則占據著北非和西亞等廣大貿易中心地區,迎來了自己發展的黃金時期,處于世界貿易和經濟中心,屬于“中心”國家;公元1000年西歐、東歐、俄羅斯等國家仍然處于欠發達狀態,爲“外圍”國家。從表1中我們也看到,在公元1000年西歐國家的人均GDP只有427國際元,低于當時的世界平均水平453國際元;相比之下,當時的伊朗和伊拉克則達到了650國際元,西亞地區國家的平均水平也達到了621國際元,遠高于西歐國家。

在由伊斯蘭國家爲“中心”,西歐爲“外圍”的格局中,世界貿易獲得了空前發展,人類終于走出馬爾薩斯停滯期(Malthusian Stagnation),人口增長率和人均GDP都獲得了較大的提高。從表1中我們看到,在這500多年的時間裏世界平均人均GDP從436國際元增加到566國際元。人口年平均增長率也上升到0.1%左右,世界總人口從2.68億增加到4.38億。

(二)西歐國家的崛起

在中世紀初期,由于連年不斷的戰爭,饑荒和瘟疫的肆意橫行,西歐大部分地區人口急劇減少,田園一片荒蕪,生産力幾乎處于停滯狀態,史稱“馬爾薩斯停滯期”。以自給自足爲特征的自然莊園經濟占據著整個西歐,商業和貿易都不發達,經濟缺乏活力,商人也被看作是通過玩弄賤買貴賣等詐騙手段大發不義之財的騙子。根據Prienne(1937)的考察,當時的歐洲大陸商業交換及商人根本微不足道,甚至可以不承認它們的存在。在第一次“中心-外圍”格局形成初期,公元1000年左右,西歐大部分地區仍然處于欠發達狀態(Findlay,1998),而此時西亞和北非的伊斯蘭國家借助龐大的帝國和優越的地理位置,通過世界貿易的繁榮而迎來了自身發展的黃金時代(Golden Age of Islam)。

絲綢、亞麻、毛紡織品、棉紡織品、陶器、玻璃和皮革等當時的先進制造業都被伊斯蘭國家所控制。同時,伊斯蘭國家從西歐國家進口初級産品,從俄羅斯進口蜂蜜、蜜蠟、皮貨、木材,從東南亞進口熱帶香料,從蘇丹進口貴金屬和黃金,從西歐進口小麥、木材、葡萄酒、棉花、毛織品和橄榄油,從非洲和東歐進口奴隸。然後把生産成的白銀、鐵器、亞麻布、棉花和毛織品從西方運到東方,以換取絲綢、寶石、柚木和各種香料。

在第一次“中心-外圍”格局中,西歐通過專業化于自然資源密集型産品的生産,並爲商業和海上交通提供服務,最終走出中世紀的“黑暗”,在以後的幾百年間迅速崛起成爲世界性的經濟體,完成了由“外圍”到“中心”的格局轉換。從表1中我們可以看到,到1500年左右,西歐各國已成成爲世界上最富的國家,人均GDP從1000年的425國際元增加到1500年的797國際元,其中意大利更是從1000年的450國際元增加到1500年的1100國際元,成爲當時世界上最富裕的國家。同時,整個西歐的經濟總量也獲得了巨大增長,僅僅處在中國和印度之後。當時西歐的人口也獲得大規模增長,從1000年的2556萬人增加到1500年的5726.8萬人。

因此,經濟史學家們(Kennedy,1988;North and Thomas,1973;Pomeranz,2000)認爲世界性經濟體的出現,使得西歐能夠通過自然資源密集型産品貿易,獲得了較快的發展,實現了從“外圍”到“中心”的格局轉化,也爲兩個多世紀後發生在歐洲的“科學革命”和“工業革命”奠定了堅實的經濟基礎。

四、第二次“中心-外圍”格局的形成及西歐後裔的崛起

(一)第二次“中心-外圍”格局的形成

到第一次“中心-外圍”格局結束的1500年,西歐國家的人均GDP達到了771國際元,伊斯蘭國家的人均GDP則只有590國際元,與1000年的621國際元相比,不但沒有增加,反而出現了下降。當時西歐國家的人均GDP不僅全面趕超了曾經的處于世界經濟“中心”的伊斯蘭國家,也超越了世界平均水平566國際元,成爲新的世界貿易和經濟的“中心”。

15世紀的最後幾十年,由于世界航海技術的進步和新大陸的發現,更加鞏固了西歐作爲世界經濟中心的地位。航海技術的進步使得西歐各國不僅可以向南經過非洲西海岸到達東方,也可以向西越過南美洲前往亞洲,歐洲與外界的聯系的通道也漸漸由地中海轉變爲大西洋。這就使得曾經依賴于優越地理位置而從事大陸轉運貿易的地中海變成了交通閉塞的內陸湖,失去了原有的經濟地位,開始逐漸衰落。西歐國家則突破了伊斯蘭國家對東西方貿易的封鎖和壟斷,開始大量從事香料、茶葉和咖啡貿易。海上貿易逐漸占據了主導地位,由伊斯蘭國家控制的,橫貫大陸的東西方貿易格局解體了。斯塔夫裏阿諾斯(2006)認爲,這種“中心-外圍”格局的轉換,使得世界形成了一個惡性循環:西歐因從事世界性貿易而越來越富裕,而一度令歐洲人生畏的穆斯林帝國因無法融入第二次“中心-外圍”格局而變得越來越貧窮。

海上貿易的繁榮使得當時的西歐各國,可以從殖民地大量進口原材料。例如,他們從加勒比地區進口糖,從美洲進口咖啡,從巴西進口金和其他原材料,並把這些原材料加工成工業産品或者進過簡單的處理,再買給美洲;他們通過工業品在非洲換取奴隸,並把他們運到美洲爲他們生産糖和咖啡,或者開采貴金屬礦藏,這就是著名的大西洋“三角貿易”。西歐國家自身經濟強勢發展和對外貿易不斷繁榮的同時,也把美洲殖民地卷入日益發達的世界市場,使它們成爲 “外圍”。這一時期的澳大利亞、加拿大、新西蘭和美國等後來成爲歐洲殖民地的國家仍然處在原始的欠發達狀態,從表2中我們可以看到,從1-1700年的漫長曆史時期,這些國家的人均GDP幾乎沒有任何增長的迹象,一直維持在400國際元左右,從而處于世界經濟的“外圍”。在世界貿易史上就形成了第二次“中心-外圍”格局。

(二)西歐後裔國家的崛起

新大陸的發現使得西歐各國既可以從殖民地獲得廉價的原材料,又能夠把自己的工業産品的出口市場擴大。同時,英屬北美殖民地通過發展適宜向歐洲市場出口的自然資源密集型産品經濟,確立了自身在大西洋地區的經濟地位。

英國在與其北美殖民地的貿易中,最爲重要的貿易産品就是煙草和蔗糖。1669年至1701年間,英國從北美和西印度群島進口的煙草價值年均達到24.9萬鎊。1655年,僅僅倫敦商人就從巴巴多斯島進口了5236噸蔗糖。1669-1701年間,英國從北美和西印度群島進口的蔗糖總價值年均高達63萬鎊(McCusker and Menard,1991)。除煙草和蔗糖外,北美殖民地的毛皮、瀝青、松脂、水稻、靛青、焦油等各種原料都大量出口到英國。1669-1701年間,英國從北美和西印度群島進口的各種食品、染料、木材和油的總價值年均分別爲4.6萬鎊、8.5萬鎊、1.4萬鎊和1.9萬鎊(Davis,1954)。從18世界中葉一直到在19世紀早期,美國的出口産品幾乎都是自然資源産品。1803-1807年,超過四分之三的出口産品是農産品,此外大約有五分之一的林業産品和海産品,制造業所占的比重則不超過5%(恩格爾曼和高爾曼,2008)。

19世紀晚期,加拿大已經是世界上最富庶的國家之一,它的人均國民收入水平與比利時和瑞士相當,只有澳大利亞、英國和美國比加拿大更加富裕。但是,加拿大在19世紀晚期仍然沒有進入工業化時期,當時的制造業僅僅貢獻了25%的國民收入,吸收了22%的勞動力(恩格爾曼和高爾曼,2008)。相比之下,天然生産部門——農業、漁業和林業——的規模非常大,當時的加拿大也是典型的自然資源重度依賴型國家,所以,加拿大之所以能夠在經濟上獲得成功,與其開發出資源密集型的大宗出口産品是密不可分的。19世紀早期加拿大主導出口産品是木材,19世紀30年代人均木材出口價值是美國人均棉花出口價值的3倍,所以,整個19世紀木材都是加拿大的支柱産業之一。19世紀上半葉加拿大的主導出口産品由木材變爲小麥,可以說小麥和面粉的出口造就了19世紀下半葉加拿大的繁榮。Maddison(1991)認爲澳大利亞在第一次世界大戰之前所取得的經濟成就並非因爲其技術進步和資本存量,而是因爲其資源方面的巨大優勢。正如Ferranti等人(2002)指出的那樣,澳大利亞、加拿大、芬蘭、瑞典和美國的經濟發展沒有依賴他們的自然資源幾乎是不可能的。

據Ubbelohde(1975)的統計,1700年英國與美洲殖民地之間的直接貿易占到英國貿易總量的六分之一,到1770年占到三分之一。Robertson和James(1966)認爲這種出口型自然資源密集型産業成爲英屬北美生存和進步的持續動力,而且促使北美殖民地的商業形成一種海洋性的外向型商業,而不是大陸性的內向型商業。與歐洲其它國家相比,英屬北美殖民地的面積巨大,移民衆多,經濟發展更具自主性,也較好地繼承和發揚了在西歐興起的商業資本主義精神,這些都使得北美殖民地從地理大發現以前的蠻荒之地,發展爲18世紀大西洋地區的新興力量。

在大西洋“三角貿易”盛行的近400年的時間裏,美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等當時處于“外圍”的國家通過發展自然資源密集型産業,並與西歐國家進行貿易,最終獲得了長足的經濟發展,在第二次“中心-外圍”格局中,實現了從“外圍”到“中心”的轉換。根據麥迪遜(2009)的估計,1820年以來,四個西方後裔國家經曆了比西歐或者世界其他地區更快的經濟增長。在1820-2001年間,它們的總人口增長了35倍,而西歐的人口則增長則不到3倍;它們的GDP增長了679倍,而西歐的GDP只增加了47倍;它們的人均GDP從1202國際元上升到26943國際元,而同一時期西歐的人均GDP則只從1204國際元上升到19256國際元。麥迪遜(2009)認爲:“這些差距産生的部分原因是自然資源禀賦上的巨大差異。”

五、第三次“中心-外圍”格局的形成與“資源詛咒”

(一)第三次“中心-外圍“格局的形成

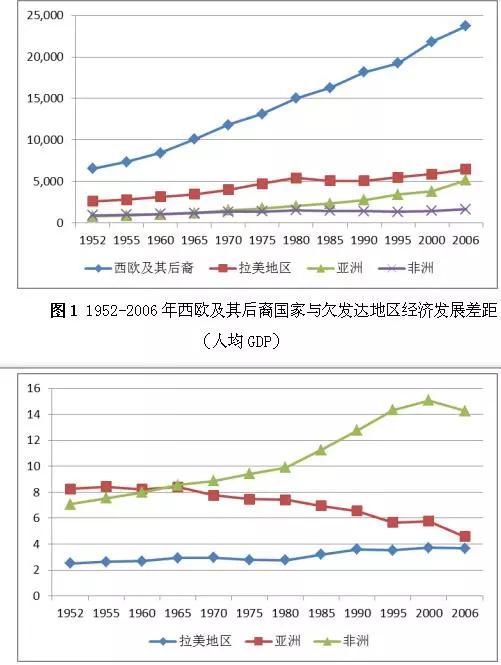

二戰以後,西歐各國的經濟迅速恢複,實際上在1947年年中或者年末,除德國以外的大多數歐洲國家的工業生産已經恢複到二戰之前的水平(高德步和王钰,2001),到1952年歐洲經濟已經全面完成了恢複。如圖1所示,1952年,西歐12國的人均GDP已經達到5412國際元,瑞士更是達到了9630國際元;西歐後裔國家的人均GDP達到9950國際元,而美國更是高達10316國際元。形成強烈反差的是,當時拉美國家的人均GDP爲2595國際元,亞洲國家的人均GDP爲792國際元,非洲國家的人均GDP爲927國際元。如圖2所示,1952年,西歐及後裔國家人均GDP是拉美地區國家的2.52倍,是亞洲國家的8.26倍,是非洲國家的7.07倍。很顯然,當時的西歐及其後裔國家處于世界經濟的“中心”,而亞非拉廣大發展中國家則處于世界經濟的“外圍”。

Prebisch(1954)也認爲,當時的歐美發達國家處于“大的工業中心”,而廣大發展中國家則處在“爲大的工業中心生産糧食和原材料”的“外圍”。這樣的“中心-外圍”世界經濟格局到現在仍然沒有被打破,“中心”國家與“外圍”國家之間的經濟差距不但沒有縮小,反而在一些地區有逐步擴大的趨勢。1985年,西歐及後裔國家人均GDP是拉美地區國家的3.21倍,是亞洲地區國家的6.94倍,是非洲地區國家的11.27倍。2006年,西歐及後裔國家人均GDP是拉美地區國家的3.68倍,是亞洲地區國家的4.58倍,是非洲地區國家的14.27倍,除了亞洲開始下降之外,拉美地區和非洲還在繼續上升。

圖2 1952-2006年西歐及其後裔國家與欠發達地區經濟發展差距(倍數)

注:西歐國家包括:奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士、英國;西歐後裔國家包括:澳大利亞、新西蘭、加拿大、美國。

數據來源:根據麥迪遜(2003)整理計算得到。

(二)“資源詛咒”

不論是第一次“中心-外圍”格局,還是第二次“中心-外圍”格局,許多處于“外圍”的國家,通過與 “中心”國家發展自然資源密集的初級産品貿易,最終完成了由“外圍”到“中心”的格局轉換,其中就包括日本這樣自然資源並不豐裕的國家。但是,在第三次“中心-外圍”格局形成初期,發展中國家通過發展初級産品貿易獲得經濟增長,就受到了很多經濟學家的質疑。最早提出“貿易條件惡化”理論的經濟學家Prebisch(1950)就指出,在世界經濟的“中心-外圍”的格局中,由于初級産品貿易條件的持續惡化,加深了“中心”和“外圍”之間的不平等,致使依靠初級産品的世界貿易不可能成爲發展中國家經濟增長的動力,反而是資源出口導向型發展中國家貧困化增長的原因。他對“中心”國家與“外圍”國家之間的貿易基本持否定態度,認爲發展中國家應該放棄“出口促進”戰略,進而依靠自身力量,發展本國經濟,大力實行“進口替代”戰略。

20世紀90年代,一些學者(Auty,1993;Sachs and Warner,1995)的研究表明,許多國家盡管自然資源豐裕,初級産品出口産業蓬勃興旺,卻沒能實現發展,經濟表現差強人意。典型的例證便是OPEC國家與資源貧乏的瑞士、日本、東亞新興經濟體(香港、台灣、韓國和新加坡)之間迥然不同的經濟發展結果。同樣具有說服力的是,1960-1990年間,資源貧乏國家人均GDP的增長率爲3.5%,資源豐裕國家人均GDP的增長率爲1.3%,資源貧乏國家的發展比資源豐裕國家快2-3倍。1965-1998年OPEC國家的人均GDP增長率只有1.3%,而同一時期其他發展中國家的平均人均GDP增長率是2.2%。Auty(1993)用“資源詛咒”來描述這一經濟發展中的悖論。此後,其他一些學者(Mehlum et al.,2006; Gylfason, 2001;Elissaios and Reyer,2004)的實證研究也揭示了“資源詛咒”的存在性。Collier和Goderis(2007)進一步采用跨國面板數據分析了自然資源與經濟增長之間的相關性,發現自然資源對經濟增長具有短期正效應,但是其長期效應卻是負的。

以上的分析表明,在第三次“中心-外圍”格局中,處于“外圍”的發展中國始終處于不利的地位,經過幾十年的發展非但沒有縮小與“中心”國家的距離,反而還在繼續擴大,曾經的經濟增長引擎——初級産品出口貿易,在第三次“中心-外圍”格局中似乎已經失靈。

六、總結與啓示

在第一次“中心-外圍”格局中,荷蘭、英國、法國等當時處于“外圍”的國家,通過和當時的“中心”伊斯蘭國家進行自然資源密集型産品貿易,經濟增長獲得了長足的發展。豐裕的自然資源,特別是豐裕的煤炭資源,也是後來工業革命之所以率先在英國萌芽的重要原因,而海外資源的獲取則加速了工業革命的進程。在第二次“中心-外圍”格局中,美國、加拿大、澳大利亞等西歐後裔國家,通過與西歐開展自然資源密集型産品貿易,在經濟上獲得了長足的發展,最終完成了由“外圍”向“中心”的格局轉換。但是,在第三次“中心-外圍”格局中,自然資源豐裕型發展中國家的經濟增長卻比相同條件的自然資源缺乏國家更爲緩慢,似乎遭到了自然資源的“詛咒”。

通過比較這三次“中心-外圍”格局中外圍國家的經濟發展,我們可以得出以下重要啓示:盡管,在經濟距離逐漸縮小,世界貿易分工不斷垂直化和深化的今天,發展中國家的自然資源産業始終被定位爲原材料或者半成品供應,它的發展在很大程度上是建立在發達國家相關産業發展的基礎之上,是由發達國家的産業發展所驅動的,從而有可能失去自身不斷優化升級的能力,其長期經濟增長能力遭受了自然資源的“詛咒”,從而可能長期處于世界經濟的“外圍”。但是,曆史提醒我們,不能因爲“資源詛咒”悖論的出現,而隔斷發展中國家與“中心”國家的聯系,而是應該積極地鼓勵這些國家融入了既有的“中心-外圍”格局,通過發展自然資源産品貿易獲得經濟增長。當然,由于發達國家早期經濟發展的曆史條件和當今發展中國家經濟發展面臨的現實條件存在系統差異,當今的發展中國在于發達國家進行自然資源密集型産品貿易的同時,也應該主動地調整優化升級自身産業結構,避免産業結構出現單一化,從而實現可持續發展。

參考文獻:

[1]Amin, Samir.1976.Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism.New York: Monthly Review Press.

[2]Auty, R.M.1993.Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis.London: Rout Ledge.

[3]Barbier,Edward B.2005.Natural Resources and Economic Development. Cambridge:Cambridge University Press.

[4]Collier,P.,and Benedikt Goderis.2007.“Commodity Prices, Growth, and the Natural Resource Curse: Reconciling a Conundrum.”CSAEWPS/2007-1.

[5]Davis,Ralph.1954.“English Foreign Trade: 1660-1700.”Economic History Review, 7(2):150-166.

[6]de Ferranti,D.,G. Perry, D. Lederman,and W. Maloney.2002.From Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality. Washington D.C.:The World Bank.

[7]Findlay,Ronald.1998.“The Emergence of the World Economy.” In Daniel Cohen,ed.,Contemporary Economic Issues: Proceedings of the Eleventh World Trade Payments and Debt. New York:St Martin’s Press.

[8]Galor,Oded,and David N. Weil.1996. “The Gender Gap, Fertility, and Growth.”American Economic Review, 86(3):374-387.

[9]Gylfason,Thorvaldur.2001.“Natural Resources, Education, and Economic Development.” European Economic Review,45(4-6):847-859.

[10]Habakkuk, H.J.1962.American and British Technology in the Nineteenth Century.Cambridge: Cambridge University Press.

[11]Kennedy, Paul.1988.The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000.London: Fontana Press.

[12]Kremer, M.1993.“Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990.”Quarterly Journal of Economics,108(3):681- 716.

[13]Leamer, Edward.1987.“Paths of Development in the Three-Factor, n-Good General Equilibrium Model.”Journal of Political Economy,95(5):961 -999.

[14]Maddison,Angus.1991.Dynamic Forces in Capitalist Development: A Long-run Comparative View.Oxford: Oxford University Press.

[15]McCusker,John J.,and Russell R.Menard.1991.The Economy of British America: 1607-1789. North Carolina: University of North Carolina Press.

[16]Mehlum,H., M.Karl,and T. Ragnar.2006.“Institutions and the Resource Curse.”Economic Journal,116(508):1-20.

[17]North, Douglass C., and Robert P. Thomas.1973.The Rise of the Western World: A New Economic History.Cambridge: Cambridge University.

[18]Papyrakis,Elissaios, and Reyer Gerlagh.2004.“The Resource Curse Hypothesis and Its Transmission Channels.”Journal of Comparative Economics,32(1):181-193.

[19]Papyrakis,Elissaios, and Reyer Gerlagh.2007.“Resource Abundance and Economic Growth in the United States.”European Economic Review,51 (4):1011-1039.

[20]Pomeranz,Kenneth.2000.The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy. Princeton :Princeton University Press.

[21]Prebisch,Raul.1950.The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems.New York: United Nations.

[22]Prienne, Henri.1937.Economic and Social History of Medieval Europe. New York:Harcourt Brace Company.

[23]Robertson,M.Ross,and L.Pate James.1966.Readings in United States Economic and Business History.Boston:Houghton Mifflin Company.

[24]Sachs ,J.D. and A.M.Warner.1995.“Natural Resource Abundance and Economic Growth.”NBER Working Paper ,No.5398.

[25]Sachs ,J.D., and A.M.Warner.1999.“The Big Push, Natural Resource Booms and Growth.”Journal of Development Economics,59(1):43-76.

[26]Sachs ,J.D., and A.M.Warner.2001.“The Curse of Natural Resources.” European Economic Review,45(4-6):827–838.

[27]Ubbelohde,Car1.1975.The American Colonies and the British Empire,1607-1763. Wheeling: Harlan Davidson Company.

[28]Wallerstein,Immanuel.1974.The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century.New York:Academic Press.

[29]Wallerstein,Immanuel.1980.The Modern World-System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750.New York: Academic Press.

[30]Wallerstein,Immanuel.1989.The Modern World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730- 1840’s.San Diego: Academic Press.

[31]Wright,Gavin.1990.“The Origins of American Industrial Success, 1879-1940.”American Economic Review, 80(4):651-668.

[32]Yasuba,Yasukichi.1996.“Did Japan Ever Suffer from a Shortage of Natural Resources Before World War Ⅱ.”The Journal of Economic History, l56(3):543-560.

[33]麥迪森.世界經濟千年統計[M],北京:北京大學出版社,2009.

[34]麥迪森.世界經濟千年史[M],北京,北京大學出版社,2003.

[35]恩格爾曼,高爾曼.劍橋美國經濟史:漫長的19世紀(第二卷)(M),北京:中國人民大學出版社,2008.

[36]高德步,王钰.世界經濟史(第二版)(M),北京:中國人民大學出版社,2001.

[37]奧蒂.資源富足與經濟發展[M],北京:首都經濟貿易大學出版社,2006.

[38]斯塔夫裏阿諾斯.全球通史:從史前史到21世紀(第七版)(M),北京:北京大學出版社,2006.