GDP主義和新常態是兩個不同的理念。在GDP主義下,GDP的增長數字 是唯一的目標,GDP的增長方式以及社會的其他方面都經常被忽略,且很 多其他領域都爲GDP增長服務。相比較,在新常態下,GDP增長仍然很重要,不過在強調GDP增長的同時,也要重視GDP的質量以及社會的和諧發展等其他方面。

爲什麽提出GDP “新常態”

中國在很長一段時期裏,由于政府的政策和行爲表現出極其片面重視GDP增長數字,因而忽略了其他方面,如社會保障制度建設、醫療、教育、住房等。後來,甚至連這些原本不被重視的領域也成了用以拉動GDP增長的領域。不僅如此,政府和政府官員的考核也極大地側重于GDP增長數字。人們把這一現象稱之爲“GDP主義”。

中國國家主席習近平在2014年提出了中國經濟呈現出新常態。什麽是新常態呢?“新”就是跟以前不一樣了,“常態”就是指比較穩定的狀態,本身並不確指一個或一組數字。綜合起來,“新常態”指的是中國經濟已經呈現出中高速增長的狀態,有別于以前高速GDP增長的狀態,而這種中高速的增長必須是穩定的和持續的。新常態下的經濟增長是在經濟結構優化基礎下的穩定增長,是經濟和社會比較協調的狀態下的增長。

GDP主義和新常態是兩個不同的理念。它們之間有相同的地方,就是兩種理念都是認爲GDP是很重要的—沒有GDP的增長,很多經濟社會問題難以得到解決。兩者不同的地方是,在GDP主義下,GDP的增長數字是唯一的目標,GDP的增長方式以及社會的其他方面都經常被忽略,且很多其他領域都爲GDP增長服務。相比較,在新常態下,GDP增長仍然很重要,惟有保持一定的中高速增長,中國才能逃避中等收入陷阱,從而把自身提升爲發達經濟體,並産生足夠的就業,維持社會穩定。不過,在強調GDP增長的同時,也必須重視GDP的質量以及社會的和諧發展等其他方面。

曆史上的GDP

中國的經濟在相當長的一段時間裏以GDP主義爲主導。習近平執政之後,改變了往日的GDP主義,促成中國經濟發展進入新常態。爲什麽要做這種轉型?就要對GDP 和GDP主義作一個科學的理解。勿庸置疑,GDP肯定很重要,但是GDP主義到底是好還是不好呢?要回答這個問題,人們必須分析一系列的問題。首先,如果沒有GDP主義,中國就一定發展不好嗎?如果中國GDP領先世界,人們就能高枕無憂了嗎?第二,以GDP爲綱,就會發展好經濟嗎?第三,GDP增長數字是不是唯一的目標?如果不是,那麽,真正的目標是什麽?單純的GDP主義能幫助人們實現這一目標嗎?第四,爲了實現中國社會發展真正的目標,人們應該怎樣做?

首先,第一個問題,如果沒有今天我們所看到的GDP主義,中國就一定發展不好嗎?要回答這個問題,人們可以去追溯一下曆史。其實,在過去的兩千多年時間裏,中國在大部分時間裏在經濟上是處于非常重要的位置,從曆史上GDP的變遷可以給人們很多有關經濟發展的啓示。

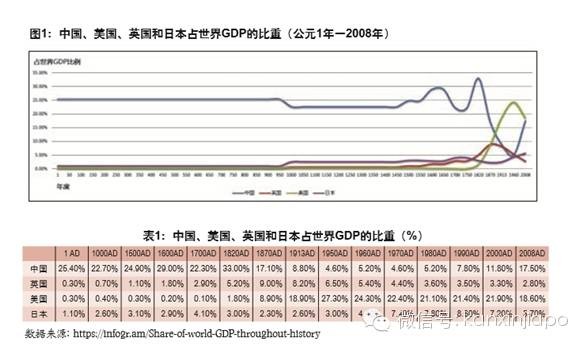

剛剛去世不久的經濟史學家麥迪森(Angus Maddison)的終身事業是收集人類有史以來的經濟數據,他所提供和估算的數據是世界公認的最具權威的。盡管人們可以對其數據提出質疑,但沒有人可以提供比麥迪森更具權威的數據。我們這裏所引用的數據就是根據麥迪森估算的。圖1和表1是根據麥迪森所估算的數據編制而成。如圖1所示,中國在從公元1年至2008年間的曆史裏,與日本、美國、英國和日本這四個國家比較,中國在超過一半的時間裏,其GDP在世界上的比例是處于領先地位。

從表1的數據分析,人們可以看出,中國從公元1年至1870年GDP一直保持著領先的水平。這樣的GDP領先水平是今天奉行GDP主義的人所追求的,因爲它代表了最強的經濟實力。但是,這樣的領先水平並非通過奉行GDP主義的政策所實現的。在漫長的曆史中,追求經濟增長並非政府的責任,政府的責任往往只限于維持公共秩序。中國在這一時期處于漢朝至清朝整個專制主義中央集權制最爲繁盛的時期。這一制度是當時社會情況下先進的制度。在這一制度下,經濟、政治、文化、科技都取得了領先于世界的發展。在經濟上,主線是重農輕商,這與當時的社會和政治情況是相符合的。政治上專制的中央集權對維持和平統一的社會秩序起到了非常大的作用,也爲經濟的發展提供了很好的環境。文化上主要形成了對儒家文化的推崇,這不僅爲統治階級提供了治理的依據,也潛移默化地影響著中國人的一切生活,使當時各種制度和社會秩序得以穩定化。在科技方面,四大發明爲代表的中國古代科技在一定程度上說明了當時的科技水平在世界上的領先地位。在這一時期,政府的主要功能在于統治,而非發展經濟。政府官員的考核和提拔是一個非常複雜、全面的、系統的過程。官員的政績考核中,經濟方面的考核主要也只涉及了稅收收入。

總而言之,中國雖然從公元1年至1870年GDP一直保持著領先的水平,但這絕對不是通過今天的GDP主義而實現的。經濟的領先主要是通過各方面制度的領先而實現的,即世界領先的、與當時生産力和社會發展相適應的各種制度。

再者,即便GDP領先了,是不是就高枕無憂,一切都好了呢?顯然也不是的。從表1可以看到,在1820年和1870年裏,中國GDP占世界的33%和17.1%,而英國GDP卻只占世界的5.2%和9%,但是,英國在1842年發動了鴉片戰爭,從此爲其他西方國家打開了中國的大門,中國進入了半殖民地的時代,被分割,被欺壓。中國經濟從此一落千丈,而西方國家,如英國和美國等卻發展起來了。很自然,西方的進步同樣也是其制度創新和領先的結果。由此我們可以看出,GDP並不是一切,爲了實現國家的強大,還有很多其他方面需要努力。尤其是當國家的各種制度落後于人的時候,還有人們的思想文化跟不上時代的進步的時候,GDP再大也幫助不了國家改變落後挨打的局面。

毛澤東時代的GDP

有人可能會問,經濟肯定是很重要的,因爲人們首先要解決的就是吃飯的問題和生存的問題,而這些都反映在GDP上面。答案是肯定的。經濟發展確實是很重要。不過,因爲經濟發展很重要,就以GDP爲綱,一切爲GDP服務,就會發展好經濟嗎?對于這個問題,曆史又給了人們很好的答案。中國的GDP主義可以說是開始于毛澤東時代。尤其是大躍進時期,這一時期産生了很多政策上的口號,例如:“人有多大膽,地有多大産”、“以鋼爲綱”、“十五年趕上英國”等等。是這時期裏人們完全以經濟發展爲綱的最顯著的例子。那麽,結果又如何呢?

從表2的數據可以看到,中國的經濟在這些年呈負增長階段,而日本卻呈現出非常高的增長狀態。中國和日本當時都處于戰後的恢複階段,兩個國家的首要目的都是要發展經濟,GDP增長率對他們都非常重要。中國的戰略是,對外是關起門來搞建設。因爲意識形態的問題,基本上除了蘇聯之外,中國沒有和其他國家任何的經濟和外交上的往來;對內,是在不切實際的口號下,盲目發展經濟,例如完全脫離實際的“大煉鋼鐵運動”,這一本以發展經濟爲目標的運動,最終以全國的大饑荒收場。如表2所示,人均GDP大幅度下滑。

而同一時期,日本的戰略則是,對外加入國際經濟組織,發展對外貿易,加強與美國的經濟合作;對內則是政府引導本國發展優勢産業,如電器、汽車行業。通過“電力五年計劃”,建立電力工作並用石油取代煤炭,這不僅帶來了經濟發展的高潮,而且也根本上解決了煤炭所帶來的環境汙染問題;利用舉辦奧運的機會進行基礎設施建設等等。同時,在文化、教育、社會建設方面,日本也是不遺余力。

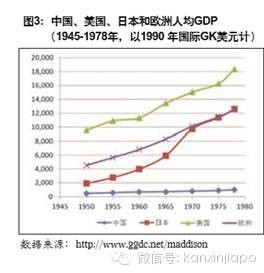

其實,在整個的戰後直至1978年的時期,不僅僅是日本,對于世界很多國家都是高速發展的時期,如圖3所示。而中國卻錯過了這一黃金時期,原因當然不是不想發展經濟。事實上,中國非常地想提高GDP,也采取了很多的措施,但是或許是礙于意識形態,或許是文化背景關系,沒有把自己融入到世界經濟快速發展的浪潮中去,缺乏了使經濟高速發展的制度,所以經濟沒有發展起來。

改革開放以後的GDP和GDP主義

1978年以後,中國的GDP水平得到了飛速的發展。如圖4和表3所示,中國的人均GDP從1978年到2010年翻了八翻,年複合增長率達到了6.8%,而美國、日本和歐洲都不到2%。中國確實取得了舉世矚目的成績。人民的生活水平得到了切實的提高。取得這麽巨大的成績的原因在于,中國采取了以改革開放爲核心的政策。對外,是進行改革開放、吸引外資、設立經濟特區、加入世貿組織等;對內,是進行改革,例如,國有企業的“抓大放小”,減少國有企業對于其員工的社會保障負擔,在農業方面,進行聯産承包責任制等等。這一切的政策都爲經濟的發展注入了活力。

然而,中國高速的經濟發展不僅來自上述制度創新,更來自于GDP主義。從追求經濟增長到GDP主義,是複雜的過程,涉及到很多因素。但中國體制強大的經濟動員能力及GDP增長數據變成考核各級黨政官員政績的指標等政策,無疑有效促成了這種轉型。中國改革開放初期爲經濟的發展創造了一個開放的體制,中國成功地讓“一部份人”先富了起來。先富的人嘗到了富裕的甜頭,但並沒有幫助沒有富裕起來的人致富,相反他們變成了既得利益集團。

既得利益集團千方百計地使“讓一部分人”先富起來的體制固定化,其中最顯著的表現是GDP主義也被制度化了,因爲它成爲各級政府官員考核的核心標准,而“讓先富起來的人帶動後富起來的人”的制度建立不起來。經濟發展成了重中之重,其它的制度建設被放到了次要的位置。結果,把一切事物都貨幣化,那些不能貨幣化的領域也被貨幣化了。本應屬于社會領域的醫療、教育、住房、公共設施、環保、文化建設等等都被GDP主義侵入,成爲即得利益集團的暴利領域和政府尋求GDP增長的增長點。由此,中國在取得了GDP增長的數字的時候,也付出了沉重的社會成本。這體現在:

第一,社會道德的缺失。中國曆史上大部分時候的文化體系是以儒家道德爲主的體系。在這個體系之下,人的道德修養是放在第一位,而物質利益排其次。人們追求自我的道德修養—君子喻于義,小人喻于利。而現在,由于一切事物都貨幣化,整個道德體系受到了破壞,“以人爲本”的社會,變成了“以錢爲本”。在人們之間失去了統一的道德文化的信奉,就失去了彼此之間應有的信任,因爲金錢已經放到了道德之上。

人們看到,經濟領域充斥著假冒僞劣産品,例如地溝油、毒奶粉、豆腐渣工程等事件層出不窮。在這樣的社會之下,不僅是低層社會的人士,包括中産階級也失去了安全感。在一個大部分人都缺乏安全感的社會,即使GDP數字再高,也很難提高其生活的幸福指數。在另一個極端,作爲對道德普遍缺乏的反應,泛道德主義在當今社會也變成越來越常見。在泛道德主義下,人們缺乏理性和寬容去看待人性的弱點,如自私和膽怯等。社會缺乏寬容,容易導致人際關系的惡化,極端情況下還可能被極權者利用而産生大量的暴民。在很多地方已經發生了不少這樣的事件。因此,人們可以看到,在GDP主義下,當今的社會呈現出走兩個極端的趨勢,這是非常危險的。

第二,社會保障機制被摧毀。在舊的體制之下,大部分的企業,如國有企業、集體企業,對員工及其子女家屬等擔負著社會保障的義務,子女教育有子弟學校,看病有職工醫院,住房企業分配,老了有退休工資等等。且不說效率問題,企業職工的社會保障是有的。但是在GDP主義主導下,社會保障機制完全被摧毀,而它所確立的新的社會保障機制又處于低度狀態,將員工的社會保障義務推向了社會,但是社會又沒有建立起新的相應的社會保障制度。這就讓人們赤裸裸地暴露在了這一個“以錢爲本”的、而且充滿個體完全沒有能力承擔的各種風險的市場經濟社會裏面,讓人們更加缺乏安全感。

第三,GDP主義入侵到社會保障領域。中國的社會不僅僅是缺失社會保障機制的問題,而是GDP主義早已入侵到這些領域,成爲政府經濟的“增長點”和少數人暴富的領域。這讓問題更加地雪上加霜。昂貴的醫療費、教育費和嚴重的房地産泡沫,所有這些讓普通老百姓苦不堪言。

第四,貧富差距的擴大。在GDP主義下,地方政府爲了招商引資拉動GDP而想保持其勞動力價格優勢,拼命壓低勞動者工資,資本所得和勞動者所得不成比例。既得利益集團已經占據了各個領域,使其他社會成員很難通過努力去獲得成功。根據世界銀行估算,中國從2002年起的基尼系數就已經超過了世界的0.4的警戒線,而且每年都呈增加的趨勢。可以想象,在現在的GDP主義下,每年所增加的GDP大部分成爲既得利益集團的收入,而社會低層和中層的境況其實並沒有實質意義地變好,或者說不像想象中的那樣變好,這進一步擴大了貧富差距。

第五,環境的破壞。對環境的保護不會帶來直接的GDP的增長,反而在短期內可能會減緩GDP增長的數字。所以,長期以來,環境保護被忽視。人們所吃的食物、所賴以生存的土地和生命所維系的空氣也受到了嚴重的汙染。這些都嚴重影響了社會成員的身心健康,有時候連最基本的安全衛生保障都成了問題,例如由此産生的煤礦工人的大範圍的職業病“塵肺病”等社會問題。

這些社會成本都很難用經濟數字去衡量,所以都沒有被放進GDP主義者的GDP增長計算裏。假如說有一天,有辦法可以把這些社會成本也放入GDP計算公式裏,那麽,中國的GDP增長還會爲正嗎?這是一個應該可以考慮的設想。

轉入新常態

盡管中國領導層很早就意識到了GDP主義所帶來的不良後果,也提出了諸如“小康社會”和“全面建設小康社會”的政策,但事實上GDP主義沒有因此而得到改善,相反地,它已經到了一種無以複加的地步。政府也在努力進行社會制度建設,但是每當任何制度建設與GDP主義有所沖突時,GDP主義總是會取勝,如被擱置的公共住房建設等等。

即便如此,中國經濟發展在近幾年呈現出下滑的趨勢,2011年到2013的GDP年增長率分別爲9.5%、7.7%和7.7%。GDP主義也沒有辦法去支撐之前的GDP雙位數字的增長。主要原因有二:

第一是資源要素的限制。中國無論在能源和勞動力方面都面臨著瓶頸階段,所以以前靠要素高投入所帶動的經濟增長面臨了資源的制約。第二是技術邊際。著名的經濟史學家麥迪森在他的著名的《中國經濟千年史》一書裏提到了中國的經濟不會一直高增長下去,經濟會在一段時間的高增長之後進入中速增長的階段,其主要的原因是,中國的經濟起點低,離技術邊際曲線較遠。在這樣的情況下,早期經濟可以呈現出很高的增長,但一旦經濟趨向于技術邊際,在沒有技術突破的情況下,經濟增長勢必趨緩。

中國國家主席習近平也在2014年提出了中國經濟呈現出新常態,並指出新常態有幾個主要特點:一是從高速增長轉爲中高速增長;二是經濟結構不斷優化升級,第三産業消費需求逐步成爲主體,城鄉區域差距逐步縮小,居民收入占比上升,發展成果惠及更廣大民衆;三是從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。

不難理解,經濟的中速增長會是以後很長一段時間的常態。但是應當指出的是,雖然GDP主義要不得,但是GDP仍然重要。從國情上來看,中國還不富裕。中共十八大提出了收入倍增的計劃,即2020年實現國內生産總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番。要實現這一目標,人均GDP的複合年增長要達到7.2%。

要實現以上的收入倍增計劃和新常態也非常不容易,這正是中國現階段的目標。它體現了在經濟穩定發展的同時,實現全社會人民的整體福利、社會的和諧發展、人民生存環境的改善。在發展經濟的同時,還要保衛好社會,保護好環境。單純的GDP主義幫助不了實現這一目標。爲了實現這一目標,人們必須做到或者注意做到很多要素。

首先,中國經濟需要增長,因爲中國的人民特別是中低層人民還不富裕,中産階級還不發達還沒有進入富裕國家的行列。在很長一段時間裏,保持經濟的中速增長,即6%-7%左右的增長是必要的。如果達不到這個增長速度,中國可能會陷入中等收入陷阱。但是經濟增長的方式必須改變。以前經濟的增長是粗放性的,靠生産要素的高投入,特別是廉價勞動力的投入而取得增長。但在新常態下,經濟的增長必須通過産業結構的調整,而産業結構的調整通過對外開放和內部改革來實現。

對外的開放應分成兩個部分。一個部分是向世界開放自己,讓外國的投資進入中國。在這方面,中國已經做了很多,例如已經設立了幾個自由貿易區。但是還不夠,還需要更大範圍和更深層次的開放,引進國外優良的資金和技術,尤其是好的技術。對外開放的另一個部分是中國要“走出去”。通過這麽多年經濟的高速發展,中國已經積累了很多的資本,這些資本需要走出去,尋找投資的機會。現在已經開始的“一帶一路”項目爲中國的剩余資本走出去提供了很好的機會。

在內部改革方面,也分爲對外和對內。對外,積極地對外開放可以促成制度創新,使其與國際先進的制度接軌,尤其是通過對外開放對既得利益造成壓力,並培養新的利益,以此來克服既得利益的阻力,從而促成內部的改革。資本積極地走出去,對外尋找市場,例如通過“一帶一路”中國可以轉移出産能過剩的工業,爲內部的産業結構調整騰出空間。對內方面,改革就是要爲經濟發展創造一個很好的環境。這裏包括很多的內容,比如政府職能的轉型、法治的建設、國有企業的改革、社會保障體系的建立等等。

第二,觖決好環境保護的問題。曆史很多經驗已經說明了一點,以環境爲代價的經濟增長是不可持續的。在新常態下更是這樣。現階段面臨著重工業的産能過剩,能源方面嚴重依賴煤炭等導致環境汙染的諸多問題。對于産能過剩的問題,需要進行産業結構的提升,可以把過剩的産能,通過“一帶一路”項目轉移出去,一方面爲國內的産業結構提升提供空間,另一方面也幫助了“一帶一路”的國家發展經濟。對于煤炭的過度使用的問題,可以借鑒當時六十年代日本的“電力五年計劃”,建立電力工作並用石油取代煤炭。

第三,重塑文化。如前文所提到的,在GDP主義下人們一方面缺失道德信仰,另一方面又在犯著泛道德主義的錯誤。沒有了道德信仰的共識,社會就很難建立起起碼的信用。一個沒有信用的社會下的經濟發展也是不可能持續的。因爲經濟行爲都是建立在一定的信用基礎之上,可以觀察到,越是發達的國家,經濟行爲中的信用經濟成分會越高。在新常態下,需要把在GDP主義下的“以錢爲本”,轉換成“以人爲本”,重塑爲中國大衆所共鳴的具有普世價值的文化體系。

概括地說,新常態才是人們的真正的目標,它是一種理想的經濟和社會和諧發展的狀態。它是一種狀態,而不是一個數字。GDP也很重要,是實現新常態的其中一個內容和必要條件。但是要達到新常態,還有很多的其他方面也非常重要。人們要從曆史中汲取經驗和教訓,也要從其他國家學習好的經驗,使國家經濟和社會的發展實現真正意義上的 新常態。

參考文獻

1、世界銀行的數據見:http://databank.worldbank.org/ data/views/reports/tableview.aspx

2、《中國統計年鑒2014》:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ ndsj/2014/indexch.htm

3、Maddison, Augus. (2007) Chinese Economic Performance In The Long Run: 960 -2030 AD . Paris: OECD Publishing (PP.14).

4、麥迪森(Angus Maddison)其他文獻信息,參閱http:// www.ggdc.net/maddison

本文節選自政策分析類刊物《隆道觀察》,由注冊于新加坡的隆道研究院出版,關注中國和平崛起和亞太地區發展帶來的地緣政治和社會經濟的變化,追蹤世界熱點、難點問題,從東方視角提出政策建議和戰略構想,幫助國家和地方政府實現可持續發展,打造和諧社會。《隆道觀察》定價每期$10新幣,如需訂閱可寫email至[email protected],留下您的姓名,電話和郵寄地址,將有工作人員與您聯絡。