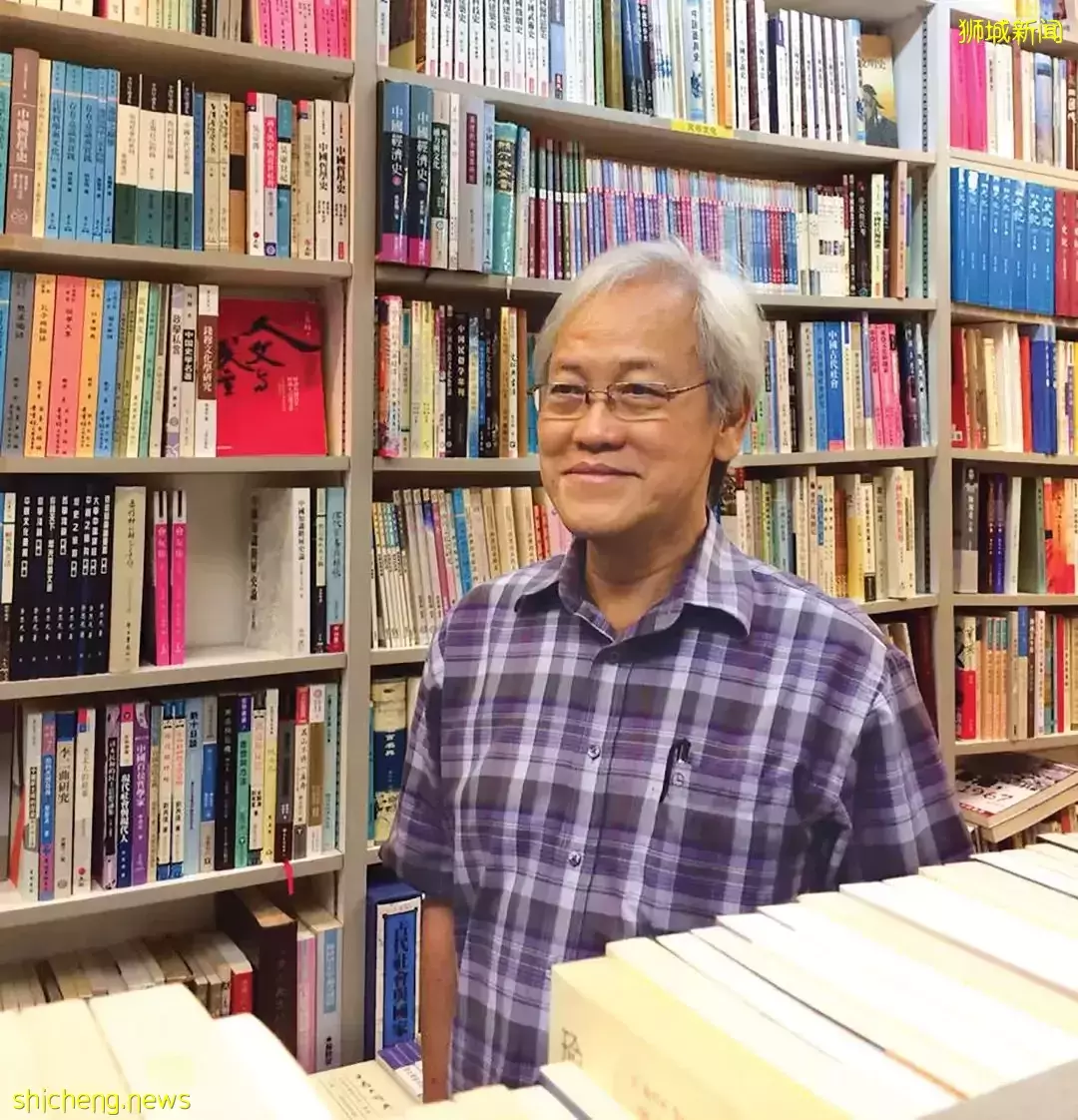

英培安

尋根問祖

培安從來不曾見過自己的爺爺奶奶,連聽說過都沒有,但他很早便知自己祖籍廣東新會。

“跟維新先驅梁啓超同鄉。”斷文識字的父親留給他的就這幾個字。隨著年歲的增長,培安終于拼湊出了父親早年的故事,也明白了他終日沉默寡言的原因。

不得不提起那場慘絕人寰的戰爭:七七事變爆發後的一年零三個月,侵略者的鐵蹄即踏至南方大都會廣州城下,百多公裏外的新會早已人心惶惶。

“趕緊逃吧,不然沒命了。”似乎所有的人都在爲逃亡做准備。

但又能逃去哪裏呢?

“不如我們下南洋吧,遠離戰爭,遠離亂世。”已爲人夫人父的英士光權衡再三後,做出了這個大膽的決定。

但拖家帶口漂洋過海談何容易,何況那個幾乎完全陌生的地方能否保全性命還是個未知數。

于是他只好揮淚告別妻兒,只身經香港前往獅城探路,准備安頓下來後再接他們母子三人前來。

但誰知這一別竟成了永訣。

妻兒杳無音訊,故土戰火連綿,彈丸之地的新加坡不久之後也慘遭侵略者的蹂躏。此時的英士光結識了同樣來自廣東的陳先生,陳先生頗爲賞識士光的才識,于是把自己的女兒陳寬許配于他,士光與陳寬結爲夫妻,開始了新的生活。

1947年1月26日,他們的長子培安出世,三年後又添多了個女兒,新會英家開始在南洋開枝散葉。

成長歲月

培安一家住在小坡大馬路(今橋北路)一家店屋的二樓,樓下是母親經營的海芳咖啡館,而在馬拉峇街開了家小中醫館的父親則經常出國行醫。

每天一大早,母親即起身開店,她把年幼的培安放在椅子上,讓他自己啃面包。乖巧的培安從來不哭不鬧,他安靜地看著周圍的一切,安靜地等待父親回來。父親雖然少言寡語,但他非常疼愛這個靈氣十足的兒子,總覺得這個兒子跟自己心靈相通,每隔一段日子,他就會買幾本童書給培安。

八歲那年,父親把培安送進了住家附近的公教中學(小學部),雖然入學前已開始讀書認字,但培安並不喜歡坐在課堂裏讀死書。及至升上中學,他在學業方面依然沒什麽過人之處,但父母從未因此而責備或冷落他。

“他是個特別的孩子。”父親對母親說。

“由他自己發展吧。”母親如此回應。

培安依舊無拘無束地做著自己喜歡的事:讀華文書、看華語電影、寫華文故事。那時父親給他買了很多漫畫和故事書,培安熱衷重寫裏面的故事,他把自己喜歡的情節加入其中,並按照自己的意願改變故事的結局,寫好後就偷偷藏起來,那是他跟自己玩的遊戲。

培安真正的寫作生涯始于詩歌創作。那一年他讀中二,一次作文課上,老師要同學們寫一篇散文,培安即興寫了一首題爲《晚霞》的詩歌交了上去,結果得了高分,後來他把這首詩作投去報章的學生副刊,不想竟被登了出來。首次投稿即大功告成,這讓他對詩歌的興趣大增,他開始大量閱讀起徐志摩、聞一多、力匡等名家的詩篇來。與此同時,受魯迅小說《孔乙己》的影響,他創作出了自己的第一篇短篇小說《一個工人》,這篇小說同樣得以在報章發表。

中三那年開學時,他接受華文老師的建議,轉去不那麽重視學業成績的衛理中學。在那裏,他依然專注于閱讀,並在台灣著名現代派詩人楊牧及痖弦的影響下繼續詩歌創作。他的詩歌除了刊載于公教中學校刊《學文》,也頻頻出現于當時的《學生周報》、《蕉風》、《當代文藝》、《星洲日報》等刊物。也因此,他受到《學生周報》主編姚拓先生的賞識。

這一時期,他跟同樣喜愛詩歌創作的吳偉才成爲知交。偉才家在培安家斜對面,他們時常交流詩作,也時常在月黑風高的海邊高談闊論,酣暢淋漓。

墜入愛河

中學畢業後,培安進入義安學院修讀中文。在這裏,他遇到了一批來自台灣的學者,他們文學造詣深厚,教學水平一流,教培安新文學的李辰冬教授即爲其中之一。李教授十分欣賞培安的才華,也充分尊重這個想法獨特的高足,培安在自由奔放的氛圍中才思泉湧。1968年,他的第一本詩集《手術台上》出版,其中長達150行的詩作《手術台上》一氣呵成,只字未改,功底之深厚可見一斑。

這本極富想像力的詩集倍受好評,年輕的英培安聲名鵲起。

同年,他創辦了現代文學雜志《茶座》,並擔任主編。

也就在這一年,《學生周報》主編姚拓自吉隆坡前來會見投稿該刊物的新加坡詩人,地點在友聯書局,培安是被約見者之一。

此時,16歲的吳明珠就讀聖尼格拉女中,她跟喜愛寫詩的同窗吳小蝶交情深厚。小蝶對培安仰慕已久,聽聞詩人雅聚友聯書局,即拉著明珠一同前往“看作家”。

英培安吳明珠夫婦合影

“一頭濃密的卷發,雙眼炯炯有神,身穿一套夢特嬌針織短袖上衣、一條黑色長褲,講一口漂亮的華語。”“智慧且有人情味,叛逆中自有一種自律。”情窦初開的明珠對培安一見鍾情,半個多世紀前的一幕成爲她生命中的永恒。

“我先追他的。”明珠毫不諱言。

成爲明珠男友的培安以其睿智及幽默贏得明珠弟妹們的喜愛,但在母親眼裏,這個決心以寫作爲志業的年輕人並非理想的女婿人選。

“他將來拿什麽養你?你會吃苦的。”母親力勸明珠,苦口婆心。

“我自己會養自己啊。”明珠如是作答,毫無回心之意。

義安學院畢業後,培安入兵營服役,明珠進國家初院繼續學業,熱戀中的他們書信不斷,情意綿綿,但多數話題總也離不開文學。

共同的愛好和理念把他們緊緊連在了一起,交往愈深,明珠對培安的崇拜之情愈烈。墜入愛河的培安對小自己五歲的明珠亦寵愛有加,每個周末都帶她去武吉知馬大馬路旁的速食店吃盛在藤籃裏的炸雞。

國家初院畢業後的明珠考入新加坡大學社會科學系。主修社會工作的她大學畢業後成爲一名專職心理輔導員,9年後進入《海峽時報》擔任雙語版記者。她不但養活了自己,也成爲了培安的堅強後盾。

1976年,被明珠一眼看中的這個男人成爲了她的另一半。

無妄之災

1973年,服過兵役的培安創辦了又一文學雜志《前衛》並擔任主編,其中針砭時弊的嬉笑怒罵式雜文皆出自培安之手。不久之後他在美芝路的黃金大廈開設了一家書店——前衛書店,售賣左傾書籍及地方戲卡帶。

次年,他的詩集《無根的弦》及雜文集《安先生的世界》面世。兩年後(1976年)他將前衛書店出售,轉而在布業中心大廈開設了草根書室。

無論辦雜志或開書店,原因只有一個,那就是對于華文書籍的喜愛。

“方便閱讀。”培安這麽說。他的手裏捧著書,身前身後擺滿了書。也因此,那些喜愛華文書籍的讀者慢慢聚攏在他的書室。但他怎麽都沒想到自己會因此而遭受無妄之災。

1977年11月的某一天,培安被內安局工作人員帶走,他們懷疑他跟馬共地下組織——馬來亞人民解放陣線有關聯。

後來才知道,原來有位解陣黨員通過明珠認識了培安,並時常流連草根書室,培安因而受到牽連。

雖然四個月後因查無實據而被釋放,但培安卻被內政部圈定不可在敏感機構如報館與電視台工作。求職無果的培安只好以孔大山爲筆名替報館寫專欄,鬻文爲生,命中注定。

職業作家

1980年,草根書室關閉,培安全身心投入文學創作,“職業作家”成爲他的唯一標簽。

“我是被逼的。”聽起來好像確是這麽回事。

此後的十余年間,他的雜文《說長道短集》(1982)、《園丁集》(1983)、《人在江湖集》(1984)、《拍案集》(1984)、《破帽遮顔集》(1984)、《敝帚集》(1984)、《風月集》(1984)、《潇灑集》(1985)、《翻身碰頭集》(1985)、《身不由己集》(1986)及短論《螞蟻唱歌》(1992)先後問世。

此外,1983至1986年間,他曾在有線電台“麗的呼聲”做編劇,廣播劇《大山與培培》深入人心,廣受歡迎。

1985年,醞釀8年之久的以自己爲原型的短篇小說《寄錯的郵件》問世,這篇再現當年那段被“好心”拘禁事件的文學作品備受好評。以此改編的同名短劇于1993年在新加坡藝術劇場公演。《寄錯的郵件》後來收錄于他的短篇小說集《不存在的情人》(2006年版)。

1987年,他的第一部長篇小說,亦即新華文壇的第一部長篇小說——《一個像我這樣的男人》問世,次年,該小說獲頒新加坡書籍獎,培安在本地文壇的地位由此奠定。1989年,他的中篇小說《孤寂的臉》問世,這兩部小說相互關聯,後者是前者的深入與延續。

1994年,培安旅居香港,爲香港《明報》《星島日報》《成報》等報刊寫專欄。

次年回返新加坡後,培安在橋北路重開草根書室,專營文史哲書籍。這個獨立書室很快成爲本地的文化地標,英培安也成爲一面鮮明的旗幟,在他的四周,熱愛華文文學的各路人馬再次聚攏。他們或手不釋卷,或奮筆疾書,用自己的側影或背影點綴著這座被稱文化荒漠的花園城市。

不斷有慕名而來的文藝青年在草根書室打假期工,後來經營城市書房的陳婉菁最初也是周末前來兼職,後則成爲草根的全職職員。2014年8月,草根轉讓給三位林姓文化人(林仁余、林永心、林韋地),搬至武吉巴梳路。2016年,婉菁在原草根書室附近的橋北中心三樓開設了城市書房,售賣中英文書籍,也承接了英培安出版的著作,延續了他出版優質紙書的理念,陳婉菁成爲了英培安的傳承者。

經營書店的同時,培安專攻起長篇小說來。

新加坡有文壇

2002年,培安寫出了自己的第二部長篇小說《騷動》,內容跟上世紀五十年代的學生運動有關。

次年,他榮獲新加坡最高榮譽之文化獎(文學類)。

2004年,他的長篇小說《騷動》榮獲新加坡文學獎。

2006年,他的第三部長篇小說《我與我自己的二三事》出版並入選該年度《亞洲周刊》十大中文小說。

兩年後,該部長篇獲頒新加坡文學獎。

2007年,他開始動筆創作自己的第四部長篇小說《畫室》,四年後(2011年),這部上乘之作付梓成書,同年入選《亞洲周刊》十大小說,次年獲頒新加坡文學獎。

2013年,培安獲頒東南亞文學獎。同年,他受邀擔任南洋理工大學首屆駐校作家。

2014年,《畫室》意大利文版問世,培安受邀出席意大利古城曼托瓦文學節。

2015年,他的第五部長篇小說《戲服》出版,同樣入選該年度《亞洲周刊》十大中文小說。

這個以寫作爲生的男人用自己的行動和實力證明了一件事,那就是新加坡有文壇,新華文壇不容小觑。

背後的女人

跟所有成功的男人一樣,英培安的背後也站著一個偉大的女人——他的妻子吳明珠。

雖然母親曾擔心明珠跟著培安受苦,但明珠臉上的滿足和喜悅藏都藏不住。

“傳世之作你一定寫得出。”婚後的明珠對培安的崇拜之情有增無減。

英培安部分作品

工作中的明珠雷厲風行,獨當一面,回到家則成爲培安的忠實粉絲——他作品的第一讀者、他靈感的泉源。

有明珠相伴,培安的文學之路不孤單。

“寫長篇吧,別浪費自己的才華。”明珠不止一次在培安耳邊輕聲細語。當培安的第一部長篇問世後,已成爲雙語記者的明珠就萌生了幫他翻譯成英文的念頭。1993年,《一個像我這樣的男人》英譯本面世,譯者吳明珠。

後來,明珠還翻譯了培安的長篇小說《畫室》、短篇小說集《不存在的情人》及54篇詩作。

這個女人確實了不起,這個了不起的女人還給培安生了個聰明靈巧的女兒可爲。這個繼承了培安音樂細胞的女兒小小年紀即彈得一手好鋼琴,女兒伴奏培安高歌的場景成爲這個三口之家最爲溫馨的畫面。可爲後來負笈英國伯明翰大學,獲取音樂學學士學位。

“生一個就好,多了負擔重。”好心的婆母告訴明珠,明珠笑而不語。

“我是個工作狂,不再多生是因爲我不想被拖在家裏。”明珠眨巴著眼睛,一副淘氣樣兒。

不願被拖在家裏的明珠快快樂樂地幹著自己的工作,才華橫溢的培安安安靜靜地進行自己的創作,培安的每一部作品都是對明珠的獎賞。

“培安風趣幽默又善良溫和,跟他在一起實在太快樂了。”明珠的臉上閃耀著少女般的光芒。

最後的英培安

2007年,培安被確診罹患前列腺癌第四期,因癌細胞已擴散,無法動手術,只能電療及化療。

四年後,他又被確診罹患大腸癌,手術切除一小段大腸後繼續服藥打針。

2020年5月,培安確診罹患胰腺癌,5月20日手術後留醫七個月,2021年1月10日撒手西歸,享年74歲。

生命中的最後14年,英培安完成了三部長篇小說《畫室》、《戲服》及《黃昏的顔色》,同時還完成了詩集《石頭》及散文集《瞧這個人》(即將出版)。他手中的筆還未舍得放下,人生的劇幕已然徐徐落下,些許蒼涼但不乏圓滿。

後 記

聽聞英培安之大名幾近二十載,但直至前年(2018)5月份的“早報文學節”活動現場方一睹其風采。那天被一同前往的身邊人硬生生推到英先生面前:“抓住機會,不然空留遺憾。”

但這唯一的機會終因我的底氣不足而失去了蹤影。

後來得知英太太吳明珠也在爲《源》雜志撰稿,身邊人又再三鼓動我求助總編譚瑞榮,看他能否通過明珠約訪培安,得到的答複是培安已住院半年……

2021年1月12日傍晚,我們夫妻前往距我家五六分鍾車程的碧山12街吊唁。

這一回,又被硬硬推到了明珠大姐面前。但其實我此次前來的目的僅僅只爲了跟培安道個別。

沒想到的是,一周後竟接到明珠來電邀約共進午餐,好在幾日前已自城市書房購得所有能找到的培安作品,有了底氣的我欣欣然依約前往碧山第八站,冷氣食閣裏兩個女人相談甚歡以至相見恨晚。“通過采訪明珠寫培安”,此念頭一出口,明珠頻頻點頭,即刻請示總編,“支持”二字令我們雀躍不已。

讀完所有十本書後,走進了明珠位于碧山12街的五房式組屋,雅致、美觀、寬敞、大氣,跟傳聞中的“窮困潦倒”相去甚遠。“我有很好的工作,養家根本不成問題,培安的稿費足以養活他自己。”明珠快人快語。兩個晚上共計七八個小時的訪談,加上來自吳偉才處的珍貴資料,拖拖拉拉三周余,英培安的一生由點到面再連成了線,遺憾不再,感恩滿滿。

謹以此文紀念新加坡作家英培安逝世一周年。