原作者 | [澳]布雷特·鮑登

摘編 | 徐悅東

布雷特·鮑登是澳大利亞的曆史學家,他長期致力于文明和帝國的研究。《文明的帝國》即是他的代表作。在此書的英文版出版時,正值福山的“曆史終結論”和亨廷頓的“文明沖突論”甚囂塵上,鮑登犀利地指出這兩種論調背後所存在的問題。鮑登重新考察“文明”的概念,批評了當時許多西方人盲目自信的心態,並認爲西方推廣普遍性文明的計劃很可能會引發嚴重的後果。在鮑登看來,科索沃戰爭和美國發動的伊拉克戰爭都是西方帝國式“文明開化使命”的嘗試,而這種以“文明”的名義實施暴力的結果終歸失敗。以下經出版社授權摘選自《文明的帝國》,有所刪減。

《文明的帝國》,[澳]布雷特·鮑登著,杜富祥、季澄、王程譯,社會科學文獻出版社2020年11月版

從英國人12世紀以來對愛爾蘭人的壓迫

到美國出兵伊拉克,背後的邏輯是一樣的

文明的概念已經作爲一種社會與行爲科學學科的術語而再度興起,並被運用于世界政治實踐。然而,伴隨文明的概念作爲一種社會科學分析與決策工具複蘇,概念本身時常被誤用、操控或誤解。爲了試圖糾正其中存在的部分誤解,本書曾指出,從文明的概念出現直至21世紀,人們一直認爲理想的文明指一個民族是否具備開展社會政治合作與自治的能力。

當文明被當作一種衡量價值觀的標尺,而非用于區分種族類別的描述性工具時,文明的概念才能發揮出最大功效(然而,正如我們始終注意到的,這兩種用途很難區分)。而這種通常帶有暴力與殘酷色彩的功效主要通過文明標准的制定及執行過程中所産生的後果清晰地體現出來。在過去一千年的大部分時間裏,對于大多數文明社會,普遍認爲一個外來民族若無法推動社會組織發展且缺乏自治力,或許會構成一種威脅。

在這種情況下,那些具備管理能力並能利用手中掌握的資源的國家或機構,能夠對前者進行最佳的治理。換一種角度來看,如果一個社會尚未達到完全文明的程度,未能充分實現獨立自主,文明社會介入其內部事務就變得合情合理了。英國人自12世紀以來對愛爾蘭人實施壓迫的背後就是這一特定邏輯的早期版本。此後,該邏輯延伸至15世紀晚期,西班牙人在發現新大陸之後不久便征服了當地的美洲印第安人。該邏輯還成爲21世紀早期美國及其盟友在阿富汗和伊拉克采取行動的支配性因素。在本書可以看到,對于這一原則的實際應用給衆多民族及其總體文化和生活方式造成了極大的傷害,而其中多數又是以文明、進步以及頗具諷刺與悲劇色彩的和平的名義進行的。

有一種觀點認爲,之所以有越來越多的人開始識別夾雜在我們中間的新的未開化群體,並毫不掩飾地推動文明標准的再度複興,其中一個原因在于他們忽視了或未能意識到過往采取類似行動所産生的後果。我個人認爲,這是對曆史的漠視或者說不願意充分汲取曆史經驗教訓導致的。在這方面,茨維坦·托多羅夫曾一針見血地指出:“倘若我們選擇無視曆史,用另一句諺語來說,我們就會有重蹈覆轍的危險。然而,並不是因爲我們通曉曆史,才知道該如何做。我們與曆史上的西班牙征服者存在相似之處,但也有所區別。他們的案例對我們來說具有教育意義,但在適應新環境的過程中,我們無法確保即便不按他們的方式行事,我們就不會在實際中效仿他們的行爲。然而,西班牙人的征服曆史對我們來說還是具有警示作用的,能使我們對自身産生懷疑,發現其中的相似與不同之處。而我們再次通過了解他人的方式來認清我們自己。”

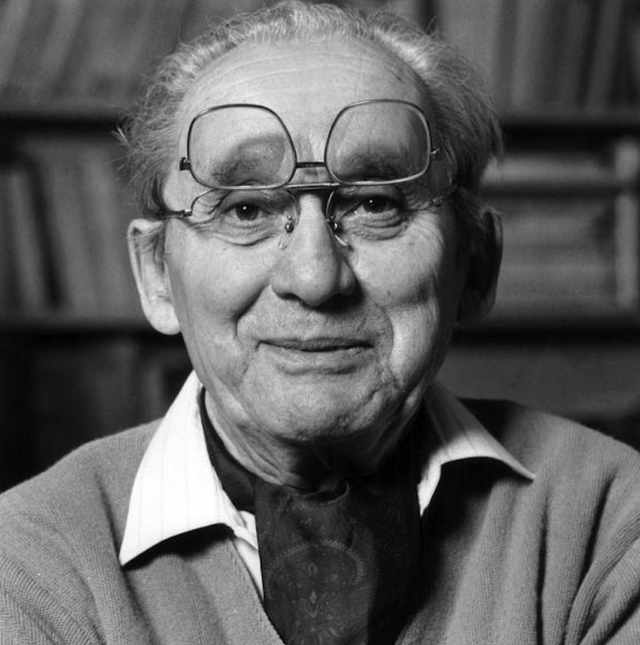

茨維坦·托多羅夫

然而,那些頗具影響力且才思敏捷的文明擁護者以及大權在握的政策制定者完全能夠意識到這種文明等級和標准所具有的暴力與壓迫色彩。通常在相關評論人士或決策者試圖汲取部分曆史教訓來應對當代出現的類似議題時,他們中的多數人似乎汲取了錯誤的教訓。例如,在一篇名爲《民主帝國主義》(Democratic Imperialism)的文章中,斯坦利·庫爾茨(Stanley Kurtz)指出:“與美國以往熟知的經曆有所不同,戰後對伊拉克實施占領中遇到的問題,更類似于約翰·穆勒曾經面臨的挑戰。”因此,庫爾茨建議美國應當參考“穆勒曾在印度實施的審慎、經過深思熟慮且在很多方面看來頗爲成功的民主計劃”。

庫爾茨認爲:“穆勒對漸進式民主的笃信證明他不僅是一個現實主義者,還是一個自由主義者。”如果事實如此,鑒于英國在印度的所作所爲以及約翰·穆勒本人和他的父親詹姆斯在制定和執行英國帝國政策過程中所扮演的角色,那真是兼具現實與自由色彩的漸進式民主觀念的一種不幸。至少可以說,它並不是一個能夠在阿富汗、伊拉克或更廣大的中東地區推行的理想模式。此外,它忽視了英國在占領印度之前,印度本身擁有的大量民主曆史。更爲重要的是,盡管尋求一個適當模式的觀點存在問題,但總體上看,幹預與壓迫本身才是問題的根本。

對于我們所處的世界按照不同文明程度劃分的另一個潛在原因,抑或本書第七章描述的“新野蠻主義”這一命題,讓·斯塔羅賓斯基有著頗爲精辟的理解。他寫道:“現如今,面對未開化的次文化的興起、迷信活動的死灰複燃以及因智識和道德滑坡而導致文明工具(及武器)落入無法掌控其命運的個體手中,西方世界感到憂心忡忡。”羅伯特·尼斯比特在其關于進步思想的著作中表達了類似的擔憂。他堅持認爲,西方目前面臨的問題在于“那些對西方文化及其曆史、道德、宗教價值觀構成最嚴重威脅的國家,敢于憑借其官方哲學或宗教向現代化發起挑戰,並以一種極具效率的方式借鑒西方世界的觀念和技術”。在尼斯比特和其他西方人士看來,這代表了“另一個案例,以表明西方的技術和價值觀是如何輸出並走向墮落,並隨之將矛頭對准其生産源頭的西方”。關于這方面的經典案例,當屬西方世界如今對大規模殺傷性武器落入恐怖分子之手並隨之被用來對付其制造者的過度反應。

對于大規模殺傷性武器的生産方和存儲方來說,這是一個值得深思的殘酷譏諷。與尼斯比特持有相同抱怨的人不在少數,尤其是當人們想起歐洲人是如何接受和改良火藥、指南針等來自中國的發明,並以一種極具破壞力和暴利的方式將其運用于在全球範圍內展開的橫征暴斂活動。事實上,這種想法旨在向非西方世界傳遞這樣一種總體信息,即它們可以實現某種程度的發展與現代化,但不要過于超前——應永遠銘記自身在文明等級中所處的位置。

西方的“大陸沙文主義”是一種自大

更加概括地看,這種思維邏輯充分表明西方具有一種“大陸沙文主義”(continental chauvinism)傾向,馬丁·貝爾納(Martin Bernal)在《黑色雅典娜》(Black Athena)一書中對此做過論述。關于“大陸沙文主義”,埃裏克·沃爾夫指出:無論是在課堂上還是課外教育中,我們均認爲存在一種被稱作“西方”的獨立實體。

馬丁·貝爾納

在這裏,“西方”被視爲一個與其他社會和文明形成鮮明對比的獨立個體。我們中間許多人甚至開始認爲西方世界擁有一個系譜,就像古希臘孕育了古羅馬;古羅馬孕育了基督教歐洲;基督教歐洲孕育了文藝複興、啓蒙運動以及隨之出現的政治民主和工業革命。而工業夾雜著民主,反過來催生220了象征生命、自由與追逐幸福權利的美國。

沃爾夫適時注意到,諸如此類對西方傳統系譜的狹隘理解——漠視其他曆史和思想傳統——是帶有誤導性的甚至可能是危險的。對進化中的圖譜的普遍認可和熱情接納,使曆史成爲某種用來劃分道德等級的“成功範例”、文明與進步的謊言以及奔跑者接續傳遞代表進步與自由火炬的競賽。“曆史因此成爲一種用來促進美德的謊言,記錄那些品德高尚的人是如何戰勝惡徒的。”事實上,故事通篇就是爲了讓人認識到西方世界在這場特殊競賽的開端就處于領先位置,而其他民族、種族、文化和文明在世界文明等級中從未接近過西方。

思想及創新領域的東方文明傳入西方世界並産生一定影響力的事實,凸顯了文明沙文主義的無足輕重。我們僅列舉幾個案例,阿拉伯世界在數學領域,尤其是在代數和三角學方面取得的突破性進展,不僅是數學領域早期發展的重大成就,對整個阿拉伯世界的發展來說也至關重要。“代數”這一術語實際源自阿爾·花拉子密(Al-Khwārizmi,780-850)寫于830年的一部名爲《積分和方程計算法》的重要著作的標題,書名中的“al-jabr”一詞大約在3個世紀後被譯爲“代數”。9世紀,大批穆斯林數學家和天文學家認爲地球是圓球形,而非扁平狀的,他們對地球周長的估算偏差不超過200千米。此外,阿拉伯世界在健康學、衛生學和醫學領域也取得了重大進步。

阿爾·花拉子密

例如,拉齊(Al-Razi)(865~925年)的醫學著作被相繼翻譯、再版,並在歐洲大陸廣爲流傳,成爲數個世紀以來整個伊斯蘭世界和歐洲地區醫生的必讀書。與此類似,伊本·西那(也被稱作阿維森納,980~1037年),一位來自波斯的哲學家和醫生,也是伊斯蘭世界中亞裏士多德著作的重要譯者,編寫了一百萬字的《醫典》(Canon of Medicine),並在12世紀翻譯成拉丁文,成爲中東和歐洲地區一部重要的醫學和生理學讀物。

另外,10世紀穆斯林外科醫生紮哈拉維(Al-Zahrawi,930-1013)向世界推出了許多現在已很常見的外科手術工具,其中包括外科手術刀和手術鉗。1206年,一位叫作賈紮裏的(Al-Jazari)的穆斯林工程師撰寫了《精巧機械裝置知識之書》(Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices),221介紹了號碼鎖、滴漏等一系列發明創造,包括最重要的曲軸。我們使用的現代支票同樣來自東方。

據稱,9世紀,來自中東地區的商人就可以在位于巴格達的銀行提取支票,並在中國將其兌換成現金。以上這些僅是源自東方的部分思想和發明,還有被褥和地毯、火藥和指南針,以及國際象棋、三餐制。

當談到備受珍視的西方價值觀遭到濫用並轉而用于對付西方世界時,事情未必會像我們認爲的那樣落入俗套。例如,就拿“民主”這一被認爲處于西方傳統政治思想和社會政治進程核心位置的概念來說。目前,隨著阿富汗和伊拉克國內沖突愈演愈烈,全球其他地區的緊張局勢也有一觸即發之勢,民主與民主化已經成爲最具話題性且備受爭議的概念,尤其是向與民主傳統原則格格不入的地區和文化圈強行輸出及植入民主。或許,與其他觀念或概念有所不同,民主被許多人視爲一種獨一無二、西方特有的理念。但事實果真如此嗎?

西方的民主概念著重強調相關民主制度與民主進程,這與位于歐洲、北美、大洋洲和澳大拉西亞的西方自由民主實體緊密相關。然而,我們同樣能在許多非西方民族和地域的曆史中找到與西方相似的民主進程和實踐。讓我們以一小段背景知識爲開端,闡明民主及其涵蓋的相關原則並不完全是西方獨有的發明。

人們普遍將民主的理念和實踐追溯至大約2500年前的古希臘(公元前6世紀)。據悉,曆史最久遠且最著名的希臘民主政體要屬古代雅典,這是一個與當代新加坡類似但規模遠不及新加坡的城邦國家。然而,近期的相關發現表明,某些早期形式的民主或前民主政體最初發端于青銅時代晚期(公元前1600年至公元前1100年),地點位于伯羅奔尼撒半島東北部的邁錫尼。此外,不久前的考古發掘顯示,古希臘可能不是首先實行自治議會的地方。

事實上,這份榮譽或許屬于曾居住在如今伊朗和伊拉克所在區域的東方民族。從那裏出發,這些協商決策的早期或准民主理念開始向東部和印度次大陸傳播,並向西傳播至位于腓尼基的港口城市,諸如比布魯斯和西頓,最終傳到古代雅典。13這裏要強調,民主背後的相關理念和空想並非西方世界所獨有。與此相反,它們在東方、西方和世界其他地方有著漫長且輝煌的曆史。毫無疑問,這絕不僅僅是發生在單一個體與整體之間的一次不起眼的借用。對民主曆史及其起源的重新理解,進一步化解了西方思想史學界長期存在的爭論,即認爲非西方民族的社會政治進步遲滯,並且不具備實現自治或文明的能力。

尤其是黑格爾及其他人(也包括部分當代學者)費盡心思闡明的,非西方前民主傳統獲得應有關注的一大制約性因素,在于學術界傾向于將國家視爲不斷發展變化的最重要的政治制度。然而,有這樣一句話,即所有的政見都是片面狹隘的,在人類曆史的大部分時間裏,事實也的確如此。史蒂文·米爾貝爾格(Steven Muhlberger)和菲爾·潘恩(Phil Paine)指出:“絕大多數政府的活動均與地方議會和立法機構有關”,通常還包括適當比例的公衆,而其民主程序的程度也“令人吃驚”。

換言之,“人類擁有漫長的協商政府的曆史,具有共同利益的人群聚集在一起,通過辯論、磋商和投票的方式,就影響自身生活的事情做出決定”。對于曾經在地球上生活的全體人類來說,他們中的大多數人居住在小村莊,以農業爲生。無論是過去還是現在,這些達數百萬之衆的農業群體在進行決策和遴選領導人時大多“利用了某些政府的民主技能”。在曆史上的任何時期或地點,貫穿整個時間和空間維度的所有村莊均采用過某種形式的鄉村議會體制。

實際上,西方所獨有的民主觀念僅僅是其中的一個重要案例,用來證明那些被認爲源于或“隸屬于”某一特定文化或族群的理念和價值觀在現實中是由多種文明共享的。道德准則的互惠性是另外一個案例,世界上主要宗教、文化和文明群體普遍接受並認可所謂的“金科玉律”涵蓋的基礎性道德原則。盡管用來闡述道德准則互惠性的方式多種多樣,但一言以蔽之,即“待人如待己”。與此類似,我們同樣可以看到人類尊嚴的重要性及其在多元文明群體中占據的顯著地位。

此外,還包括被認爲是西方或基督教所獨有的寬容原則。事實上,約翰·鄧恩所說的“沒有人是一座孤島而得以自全”(No man is an island, entire of itself,意爲人是社會的産物,沒有人能夠脫離社會群體而單獨存在——譯者注)同樣適用于任何一種文明,包括西方文明和東方文明。從某種程度上看,在東方與西方各民族間數千年來的往複遷徙過程中,相關理念、發明和創新實現了相互交流。

究竟是誰發明了什麽不再是也不應是彼此辯論的核心議題;憑借任一理念或發明,人們開始借鑒、重新設計和思考,並在原先的基礎上完善提高。這就是一種進步,並借助廣泛傳播使其惠及全體大衆,通過交流與共享相關理念和發明,而非實施針對其他人群的知識與技能封鎖。然而,這並不意味著所有社會群體最終需要效仿彼此的行爲或采取特定的發展道路,而是說,人們能夠跨越不同的分界線,並借助多元的方式和手段擁有某種核心價值觀。增進相互理解與認知是我們理應汲取的最重要的經驗。

爲何西方推廣普遍性文明的計劃

容易引發嚴重後果?

過往五百多年的曆史顯示,將我們的世界劃分爲不同的文明等級或程度,並同步借助帝國“文明開化使命”強制實施文明標准的做法,會給那些被打上不文明烙印的群體帶來潛在的可怕後果。盡管需要依據合法性區分不同國家和社會,但一場突如其來的按照道德價值差異區分不同民族的暴力且拙劣的道德聲討運動會使文明的價值標杆不堪重負。納伊姆·伊納亞圖拉和大衛·布萊尼指出:“一個和平共處的世界——一種消極寬容的理想世界——要比一個充斥流血與殺戮的世界更爲可取,後者通常伴隨跨越政治與文化界限的道德討伐。”准確地說,對于什麽才是做出合理區分的理想方式仍待觀察。考慮到這是一個宏大且複雜的議題,本書涉及的內容無法做出合理的解釋。

然而,對于任何一位對未來前景抱有興趣、力圖避免重複過往錯誤的人來說,這是需要進一步缜密思考的問題。這裏需要著重強調一點,也表達一種總體上的關切,即按照未開化、前現代、落後或處于文明範疇之外的標准劃分某些國家和社會並非解決問題的理想答案。也就是說,對理想的文明進行細化和神化的做法充滿風險。數個世紀以來,區分文明等級的做法已經給那些仍未達到文明要求的社會帶來災難性的後果。

而當代基于接近理想文明的程度而劃分社會的評論人士或那些強制推行文明標准的人士,他們不是“適時”忽略了上述重要事實,就是故意視而不見。帝國式的幹預與介入,即便被視爲人道主義行爲或以挽救未開化民衆的名義實施,也往往會造成嚴重且令人失望的後果,需要引起人們的重視並仔細權衡利弊得失。總之,武斷地將社會劃分爲“文明”與“不文明”的做法可謂得不償失,在一種錯誤的優越感以及與之密切相關的傳教士般熱情的支配下,前者通常會對後者嗤之以鼻。

對于此處列舉的全部案例,幾乎可以肯定會有人說:“那又如何呢?”此外,他們極有可能未意識到歐洲連同西方社會在過往五百多年粗暴幹涉其他民族事務時所犯下的錯誤。持上述觀點的人也許並不認爲“西方與世界其他地方”之間的關系性質需要做出改變。與此同時,他們將擯棄上述觀點,並將其視爲針對當地或“傳統”社會所表現出的天真的“浪漫主義”。然而,還是有很多人意識到過往曆史中存在的錯誤與不公,並且不希望看到曆史重演,即便他們在維持類似不公時曾無意識地成爲同謀或牽扯其中,就像茨維坦·托多羅夫注意到的一樣。

而人們之所以不能草率處理此處提及的議題,原因在于議題本身的重要性及其對西方世界與非西方世界在當下和未來互動造成的嚴重影響。在歐洲(西方)幹涉非西方社會的曆史中,人們可以從相關國際行爲體那裏——從國家到國際金融機構、從聯合國及其所屬實體機構到非政府援助組織——汲取大量的經驗教訓。問題在于:它們會不會成爲延續過往不公正範式的案例,部分原因在于它們未曾認清事實,或還會引發一場認真的反思嗎?

推廣普遍性文明的計劃非但難以達到預期的目標,一旦選擇不惜一切代價追求目標,反而容易引發嚴重的後果,我們今天目睹的宗教極端主義的興起就是一個例證。我們不能低估或忽視其中存在的風險;這無異于對被視爲屬于另一個時代的生活方式的一種壓迫,並最終導致社會、政治、法律、經濟以及最重要的文化多元主義的進一步衰弱。事實本不該如此,也並不存在唯一的生存方式;那些未照搬西方模式構建的社會同樣享有基本人權、擁有體面的生活標准和公正的政府體系。

根據保羅·利科在《曆史與真理》(History and Truth)一書中的說法,“在不同文明間變得愈加劍拔弩張的過程中,有關人類的真相就藏匿在其中最爲生動且最具創造性的部分”。利科接著寫道:“曆史經驗將逐漸證明,單一文明將在與其他所有文明的對峙過程中形成屬于自己的世界觀。”但是他認爲:“開啓這一進程將會十分艱難,這是一項需要花費‘數代人的時間’來厘清的工作。”追溯西方與非西方民族和文化間關系的曆史,利科無法確定“當西方通過征服與占領之外的方式與不同文明相遇時”,西方文明會以何種面目出現。在這方面,他不得不承認“不同文明間還未真正實現坦誠對話”。在當時的情景下,利科認爲:“我們正身處隧道之中,教條主義正在離我們遠去,坦誠的對話就在眼前。”

保羅·利科

然而,自他寫下這些文字後,全球發生了“9·11”事件以及反恐戰爭等一系列重大事件,利科過世後,他的祖國法國也發生了暴亂,上述事實均給他的樂觀預判投下了一層陰影。此外,現如今,令我感到擔心的是,在外交和國際關系層面,我們正在步入不同文明間坦誠對話的午夜而非黎明。也就是說,不同文明間的對話不是以真實存在的雙向(或多向)對話方式進行,而是“優等”文明對“劣等”文明實施的單向命令與支配。人們迫切尋求不同文明間實現坦誠對話與相互理解。利科接著指出:“文明的每一輪循環中都蘊藏著不同的曆史哲學,這也是我們仍無法想象多種風格能夠共存的原因;我們並不具備一種能夠解決共存問題的曆史哲學。”

利科指出的最後一點可謂恰到好處。他抓住了問題的本質,並希望西方和世界其他地方之間(包括全球其他地方內部)能夠以談判協商的方式實現寬容、諒解與緩和。歐洲與其殖民地、殖民地移民與世居民族之間在曆史上形成的血腥與競爭關系,正持續給具有多元文化傳統的民族投下濃重的陰影。除非西方致力于尋求一種更加包容非西方民族與文化的曆史哲學,並用一種不同但對等的道德價值給予後者更大的尊重,否則,我們注定將繼續沿著同樣錯誤的道路前行。

盡管如此,如同曆史上發生的許多至關重要的轉折點一樣,重大挑戰往往與重大機遇相伴而生,各層級的管理人員必須學會抓住機遇。對此,我們還是有希望的。盡管一些世界領導人曾經與機遇擦肩而過,轉而選擇了一條更加充滿風險的道路,但從另外一個層面看,世界社會論壇(World Social Forum)等平台以及其他類似的組織或機構正在爲推進文明間的對話與交流提供便利。而帶來希望的另一個原因在于不同國家和團體攜手尋找解決環境惡化、氣候變化等全球棘手問題的共同應對之道。與此類似,無論是在個人信仰層面,還是在更大範圍的集體和團體信仰層面,多樣化的對話與觀點的交流可謂無時不在,其中一些以面對面的形式開展,許多則是通過互聯網進行,這些活動均有助于促進共識的形成。當我們置身于這些對話與辯論中時,理應銘記愛德華·賽義德在紀念《東方學》一書出版25周年之際在該書序言部分反複提及的一點:“與人爲制造文明的沖突相比,我們需要以一種更加有意義的方式逐漸聚焦不同文化間的對接、相互借鑒與共存,這不是任何有意限制或虛假的諒解模式能做到的。”

出于種種原因,相較于合作和我們之間存在的共性,沖突和不同民族之間的隔閡似乎更容易引起人們的關注,本書中列舉的大部分事實也說明了這一點。在許多觀察人士眼中,從11世紀十字軍東征(1095~1291年)開始,直到亨廷頓對發生在中東、阿富汗和世界其他地區的現代“文明的沖突”的演繹,一系列反複、持續爆發的對抗與沖突,精確诠釋了“西方與世界其他地方”之間各種複雜紛繁要素的集合。然而,對沖突和對抗的過度關注掩蓋了諸多文明或社會文化團體之間存在的共性,忽視了數個世紀以來文明間的遷徙與融合、和平合作、文化互鑒和理念交流。把更多注意力轉向“西方與世界其他地方”之間存在的共通之處及共同點將使我們獲益良多。正如我在之前簡要論述的,西方文明與其他衆多非西方文明或文化團體之間存在的重疊、自由互鑒和共通之處超出了我們的普遍認知。

伊拉克戰爭

在我們探求跨文明真誠對話的良機並以此獲得更大程度的相互理解的過程中,出于強調關注合作而非沖突的考量,我將引用威爾·杜蘭特(Will Durant)的觀點來爲全書定調。杜蘭特將文明比作一條蜿蜒流淌的溪流,它不時因殺戮、盜竊、喧囂及其他奪人眼球的行爲而變得血紅;而在岸邊,人們正在悄無聲息地搭建房舍、繁衍後代、撫養孩童、頌歌賦詩,甚至從事雕刻藝術。正如杜蘭特對文明敘事的诠釋,在人類曆史的長河中,那些發生在河畔上的事情更加符合文明間關系的走向,持續的壓迫與殺戮只會使溪流變得更加汙濁。人類究竟該何去何從,這本不該成爲一個艱難的選擇。

編輯|張婷