本文轉自作者 | 寇大庸

疫情發生以前,作爲某電商大廠的一名程序員,劉源曾經嘗試應聘新加坡的互聯網公司,但在疫情的影響下未能如願。

談及想要出海的原因,他只說了很簡單的五個字:國內太卷了。

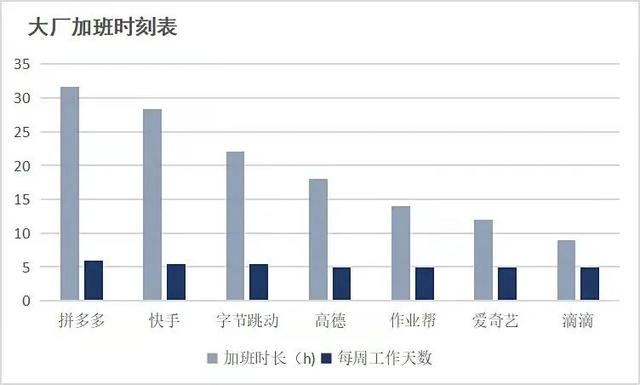

程序員的高薪和高福利讓人豔羨,但國內互聯網行業激烈的末位淘汰制和“996福報”也讓許多身處行業之中的人感到吃不消。最近一段時間,接連傳出的員工猝死以及大廠裁員的新聞,也讓這個行業不再顯得那麽春風得意。

來源/微博截圖

眼見著國內互聯網行業的發展逐漸觸及天花板,這些技術人才正積極尋找大廠崗位的“平替版”。

新加坡,就是他們眼中的新藍海。新加坡本身的市場並不大,但如果把整個東南亞算進來,則是一個有著6億市場規模的巨大市場。

最重要的是,這裏的互聯網公司,不內卷。

藍海新加坡

從整體來看,新加坡互聯網公司的人才缺口正逐漸擴大。

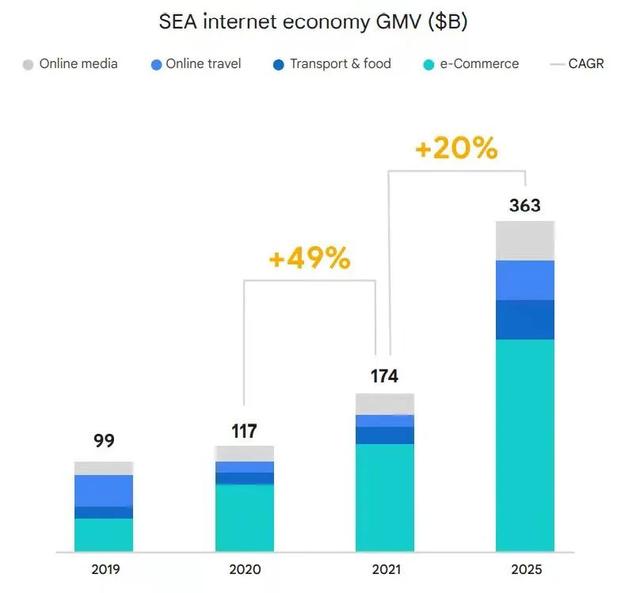

《2021年東南亞數字經濟報告》顯示,東南亞數字經濟市場規模有望在2025年突破3600億美元,到2030年甚至可能達到7000億至1萬億美元。

來源/《2021年東南亞數字經濟報告》截圖

報告預測2021年底東南亞GMV將達到1740億美元

目前,新加坡的互聯網公司主要可分爲三類,首先是本土發展起來的互聯網公司,諸如Sea、Grab等;其次是亞馬遜、谷歌、蘋果等美國巨頭在此設立的亞太總部;最後是從中國出海的互聯網巨頭。

越來越多的公司在新加坡紮根,也産生了大量的工作機會。

互聯網獵頭公司哒哒咨詢創始人Andy Huang對鹽財經記者表示,新加坡互聯網行業與中國有著5年左右的差距。舉例來說,在國內已經普及線上支付時,Sea的Seamoney還處于推廣階段,新加坡還在使用諸如Ali pay,微信支付、Palpay 等國際公司的線上支付系統。

圖源:百川入海冬海集團公衆號

“中國的互聯網行業已經發展至壯年,許多東西都比較成熟。而新加坡相對來說還比較初級。”Andy Huang如此總結道。

他笑稱,曾有個新加坡企業希望他能在本土找一個具有5年直播經驗的PM,但他只能對客戶解釋說,新加坡的直播行業發展還不到5年。

行業變化快,缺少本土的優秀互聯網人才,于是新加坡對外來技術人才的需求變得更強烈。對于成長于國內成熟環境的程序員來說,進入新加坡的互聯網企業就職,無異于“降維打擊”。

北大畢業後就職于Shopee的後端程序員方成對此有著直觀體驗。與在國內大廠實習時相比,他感到新加坡的整體技術水平較低,除了文檔寫得比較完善外,沒有什麽可圈可點的地方。

在他看來,中美兩國的互聯網能力是一線水平,兩者幾乎並駕齊驅。程序員去兩地以外的任何地方都可以算作是“水往低處流”。

那麽新加坡到底有什麽地方吸引這些程序員“往低走”呢?他們看中的,是新加坡不內卷的工作環境以及優渥的公共資源。

不內卷的工作

不內卷的互聯網工作是怎樣的?

談及來新加坡工作的動機,方成直爽地說道:“我看中的是幸福的生活。”

事實證明,他的選擇十分符合他的期待。這份工作年薪折合人民幣約爲60萬,比國內的同等水平高出一半左右。

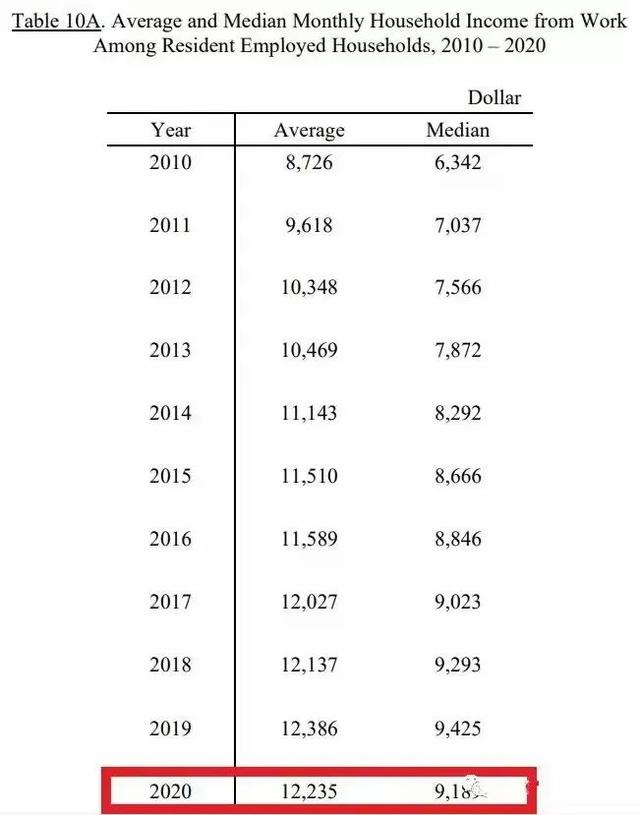

新加坡2020年受雇居民家庭的平均月收入達12235新幣,折合約爲人民幣5.5萬

圖源/星嘉坡好好過房産

他每天的工作時間從上午10點半開始,到下午六七點左右下班。如果有緊急任務要加班,也會安排調休,但這種情況很少。

在國內互聯網大廠紛紛提出“強制不加班”、“取消大小周”等政策來保障員工的私人時間時,公私時間分明早已是新加坡人的一項共識。方成下班後的時間完全由他支配,不會有工作找過來。

“我有充分的時間安排自己的業余愛好,我經常沿著新加坡河跑步,大概5公裏長,我可以一直跑到市中心”,他的朋友圈大部分都是攝影、旅遊等動態,他甚至報了一個在線計算機碩士項目,在工作累了之後“調節一下”。

這是國內程序員想都不敢想的狀態,究其根本,這些新加坡的互聯網公司之所以能夠把工作節奏慢下來,是因爲對“效率”沒有執念。

剛入職時,公司沒有給方成安排什麽正兒八經的工作,只是讓他慢慢熟悉業務流程。在他看來,他所在的公司挺願意把時間花在一些與業務不怎麽直接相關的事情上,不會出現“趕鴨子上架”、對員工潛力進行”極限壓榨”的情況。

圖源:智聯招聘

此外,與國內互聯網産品超快的叠代速度相比,公司對産品開發也沒有那麽緊迫的需求,快點慢點都可以。爲此,方成表示,“産品一周叠代一次和兩周叠代一次有什麽本質區別嗎?”

這在新加坡的互聯網行業是一種常態,當競爭的整體節奏放緩,或者說對發展的節奏存在共識時,員工的工作狀態才能真正舒緩下來。

Andy Huang表示,新加坡的中西文化平衡得很好,國人既可以在這裏體會到西式文化的特點,又因華人衆多,所以在生活上又不至于太過疏遠。對于不想那麽辛苦,而又想增長見識的年輕人來說,這裏是一個理想的地方。

圖源:搜狐網

僅有舒緩的工作節奏還不一定能吸引那麽多國人前來,對于一些年紀稍大的程序員,更看重的是新加坡的教育和醫療水平。

曾就讀于南洋理工大學的商琪對鹽財經記者介紹道,新加坡大體上沿襲了英制教育模式,采用申請制入學,盡管新加坡國立大學和南洋理工大學在世界排名已經非常靠前,但新加坡國內的頂尖學生目標都是牛津、劍橋等超一線名校。

對于同樣資質、付出同樣努力的學生來說,在新加坡可以獲得更優質的教育資源和深造機會。相比國內競爭極爲激烈的應試教育體系,有條件的家長更願意爲孩子創造一個寬松的學習氛圍。

圖源:搜狐網

而在醫療條件上,新加坡也是亞洲頂級水平。在世界衛生組織發布的2020年全球最愛醫療保健排名中,新加坡排名全球第六。新加坡有13家醫療機構獲得國際聯合委員會品質認證(JCI),占了亞洲獲得認證的醫療機構總數的三分之一。

只要拿到了永居資格,就可以享受到這些公共資源。對于普遍拿著EP簽證的程序員來說,通過技術移民的方式獲得新加坡的永居資格並不是一件不能實現的事情。

在新加坡,只要持有EP和SP便可以申請提出永久居留申請,移民局會根據申請人與新加坡的聯系、經濟貢獻、年齡、家庭狀況和居留時間等因素,決定最後的申請結果。申請成功後,最快2年就可以申請入籍。商琪表示,一般都是EP更容易申請成功。

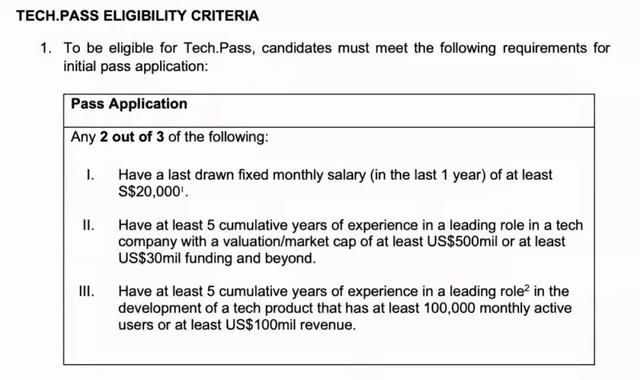

爲了進一步吸引科技人才流入新加坡,新加坡還在EP和SP這兩種工作簽證之外新增了一種Tech.Pass簽證,這是一種更高端的簽證,允許來自世界各地的知名科技企業家、領導者或技術專家來到新加坡進行前沿和顛覆性創新。據悉目前已經有90多人拿到此簽證。足以反映新加坡政府對高新技術人才的重視程度。

來源/Tech.Pass簽證准入條件

由于新加坡的互聯網還處于高速發展期,人才空間還很大,而且整個社會的競爭性也並不強烈,所以對那些接近35歲“高齡”的程序員來說,在新加坡的就業穩定也有更好的保障。

在與鹽財經記者談論相關話題時,在新加坡生活了十多年的Andy Huang問了記者一句:“你能先解釋一下什麽是35歲現象嗎?”

新的變化

目前來說,國內程序員只要技術水平達標,不管出身如何,都有機會可以入職。不過,雖然整體人才缺口在擴大,但在一些局部已經顯示出擁擠的趨勢。

方成介紹道,在新加坡,國人想入職美國巨頭還是有一定難度,主要還是新加坡本土企業和中國巨頭吸納了這些程序員。

他所在的部門,有近9成都是國人。“公司招人最多的時候是去年,一周可以入職幾百人。但是在大量地招了許多中國人後,現在招的人也少了。”

而他自己,雖是北大畢業,但也是經曆了多次內推才找到了現在這份工作,當地大廠的招聘標准逐漸水漲船高,而且公司的簽證份額也越來越少。

Andy Huang介紹道,新加坡的就業市場容量有限,“每年新加坡簽發的工作簽證也就十幾萬張,容量就這麽大。分到各個行業的就更少了。”

國人多了之後,對新加坡互聯網行業的就業環境也帶來了一些變化。在方成的公司有一個不成文的說法,從某國內互聯網巨頭出來的管理人員會更積極地督促下屬多幹活,鼓勵加班,慢慢地把國內的“狼性文化”和“內卷”氛圍帶進公司。

這似乎是一個不好的趨勢,更重要的是,內卷加深可能並不會給大家帶來多少收益。相反,新加坡吸引人的寬松工作氛圍也將不複存在。

圖源/知乎@梅晴光

在Andy Huang看來,放眼全球,新加坡是國人最不會遇到職業天花板的地方,但是,新加坡的“天”本身就比較低。未來,這個市場能夠做到多大,還是一個未知數。

正因如此,不少年輕人也只是把新加坡當做一個中轉站,而非終點站。對于國內程序員而言,技術水平是其優勢,但這一優勢雖然足以讓他們得到一份新加坡的工作,但在新加坡浸潤久了的話,便不能保證自己的技術水平能夠永遠處于優勢地位。

方成也有這方面的顧慮。對于習慣了國內的高強度競爭的方成來說,他在享受生活之余,一種深植于內心的焦慮也在時不時地被喚醒,他時常反思自己的生活是不是過得太舒服了。

“會擔心將來自己的技術能力跟不上”,方成如此說道。