香港嶺南大學曆史系 毛升

王赓武(章靜 繪)

王赓武,1930年生,新加坡國立大學特級教授。廣泛涉獵東南亞史、海洋史、中國近現代史、海外華人史等領域的研究,有多部重要著作問世。曆任新加坡馬來亞大學文學院院長、澳大利亞國立大學遠東曆史系主任、香港大學校長。自港大榮休後長居新加坡,對東南亞研究院、新加坡國立大學李光耀公共政策學院及東亞研究所等機構有推進之功。2020年,王赓武獲頒第四屆“唐獎·漢學獎”,及新加坡“特功勳章”。同年,香港中文大學出版社出版了他的兩部回憶錄——《家園何處是》與《心安即是家》。香港嶺南大學曆史系毛升博士最近代表《上海書評》采訪了王赓武教授。

《家園何處是》,[澳]王赓武著,林紋沛譯,香港中文大學出版社,2020年9月出版,236頁,27.00美元

《心安即是家》,[澳]王赓武、林娉婷著,夏沛然譯,香港中文大學出版社,2020年9月出版,356頁,35.00美元

您生在印尼泗水,在馬來亞怡保長大。但父母從小就對您說,您是中國人,隨時准備回到中國。這種教育曾經困擾過您嗎?

王赓武:我從來沒有懷疑過我父母的回國計劃,也把爲我回國生活做的准備看成自然而然。1936年,我們回到中國(當時還是中華民國)待了幾個星期,又走了。我聽說,我的祖父母要求我們離開中國,因爲抗日戰爭已經迫在眉睫了。我爺爺無業,而我父親那時有一份穩定的工作。需要的話,他可以從國外資助我爺爺。第二年,當戰爭爆發後,我父親的收入確實成了他在中國的家庭的重要經濟來源。我因此認爲,我們會在怡保待到戰爭結束,然後回國。在此期間,我繼續在家學中文,在學校學英語。大部分的鄰居都把孩子送到同一所學校,我因此交了很多好朋友。父母對我這個獨子很在意,關懷倍至。

一直到十一歲,我的童年都是既安全又幸福。但是,在日本占領馬來亞的三年半時間裏,這種狀況改變了。在充滿變數的那幾年裏,父母從沒提過要回中國,我也沒有繼續上學。我們搬了好幾次家,住過鎮上好幾個地方。我從幾次搬家中學到很多,看到了很多在工作或嬉戲的不同的中國人。那時,我所有的教育都來自我的父親,他在家裏教我古文。在日據時代,我父親想得最多的,還是如何靠著不穩定的工作,養活母親和我。戰爭結束後,我回到學校,並用了幾乎兩年的時間爲回國做准備。我也很期待那個回國的時刻。我知道我們之所以推遲回國,是因爲父母希望我能在當地拿到高中畢業證書,那麽不用在中國上高中,也可以參加中央大學的入學考試。這個計劃實現了。我父親能想得那麽周到,真是我的幸運。他讓我明白,尋找一切學習的機會,繼續學習,是人生中最重要的事情。

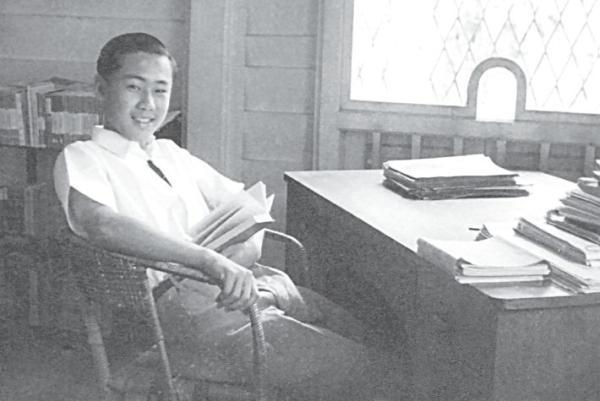

七八歲大時,身穿學校制服的王赓武。

父母認同的那個中國,是什麽樣的?

王赓武:父母時常向我解釋,中國正在抵抗一個比自己更強大的敵人,並竭盡所能在保衛這個國家。父親從來不談政治。他專心地教我古文,並通過古文讓我明白,中國古代文明有多麽偉大。我的母親告訴我中國老家的情況,說得最多的是王家。她告訴我家裏都有哪些人,他們之間是什麽關系。她說起老家的那些人總是說得活靈活現,因爲她知道大多數家人的奇聞逸事。因此,我對這些家屬成員可謂耳熟能詳。我的父母在以各自的方式,讓中國變得對我來說,既真實,又有關聯。後來,我意識到,該讓我知道關于中國的什麽情況,他們都經過了精心挑選。我父親特別注意如何使他們在家裏教給我的,和他們希望我從學校裏學的東西之間,能保持平衡。他敏銳地意識到,他自己所接受的教育是偏頗的,學習方法也很枯燥。他因此決定按照現代教育理念,將學習變得愉快,從而效果也更好。我當時並不理解,後來才意識到並非常感激,他不僅教給我中國對他意味著什麽,並努力爲我適應現代社會做准備。

您從認同自己是中國人,再調整國族認同,開始認同馬來亞是您的國家,最後又成爲澳大利亞公民。您怎麽理解“國族認同”?

王赓武:我曾認同自己是中國人,講中國話,過中國人的生活,但我從來沒有被教育成一個狹隘的民族主義者。我們家說國語,父母的朋友和同事主要來自江蘇和浙江,他們也說國語。但是,怡保鎮上的大部分中國人說粵語、客家話,以及福建話、潮州話和海南話等多種方言。在抗戰時期,我在鎮上學會了講粵語和客家話,因此和這些人在一起的時候不覺得別扭。我意識到,馬來亞的中國人不得不約束自己的民族主義情緒,因爲日本人對此很警惕,將其看成是一種威脅。

父親接受的是傳統的教育,說話從來不用民族主義的詞彙。他在大學裏學習英國文學,很喜歡,並認爲這是理解後五四時代的中國人熱切希望去了解的現代社會的一種好方法。他認爲,中文由他來教我,我在回國前及早學會英文,因此他送我進入一所英文小學。最初教我的兩個老師都是英國女教師。之後,教過我的老師來自不同的國家,如馬來亞、印度和斯裏蘭卡。我的同學都是來自不同社群的男孩子,在學校裏,我們都要說英文。我們從來不談民族主義。我是在爲中國抗日戰爭籌款的集會上才開始接觸到民族主義的。

對我來說,生活在一個多語言、多文化的社會才是正常的,也總是試圖避開任何的族群政治意識(political communalism)。這種背景意味著,我並不是在一種強烈的國族認同下長大的。我爲自己生爲中國人,並了解中國而感到驕傲。即使在學著做一個馬來亞的公民後,仍然保持著這種自豪感。馬來亞是一個由不同民族組成的新國家,其中包括馬來人、中國人、印度人、錫蘭人和歐亞(Eurasians)人,他們在這個正在形成中的國家定居。人們講各種各樣的語言,信仰很多不同的宗教,有很多不同的地方習俗。我發現身邊的很多事情都很有意思,相信我在這個多元社會中的各種經曆不僅健康,而且正面。在一個鼓勵這種多元性的大學裏,我研究中國古代史看起來是正常的。當因爲政治原因我不能研究近現代中國史了,我就轉到了能夠研究該曆史的澳大利亞國立大學。我從來不是因爲民族主義的原因而研究中國,但是因爲我的中國背景,我熱切地希望能更好地理解和解釋中國。

澳大利亞與中華人民共和國建立外交關系後,像我這樣的學者也可以訪問中國了,我希望能去中國做研究。我的澳大利亞同事和學生被政府允許去中國,但馬來亞政府卻拒絕了我的請求。遭到拒絕後,我覺得別無選擇,只好變成澳大利亞公民,繼續我的學術研究。幾年後,我成爲香港大學校長,我以澳大利亞公民的身份訪問了中國。後來新加坡國立大學邀請我擔任東亞研究所的所長,因爲那裏沒有國籍的要求,我在新加坡生活了二十四年。這麽多年以來,我的中國認同從來沒有成爲問題。我在學術界的朋友,包括中國人,都從來沒有質疑過我的中國認同,我對此很感激。

二次世界大戰後,王赓武在綠城的家裏讀書。

您在書中詳述了馬來西亞和新加坡建國的複雜過程及造成的沖突,說明建立新國家是一個非常複雜的任務。這種複雜性是否說明“民族國家”並不必然比“帝國”更容易治理?

王赓武:對歐洲之外的地方來說,民族國家是一個新的概念。即使在歐洲,只有到了十八世紀,它才被普遍接受。在亞洲和非洲,民族國家是作爲二十世紀反殖民運動的一部分才開始進入人們的想象的。只有在二戰結束後,英國、法國和其他殖民帝國被迫解殖,新的民族國家的誕生才成爲可能。東南亞和非洲的這些民族國家都是新成立的,它們的大部分邊界,都是帝國主義者劃定的。大部分情況下,這些邊境之內的人數較少的族群被當成是一個個“民族”,要麽強行同化,要麽必須服從多數民族的要求。這成爲大多數少數族裔糾纏不清的痛苦經曆。有些民族國家變得非常難以治理,甚至淪爲沒完沒了的民族沖突的戰場。

我不知道帝國是否比民族國家更容易治理。它們之間的差異在于:盡管帝國要求子民服從,但通常允許他們維持自己的生活方式不變,只要求在有限的方面跟主人一致。皇帝通常也只在乎自己的榮耀和儀式而已;他們爲自己的子民做得很少,也只有當老百姓出現有組織的叛亂時才會鎮壓。相反,現代民族國家要求公民嚴格地遵守清晰定義的民族規範。因此,它們的政策和做法通常造成民衆的不滿與不信任。當人民産生了這種情緒時,將會變得更加難以治理。

您經曆了馬來亞從帝國向民族國家過渡的過程,即新國家的建立。現在關于民族國家的形成,最起碼有兩種不同的理論。一種是“現實論”(realist idea),另一種是本尼迪克特·安德森《想象的共同體》所代表的那種“建構論”(constructivist idea)。您支持哪種觀點?

王赓武:我佩服安德森關于“想象的共同體”的洞見。該觀點無疑啓發我重新思考關于“民族”(nationhood)的那些我們認爲理所當然的預設。但我必須要承認,作爲一個研究“民族”形成史的曆史學家,我認識到,很多民族的形成不只是因爲“想象”,更常見的決定性因素就是因爲擁有共同的語言、宗教和曆史(有時候是由同一個王室統治)長達幾個世紀。在那些情況下,很難說現實的因素不是比想象的作用更大。我也發現,現實論與建構論並不互相排斥。基于現實論而建立的民族如果加上想象的牽引,可以變得更加牢固與自足。但是我也相信,只有出現了有利(favorable)的情況,一個想象的共同體才有可能變成爲一個民族。我這麽說,聽起來似乎對這兩種觀點都同樣地支持。然而,我身上的曆史學家特質,讓我更傾向于支持現實主義,只有在該土壤上,想象才可以紮根。

您提到“東南亞”是一個新建構的概念。認識到這一點,對理解東南亞有什麽重要性?

王赓武:因爲將這個區域稱爲“東南亞”是一個新的理念(與那些模糊的地名,如南洋、馬來西亞、印度支那、素萬那普鄉比較而言),就沒有太多的曆史包袱。東南亞最初是指代歐洲帝國解體後,英國所承認的那個介于中國和印度之間的區域。作爲一個帝國主義爭奪利益的戰略下的衍生品,“東南亞”在幾個層面上給了人們以新的思路。在冷戰時期,該概念被用來探索使該區域自外于共産主義勢力範圍的可能性(如模仿北大西洋公約組織,建立了一個擴大化的東南亞公約組織)。最終,在印共瓦解後,該區域成立了具反共傾向的東盟五國(小東盟)以及冷戰結束後的東盟十國(大東盟)。今天,該區域因爲處于兩大洋之間,甚至加入了兩個大洋所構造的一個高速發展的全球化經濟區,因此該地區給了這十國在全球事務上扮演重要角色的機會。

1953年,王赓武大學畢業時與林娉婷合影。

中國國內的華僑華人研究,通常將他們作爲中國人來研究。您同意這種研究路徑嗎?對于像您這樣的人,應該用什麽術語稱呼更合適?

王赓武:在曆史的不同時期,海外中國人的稱謂不斷在變。在中文裏,中國人最早被稱爲“閩粵(商)人”。該稱呼曾經很常用,直到十九世紀末被“華僑”這一稱謂所代替。積貧積弱的晚清帝國聲稱,海外的中國人應該被看成是中國人,只是暫居在海外,他們對中國實行的新政有用,因此有了華僑這一稱謂。這一稱謂因爲孫中山領導的國民黨人動員華僑推翻滿族的統治而開始流行,華僑甚至被有些人看成是革命之母。抗日戰爭期間,華僑爲了祖國的事業捐助了大量資金,因此直到1950年代,還有人在用愛國華僑這一詞彙。隨著新建立的國家要求有中國淵源的新公民忠誠于新的國家,大部分華僑都同意,用“華人”來稱呼這些定居的華裔人士更加合適,于是他們就被簡稱爲泰華、菲華、馬華、印華和緬華。

對于在僑辦工作的人來說,他們可以在辦公室裏使用任何稱呼來叫那些海外的華人。但當他們公開出版供大衆閱讀的材料時,將海外華人看成與擁有中國國籍的中國人一樣,忽略這些華人已經是外籍人士這一事實,對這些已經歸化的華人以及他們的子女是不利的。如果他們仍然被看成只是暫居在海外,可能在爲中國工作,他們就無法被自己的國家信任,因此也就對促進他們的居住國和中國之間的友好無任何裨益。當然,有人認爲中國對海外華人的作用並不在意,怎麽做只是根據自己的需要而已。

然而,學者需要區分已經入籍的海外華人與仍是中國公民的華僑,並識別那些希望移民並在海外生活的新移民。我個人不用“散居者”一詞,這是“diaspora”的直譯。該詞用來稱呼過去2000年猶太人的狀況才是准確的。這個稱謂被普遍地用來稱呼那些在國外生活的人們,但我認爲應引起注意的是,精通自己語言的英文學界的學者,並沒有用該稱謂來稱呼那些在海外的英語國家的人士。

在很多國家和地區,如拉丁美洲、新加坡、中國的台灣地區和香港特別行政區,盡管殖民者已經離開了,但殖民的遺産還與當地人的生活息息相關,甚至在心態上仍沒有“去殖”。我們應該如何對待殖民的曆史?

王赓武:拉丁美洲、新加坡、台灣地區和香港特別行政區這四個地方的情形彼此很不一樣。將它們表述爲“殖民地”也是一種誤導。在拉丁美洲,西班牙和葡萄牙確實實行了殖民。它們建立了海外殖民地,殖民者在那裏定居下來,建立了新的國家。別的殖民者,如在北美、澳大利亞和新西蘭(與南非、羅德西亞和肯尼亞不同,因爲殖民者在那裏沒有成功)的英國人也成功地定居了下來,建立了新的國家。但他們從來沒有在新加坡和中國香港真正建立起英國人的殖民地,而是利用中國人和其他族群的人來治理這兩個港口。至于台灣地區,它看起來更像一個例外,尤其對明清和中華民國曆史來說,但我願意做更多的比較。

可能有一種可稱爲“殖民心態”的近期的政治現象存在。我能理解這種心態可以解釋那極少數舉著英國國旗的香港年輕人。但我不認爲新加坡在李光耀領導下的獨立運動跟這種心態有關。那裏的反殖運動是爲了將新加坡與馬來亞(後來的馬來西亞)組合成一個國家,那時是冷戰的中期,而大部分華人被懷疑是共産黨。但是那個馬來西亞失敗了,因爲新加坡不願意接受自己只是十二個州中的一個,而華人將被當成二等公民。一旦分離成一個獨立的國家,處于疑慮重重的馬來西亞和敵對的印度尼西亞之間(這兩個國家都比這個島國大),新加坡從英聯邦(包括印度、斯裏蘭卡和幾個非洲國家)、歐洲和美國尋求幫助,甚至請以色列派專家來幫助訓練新加坡軍隊。這是一種投機的立場,而李光耀領導下的人民行動黨將他們的所作所爲看成爲了國家的生存而采取的權宜之計。

1968年,王赓武(右一)與家人,新加坡。拍攝此照後不久,全家遷往澳洲。

您試圖破解西方人加諸在華人身上的標簽或刻板印象(stereotype),您認爲如何概括華人的特點才是公平的?

王赓武:西方人對于中國人最大的刻板印象,就是中國人都一模一樣。我相信我的著作在一定程度上修正了西方人對中國的這種看法。另一個刻板印象就是所有的中國人都想賺錢,也知道如何做生意。這一看法可能符合早期的海外中國人的特征,他們下南洋是去做生意的。但是從十九世紀中期開始,更多的中國人來到南洋當華工;他們努力謀生,一直到1930年代,主要的移民都是華工。二十世紀初期,受過較好教育的中國人離開家鄉,來到南洋經營報紙、擔任公司和銀行的職員,以及學校老師。

我必須要補充一句,一些中國的作者和官員也傾向于認爲,所有的海外華人都是一樣的。爲什麽他們希望所有海外華人都一樣,希望他們能同樣地依賴中國,這可能也是出于某種善意。這一認知符合很多剛出國的中國人的狀況。但是對于那些在海外已經生活了幾代人的華人來說,他們已經適應了當地的情況,這些情況差異很大,遠非一致。當然,很多人仍然認爲他們是中國人,爲自己被當成中國人而自豪。這一現象可能使得有些人産生一種感覺,似乎全世界的中國人都一樣。

對于華人移民,您覺得他們在居住國應該抱持什麽心態?如何處理與母國的關系?

王赓武:大部分外國移民一般都認爲,最重要的事情,就是希望居住國能將自己看成是一個忠誠的國民。在此前提下,他們希望能幫助本國人和中國商人、甚至中國官員之間,以及以可能的方式爲中國和他們各自的國家之間建立良好的關系。有些人有能力幫助他們自己的國家了解中國,有些人在幫助中國了解他們自己的居住國方面特別有能耐。但是,如果他們被看成只是在做中國要求他們做的事情,對居住國的國家利益無動于衷,那就完全否定了他們在促進中國和他們各自的居住國之間的友好關系上的潛在作用。

您曾說過,從小時候起,您就沒有擺脫過革命的陰影。您試圖回答,爲什麽有些革命會成功,另一些革命卻失敗了?您現在的答案是什麽?

王赓武:我一直以隔岸觀火的方式在觀察革命,也曾在南京短暫地觀察過1949年之前中國的形勢。那時我根本不懂爲什麽一些革命成功了,有些卻功虧一篑。我個人得以親身經曆革命是我從中華民國回到馬來亞之後。在那裏,我經曆過爆炸和逮捕,馬來亞共産黨如何在一次埋伏中擊斃了英國總督,以及英國人如何把一些擅自占地的華人圍在幾百個類似集中營的“新村莊”。馬共最終失敗了,因爲他們無法得到馬來人足夠的支持。馬來人是住在郊區和農村的馬來亞的主要人口。而且馬共也無法保住他們的安全基地,從而無法對政府持續地施加壓力。印尼共産黨也失敗了,但原因不同。他們選擇了走大衆選舉的道路,卻嚴重地誤判了當時的政治形勢。他們的領導人認爲,在公開的政治選舉中,它們可以擊敗軍方。他們過度自信,最後他們的黨以及革命之夢被徹底粉碎了。

中國對您意味著什麽?哪裏是您的“家鄉”?

王赓武:那個叫做“中國”的國家,是我的祖先生于斯,死于斯的地方。作爲外籍華人,那是我的家鄉。特別是江蘇的泰州,早期的河北的正定,最後是山西的太原。該譜系最起碼可以追溯至明清,然後是中華民國時期。中國創造的語言,使得我可以連接我的家庭的過去及其文化根基。研究中國的曆史,使得中國這一理念對我來說有著永遠的意義。

我的家跟著我的父母,從印尼的泗水搬到馬來亞的怡保。不算我住在南京的大學宿舍、還有新加坡和倫敦的那幾年,我和妻子、孩子的家從英國搬到馬來西亞,再搬到澳大利亞,還有我和妻子在香港和新加坡建立的家。

我研究終身的那個中國,從秦漢前後直至清代,曾經是皇帝-天下制度。接著是中華民國,而我曾經是該國的公民,直到十九歲爲止。我1973年才第一次訪問中華人民共和國。這是一個迷人的國家,我此後曾多次訪問。這仍然是我的祖先生于斯,死于斯的地方,依然是我的家鄉。

您和林娉婷女士之間相濡以沫的夫妻感情,讓人動容。究竟什麽是你們夫妻相處的成功之道?

2015年,結婚六十周年,王赓武與林娉婷。

王赓武:我不知道這裏是否有成功之道。娉婷和我都發現,我們彼此有很多共同的興趣,從文學和音樂開始。我們對對方在做的事情都很感興趣,總是有說不完的話。她支持我成爲一名學者,而不是一名公務員。除此之外,我們兩家在馬來亞都是新移民;她生在上海,我生在泗水。我們誰也不屬于福建人、潮州人、粵人或客家人這些較大的群體。我們可謂是主流華僑群體之外的邊緣人。

娉婷的母親像我父親一樣,接受的是中文的教育,跟我父母也相處得很融洽。娉婷決定支持我的事業。我們移民到堪培拉後,她爲這個家庭放棄了自己的工作,成爲一個充滿愛心的全職妻子和母親,以及一位稱職的兒媳。我們脾氣迥異。她很靈敏、但容易失去耐心,也有點追求完美主義;我比較慢,有時則容易沖動,考慮問題不周到,做事經常有點拖拉。在相處的那些日子裏,我們學會了如何克服差異,培養愛情,彼此互相尊重。

我們還能有幸讀到您的回憶錄的第三部嗎?

王赓武:我現在已經九十歲了。我還沒有決定,是否還要寫我自己的人生。即使我有這個寫作的意願,我也不知道該談點什麽。我唯一知道的是,如果我接著寫,不會再寫我的家了。娉婷給了我一個家,但那個故事已經圓滿終結了。

責任編輯:丁雄飛

校對:徐亦嘉