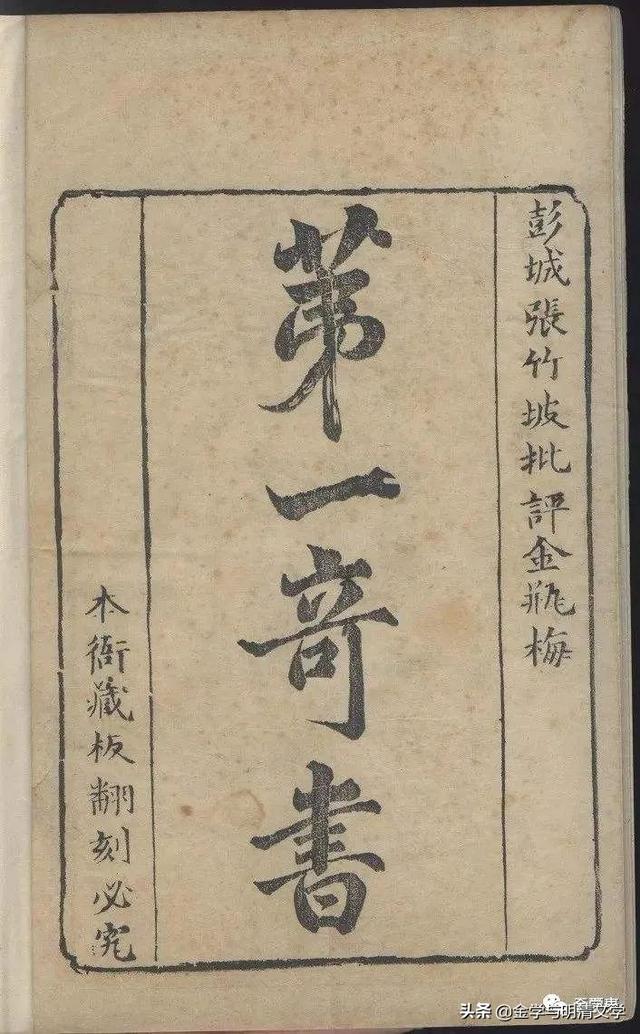

【內容提要】《金瓶梅》的張竹坡評點很有價值,但現存的張評本十分複雜,究竟哪一種是原刊本,學界多有不同的看法。目前較爲流行的是認爲大連圖書館所藏的“本衙藏板,翻刻必究”本是原刊本。本文則從辨析大連本卷首附論《寓意說》末多出227字及《凡例》《第一奇書非淫書論》兩篇文字的真僞,正文大量的正體字被改成俗體字,卷首圖像的簡陋,評點中留下的多種後出翻刻的迹象來論證它並非是原刊本,而且這個本子的刷印時間當是較晚的。

【關鍵詞】《金瓶梅》 評點本 張評本 必究本

《金瓶梅》的張竹坡評點,不但對《金瓶梅》的研究十分重要,而且在整個中國文學批評史上也很有價值,故張評本理所當然地受到人們的重視。

早在1985年,筆者曾發表《張竹坡及其金瓶梅評點》一文[①],接觸了張評本不同版本的先後問題。之後三十多年來,新的版本不斷發現,情況極爲複雜。不過,其中大多是明顯後刻、且粗制濫造,沒有討論的價值。

今學界關注的,實際上就集中在兩個系統的本子之間:一個是“在茲堂”本系統,另一個是“本衙藏板、翻刻必究”本(下簡稱“必究本”)系統。

所謂“在茲堂”本系統的本子,其有代表性的主要是在茲堂本、康熙乙亥本、臯鶴草堂本及近年影印的蘋華堂本等。

1982年,戴不凡先生最早提出張評本中的“最早刻本”是在茲堂本[②],附和者不少。

至2012年,李金泉先生發表《蘋華堂刊<臯鶴堂批評第一奇書金瓶梅>版本考》一文,在將以上各本的版頁作了認真比對的基礎上,得出了在茲堂本系統的本子都是“蘋華堂本的同版後印”的結論,並從刻工、評點、流傳等不同角度“徹底的否定”了包括蘋華堂本在內的“在茲堂”本系統的本子爲初刻本的說法[③]。

在茲堂本

在這期間,王汝梅先生提出了大連圖書館藏的“本衙藏板,翻刻必究”本(下簡稱“大連本”)是張評本中的原刊本的看法。

特別是他與多倫多大學的米列娜教授一起發現大連本卷首的《寓意說》末,比其他各本多出與張竹坡的生平大致合榫的227字之後,很自然地將學者們探究張評原刊本的目光投向了“必究本”系統,一般就認爲大連本是張評本中的原刊本了。

其實,目前所見“必究本”系統有七種本子[④]:

大連圖書館藏本、韓國梨花女子大學圖書館藏本(下簡稱“梨花女大本”)、吉林大學圖書館藏本(下簡稱“吉大本”)、首都圖書館藏本(下簡稱“首圖本”)、日本東洋文庫藏本(下簡稱“東洋文庫本”)、張青松藏一本,卷首謝頤《序》首頁“序”字下有“桂馨堂”一印(下簡稱“張桂本”),張青松另藏一本,扉頁右下角钤有“本衙藏板”一印(下簡稱“張衙本”)[⑤]。

本衙本

此七本,互有異同,各有特點,今從其卷首扉頁、圖像、附論來看,大致可分三類:

一類是以大連本爲代表,同板的還有梨花女大本,其主要共同點是卷首《寓意說》末皆多227字,且多《凡例》《第一奇書非淫書論》兩篇附論;

另一類以吉大本爲代表,包括首圖本、東洋文庫本與張桂本,皆無《寓意說》多出的227字與兩篇附論;

第三類是張衙本,它的卷首扉頁、插圖與各篇附論,亦與大連本同板,然其正文與評點是另據更近似吉大本的本子重新翻刻的。

另從這七種必究本從扉頁來看,除去已佚扉頁的梨花女大本之外,剩下六種雖然貌似略同,特別是中間大書“第一奇書”的“第”字,皆用“艹”字當頭,與“必究本”之外的其他各種張評本多以“竹”字爲頭明顯有別。

但若仔細辨認,則可見其扉頁框線的轉角處有異,約可分爲兩類:

一類是大連本與張衙本的彎角處明顯多了一折,而吉大本等另一類的彎角雖也略有一點凹勢,但基本上是順彎的。

又,大連本等的字迹明顯略粗,稍感拙重,特別是其中“第一奇書”的“書”字,行筆與另一類各本明顯有別。

大連本

張衙本 張衙本

吉大本

首圖本 首圖本

東洋文庫本

張桂本

這七種“必究本”開始時並未受人注目。

1988年,齊魯書社重印《張竹坡第一奇書金瓶梅》時,王汝梅先生在《重印本跋》中說“在國內新發現一部完整的張評康熙原刊本”[⑥]。

這實際上是首次提出了大連本是張評中的“原刊本”。

至2003年,王先生在《關于<金瓶梅>張評本的新發現》中就明確交代此原刊本“在大連圖書館發現”,並在分析大連本與吉大本的若幹異同後論定:“大連圖藏本爲張竹坡于1695年刊刻的初刻本。”[⑦]

大連本果真是張竹坡《第一奇書》的初刻本嗎?我原來根據30年前的“完整的在前,缺略的在後”的習慣思維,認爲有回評,有《凡例》《第一奇書非淫書論》的本子是“完整”的本子,缺少這些內容的本子是書商翻刻時爲減少成本而經過刪節的本子,所以也相信並附和大連本是原刊本的說法。

但近二、三年來,經過反複調查與思考,覺得大連本是原刊本的結論當重新思考。

蘋華堂藏本

一、《寓意說》末多出227字是後加的

也就是在《關于<金瓶梅>張評本的新發現》一文中,王先生說,1993年他與加拿大多倫多大學米列娜教授同訪大連圖書館時,米列娜教授首先發現該書《寓意說》末多出227字。

由于“此段文字涉及竹坡生事皆爲實錄”[⑧],故認爲是可證該本爲初刻的第一條重要證據。

雖然,當時劉輝先生因這段文字以“竹坡”自稱而提出過懷疑[⑨],但由于這段文字中頗多竹坡自述身世的文字大致與其經曆合榫,故大都學者、包括筆者還是信以爲真。

但最近我認真一讀,疑窦叢生,主要有三點:

一是此段文字與《寓意說》全篇文意脫節。

本來,《寓意說》是在分析一些小說中人名的寓意,到“悲哉悲哉”,文意已盡。續加的這227字卻憑空大談整個批書的原由,殊感突兀,根本與上文不相銜接。

二是作者的敘述語氣有問題。

劉輝先生曾認爲,竹坡“從來不以‘竹坡’自稱”,特別是“竹坡,彭城人”一句,“完全是另有一個竹坡在這裏吹捧竹坡的口吻”[⑩]。227字中的多數文字確實更像用第三人稱下筆作客觀的介紹,不似竹坡自述。

《金瓶梅研究》第七輯

然近煞尾處卻說“予亦自信其眼照古人用意處”雲雲,明確用的是第一人稱,有點像竹坡自述了。不過,最後一句“緣作《寓意說》,以弁于前”,又頗蹊跷。

弁于此本《第一奇書》前的文字共有十馀篇,其中有的主要是談創作意圖的,倒沒有此類的話,而在這篇講人名“寓意”的文字後,獨獨加了這樣一句話,實在是有點硬加進去的味道。

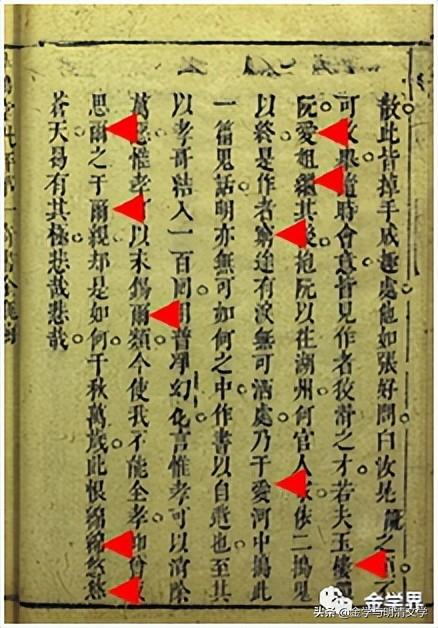

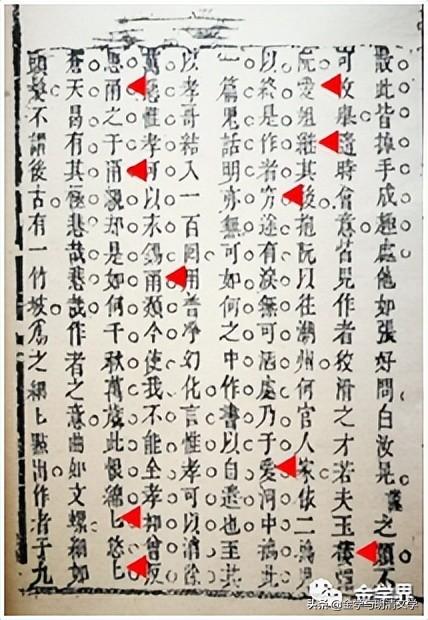

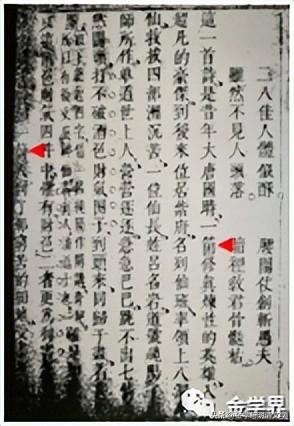

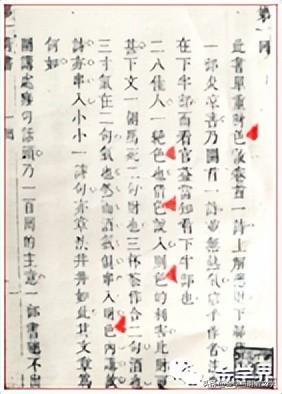

三、《寓意說》全篇共出現四個“氣”字,前三處“至春吐氣”、“遇陶媽媽而吐氣”、“故西門死,氣如牛吼”,都是刻了當時規範通行的“氣”字,而唯獨在這227字中刻到“淩雲志氣,分外消盡”的“氣”字時,卻刻了很少見到的俗體字(如圖,梨花女大本、張衙本同):

看來,這227字當是後來翻刻者所持的原本上,有人見有“留白”,即隨手批加上了此段文字,刻工受命而就依樣畫葫蘆,照此刊上了。

試想,假如此227字與前面的文字是出于同一作者之手,爲什麽在短短的3000余字的一篇文章中,作者在前面所用的都是“氣”字,而到最後偏偏在這多出的227字中冒出了一個“氣”字呢?難道會是出于一人之手嗎?

這種刻工照刻後人批語的情況,並不鮮見,像首圖藏崇祯本《金瓶梅》圖像後有一首“回道人”(呂洞賓)的詞,也就是由翻刻者刻上了在原書空白處有人抄上去的這首詞,致使後來者甚至就附會此書是也用過“回道人”之名的李漁所作了。

這些破綻,顯然被前人看出,所以在後來衆多的張評本的翻刻本中(用同板重印者除外),大都沒有照搬,絕少在世上流傳了。

二、正文大量的正體字被改成俗體字

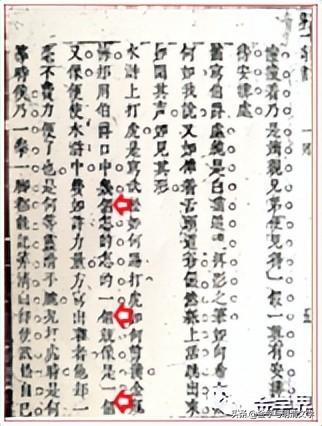

必究本七種本子的正文,粗看版式及文字內容略同,但用字實有相異之處。以吉大本爲代表的首圖本、東洋文庫本及張桂本雖然偶然也用俗體字,但一般多用通行正體字;

而以大連本爲代表的梨花女大本及拚湊的張衙本則充斥著俗體字。又,凡遇疊字時,大連本、梨花女大本、張衙本即將後一個字簡刻成統一的“匕”。這裏隨機略舉兩例,可見一般。

先舉卷首附論中的《寓意說》第7葉反面這一頁。這一頁吉大本、首圖本、東洋文庫本及張桂本的第2行的“樓”字,第3、4行的“愛”字、“繼”字,第5行的“窮”字,第7、8行的“爾”字,都刊通用的正體字,而在大連本、梨花女大本、張衙本中皆用了俗體字。

首圖本《寓言說》7b (吉大本、東洋文庫本、張桂本同)

大連本《寓言說》7b(梨花女大本、張衙本同)

吉大本等四本第8行的“綿綿”、“悠悠”,在大連本等三本中均作“綿匕”“悠匕”。

再看正文第1回第22葉正面,吉大本等四本的“廳”“舉”“歡”都用了通行的正體字,而大連本等三本都用了俗體字,且第7行的疊詞“連連”,第8行的“哥哥”,後一個字都寫成了“匕”。

首圖本1/22a (吉大本、東洋文庫本、張桂本同)

大連本1/22a (梨花女大本、張衙本同)

一般說來,張竹坡親自操辦初刻,當較慎重,而翻刻者都以贏利爲目的,會想盡辦法偷工減料、求簡省略,將正體繁字改成簡筆俗字也就在情理之中,特別在通俗文學的翻刻中幾成規律。反之,後出翻刻者將原本中的俗字一一改成繁筆正字,這是難以想象的。

三、大連本的圖像最爲簡陋

《金瓶梅》崇祯本以來,卷首所附的100葉200幅圖像往往是獨立裝成兩冊或一冊,所以極易迷失,如今日本內閣文庫本與東京大學東洋文化研究所藏崇祯本的圖像皆佚。

目前必究本中的東洋文庫本與梨花女大本、張桂本的圖像也無,尚不知是原本未印還是後來所佚,剩下存圖像的四部可分爲三類:

第一類是首圖本,第二類是吉大本,第三類是大連本與同板的張衙本。

首圖本

首圖本的圖像是與崇祯本中的天津圖書館藏本、張評本中的蘋華堂本所用的是同一套板子,但版裂、缺損等後印的現象明顯,當印于較後,故知此本不可能是張評本中的初刻。

吉大本的文字盡管與首圖本是同版,但圖像並非與首圖本相同,也與原王孝慈藏本不一樣,是原王孝慈本之後的翻刻本。

請看第22回正面的圖像,吉大本與王孝慈本、首圖本有明顯的不同:

原王孝慈藏崇祯本左下角有“新安劉啓先刻”數字,其起筆“新”字低于旁邊回目名“蕙”字;

而首圖本的“新”字卻在“蕙”字之上,可見首圖本的圖像在覆刻時沒有注意到這個細節;而吉大本在翻刻時,幹脆就沒有刻上“新安劉啓先刻”數字。

原王孝慈藏崇祯本第22回圖

首圖藏張評本第22回圖

吉大藏張評本第22回圖

其他一些地方都可見其刻得粗疏,如原王孝慈本、首圖本第25回反面插圖“來旺兒醉中謗讪”牆檐下有圖紋,而吉大本省刻了圖紋;

原王孝慈本、首圖本第20回正面圖像“傻幫閑趨奉鬧華宴”有幫閑16人,而吉大本僅畫12人;王孝慈本、首圖本第42回正面圖像“逞豪華門前放火”上有人像19人,而吉大本只剩13人;諸如此類,都明顯可見吉大本的圖像比之原王孝慈本“偷工減料”。

但總體上看,吉大本的圖像還是刻得像模像樣的,所以僅憑這一點是很難判斷它是否是張評本的原刊圖像,或者也是借用了其他本子。

與以上兩類不同的大連本以及相同的張衙本的圖像,其粗制濫造的程度更爲嚴重,不能想象它是由竹坡親自操辦的原刊。

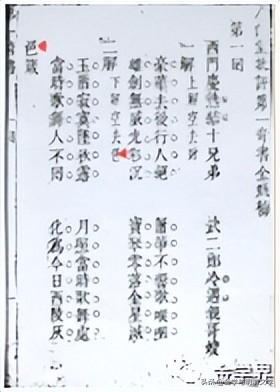

首先,它將原圖100葉200幅圖像壓縮了一半,僅存50葉100幅;

其次,每一圖都是用十分粗略、生硬的線條作了簡單的勾描,已無原圖的韻味;

第三,更不能容忍的是,一開始就將插圖的次序排錯了:

當屬于第1、2回內容的插圖與當在第3、4回的插圖顛倒了,即第1葉的正反兩頁印的是“俏潘娘簾下勾情”“老王婆茶坊說事”,到第2葉的正反兩頁才排上當屬第1、2回內容的“西門慶熱結十弟兄”“武二郎冷遇親哥嫂”。 其粗制濫造、漫不經心之態暴露無遺,假如張竹坡生前親自操辦初刻的話,會犯如此低級的錯誤嗎?

大連藏本第1葉圖像

大連本第2葉圖像

四、《凡例》《第一奇書非淫書論》兩篇當非出自竹坡之手

這兩篇在吉大本、首圖本、東洋文庫本及張桂本中是沒有的,只是出現在大連本、梨花女大本與張衙本中。

1985年,我在《張竹坡及其<金瓶梅>評本》中就提出了疑問,現在更認爲這兩篇非張竹坡原作,是後印者略聞社會上出現了批評張評本“或有所指”和“誨淫”的流言後加進去的辯護辭。

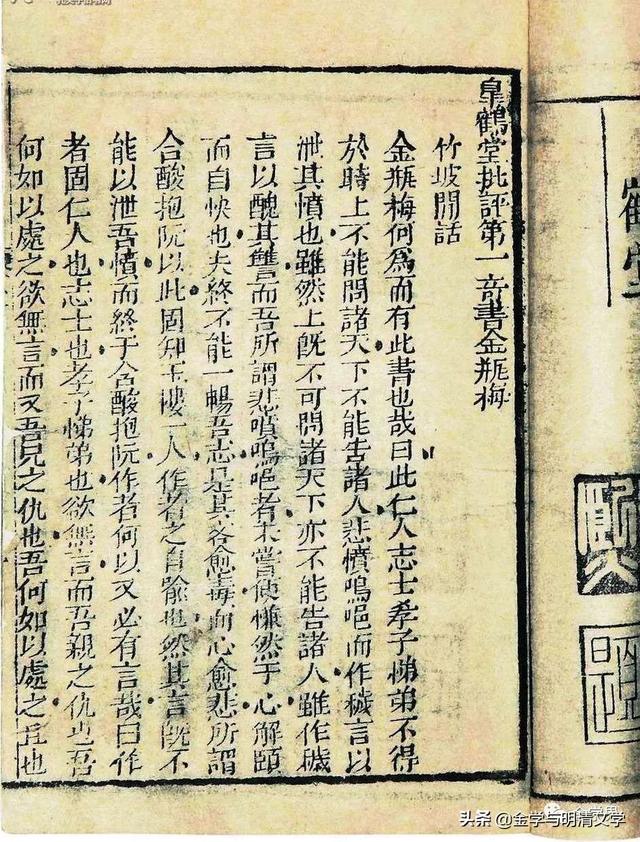

先看《凡例》一篇,所言明顯與《竹坡閑話》的觀點不相合拍。

《凡例》在談及之所以評點與刊印《金瓶梅》的目的時,只是說“偶因一時文興,借此一試目力”而已,後面又說其目的乃在“偶爲當世同筆墨者閑中解頤”,“予則並無寓諷,設有此心,天地君親其共恹之”,極力辯解。

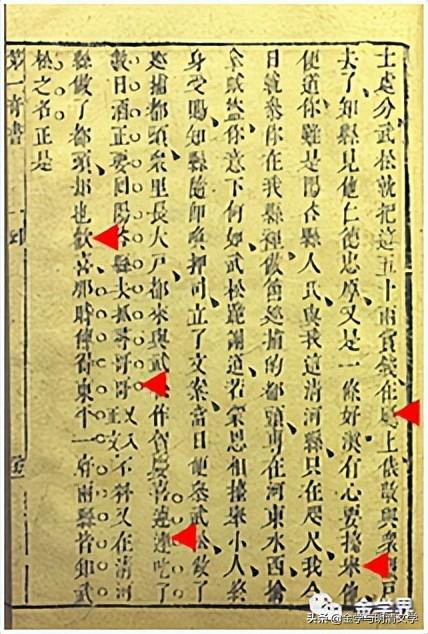

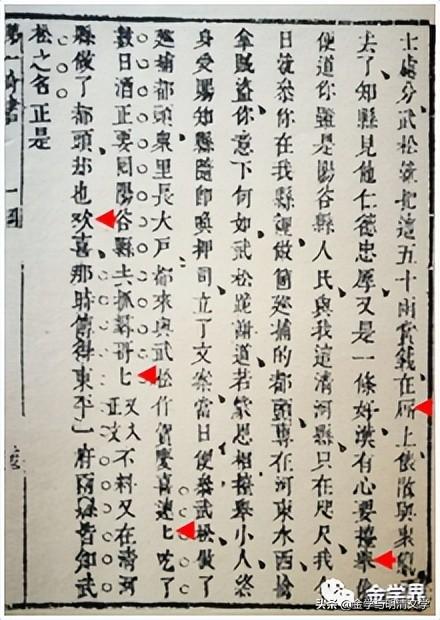

與此不同,《竹坡閑話》則用頗帶感情的筆觸,詳細說明了自己批點《金瓶梅》的目的:

《金瓶梅》何爲而有此書也哉?曰:此仁人志士,孝子悌弟,不得于時,上不能問諸天下,下不能告諸人,悲憤嗚唈而作穢言以泄其憤也。……然則,《金瓶梅》我又何以批之也哉?

我喜其文之洋洋一百回,而千針萬線,同出一絲,又千曲萬折,不露一線。閑窗獨坐,讀史,讀諸家文,少暇,偶一觀之,曰:如此妙文,不爲之遞出金針,不幾辜負作者千秋苦心哉!

久之,心恒怯焉,不敢遽操管以從事,蓋其書之細如牛毛,乃千萬根共具一體,血脈貫通,藏針伏線,千裏相牽,少有所見,不禁望洋而退。

迩來爲窮愁所迫,炎涼所激,于難消遣時,恨不自撰一部世情書,以排遣悶懷。幾欲下筆,而前後拮構,甚費經營,乃擱筆曰:我且將他人炎涼之書,其所以前我經營者,細細算出,一者可以消我悶懷,二者算出古人之書,亦可算我今天又經營一書。

我雖未有所作,而我所以持往作書之法,不盡備是乎!然則我自做我之《金瓶梅》,我何暇與人批《金瓶梅》也哉!

從中可見,竹坡之所以最後燃起批點《金瓶梅》的熱情,不僅僅是由于小說具有極高的藝術性,而更由于它真實地寫盡了炎涼世情,激發起一個“不得于時,上不能問諸天下,下不能告諸人”的他,借此以抒發悲憤。

張竹坡《竹坡閑話》書影

他是把自己的批點說成是“我自做我之《金瓶梅》”,完全當作自己創作的一部發憤之作來看待的。與《凡例》所言批書的目的,大相徑庭。

另看其對藝術分析的自我評價來看,《凡例》說:“至于鎖碎處,未暇請教”雲雲,語頗自謙,似對自己的藝術分析的細致性並無把握;

相反,《竹坡閑話》對自己的藝術分析從來很自負,認爲“作書之法”“盡備于是”。于此也可見,這兩篇文章並非出于一人之手。

我們對照全書評點文字和精神來看,顯然《竹坡閑話》可信而《凡例》不可信。

次看《第一奇書非淫書論》。此文一再申言:“小子窮愁著書,亦書生常事,又非借此沽名,本因家無寸土,欲覓蠅頭以養生耳。”“小子年始二十有六,素與人全無恩怨,本非借不律以泄憤懑,又非裹有余錢借梨棗以博虛名,不過爲糊口計。”

這類話,與《竹坡閑話》中所說的批評動機首先就不合,而且與事實也不符。張竹坡家道雖然中落,這從一個出身富家子弟來說確實感到“窮愁”,但他還是可以經常出遊,到揚州,到蘇州,到京城,不至于淪落到“家無寸土,欲覓蠅頭以養生”的地步。

據張道淵《仲兄竹坡傳》載:“兄性不羁,一日家居,與客夜坐。客有話及都門詩社之盛者。兄喜曰:‘吾即一往觀之,客能從否?’客方以兄言爲戲,未即應。次晨,客曉夢未醒,而兄已束裝就道矣。”

又說:“兄性好交遊,雖居邸舍,而坐上常滿。日之所入,僅足以供揮霍。”[11]

張竹坡的這等作派,難道是靠批書來“養生”“糊口”嗎?實際上,此文的重心就是爲了這部書能不以“淫書”遭禁而已。

請看其文的要害部分就是說:“但目今舊板,現在金陵印刷,原本四處流行買賣。……但恐不學風影等輩,借端恐訛,意在騙詐。夫現今通行發賣,原未禁示。……即雲奉行禁止,小子非套翻原板。”

這就是說,恐怕“風影等輩”舉報這部書是“淫書”,實際上《金瓶梅》一直在“通行發賣”,沒有“禁示”不准印,且此次印行也非“套翻原板”,所以沒有犯法。這完全是爲了生意經的自我辯說。而且在這裏無意中流露了作者對《金瓶梅》的真實看法。

《新刻繡像批評金瓶梅》

他說:“我的《金瓶梅》,上洗淫亂而存孝弟,變帳簿以作文章,直使《金瓶》一書冰消瓦解,則算小子劈《金瓶梅》原板亦何不可。夫邪說當辟,而辟邪說者必就邪說而辟之,其說方息。今我辟邪說而人非之,是非之者必邪說也。”

這不是首先就承認《金瓶梅》原版是當可劈掉的“邪說”嗎?這哪裏像出自一個對《金瓶梅》無限推崇的批評家之口!

張竹坡哪兒有過否定原本《金瓶梅》的話?很清楚,此文並非出自張竹坡之手。

對于這兩篇文字,以及《寓言說》末的227字,我認爲並非出自竹坡之手而一般學者往往信以爲真,其主要原因是這三處都特別插入了竹坡批書的年齡與時間,看上去正與他的生平相合。

其實,除這三處之外,竹坡本人從未談及他的批書時間問題,今天能夠推測他的批書時間的可靠材料只有兩條,一條是謝頤序的落款時間是:“康熙歲次乙亥清明中浣”。乙亥年,即是竹坡26歲;

另一條是張道淵在《仲兄竹坡傳》中說,“遂鍵戶旬有余日而批成”。就憑著這兩條,《第一奇書非淫書論》說“小子年始二十有六”;《凡例》說:“成于十數天內”;《寓言說》末說,“乙亥正月人日批起,至本月廿七日告成”。

它們連環套似的相互協調,巧妙地制造了一個張竹坡自書這三篇文字的假象,從而使讀者確信無疑,真可謂是用心良苦。

但文章的真假並非靠信手拈來的一些材料拚湊後能一手遮天,判別文章的真假更重要的在于其精神實質,這是較難一裝就像的。

一個豪放不羁,無限推崇《金瓶梅》,又想借《金瓶梅》來發憤批書,澆心中塊磊的張竹坡,是不可能寫出《凡例》《第一奇書非淫書論》這等文字的,更何況裏面還有不少的破綻。所以多出這幾篇文字的大連本等,不可能是原刊本的。

五、評點中留下了後出的痕迹

張評本的評點十分完整,除了卷首所附古代小說評點本中最爲繁複的批評文字之外,正文內有回前評、夾批、旁批、眉批和圈點等各種形式,若將大連本的所有評點與吉大本相校,在大致相同的情況下,還是可以不時發現批點的條目有多寡,批文有出入,相異之處也甚多。

這些差別,有的是很難據此而判斷其孰前孰後,因爲前少後多、前誤後正,或者反過來前多後減、前正後誤都是有存在的可能。但其中有些差異還是有一定的特殊性,逆向的推理恐怕是不大能成立的。

吉大本

比如,第1回回評,吉大本有一句:“總之一筆千萬用,如神龍天際,變化不測的文字。”

而大連本將“神龍天際”刻成“神龍不除”。試想,批者再糊塗,也不可能將開卷第1回回評就寫出莫名其妙的“神龍不除”,這種現象只能是翻刻者在看不清“天際”兩字的情況下,就誤刻成了形近的“不除”。

假如反過來考慮,原刊就是“神龍不除”,吉大本要將“不除”兩字改成“天際”,那恐怕一時也是並不容易想出的。

再如吉大本第4回第9葉反面寫郓哥見王婆坐在小凳兒上績線時,有眉批:

“方知做十分光時,王婆關門紡績之妙。此處一映,西門、金蓮皆躍然欲出。”

此處批到“皆”處該換頁,換頁後大連本就漏了最後“躍然欲出”四字。假如反過來,要吉大本加出這四個字來也是不可能的。

吉大本4/9b

大連本4/9b

又如第51回寫到“薛姑子正待又唱,只見平安兒慌慌張張走來說道”處,吉大本、首圖本等有旁批雲:“忽然撇去,筆力絕不由人。”

而大連本脫去了“忽然撇”三字,剩下的“去筆力絕不由人”,不就令人莫名其妙了嗎?

以上這類只能是翻刻致誤的現象是很多的,這裏就不想列舉了。

下面想著重談談大連本多出的批語問題。

大連本與吉大本的評點相校,盡管偶而也有吉大本多出而大連本沒有的旁批等,如第77回第2葉正面與第10葉正面吉大本多了“何處說來”、“可惡”兩條旁批,但大量的是大連本多出的。

這裏要逐條辨清究竟是大連本後增的還是吉大本後減的,恐怕在事實上已是不可能,但有一些現象還是可以說明大連本是後增的。

比如,我們可以發現多處同一句正文下已有夾批,大連本卻在旁邊又添上一句旁批,或者在上面再加一句眉批,例如第72回第2葉正面寫到春梅道:“……秋菊,你往後邊問他們借來使使罷。”

在此句下吉大本、大連本都有夾批“春梅使秋菊,秋菊才來。”可是在大連本旁又多一句旁批:“春梅意,不在鬧。”

接下去73回第2葉正面、第3葉正面等處都有這樣的現象。

再如,第71回第7葉反面,寫到西門慶夢見死後的李瓶兒立于月下,挽之入室,相抱而哭後,李瓶兒道:“奴尋訪至此。對你說,我已尋了房兒了,今特來見你一面,早晚便搬去了。”

此處吉大本、大連本都有夾批:“一向未搬,卻在何處?”然大連本多出旁批:“與子虛語一絲不錯。瓶兒、子虛必雲房子,固是孽賬。”

大連本

再有眉批:“托夢必之何家,又留藍氏余唾。”可是在吉大本中,很少出現既作夾批之後,再加旁批與眉批的現象。

假如竹坡認爲一條夾批意有未盡的話,都是在前一條批語下加一個“○”,將以隔開,然後接著再批第二層,甚至第三層的意思。

衆所周知,竹坡評點乃在匆忙之中一氣呵成的,順筆而下,沒有必要另換地方,另用形式再加批語的。

在這裏,我特別注意到大連本多出的批語,都是旁批、眉批與回評,全書沒有增加一條完整的夾批。

這裏的奧妙何在呢?這是因爲大連本在翻刻時,其版式是盡力與祖本保持一致,每一頁從哪一個字開始到哪一個字結束,都是一成不變的(除個別回末在不影響移動版面的情況下處理回末詩時有異)。

所以大連本與吉大本粗看起來,每一頁正文的位置都是大致相同的。這樣,在翻刻時可以保證不會脫文,至少不會漏段。

但是,這樣的翻刻就不允許將正文文字隨意增減了。動一字,就要移版面,動全局。

因此,要增批語,只能增加旁批與眉批(回評的頁面較少,影響不大,且大連本多出的回評大都是加在末尾),而不能增加正文中的夾批了。

或許有人會問,爲什麽不可能反過來思考:原刊即如大連本那樣多出旁批等,而吉大本在翻刻時漏刻了呢?

我下面再舉兩類不同的例子來說明:只能是大連本後增而不可能是吉大本後刪。

第一類例子請見第70回第6葉反面,寫西門慶去京得到了翟謙的接見,兩人交談間一共有12次以“親家”相稱,竹坡分別在“親家”句下用夾批標明次數。

其中在翟謙對西門說“你同不得夏大人”句下,吉大本有夾批“親熱”兩字。大連本難得在夾批“親熱”處加了“分外”兩個字。

在這雙行夾批中加了兩個字,就多占了正文一字的位置,假如不作處理,這一行就排不下了。

于是刻工就將前面出現第四次“親家”而當夾批的一個“四”字刪去,以騰出一字的位置,然後只能將這個“四”字補加在旁邊。

吉大本70/6b

大連本70/6b

在匆忙之中,又將這個“四”字補錯了位置:沒有補在“親家”旁。

這個例子就十分清楚地暴露了大連本之所以多出的批語大都是旁批、眉批、回評的原由,同時也暴露了大連本多出的批語多數是後加的。

大連本增加的旁批,還有的一看即是後人所增的語氣。

例如大連本第99回12葉正面寫到韓愛姐到陳敬濟墳前祭掃時,說到“奴與他雖是露水夫妻,他與奴說山盟,言海誓,情深意厚,實指望和他同諧到老”處,有夾批:“此等艾火可炙一部淫婦淫聲等病。”

在此批前後,竹坡共並用了七句“此等艾火可炙……”的批贊語,沒有一處在前面加一個“又”“再”之類遞進的副詞,而就在這第三處的大連本上卻多出了一條旁批曰:“又可炙……。”這個“又”字,就不自覺而卻十分自然地流露了一個後批者在七批之外增加一批的口氣。

試想,原批者怎可能在第三處重疊加批,且毫無必要地再加上了一個“又”字呢?

從以上批語中可見,大連本不可能是原刊,而是一種對原刊評點動過手腳的翻刻本。

六、從有無回評來考慮大連本是否是原刊本的問題。

在張評本中,不論是必究本系統還是在茲堂本系統及其他系統的本子,都存在著有回評和無回評的差別。

在必究本中,不論是大連本一類的本子,還是吉大本一類的本子,也都存在著有回評與無回評的兩種。

過去,我始終認爲有回評系統的本子完整而接近初刊,無回評的是因爲後來翻刻者出于牟利而從簡刪略[12]。

正是在這常規成見的指導下,我對沒有回評的首圖本及東洋文庫本一向不予重視,1985年去京,一看首圖本沒有回評,就擱下了。

1986年去東洋文庫,也只翻了一下。當時去一位日本學者的辦公室,他興沖沖地拿著化大錢全套複印的這部書給我看,我說:“你怎麽沒有複印那裏有回評的那一套呢?”他一時也傻了眼。

當王汝梅、米列娜兩先生發現大連本的《寓意說》末多227字後,我又去東洋文庫查看有沒有這227字,一看是沒有的,所以仍不予重視。

直到前年我將東洋文庫本、首圖本的有關頁面與大連本、吉大本、梨花女大本仔細一校後,發現了不少問題,從而啓發了我跳出常規思維,重新思考這個有無回評的問題。

1987年,黃霖教授(右)在日本講學

實際上,張評本的回評本不論是在茲堂本系統還是必究本系統及其他系統的本子,都存在著一個顯著的特點,即其正文的頁碼與回前評的頁碼是不相連續的[13],每一回回評放在正文前,當回評結束時,頁碼也結束,正文的頁碼重新從1開始。

恕我孤陋寡聞,就我見過的所有詩文曲稗各種評點本,卷首或回前評與正文的頁碼各起爐竈的評本就僅見此一家。這種另起爐竈的現象,應該說就是回評後加的一個明顯征象。

我認定這種重起爐竈的現象是回評後加的理由,還由于發現回評與正文的刻工壓根兒就不是同一人。

這裏且舉吉大本、大連本(兩本相同)兩例:

一個是關于“個”字。在正文與卷首的附論中都是刻作“箇”,而在回前評中卻刻成了“個”:

吉大本正文1/1b“個”

《趣談》1b“個”

回評1/5b“個”

大連本正文1/1b“個”

《趣談》1b“個”

回評1/5b“個”

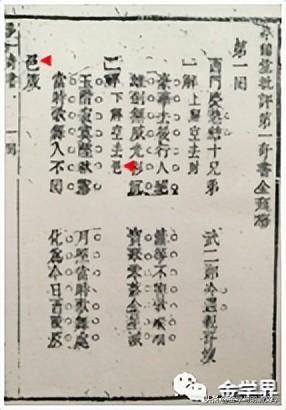

另一個是關于“色”字。在正文與卷首附論中的“色”字的上面部分是個“刀”字,而回前評中的色是即同通行的“色”字。

吉大本正文1 a“刀巴 ”

《大略》2b“刀巴”

回評1a“色”

大連本正文1a“刀巴 ”

《大略》2b“刀巴”

回評1a“色”

以上可證,回評與正文的剞劂是出于兩人之手。

在這裏,或許有人會認爲,這可能是書坊主在安排刻工雕板時,就是同時以正文與回評分別安排工作的。

我認爲,這種可能應該是不會有的。這從回目名的刊刻就可見分曉:

回目名一般當刻在本回的最前面,假如回前有回評的話,也當在回評前刻上,其順序均爲:

第幾回、回目名,然後是回評、正文,如金聖歎評《第五才子書水浒傳》、毛氏父子評《三國志演義》等莫不如此。

坊主假如真是讓刻回評者與刻正文者同時分別進行的話,肯定會注意到這一點,在回評前刻上第幾回及回目名後,不會再請刻正文者重複刻上回目名次與回目名的。

可是吉大本、大連本在置于後面的正文前已刻上第幾回及回目名後,在每一回的回評前既疊床架屋地刻了個“第幾回”,又省略了回目名,這不是明證回評與正文刻有先後,回評就是加插進去的嗎?

以上六點,都可證大連本不可能是原刊本。

內閣本

最後要附帶說明一點是,大連本、梨花女大本與吉大本一類的正文文字,在有的地方是“大連圖藏本同崇祯本,而吉大圖藏本則與崇祯本相異”,因而顯得大連本等“更接近崇祯本”[14]。

如第2回16葉反面第1行大連本等的“販鈔”,吉大本等作“財鈔”;第12回第1葉反面第4行大連本等的“粲枕孤帏”,吉大本等作“單枕孤帏”;第13回第5葉正面第5行大連本的“顧睦”,吉大本等作“顧照”等等,

這些充其量也只能說明大連本等在翻刻時,個別用詞比起吉大本、首圖本等來還是尊重了原刊,但這不足以證明大連本就是原刊。

而且,大連本作爲一種翻刻本,用這套板子刷印時,已經是較後的了。在“必究本”系統中,大都板子由于存放得久、刷印得多,可見字迹模糊及板裂的現象相當嚴重,

而最嚴重的就莫過于這大連本了,請看第62回第3、4葉兩塊板子與同板的梨花女大本一對照,就可以清晰地看到大連本已經完全裂斷了,

在拚湊刷印時竟張冠李戴,完全拚錯了位置,將原板裂斷的第4葉的上半面與第3葉的下半面拚成大連本的第3葉(因葉碼在下半面中縫),而原刊第3葉的上半面與第4葉的下半面拚成大連本的第4葉。

大連本第62回第3葉

大連本第62回第4葉 大連本第62回第4葉

梨花女大本第62回第3a

梨花女大本第62回第4a

這充分地說明了大連本不但不是原刊本,而且用這副板子刷印時已經相當晚了。

本文作者 黃 霖 教 授

作者附言:

本文在閱讀、收集各本資料的過程中,得到了王汝梅、張青松、馬文大、李金泉、王昊諸先生及高日晖、宋貞和、柳秀旼等學生的幫助,特此志謝。

注 釋:

[①]黃霖《張竹坡及其金瓶梅評點》,《中國古典文學叢考》第一輯,複旦大學出版社,1985年7月。

[②]戴不凡《小說見聞錄》,浙江人民出版社,1982年,第140頁。

[③]李金泉《蘋華堂刊<臯鶴堂批評第一奇書金瓶梅>版本考》,台北《書目季刊》第45卷第4期,2012年3月。

[④]據鳥居久晴《<金瓶梅>版本考》一文所載,他曾在彙文堂主人大島五郎氏那裏讀過另外一種“本衙藏本,翻刻必究”本,並有著錄。見黃霖、王國安編譯《日本研究<金瓶梅>論文集》,齊魯書社,1989年,第39-40頁。

[⑤]2017年新加坡南洋出版社影印大連圖書館藏《彭城張竹坡批評奇書金瓶梅第一奇書》,給研究者提供了方便,但其冊廿六附錄一《張青松藏本衙藏板翻刻必究本》混取了張青松藏分別钤有“本衙藏本”與“桂馨堂”印章的兩本的書影,甚至夾雜了兩本之外的書頁,卻沒有注明,故此附錄不可取信。

[⑥]王汝梅、李昭恂、于鳳樹校點《張竹坡第一奇書金瓶梅》下冊,齊魯書社,1988年版,第1598頁。

[⑦]王汝梅《關于<金瓶梅>張評本的新發現》,《金瓶梅文化研究》第四輯,中國戲劇出版社,2003年版,第63、65頁

[⑧]王汝梅《關于<金瓶梅>張評本的新發現》,《金瓶梅文化研究》第四輯,中國戲劇出版社,2003年版,第64頁。

[⑨]劉輝《<會評會校金瓶梅>再版後記》,《金瓶梅研究》第七輯,知識出版社,2002年,第226-230頁。

[⑩]劉輝《<會評會校金瓶梅>再版後記》,《金瓶梅研究》第七輯,知識出版社,2002年,第227-228頁。

[11]張道淵《仲兄竹坡傳》,《張氏族譜·傳述》,乾隆四十二年(1777)刊本。

[12] 黃霖《張竹坡及其〈金瓶梅〉評本》,第273-283頁。

[13]據筆者目前所知,惟張衙本回評的頁碼,除個別回外,基本都與正文相連續。

[14]王汝梅《臯鶴堂批評第一奇書金瓶梅前言》,王汝梅校注《臯鶴堂白批評第一奇書金瓶梅》,吉林大學出版社,2011年9月,第6-8頁。

文章作者單位:複旦大學

本文由作者授權刊發,原文刊于《文學遺産》,2020,第4期,轉發請注明出處。